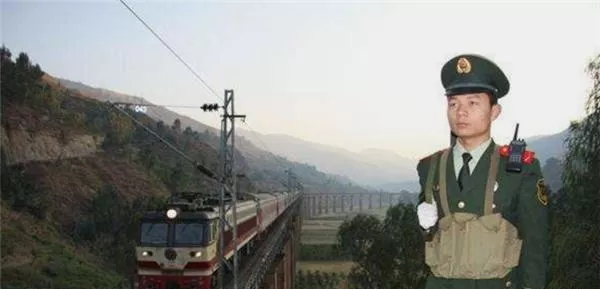

1971年,一少年被融进水泥桥墩,如今火车通过此地都要鸣笛30秒

所谓时势造英雄,指的是某一个特定的时段、特定的条件、特定的环境下,某一个个人的特定技能或聪明才干被发掘发挥出来,从而成就一位英雄人物。

它的关键词是“特定”,因此正常的生活环境下,很难有英雄被人认可。

特别是现在,自新中国成立后,我们国家的科技和生活蒸蒸日上,法制法规逐步健全,人民的生活越来越好了,个人想要成就一番惊天动地的大事业,实在太难,因此也就有了“只有死了的烈士,没有活着的英雄”这种说法,不是社会不需要英雄,而是没有了产生英雄的条件。

网络盛传的版本

我们要说的这位,即是一位烈士,也是一位英雄。

虽然这么说挺让人感到无奈,但是他确实值得我们所有人尊重和敬仰,他就是原铁八师36团17连四排13班的班长熊汉俊。

当年,修建龙骨甸大桥第7号桥墩时,年仅21岁的铁道兵熊汉俊由于劳累过度不幸坠入40米深的桥柱中心,速凝水泥瞬间将他牢牢裹住,倾泻而下的砂浆顷刻将他掩埋,挽救无望。

他壮烈牺牲了,生命定格在21岁,遗体永远与桥墩筑在一起、化为一体。

伫立在天地间的成昆铁路龙骨大桥第7号桥墩上,刻有这样两行字:“熊汉俊烈士千古,昆明铁道老兵。”他为祖国建设一心为公、不畏艰险、冲锋在前的精神,永远铭刻在这个40米高的第7号桥墩上,也永远铭刻在人们的心里!

修建成昆铁路的艰难,是不言而喻的,四川自古就有“蜀道难,难于上青天”的说法,而昆明则更不用说,多山川丘陵,其地形之复杂,比成都不遑多让。

从1952年,中国政府开始研究成都至昆明铁路线路走向,到1958年7月,成昆铁路成都至峨眉段全面动工建设,再到1970年6月完成铺轨,这期间发生过太多次意外和事故,项目更是多次停工。

终于,1971年,铁路修建完成了,而我们的烈士熊汉俊,却永远地倒在了半路上。至今成昆铁路上的火车龙骨甸大桥时,还会为他鸣笛30秒,以示敬礼。

熊汉俊战友口述的真实版本

2019年是熊汉俊烈士牺牲48周年,就让我们怀着崇敬的心情,再回顾一下他的人生吧。

熊汉俊是江西省樟树县人,1963年3月入伍,共青团员。1965年,铁道兵部队扩编,17连是新组建的连队,熊汉俊虽然入伍刚满二年,但是工作踏实、积极负责。

因此担任四排13班班长。这是一个十分机灵的小伙子,一米七零左右的个子,略偏瘦。

根据熊汉俊的战友,四排排长赵锦坤和14班班长胡士良的口述,在修建黑井隧道时,四排14班、15班是木工班,隧道里的竖排架、立拱圈、制作混凝土模型板等是木工班的任务;13班的工作较杂。

可以说是四排的机动队,哪里需要,他们就出现在哪里,哪个岗位缺人,他们就派人顶替;13班战士们没有因工作杂而有半句怨言,熊班长的带头表率作用很好地体现在各项工作上。

1965年8月24日晚上,13班的任务是扩边墙,就是为保证边墙混凝土的厚度,在立边墙模型板之前,用铁镐、钢钎把突出的岩土刨去。

白天的时候,赵锦坤排长发现在运渣的翻斗车推过时,下导坑轨道边的支撑排架有些抖动,就一直不放心,所以他顾不上休息,吃过晚饭后又回到隧道那里,去探望13班。

赵锦坤看到熊汉俊他们正在施工,于是对熊汉俊说:“熊班长,今天我有个感觉,好像翻斗车推过时,支撑排架的晃动要比以前大,你们要注意安全呀!”然后要熊班长停止扩边墙,改做加固支撑排架的工作。

然而他们没想到的是,意外真的发生了。

熊汉逡正在给松动最大的支撑排架加楔塞的时候,只听得轰的一声巨响,20多米的排架连同排架上面的上下导坑之间的夹层岩石一起倒下把熊汉峻、赵锦坤和另外五位战士同时压在坍塌的拜架和岩土里。

最终赵锦坤他们被抢救出来,而熊汉俊伤势最重,没有抢救成功,与世长辞了,牺牲时年仅23周岁。后来熊汉逡的遗体被埋葬在部队的烈士墓地。

小结:

熊汉逡虽然并不是想人们想象的那样因为疲惫掉落进桥柱中心身亡,但他是为祖国的铁路建设事业而牺牲的。

他的牺牲,是成昆铁路60年风雨历程的血泪剪影,无论他是因为什么原因而牺牲的,都值得后世同胞的景仰。正是有千千万万个像熊汉逡这样可歌可泣可爱的人们不屑的努力,才有了我们今天四通八达的铁路干线。

愿行驶在龙骨大桥第7号桥墩上的火车永远鸣笛30秒。

参考资料:铁道兵战友网《热血洒黑井 英魂昭日月----纪念熊汉俊烈士牺牲47周年》作者:赵锦坤、胡士良 铁道工程学报《成昆铁路》作者:李英

图片来源于网络,如有侵权,联系删除!

Hash:98db4e2714a46ccf0df4c597b442ed1d6dbdb749

声明:此文由 振伟侃历史 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

火车票查询预订火车票查询(火车票查询预订火车票查询 火车查询)

火车票查询预订火车票查询(火车票查询预订火车票查询 火车查询) 之一次买火车票怎么买火车票如何查询网上怎么订火车票如何查询火车票购票信息

-

12306车票查询火车票-12306火车票查询 火车查询

12306车票查询火车票-12306火车票查询 火车查询 火车票查询火车票查询1230612306网站怎么查询火车票余票查火车车次12306火车车次查询怎么查询12306火车票订单信息?

-

火车票查询预订火车票查询(火车票查询预订火车票查询汽车票)

火车票查询预订火车票查询(火车票查询预订火车票查询汽车票) 网上如何查订火车票?怎么根据订单号查火车票火车票查询12306+购买的火车票怎么查询?

-

火车票查询预订火车票-火车票查询预订火车票查询

火车票查询预订火车票-火车票查询预订火车票查询 在网上怎么订火车票买火车票去哪买?怎样预订火车票怎么查自己买的火车票?我怎么查询已经订购的火车票

-

火车车站车次查询-火车车站车次查询K1986

火车车站车次查询-火车车站车次查询K1986 火车列车时刻表查询最新火车列车时刻表查询火车票车次查询火车列车时刻表查询火车列车时刻查询火车时刻表在线查询火车站站查询站站查询火车火车票查询时刻表火车时刻表

-

火车车站车次查询(火车车站车次查询K437)

火车车站车次查询(火车车站车次查询K437) 怎么查火车经过哪些站查火车时刻表12306火车时刻表查询怎么查火车班次火车车次查询时刻表查询到站火车站站查询怎么查 查询火车站信息 ***

-

订火车票的网站订火车票-订火车票的网站订火车票12360

订火车票的网站订火车票-订火车票的网站订火车票12360 什么网站买火车票好12306网上订票 *** 网站在哪个官网买火车票呢?

-

动车是火车还是高铁 动车是火车还是高铁 动车是火车吗

动车是火车还是高铁 动车是火车还是高铁 动车是火车吗 动车是火车还是高铁?动车是火车还是高铁 动车是火车吗动车属于火车还是高铁动车是火车还是高铁动车属于火车还是高铁动车、火车、高铁有什么区别

-

光谷火车景点 光谷火车站有没有火车

光谷火车景点 光谷火车站有没有火车 1. 光谷火车站有没有火车2. 光谷有火车站吗3. 光谷火车站车次往哪里开的4. 离光谷近的火车站5. 光谷火车站在哪里6. 光谷火车站有没有火车票代售点7. 光谷火车站停靠哪些火车8. 光谷火车站有动车吗9. 光谷火车站有哪些车

-

福清火车站-福清火车站时刻表火车票网

福清火车站-福清火车站时刻表火车票网 福清火车站去龙田镇龙翔水产有限公司公交车几路?福清三华职业技术学校去福清火车站坐什么车福清动车可以换乘地铁六号线吗福清市有几个火车站福清火车站建筑工程介绍?

-

武汉火车站到武昌火车站(武汉火车站到武昌火车站多少公里)

武汉火车站到武昌火车站(武汉火车站到武昌火车站多少公里) 武汉站到武昌站地铁需要多久?武昌火车站到武汉火车站,乘坐地铁怎么走。武汉火车站到武昌站怎么走啊?武汉火车站下车做地铁几号线到武昌火车站武汉高铁站到武昌火车站怎么走武汉站到武昌站多远

-

北京火车站至天津火车站多少公里?-北京火车站到天津火车站

北京火车站至天津火车站多少公里?-北京火车站到天津火车站 从北京新发地客运站到天津南火车站多少公里从北京汽车站到天津火车站的路线。从北京到天津的路线。从北京到天津要用多长时间?从北京西火车站到天津火车站怎么走?北京火车站到天津溏沽报税区海浜路开汽车怎么走多少公里

-

火车票查询预订火车票查询-高铁火车票查询预订火车票查询

火车票查询预订火车票查询-高铁火车票查询预订火车票查询 我订的火车票怎么查询火车订票 *** 火车票查询预订火车票查询怎么根据订单号查火车票如何查询火车票购票信息火车票查询12306+购买的火车票怎么查询?

-

汉口火车站下车去哪个景点近 汉口火车站坐火车哪个地铁口

汉口火车站下车去哪个景点近 汉口火车站坐火车哪个地铁口 1. 汉口火车站坐火车哪个地铁口2. 汉口地铁口到汉口火车站3. 汉口火车站出站口离哪个地铁口最近4. 汉口火车站在哪坐地铁5. 汉口火车站坐地铁从哪个出站口6. 汉口火车站有地铁站吗7. 汉口火车站的地铁站在哪里8. 汉口火车站离哪个地铁口近9. 汉口火车站地铁哪个出口是火车站10. 坐地铁去汉口火车站

-

火车时刻表查询12306官网-火车时刻表查询火车网

火车时刻表查询12306官网-火车时刻表查询火车网 华亭市安口窑有到兰州的火车吗?赤峰今天去沈阳高铁有吗能去吗?

-

火车票查询预订火车票查询(火车票12306官网订票)

火车票查询预订火车票查询(火车票12306官网订票) 之一次买火车票怎么买火车票如何查询愉林至新乡的火车票查询网上怎么订火车票如何查询火车票购票信息网上订的火车票,如何查询

-

火车出行旅游 火车旅游车

火车出行旅游 火车旅游车 1. 火车旅游车2. 火车旅游车厢3. 火车旅游车次4. 旅游列车是什么车5. 旅游旅客列车6. 旅游 火车7. 长途旅游火车8. 火车旅游车厢模拟器9. 国内旅行火车10. 国内旅游火车11. 火车旅游车座位示意图

-

查车票火车票查询-查火车票车次查询

查车票火车票查询-查火车票车次查询 火车票查询余票铜仁至广州火车票查询余票如何查火车票的购票记录12306怎么查询购票记录

-

高铁火车票查询(高铁火车票查询预订火车票查询)

高铁火车票查询(高铁火车票查询预订火车票查询) 如何查询已定的高铁票如何查车票请问怎么查询高铁票订单怎么查高铁票订单?查车票高铁火车票要在哪里查?

-