中国三大佛教艺术宝库:敦煌莫高窟、云岗石窟、龙门石窟

导读:中国三大佛教艺术宝库:敦煌莫高窟、云岗石窟、龙门石窟 潜溪寺,西山第一景 奉先寺,瞻仰卢舍那大佛 古阳洞,书法宝库“龙门二十品” 香山寺,追寻白居易的足迹

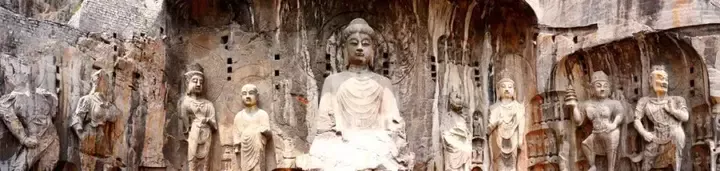

在洛阳,有一处与敦煌莫高窟、云岗石窟并称为中国三大佛教艺术宝库——龙门石窟。

在距市区13公里的龙门是洛阳南面的天然门户,这里两岸香山、龙门山对立,伊水中流,远望就像天然的门阙一样,所以古称“伊阙”。隋炀帝都洛阳,因宫城城门正对伊阙,而古代帝王又以真龙天子自居,因此得名“龙门”。举世闻名的龙门石窟就雕刻在伊河两岸的山崖上,南北长约1公里。从北魏孝文帝迁都洛阳时开始营造,经过东魏、西魏、北齐、隋、唐、延至北宋、累计大规模开凿四百余年,现存窟龛2345个,碑刻题记2800余块,佛塔70余座,造像约11万尊。

潜溪寺,西山第一景

游玩龙门石窟,先从北门进入景区。西山北端第一个大洞窟就是潜溪寺。潜溪寺高、宽各9米多,进深近7米,建于唐高宗时期,因为在凿洞时,地下有源源不断流出溪流,所以得名潜溪寺。洞内造像为一佛、二弟子、二菩萨、二天王。主佛为阿弥陀佛,高7.38米,居中而坐,身体各部比例匀称,面容丰满,胸部隆起,表情静穆慈祥。两侧观世音大势至菩萨体躯比例适中,丰满敦厚,表情文雅文静,富于人情味,揭示了唐初雕刻艺术的长足发展。阿弥陀佛和观世音、大势至菩萨合称为“西方三圣”,是佛教净土宗供奉的偶像。

奉先寺,瞻仰卢舍那大佛

奉先寺原名“大卢舍那像龛”,规模宏大,其实磅礴,雕像精美,记忆精湛,是龙门石窟开凿规模最大的摩崖像龛,也是龙门石窟寺唐代雕刻艺术中最有代表性的作品。奉先寺为唐高宗所创,整个大像龛像布局为一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士等九尊大像。居中的卢舍那大佛,通高17.14米,头高4米,耳长1.4米,为龙门石窟中最大的佛像。佛像庄严,睿智,温和,慈祥,这是理想化了的社会圣贤的象征,佛的身躯和手的姿态都表现出一种宁静的心境,慈祥的目光下垂,嘴角微微上翘,欲笑未笑,表现出卢舍那大佛静观默想之状,彷佛是在领悟探索神妙的哲理。这尊佛像无论你站在那个方位,总能感觉佛在注视着你,礼拜者的目光总能和佛的目光交汇在同一条斜线上。

古阳洞,书法宝库“龙门二十品”

参观完奉先寺,再向南走就到达古阳洞。古阳洞是利用天然溶洞阔凿而成的。主像释迦牟尼着双领下垂式袈裟,面容清瘦,眼含笑意,安详的端坐在方台上,侍立在主佛左侧的是手提宝瓶的观音菩萨,右边是拿摩尼宝珠的大势至菩萨,他们表情文静,仪态从容。

龙梦石窟中有许多碑刻题记,经过历朝的推崇,到清代中期,人们从这2800多块题记中,精选出二十块有代表性的作品,称为“龙门二十品”,古阳洞就占一十九品。“龙门二十品”是魏碑书法的杰出代表,以“龙门二十品”为代表的魏碑体,字形端正大方,魄力雄强,气象浑穆,上乘汉隶,下开唐楷,在中国的书法艺术上占有重要的地位,被视为国宝。

香山寺,追寻白居易的足迹

香山寺与龙门石窟西山窟区一衣带水,隔河相望,与龙门石窟东山窟区和百园一脉相连,并肩邻立。香山寺始建于北魏熙平元年,唐垂拱三年,印度来华高僧地婆诃罗(日照)葬于此,为安置其遗身重建佛寺。天授元年,武则天在洛阳称帝,建立武周王朝,梁王武三四奏请,敕名“香山寺”。武则天常亲驾游幸,御香山寺中石楼坐朝,留下“香山赋诗躲锦袍”的佳话。后来白居易捐资六七十万贯,重修香山寺,并撰《修香山寺记》,寺名大震。此外,他收集了5000多卷佛经藏入寺中,自号“香山居士”,白居易去世后,遗命葬于香山寺如满大师塔侧,常年沉眠于此。

斗转星移,世事在伊水诃的流淌中变迁。龙门经历千百年风雪,但后人仍能在这留存的遗迹中窥见先人敬佛的虔诚,盛唐繁华的风姿,龙门雕刻依然散发着人类文明耀眼的光芒。

Hash:b2b1c582eb7ba1cf4304b7c8336b942a130009f6

声明:此文由 飞舞九天 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

中国三大石窟之一,佛教艺术的宝库

莫高窟又名“千佛洞”,位于中国西部甘肃省敦煌市东南25公里处鸣沙山的崖壁上。莫高窟始建于公元366年,地处河西走廊西端。当地干旱少雨的气候是这座文化宝库历经千年保存至今的重要原因。石窟南北长1600余米,上下共五层,最高处达50米。现存洞窟492个,壁画45000余平方米,彩塑2415身,飞天塑像4000余身。莫高窟规模宏大,内容丰富,历史悠久,与山西云冈石窟、河南龙门石窟并称为中国“三大

-

艺术宝库之——中国四大石窟

石窟是佛教的圣地之一,他以艺术的形式传承和宣示着自己的主张,他用恢宏的气势和庞大的规模,以及历朝历代不断地翻新,扩建,重修,延续着古代信仰的坚持!这些精神财富,我们现代人在观赏和惊叹的同时,也给了我们太多的深思!1龙门石窟2001年被列入《世界遗产名录》香山寺的钟声响了,龙门还笼罩在晨雾中1300多年前的一天伴随着东方升起的第一缕阳光大唐帝国的皇后武则天亲临龙门

-

中国6大最美的石窟:敦煌莫高窟当之无愧第一

石窟原是印度的一种佛教建筑形式。中国的石窟起初是仿印度石窟的制度开凿的,多建在中国北方的黄河流域。那你知道中国最美的石窟有哪些吗?现在巴拉排行榜网小编为大家说说中国6大最美的石窟,敦煌莫高窟当之无愧第一,感兴趣的朋友赶紧来看一看吧。中国6大最美的石窟1、敦煌莫高窟敦煌莫高窟是甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞的总称,[bai]是我国着名的四大石窟之一,也是世界上现存规模最宏大,保存最完好的

-

中国古代雕刻艺术宝库——云冈石窟

点击上方“超人的旅途分享”和我一起重走丝绸之路!云冈石窟云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。按照开凿的时间可分为早、中、晚三期,不同时期的石窟造像风格也各有特色。早期的“昙曜五窟”气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢,装饰华丽著称于世,显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。晚期窟室规模虽小,但人物形象

-

中国四大石窟最险峻的一处,整座山都是艺术宝库!

我们从天水市区辗转到达麦积山石窟的时候,这座傲立的孤峰正被浓重的雾气所萦绕,犹抱琵琶半遮面,不识庐山真面目——实话说,探访这座位列中国四大石窟之一的艺术宝库,是我这次甘肃天水之行的主要目的,要知道,在秦始皇兵马俑被发现之前,这座距今1000多年前开凿,拥有200多座洞窟,1万多身泥塑石雕的规模宏大的石窟,也曾被誉为世界的第八大奇迹。四大石窟排座次,险峻为首就是她总有好事者想把那些

-

西藏规模最大的佛教石窟遗址,被誉为中国“第二敦煌”

在中国,看石窟壁画首说去敦煌自然是没人反对的。但是,如果有一处媲美敦煌的石窟,它远在西藏阿里,道路状况还有点糟糕,却能让人在欣赏壁画的同时,一探神秘消失的古格文明,寻访札达土林历经千年风霜侵蚀留下的自然奇迹,沿途将雪山湖泊草原等自然美景尽收眼底,以千里跋涉的艰辛换来如此丰厚的体验,我想说的只有一个字——值!今天向大家推荐西藏西部后弘期早期佛教文化复兴期的主要艺术遗存之一——东嘎·皮央遗址。

-

佛教文化艺术馆藏品赏鉴(17):中国四大石窟造像邮典

2021年11月29日消息,在苏州灵岩山寺慧谷文化产业园佛教文化艺术馆内,珍藏有中国四大石窟造像邮典。中国四大石窟,都是在世界上非常有名的。四大石窟包括了敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟。在中国人眼里,他们都非常尊崇石窟艺术,也不断地去钻研和宣传。当时这套邮票的发行,正式宣扬我国的石窟艺术,让更多的人可以了解和一睹石窟的风采。而这套邮票正正就是展现了我国石窟的佛像。

-

敦煌石窟教师证旅游景点优惠吗 敦煌莫高窟门票教师资格证可以打折吗?

敦煌石窟教师证旅游景点优惠吗 敦煌莫高窟门票教师资格证可以打折吗? 1. 敦煌莫高窟门票教师资格证可以打折吗?2. 莫高窟门票教师资格证有没有优惠3. 敦煌的景区教师证有优惠吗4. 敦煌教师资格证能打折吗5. 龙门石窟门票教师资格证有优惠吗6. 教师资格证买景区门票可以打折吗7. 教师资格证景点门票打折吗8. 敦煌莫高窟教师资格证有优惠吗9. 教师资格证书门票打折吗10. 敦煌莫高窟教师证有优惠吗

-