一尊妈祖木雕,雕刻20年澳门印象

提到澳门你会想到什么?

这座莲花小城, 有繁华的高楼大厦,也有红墙青瓦,风韵古街。

它的美食享誉世界,被联合国教科文组织授予 “美食之都”称号。

它是一座东西方文化高度融合,现代和历史相互兼容的城市。

其实,澳门原本是一个小渔村。

大部分居民都以捕鱼为生,时常与大海打交道。他们的家人每天都很担忧,便会向妈祖祈求顺风顺水,出入平安。

久而久之,当地渐渐地形成一种特殊的风俗与文化,不论是出海捕鱼的渔民,还是准备出海远征贸易的船队,都会向妈祖诚心祈祷,盼望在大海上风平浪静,顺利归来。

妈祖备受澳门当地人敬仰,逐渐形成渔民心灵与精神上的支柱。

在船上供奉一尊妈祖像,以求平安,也成了渔民的职业习惯。妈祖像于是也风靡一时,因而诞生了许多以雕刻妈祖像为生的商号。

后来,随着澳门的都市化发展,渔民们纷纷上岸,雕像需求量大减,据说眼下整个澳门只剩下“大昌”和“广荣”两家商号。

然而在澳门一条狭窄的街巷里,还有一家不为人所知的木雕作坊—— 廖记木雕店。

今日20:15,电影频道播出的《又见莲花》,讲述的就是发生在这家木雕店的过去和未来的故事,以此庆祝澳门回归祖国20周年。

二十年前,澳门回归祖国前夕,著名雕塑家顾松林为创作盛世莲花雕像去澳门采风,途中与“廖记木雕店”的传承人廖济昌“不打不相识”,结为好友,两人约定二十年后在顾松林的雕塑个展上展出廖济昌的妈祖神像雕刻作品。

时光荏苒,随着澳门经济日益增长,出海渔民越来越少,人们纷纷上岸,去寻找更为安稳的工作,以雕刻妈祖像为主要业务的木雕店生意每况日下,只有廖济昌为代表的老工匠还在坚持。

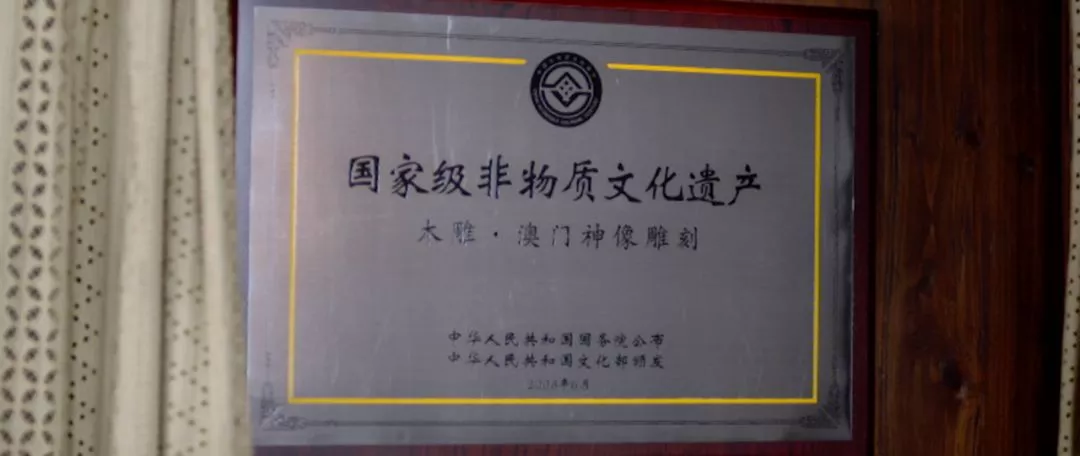

2008年6月14日的“中国文化遗产日”,“木雕——澳门神像雕刻”被正式列入“国家级非物质文化遗产名录”,这是澳门首次独立申报的项目被纳入国家级非物质文化遗产。廖师傅一直以此为豪。

澳门神像雕刻以制作木雕佛像为主,工艺过程包括选材、设计、雕刻、接合、打磨、造底、上彩、金漆、贴金箔等主要环节。

但是纯手工雕刻太费工时。为了做出精良的妈祖木雕,廖师傅坚守匠人精神,婉拒了一笔数额诱人的订单。

作为木雕店的继承人,廖济昌之子廖梓豪,早有将神像手工雕刻的工艺引向现代化生产的计划,正急需这笔资金。

两代人因为传统与现代工艺在观念上的差异,产生了激烈的矛盾和冲突,廖济昌盛怒之下决意闭门封刀。

顾松林与女儿顾晓婕来到澳门准备雕塑展,恰逢廖济昌父子闹得不可开交。

儿子不满父亲的做法,便决定请师傅仿制老爸雕刻的神像,偷梁换柱,达成这笔交易。因此误打误撞找到了二十多年前被廖济昌赶出师门的徒弟,徐师傅。

面对两座 “真假难辨”的妈祖雕像,渔民心中永远的海神,师徒二人都感慨万分。徐师傅跪在廖济昌面前感悟到神像雕刻不仅仅是一门生意,还是一种文化和精神传承。

在众人的撮合下, 师徒一笑泯恩仇,皆大欢喜。

澳门回归二十年庆典前夕,在顾松林雕塑作品展开幕式上,顾教授的作品和廖师傅的妈祖雕像相映成辉,正如澳门与祖国永远不可分割。那些栩栩如生的神像注视着众生,映照着这座城市的过去和未来。

影片最后顾松林感叹道:“澳门回归祖国这20年来,有改变亦有不变。改变的是澳门百姓日益增强的安全感与幸福感;不变的是一国两制制度下澳门的稳定发展。”

1999年12月20日,澳门回归祖国。

今天,澳门回到祖国的怀抱已经20年。

过去的20年是澳门腾飞的20年。

2003年10月,中央人民政府与澳门特别行政区政府签订了内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排,也就是CEPA.

2006年年初,中央政府在第十一个五年规划纲要中提出,促进澳门经济适度多元化发展,此后澳门开始结合当地优势,发展旅游、会展、中医药、文化创意等产业。

2017年初,粤港澳大湾区被正式写入中央政府工作报告。

2018年10月,港珠澳大桥通车,化碧波为通途,延展出大湾区的宏伟蓝图。

澳门的发展不只是澳门一座城市的发展,它更是澳门和内地两地携手共进,友好往来的历史发展。

二十年沧海桑田。

澳门背靠祖国,笃定前行。

接下来,让我们一同继续见证澳门的繁荣。

愿澳门的明天越来越美好!

今晚20:15,举国庆祝澳门回归祖国二十周年之际,电影频道将播出《又见莲花》,为你讲述这座莲花小城的动人故事❤️

说说你心目中的澳门印象?

Hash:13d16161da24ae9e2a1e56e9ef09c0f787fb058e

声明:此文由 CCTV6电影频道 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com