瑞安的这处世外桃源,藏着千年纸山,琦君故居,金色田园,美醉了

访遗址,闻稻香

文&图 月影

上午八点从瑞安出发,九点至湖岭,沿途拍拍停停,约十点到芳庄乡东元村。

暴雨过后的湖岭镇上

橘黄色的落叶,带走了一夏的阳光,林间的细风,已有微凉的气息,走在秋意渐浓的山野,极目四望,层林尽染。只要你多看一眼,就会爱上这个斑斓的季节。如此甚好,背上简单的行囊吧,一起去谱写光阴的故事。

山坑村的望溪亭

奇云漂流的起点

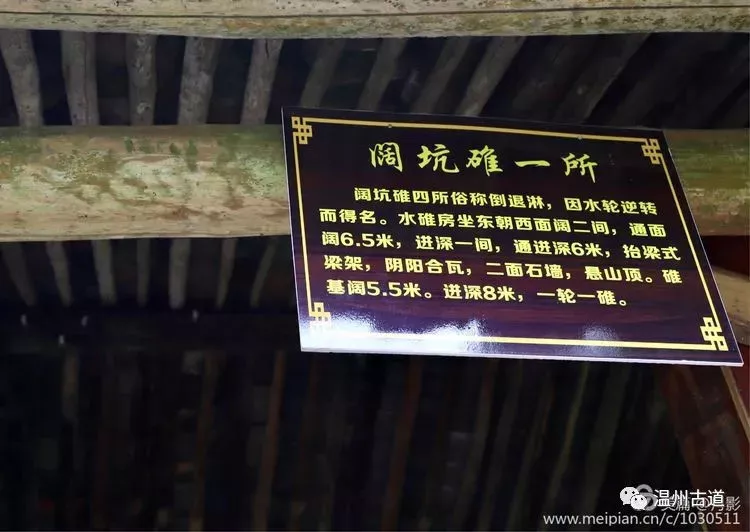

湖岭东元村,深藏在茂竹清溪畔,蜿蜒流淌的三十二溪穿村而过,水量与落差都比较大,达到了造纸生产的各种需求,正有了如此丰富的造纸资源,先民们沿着溪流建了许多水碓和纸槽,利用水力推动木轮将腌制过的竹条捣成纸绒,涤荡纸浆,最后成纸。

纠结的野藤

相传,东元的造纸始于明代,在工艺上同古法造纸术一脉相承。先将竹子斩成一米来长,再劈(或砸)成指头粗的小竹条、扎成捆,放进腌竹糟的石灰里压上石块浸泡,三至五个月后捞出、晒干,再用清水浸洗一个月、晒干,放进水碓房捣臼里捣成黄色的纸绒。每个捞纸房里有薄石板围筑的两个长方形水槽,那些被捣好的纸绒就浸泡在水槽中搅拌均匀为纸浆,再用细竹丝编成的帘在浆池中轻轻一荡,滤掉水便剩下一层薄薄的纸浆膜,就有了纸张的雏形。

其竹纸生产需要经过竹、料、刷、浆、纸等五个环节,主要生产流程包括“斫竹”“做料”“腌刷”“爊刷”“洗刷”“捣刷”“踏刷”“淋刷”“烹槽”“捞纸”“压纸”“分纸”“晒纸”等步骤。这些工序均需要专人用专门的工具进行手工操作,捞上来的整垛纸还得经过裁切,最后晒干成型。至今,东元村的溪边仍遗留着六连碓,腌竹房,捞纸房等等。〈以上两段文字摘自网络〉

捣竹子用的旧工具

碓房遗迹

沿溪而建的捞纸房

三十二溪的碇步

翠竹掩映下的古道湿滑异常

在竹海里来一个深深深几许的长呼吸

东元,是温州"中国纸山文化"代表之一。游毕东元的纸山文化已是十一点,驱车继续往山上开,路过娄山村前往泽雅镇北林垟社区,最后到达庙后村~琦君故里。

错落有致的梯田位于半山腰的山坳里,依山势而建,田埂上长着青草,田里是金黄色的稻谷,从上往下看,青黄相间的条纹分外明显。走累了,就放慢前行的脚步,用心去触碰秋妆盛典的精彩,特别是稻田里的那一季芳华。欣赏沿途上每一步风景,从不同角度看,都会发现不一样的风景,不一样的人生态度。

走在奇云山的古道上,徐徐的秋风掠过脸颊,让人感到凉爽与快意,不禁让人想起那句词:"古道西风瘦马⋯"。这里是诗意的世界,更有醉人的光阴。

且看,溪涧里流淌着清澈透亮的水,四周是洁净高远的山谷;且听,不甘冷清的秋虫在唱和,欢快奔流的小溪弹奏着朴实的乐章。

竹林环抱着古宅,与世无争的恬静生活。

庙后小学改建成琦君纪念馆,江丙坤题字。

有关琦君的作品,可在百度上找到。

纪念馆位于竹林掩映之中,环境清幽雅致。

在庙后村漫水桥旁,采撷一朵盛开的蒲公英花,打开手机里相机的慢动作功能,一手拿花一手拿相机,先点开拍摄,再找准拍摄的角度,对着手中的花一吹,蒲公英四处飞扬,我想,这一幕应该是一个人行走的美妙所在……

古韵悠长的石板桥~漫水桥

庙后村坐落在奇云山的半山腰,一条发源于奇云山的阔溪从村中流过,溪上有石板桥,桥的附近有矴步,坐在溪边的苍天古树下,让人清凉舒爽,看桥上人来人往,看溪水潺潺流淌,看随风摇曳的绿影婆娑,岁月如此安好。

静静的,坐在溪畔,看奇云山水奔涌而过……

琦君故居,只有老门台仍是作者心头回忆的旧物,其他已尽毁。

可以翻翻琦君笔下的故乡记忆,老门台内留下了琦君太多的童年回忆。

低空云从头顶飞过,山雨欲来风满楼的境遇,看了一下时间,下午3点05分,收拾一下心情,决定回程。

不管天气怎样,都要给自己一片晴朗的天空。敞开心扉吧,陶醉在这青山秀水间,以天为帐,以地为席,大自然会以自己宽大的胸襟,接纳我们这些不惧烈日当头、风雨浸透、跋山涉水的行者。或者,你喜欢撑一把红伞,点缀在青山间,周遭有似纱的薄雾缭绕着,悄然入画的那一刻,比任何梦境都要美。

远处,是暴雨倾泻下的泽雅水库。

看一看黄灿灿的稻穗, 听一听呼啦啦的山风, 眼前是丰收的盛景,金秋的成熟; 耳边是自然的旋律,岁月的承欢。 被雨洗过的空气, 被风吹散的稻香, 格外清新, 润肺泽目。

层层叠叠的梯田, 潺潺鸣鸣的秋水, 沁入眼眶, 藏进心坎, 希望,留住这份美好的记忆, 丰盈如常, 收获喜悦。

Hash:bf28a632cbaceb462be98d360b73434d4a2de168

声明:此文由 温州古道 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

安陆世外桃源采摘园一日游怎么玩?安陆世外桃源采摘园一日游攻略

随着时代的不断发展,人们的生活水平都有了很大的提高,当然生活节奏也加快了很多,平时面对的就是高楼大厦和川流不息的车辆,很少可以停下脚步看看大自然,特别是对于长期生活在城市的人来说,现在就有一个非常不错的周边游选择哦,它就是采摘园,可以体验到采摘水果的乐趣,也可以欣赏田园风光,小编要给大家推荐的就是安陆世外桃源采摘园,一个非常不错的水果采摘园,那么一日游可以怎么玩呢?上午:人们的生活水平都有提高,小

-

世外桃园风景区(世外桃源桃园)

世外桃园风景区(世外桃源桃园) 宜昌都有哪些旅游景点出行必收藏!宜昌周边最养眼好玩的六个地方!世外桃源在哪个地方?陶渊明的《桃花源记》中的世外桃源在哪里?

-

是“世外桃源”还是“世外桃园”?

是“世外桃源”还是“世外桃园”? 一、是“世外桃源”还是“世外桃园”?二、哪里有世外桃园没有啊?三、世外桃园问题。?

-

天下之一桃花园风景区 世外桃源的酉阳桃花源

天下之一桃花园风景区 世外桃源的酉阳桃花源 桃花源在什么地方?世外桃源的酉阳桃花源请女友吃饭肥城有什么好的地方吗谁不说俺家乡好作文千岛湖桃花园到底是什么巨鹿桃花园在哪里酉阳桃花源旅游攻略2017酉阳桃花源在哪里

-

西峡竟藏了个“世外桃源”,花海果香田园风光惹人醉!

真的吗?西峡竟藏了个世外桃源?一时间沸腾啦!说起这个“世外桃源”,真真的是名副其实,当之无愧......这里就是西峡丹水镇陈河坡花海果香生态园外桃源,没有“桃”怎么行?只不过我们是“猕猴桃”啦!西峡县陈河坡猕猴桃园位于伏牛山腹部,地处南水北调源头。得天独厚的自然、地理条件适宜猕猴桃生长,如今已建成猕猴桃种植基地1200亩,主要品种有徐香、红杨、金艳、

-

阳春春湾风景,广东最美的田园自然风光,世外桃源!

阳春春湾田园风景,广东最美的田园自然风光,世外桃源!阳春旅游资源得天独厚,文化古迹众多,这里风光绮丽,奇峰幽洞,绿水秀山,素有“广东小桂林”之称。春湾镇地处漠阳江的上游,名胜奇多,东有通真岩,北有龙宫岩,南有朝天马,西有金鸡岭。此外,春湾湖畔的"通天蜡烛",山峰奇秀,湖山相映,垂柳轻飘,景色迷人。有小桂林之称。还有龙宫岩、莲花洞石林(春湾石林)、通真岩、石拱桥温泉渡假区、铁屎

-

美爆了!京山竟然深藏着一个世外桃源般的山水田园

您想离开喧嚣的城市,拥有一块属于自己的世外田园吗?您想和您的亲朋好友一起品尝亲手种植的瓜果蔬菜吗?您想在自己的世外田园里度过闲暇时光吗?“富水春”山庄,位于大洪山南麓京山市宋河镇秦关村,大富水中游西岸,为古富水流域行政中心所在地。山庄文化底蕴深厚,堪称“京山第一古村”。东距武汉市130公里,紧邻随(州)--岳(阳)高速和240国道,212省道从附近穿行。水源充足,地势

-

世外桃园风景区 室外桃源在什么地方

世外桃园风景区 室外桃源在什么地方 南通世外桃园农庄怎么样?室外桃源在什么地方大美新疆,新疆5A景区大盘点新疆博斯腾湖大河口景区于2021年2月22日起闭园北京郊外爬山的好去处新疆风景有哪些我想问问密云桃源仙谷风景区怎么样?

-

植物园: 遗世独立的世外桃源

久居尘嚣的人们,总渴望远离都市樊笼、忘却尘世繁浮,寻一处幽静,看花开花落,听自然花语,仰观宇宙之大、俯察品类之盛,尽情享受阳光草木的滋润、感悟奇花异卉的智慧。宋代苏轼在《前赤壁赋》曰:“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”,植物园和树木园无愧于上苍赋予人间的“遗世独立”的世外桃源。▲华南植物园华南植物园是中国科学院三大植物园之一,位于龙眼洞火炉山麓,游览开放区占地面积333公项,是我国最大的

-

被誉为中国的小瑞士,川甘交界的郎木寺如同世外桃源,安静又祥和

百家号2020影响力创作者,未来计划签约作者,旅游媒体人,优质旅游领域创作者两省交界总会有那么一些不平凡,在甘肃和四川的交界同样不例外。我们一路从黄河源头沿德玛高速下高原,一路上阿尼玛卿山陪伴左右,看到了玛卿冈日的巍峨,同时还有哈龙冰川的俊俏。当然走在这条世界上海拔最高的高速心情也是格外的激动,感受着祖国的伟大,时间过得很快,马上我们就正式进入四川。在川甘的交界有一个地方号称东方小瑞士,瑞士不知何

-

世外桃源河对岸观景点 桃源县世外桃源风景区

世外桃源河对岸观景点 桃源县世外桃源风景区 1. 桃源县世外桃源风景区2. 桃源县游玩3. 桃源县世外桃源风景区介绍4. 桃源县景点5. 桃源县桃花源风景区6. 桃源山景区7. 桃源县桃花源景区门票8. 桃源县桃花源景区好玩吗9. 桃源风景旅游区10. 桃源县风景名胜区11. 世外桃源 风景区

-

河源哪个公园最像世外桃源?我认为是她…

新媒体管家你知道吗?我们河源市区已建了76个大大小小的公园,须知我们仍处在四线城市,这个数字是什么概念?加上万绿湖、东江画廊、客天下等,河源这座美丽的宜居城市,是莞深广当之无愧的后花园!不过,小编今天要说这个公园,我认为她就是一个世外桃源,其实早在约三年前,这个公园就寄予了重任……一起来看当时的效果图:看到这里,是否已经知道在哪?

-

赣州龙南藏着一处人间仙境,在这里能够享受世外桃源般的田园生活

城市忙碌的生活带来了是身心疲惫,需要找一处地方完全放空自己,去过一个休闲的周末,江西赣州有一处地方,不仅当地人爱去,广东人也很喜欢自驾去,这里就是江西赣州的龙南虔心小镇。虔心小镇是以“虔”文化为主题,结合丰富的山水茶竹资源打造的集自然风景、田园风光、客家民俗、虔茶文化为一体的家庭休闲度假体验基地,是个茶旅结合的生态旅游特色小镇。在此修身养性,四面临竹,远离喧嚣。虔心小镇位于赣州市龙南县,深居在国家

-

文瑞红 | 世外桃源米家沟

米家沟——美丽的世外桃源,美丽的人间仙境。它的美让人无法用语言形容,它仿佛一个不食人间烟火的仙女,身姿婆娑的屹立在天地间,让我们这些凡夫俗子望之惊叹。听到朋友们口里发出的,米家沟我爱你,你真美!我的心也随之醉在了这美丽的人间仙境中!自从去年从朋友口中听说米家沟的美之后,我就一直念念不忘,一直想来看看它,却一直无缘睹它的芳容。今天我们终于在最美人间四月天造访这人间仙境,造访我心中神往已久的地方。

-

清远世外桃源景区 清远桃源镇的世外桃源

清远世外桃源景区 清远桃源镇的世外桃源 1. 清远桃源镇的世外桃源2. 清远 桃花源3. 清远桃源生态旅游区世外桃源4. 清远世外桃源景区简介5. 清远 桃源6. 清远桃花源风景区7. 清远市清新区世外桃源8. 清远 世外桃源9. 清远桃源村10. 清远桃花湖世外桃源11. 清远市桃源镇

-

最美峨山 | 世外桃源——凤窝庄园

陶渊明笔下的武陵人有幸一睹桃源良田美池,阡陌交通,老少怡然。人人心中都有一个世外桃源,它像一团溽不开的墨,等待在陈韵的纸上展开一幅天下独绝的鸿卷。在峨山县岔河乡,就有这样一个地方,那里的每个人都有幸遇见内心那个世外桃源——它就是凤窝村。柏云飞摄凤窝村是一个四面环山的自然村,居住着57户彝族人家。这里海拔1313米,森林覆

-

世外桃源,黑河国家森林公园

秦岭黑河国家森林公园是国家4A级景区,有“北方香格里拉”之美誉。公园里清泉涌流,森林茂密,山峰叠嶂,美石嶙峋。春夏秋冬,画卷各异。公园里面有鲜为人知的世界地质奇观。景区开放时间:08:00—18:00景区门票:55元/人自驾游:

-

世外桃源景点官网 世外桃源旅游

世外桃源景点官网 世外桃源旅游 1. 世外桃源旅游2. 世外桃源旅游度假区3. 世外桃源旅游宣传语4. 世外桃源旅游开发有限公司5. 世外桃源旅游二日游6. 世外桃源旅游度假村7. 世外桃源旅游区8. 世外桃源旅游景点9. 世外桃源旅游广告词

-

世外桃源景区清远 清远桃源生态旅游区世外桃源

世外桃源景区清远 清远桃源生态旅游区世外桃源 1. 清远桃源生态旅游区世外桃源2. 清远桃花源旅游度假区3. 清远桃源镇的世外桃源4. 清远桃花湖世外桃源5. 清远 世外桃源6. 清远市清新区世外桃源7. 清远桃花源风景区

-