桑干河南岸马圈沟遗址

马圈沟遗址位于桑干河南岸的大田洼台地北部边缘区,距岑家湾村约1000米,这里是旧石器时代早期文化遗址的集中分布区。

岑家湾村北临桑干河,南依大田洼台地北坡。 由于水流的作用,这里的泥河湾层出现了数条南北向的 巨型冲沟,马圈沟遗址正是其中的一条冲沟。这条冲沟有一个北东、南西向的基岩正断层,马圈沟遗址就在断层的上盘,距断层面非常近。

一、初步发掘

1991年冬,家住岑家湾村的白日有在马圈沟放骡子时发现,

马圈沟上部有土块塌落下来,塌下的土块里夹着一块儿化石。

他们村经常挖这些东西,所以他能认出化石。

1992年夏,白日有向正在大田洼一带调查的河北省文物局副局长谢飞和河北文物研究所李珺二人报告了情况。他们砸开土块一看,不仅有化石,还有石制品。随后,他们爬到10多米高的地层找到了原生层位。当年7月,去掉文化层之上厚厚的堆积物,为来年的发掘工作做好准备。这就是马圈沟第1 文化层的发现。

1993年9~10月,由河北省文物研究所李珺、保定市文物处李英、昌黎县文物管理所王恩林和我组成考古队,开始对马圈沟第1文化层进行发掘。第1文化层发掘是在半山上工作的,土倒在遗址下面形成一个很陡的土坡。为了少走路,有时下班就坐着工地上的铁簸箕从土坡上滑下来,我们高兴地称之为“滑土”,这也算是考古队员单调生活中的一个乐趣吧。可滑下来后,身上全是土。人们见过滑雪、滑沙、滑草的,还没有见过滑土的。本次开方20平方米,出土各类遗物257件。其年代断定为距今155万年。

二、重大发现

2000年春,谢飞、李珺和我在大田洼一带组织旧石器时代调查,

初步查明马圈沟第1文化层下还有两个文化层。

2001年9—10月,谢飞、李珺、河北省文物研究所梅惠杰、昌黎县文物管理所徐永江和我以及阳原县文物保护管理所的关慧等人,共同发掘了马圈沟第3文化层,发掘面积60平方米。同时,在第2文化层布方,取掉了文化层以上的堆积物。这次发掘获得石制品和化石近800件。

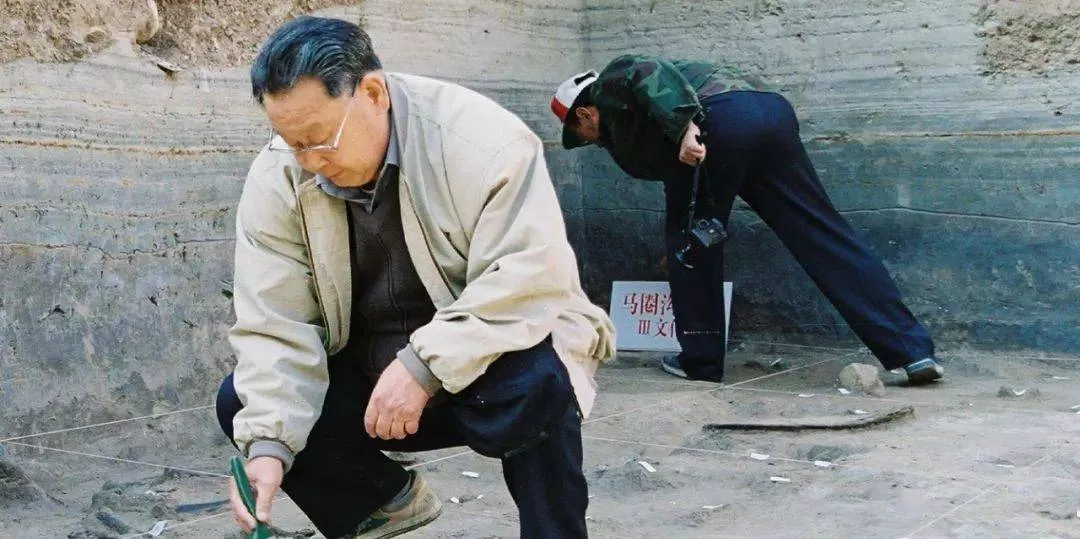

2002年7—10月,河北省文物研究所李珺、梅惠杰、张晓峥、任雪岩和我以及关慧等人,共同发掘马圈沟第1 文化层30平方米,获得各类出土遗物262件,发掘第2 文化层40平方米,获取各类遗物354件,发掘第3文化层85平方米,获得各类遗物986件。这次发掘的主要收获之一,是在第2文化层确认并清理出42个大象脚印,同时从第3文化层底部发现的凹凸不平、坑坑洼洼的现象中得到圆满的解释,这是大象喝水、寻食践踏的足迹。这样完整清晰的大象足迹在泥河湾乃至全国还是首次发现,引起了专家们的极大关注。发掘过程中,刘东生院士、张森水、吕遵谔、卫奇、黄慰文等专家亲临现场进行指导。

2003年4—10月,河北省文物研究所刘连强、张晓峥、任雪岩和我以及关慧等人又对马圈沟第2 文化层和第3文化层进行扩方。在第2文化层北发掘48平方米,在第3文化层西南扩方91平方米。马圈沟第3文化层比第2文化层低3米多,在2001年发掘探方的南部和2002年发掘探方的北部区域,发现一个以草原猛犸象骨骼为主、其间有石制品和天然石块的文化遗物密集分布区,还有两个打制石器的石锤,大象的骨骼上有十分清晰的砍砸刮削的痕迹,其中第415号遗物是一件燧石刮削器,它恰巧置于一条肋骨之上。这是人类使用石器餐食大象的遗迹,反映了原始人茹毛饮血的生活情景。有人把这个情景比喻为“人类第一餐”,充分揭示了当时人类、石制品和大象遗骸之间存在的内在联系。这一场景在全世界同期遗址中也是首次发现。马圈沟第3文化层的年代断定为距今166万年。

2004年7—10月,刘连强、任雪岩和我以及关慧等人,对马圈沟遗址第2文化层又进行了发掘,并对探方内发现的64个大象足迹进行了清理加固,选取3个有特点的足迹用套箱完整装回,其余的灌注了石膏内模。马圈沟第2文化层的年代断定为距今164万年。

三、考古意义

2005年7—11月,河北省文物研究所抽不出人来发掘马圈沟遗址,便委派我组织发掘了马圈沟第4、第5、第6文化层。

4、5、6三个文化层的发掘从第3文化层底面开口,东西长6米,南北长7米,向下发掘到8米处,最深不足12平方米。这三个文化层共出土石制品、化石、自然石块836件。至此,马圈沟遗址的田野发掘基本完成。

马圈沟遗址的发掘,采用的是世界上最先进的发掘方法。在发掘区内,以西南角为基点,向东部和北部拉线布1×1的方,四角分别用铁钉固定。将基点定位N100E100,以此类推。在文化层内每次都是向下发掘5厘米,作为本层的水平层,出土遗物均保持原位。每一个水平层发掘完毕后,先给每件遗物编号,在出土的石器或者化石最高处用红漆标一个小红点,还要在出土物表面用黑色笔标一个指北的箭头。完成这两个步骤,为的是便于以后室内研究一立方米内空间复原和放置测量海拔高度的塔尺,进而确定原始的埋藏状况。接下来就是量每件标本的坐标,用地质罗盘测每件标本的倾向、倾角、长轴方向,用水准仪测标本的高度。最后是绘图、照相,并将每件标本及其编号装入塑料袋中。

马圈沟遗址发现的石制品有石核、石片、石锤、刮削器等,发现的动物骨骼化石有象、犀、鹿、马、啮齿类等。在第3文化层发现的极为难得的人类祖先餐食大象的场景,表明敲骨吸髓、餐食大型动物已成为当时人类的生存行为,这在目前全世界的旧石器考古发掘中是唯一的一例。

马圈沟遗址的意义,将泥河湾盆地旧石器遗址年代向前推进了数十万年,达到距今180~200万年左右,成为迄今为止东亚地区发现的最早的具有确切地层的人类活动遗址。

来源:网络,版权归原作者所有

编辑:任利民 常依畅

主编:刘一蒙

张家口素有“张垣”“武城”“长城博物馆”的美称。这里是文化之邦,历史悠久,名人辈出。本书共收录了梅洁、韩祥瑞、王金江、李志平等知名作家和文化学者的作品80余篇。该书发掘了张家口历史亮点、彰显了张家口文化特色、拓展了张家口文化内涵,向世人全面展示了张家口历史文化的精髓。书中内容精当,史料翔实,脉络清晰,融知识性、可读性于一体,全面立体地勾画了在张家口这片美丽的土地上生长生活过的历代群贤、厚土珍藏的古代文明、淳朴自然的民俗风情和田野山川的秀美风光。从中我们真切地感受到每一个编写者对于张家口文化的热爱及高度负责的态度和严谨求是的学术精神。

Hash:9026e9ce7d9f74a0fea6ab4ab73334beea4d48c8

声明:此文由 张家口原创阅读 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com