我所参与和知道的雷峰塔重建背后

作者:陈文锦

雷峰塔自1924年倒圮以后,几乎每隔一段时间就会有议论恢复之事,但一直未能实现。20世纪90年代以后,省市领导从西湖风景区发展的大局出发,逐渐将修复雷峰塔提上议事日程,柴松岳、吕祖善等省领导还先后赴现场踏勘,并成立了有省市各有关部门负责人参加的“恢复雷峰夕照、南屏晚钟双景领导小组”。后因工作需要,我作为省文物局的代表被增补为小组成员,参与了雷峰塔修复的主要环节的工作。这段难忘的经历,至今还历历在目。许多在今天看来是理所当然乃至稀松平常的事,在当时颇有“惊世骇俗”的味道,是费了九牛二虎之力才得以闯过去的。如果不是国平同志亲自主导,雷峰塔能否建成如今的模样尚很难说。

雷峰塔近景

1999年夏秋之际,一份邀请函放在了我的案头,打开一看,原来是省委恢复雷峰夕照、南屏晚钟双景领导小组关于召开雷峰塔建设可行性研究会议的通知。当时,我来到西湖国宾馆的会场,发现参加这次会议的,以省市两级有关部门的学者居多,也有来自北京的大专家,如罗哲文、郑孝燮、陈同滨等人,会议的气氛相当热烈,大家对省市领导打算重建雷峰塔感到非常兴奋,争议十分热烈,会上争议的焦点主要不在要不要建,而在于如何建,能不能快建。

有一种主张怕夜长梦多,希望越快动工越好,甚至提出废墟可以不动,就在上面盖一个新塔就完了。虽然这在今天看来会觉得有点可笑,却如实反映了当时一种急于求成的心态,它回避矛盾,因循苟且,陷入了“建设就是一切,目的是没有的”的怪圈。事实上,这样一种缺乏高瞻远瞩的建设,在西湖风景区也不是没有出现过。但参加会议的多数人并不赞成这种草率的、不尊重历史的想法,而主张慎重决策,要建就要建好,让大家满意,当务之急是先要找齐现存的图片和资料,进行深度研究,同时搞清楚遗址的准确情况,然后再开始设计建设。

我在会上讲了三条意见,第一,支持重建雷峰塔,省市领导的决策对西湖今后的发展意义重大,文物局拥护这个决定。第二,要建的话,应当尊重历史原貌,最好做到“原址、原大、原样”。所谓原址,就是能不能把遗址架空起来,上面再盖新塔。第三,遗址考古发掘是全盘了解雷峰塔真实情况的唯一的钥匙,这个过程不能省略。有的同志原来担心文物部门会否支持新建雷峰塔,我说完以后大家就比较放心了。会议最后形成的共识,就是雷峰塔重建一定要符合各方面的期待,王国平同志将之归纳成“专家叫好,百姓叫座”八个字,是十分精辟的。

我的发言在今天文物界看来没有什么了不起,但在当时,反响不小。文物界的同仁一般都很敬业,由于职业关系,有的同志对文物保护本身非常专注,但在文物保护和对外开放上,缺乏创新和开拓的思考,只想管好自己的一亩三分地,尽可能少地牵涉到与自己无关的领域中去,“你走你的阳关道,我走我的独木桥”。一般来说,如果把雷峰塔废墟整理好,开辟成一个公园,树碑说明遗址情况,这样的利用方式是他们可以接受的。但要为建新塔而发掘遗址,再建一个新塔,这样大幅度的跨越是他们心里无法接受的。我当然感到会有人另眼看我,便抓紧时间向鲍贤伦局长作了汇报,分析了各种利弊,我们一致同意以积极的态度介入此项工作,文化厅沈才土厅长更是希望我们在雷峰塔的复建上有所作为。为了保证工作的顺畅,凡与雷峰塔有关的各项工作,确定由我独力承担,既参与部分决策,又作为专家参加论证,还作为办事员负责上下联络,一身三任焉。

雷峰塔

会议以后,筹建办积极和我局联系,协调考古发掘之事。按一般人的想法,既然同意你们进行发掘,那么就应当尽快入场,尽快完成,不给基本建设拖后腿。这当然没错,但考古作为一项科学研究,学术性很强,一般是在年底时就对下一年需要进行主动发掘的项目进行人员排定。对临时出现的配合基建的考古项目,需要抽调人员,重新安排。对考古工作者来说,主动发掘的项目学术性较强,容易出科研成果,积极性比较高。而抢救性发掘过程性很强,出学术成果的概率相对较小,积极性会相对低一些。按照会议的要求,我和省考古所曹锦炎所长商量,一致同意抽调精兵强将,最后决定由北大考古系研究生、著名唐宋考古专家宿白先生的弟子黎毓馨研究员担纲,任领队。他学术根基深厚,作风扎实,处事严谨,不急功近利,是很好的人选。

在按规定向国家文物局申领了考古执照以后,着手研究如何发掘。考古说到底也是一项破坏性的工作,一层一层地挖,一层一层地作研究,记录下来,挖到生土为止。这样做,记录是完整了,但实体的东西却没有了。雷峰塔遗址发掘工作,从一开始大家就有一个共识,即必须尽可能多地永久保留一部分遗址,以便让后人观瞻和研究,为新塔提供历史的、社会心理的支撑。

考古工作大致上从2000年春节后正式开始,现场的雷峰塔遗址是一个不大不小的山包,第一期工程是遗址的清理发掘。历时五个月,共清理了8000多立方米的残砖废土,使整个塔的轮廓展现出来。为了使遗址不受日晒雨淋的影响,又用钢架搭建了一个覆盖整个遗址的大棚。

雷峰塔遗址

第二阶段坚持慢工出细活,挖挖停停,想好以前,先考虑几天。从2000年底一直到次年7月施工队进场,除了继续完成遗址没有做完的工作以外,还对塔院和其他遗址进行了发掘,搞清楚了雷峰塔整个区域原来的建筑状况。

有人觉得我们慢腾腾的,还很有意见。其实像雷峰塔这样的遗址,难就难在要搞清挖到哪一步是最好的。挖多了,知道的信息会多一些,挖少了,遗址的可看性会好一些,这是个无法两全的矛盾。留多少,怎么留,留什么?没有经验可以借鉴,大家一直在心里纠结,参加考古的同志为此伤透了脑筋。从后来的结果看,这次发掘在“去”和“留”问题上平衡得很好,两层基础、夯土地基、副阶、柱础、砖砌的外套筒、通道、砖砌的里套筒,塔心间、地宫都清清楚楚地呈现在人们面前,保留的几块大的砌体,更是形象地说明了当时建筑工程的浩大。如果能有视屏将这一整套构造有声有色地讲解出来,可算是一堂中国古建筑的大课。总之,这次发掘开了建筑遗存考古并结合新建筑永久保存展示的先河,很好地实现了原先的构想。

另一方面,筹建办也启动了雷峰塔建设方案的招投标工作,一共邀请了清华大学、东南大学、同济大学、一家省级设计院(忘了具体是哪家)、杭州园林设计院等五家单位,他们一共设计了九个方案,2000年4月完成。王国平同志决定,5月1日起方案在湖畔居公示,征求广大市民群众的意见,然后再开专家论证会决定。那几天,湖畔居大门洞开,里面是人山人海,比过年过节的集市还要热闹。而绝大多数市民,则把票投给了恢复倒塌前的“老衲”形。

这不啻是给建筑专家们出了一个难题。因为在多数专家看来,这是一个挂在墙上的可望而不可及的“饼”。新塔作为一个建筑,功能上必须符合现代建筑的技术参数,没有一个建筑师能够按照一千年前的做法用黄土砖头和石块砌成一个高几十米的建筑,也没有一个机构能够审批这样的方案。而没有黄土砖头做成的塔体,何来苍凉古朴的老衲形象?如果用钢筋混凝土做成一个没有外檐的塔,不管外装饰做成什么样,其结果都可能是一个水泥“烟囱”。不可能达到苍凉古朴的韵味,反而会把雷峰塔的形象毁了。绝大多数专家主张以宋塔为主要参照系进行评审。

雷峰塔方案的评审工作是十分严格的,参加评审的专家本着对历史高度负责的态度,不讲关系,不讲情面,逐一讨论,针砭优劣。经过评审,东南大学和清华大学的两个方案脱颖而出:东南大学的方案将遗址保护棚和新塔分开,塔的造型外观灵秀,线条柔和,起翘自如,很有江南的地域特色;清华大学的方案是将保护棚和新塔合在一起,塔的外观更符合北方宋塔的形制,端庄凝重。我们想融合二者的长处,于是决定第二轮竞标,建议东南大学补充一个新塔和遗址结合的方案,清华大学补充一个两者分开的方案。但当时双方均未作实质性的补充和改动,最后决定采用清华大学的方案。

雷峰塔通体砖砌,东南大学根据雷峰塔的照片和砖的厚度,用电脑进行模拟复原,测出五层砖塔的高度为51米左右,为了给设计部门提供确切的参数,筹建办还专门组织了一次气球测放,非常有趣。一拨人在遗址放氢气球,另一拨人马则站在断桥,看气球放高到什么高度,既不矮小,又不突兀,用手机互相喊话。结果测出的理想高度和东南大学的数字基本吻合。

方案初步形成之后,接下来就是报批。当时,文物界还没有出现过将新建筑和遗址保护结合在一起的实例,对这一想法是否可行,主管部门一直持较为谨慎的态度,审批手续也比较严格。多数同志希望将遗址保护和新塔分开。尽可能保护好遗址,是文物部门当仁不让的首要任务,这是忠于自己的职守,当然是对的。分歧在于通过什么途径来达到保护的目的。我方则认为,雷峰塔要成功,必须是原址重建,在保护好遗址的基础上新建雷峰塔,既是为了满足社会的期待,又是文物保护的一大创新,是双赢;而将遗址保护和新塔分开,看起来是理顺了两者的关系,实际上把两者割裂开来,结果可能是遗址保护没有效益,新塔缺乏人气,是双输。第二,分开建设,由一个建筑变为两个大体量的建筑,相对于高度和面积都很有限的夕照山,容纳不下,会对西湖景观带来很不好的影响。在这种情况下,王国平同志决定亲自去国家局汇报,我作为文物局的负责人,打前站,作陪同,争取安排国家局主要领导听取汇报,同时,在各个层面进行沟通,争取支持。当时张文彬局长在国外考察,由副书记、副局长郑欣淼主持会议听取汇报。郑局长曾经在青海当过副省长,了解地方政府的想法,他又曾多次来浙江考察,熟悉浙江文物方面的人和事。在听取了王国平同志的汇报和有关司处的意见以后,他问道:“雷峰塔遗址现在是哪一个级别的文保单位?”在各方都确认是省级文物保护单位后,他说:“我看这样吧,既然遗址是省保单位,依法不必由国家局审批,但遗址必须保护好,出了问题你们必须负责。具体采用哪种方案,还是由省里自己去定吧。”这几句话,调和鼎鼐,把双方的不同意见化解到了无形,大家都有如释重负的感觉,最困难的问题终于有了明确的方向。

正当筹建工作出现柳暗花明、有条不紊地次第展开时,一个突发的矛盾又一次将大家推入了尴尬的境地。由于考古是一个动态的过程,2001年,考古队在当初发掘的遗址边上的外缘又发现了九山八海石栏遗迹,说明遗址的外沿比原先计算的要大。当初向清华郭黛妲教授提供的资料,是遗址八角形的对角长37米,而现在实际的长度达到了43米,如果图纸不改,至少有两根钢柱要穿透遗址。雷峰塔遗址本来就是众望所归的珍贵文物,大家都希望能完整地保留下来,怎么办?

考古所的李小宁、黄滋、张书恒等几位古建专家,提出必须修改设计。而当时清华方面已经到了快要出施工图纸的阶段,施工队伍也已经准备入场。在这种情况下,由于向设计单位提供的尺寸是我们自己定的,现在突然要改,我觉得有些难以启齿,甚至一度产生将错就错的想法。有一天,他们几位联袂来找我,争论得很激烈,他们说,当初有的先生不同意把新塔建在遗址之上,主要就是担心遗址会因此无法得到有效的保护,现在如果不改,就将坐实这一局面,如何向业界交代?这么一说两说,几乎将我逼到了绝境,只好同意向筹建办提出这个问题。于是我们一起向主持筹建工作的王冰局长交涉,也许他已经听到了我们在筹建处激烈辩论的意见,所以他并没有感到特别的意外。只是要我们赶快再去一趟清华,一是了解进度,二是征询修改方案的可能性。于是我和筹建办的陈其晃等同志一起赴清华。郭老师提出如果修改图纸尺寸,需要追加设计费30万元,延长图纸交付时间一个半月。王冰主任同意了这个意见,并向王国平同志作了汇报并最后拍板。

其实,我心里明白,他们下这么大的决心,也是很不容易的。因为当时雷峰塔筹建已近两年,现场还只是一个考古工地,施工的迹象八字没有一撇。按照中国人的习惯性思维,什么都要讲究“快”。一项叫得很响的工程,两年还看不出实质性的进展,只听楼梯响,不见人下来,当然有很大的压力。但他们没有急功近利的想法,尊重学术界的意见,忠实地履行保护文物的承诺,没有做官当老爷式地批评我们的失误,而是与我们一起分担责任。对于这一切,我至今仍然心存感激。

后来我们才知道,清华方面接受我方要求修改图纸,其实既帮了我们的忙,也是替他们自己解了围。虽然按合同规定,这时快到了交付施工图纸的时候,但实际上他们并没有开始出图。因为一开始,整个新塔由三根大钢梁支撑,这作为方案没有问题。但进入实体设计阶段,结构方面的资深专家认为这样在安全性、稳定性上强度不够,应该用八根钢梁支撑才万无一失。我们要求修改图纸,使他们能有时间更从容地面对这个问题,也给了他们加大钢架支撑力度的理由。经过修改后的施工图纸,正式采用了用八根钢梁支撑的做法,既避免了钢架打穿遗址的弊病,又整体上增加了新塔的安全系数,真是一举两得,从某种意义上,也可以说是歪打正着。

2001年春节过后,雷峰塔考古的高潮——发掘地宫的大幕正式拉开。当时,中央电视台曾播放过南海水下考古的实况转播,在社会上影响很大。为了扩大雷峰塔本身和考古工作的影响,我和曹锦炎所长商议,决定也来一次实况转播,于是请来了浙江电视台的王群力先生进行商议,大家一拍即合,决定由浙江电视台的影视文化频道独家现场直播;并设计好在现场实况转播的同时,邀请著名城市考古专家、中国考古研究所原所长徐苹芳先生和主持雷峰塔设计的清华大学教授、著名古建筑专家郭黛妲先生和主持人对谈。

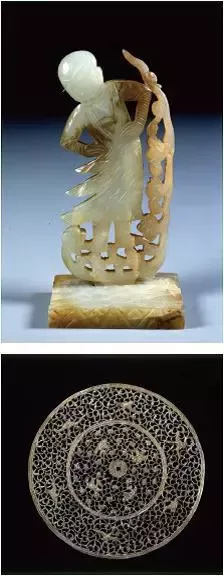

地宫文物

正式开挖的前一天,闻讯而来参加报道的中央和地方记者在报到后获悉由浙江台独家转播,其他媒体无法进入现场,意见很大。为了保证直播现场的秩序,我和曹锦炎所长作了分工,由他担任现场总指挥,由我在专门提供给记者观看实况转播的地方负责接待记者,回答问题,抚平他们的情绪。好在那天一早,记者们的注意力已经完全转移到转播上面去了,也不再纠缠为什么不让其他媒体进入之类的问题,记者答疑会很快就无形中结束了。大家一起饶有兴趣地观看直播,气氛轻松。这次直播,是真正意义上的直播,没有预演,没有试挖,没有一丝一毫的作假。但是该准备的器具都作了准备,还邀请了纸张、丝绸、金属等应急处置方面有经验的专家,对可能一出土就需要采取应急保护措施的文物能够做到马上采取行动。直播发掘在没有什么意外的情况下成功完成,许多新闻单位都作了有深度的连续报道。

没有想到,又有新的情况出现了。地宫发掘,正值当年“两会”在北京召开,一家考古单位的负责人竟然在会上说我们发掘地宫未经批准,是盗挖。两会一结束,张文彬局长来考察雷峰塔地官出土的文物。他是我北大的学长,平常也可以谈几句私房话。他悄悄地问我:“有人告你们的状,知道吗?”我说:“知道。”我本来就想反告状,他这么一提,我的机会就来了,“雷峰塔遗址发掘,是经国家局正式立项的,中间停了几个月,这在考古项目中是常有的事,很正常。我们又没有打过结项报告,当然用不着再报告了。”“有人说我们挖地宫没有单独报,这也不成立。挖遗址发现了地官,地宫难道不是遗址的一部分吗,有哪条规定说挖地官要单独报?”文彬局长听了,拍拍我肩膀说“好了,好了,知道了。”又一场潜在的风波消失了。

雷峰塔的建设,创造了好几个全国第一:从1999年夏秋之交第一次专家咨询会议算起到2002年10月底正式开放,雷峰塔新塔的建设足足用了四年半时间。其中施工建设只花了一年零三个月,设计和论证阶段费了两年多时间,累计设计时间超过了累计施工时间,这在同类项目中是绝无仅有的。前期的论证、设计、研究等费用占到了省政府对整个工程拨款的三分之一左右,这样高的比例同样堪称全国第一。它反映了雷峰塔的每一个决策,都是非常慎重的、科学的。此其一。雷峰塔将复原文物建筑和遗址保护结合起来,将遗址架空保护,上面新盖复原的建筑,雷峰塔是第一个,此后采用此方法的地方和单位日渐增多,雷峰塔成为国内景观建设的一个成功范例,为西湖申遗赢得了正能量,得到了国内外学术界的广泛好评。此其二。电视实况转播具有百分之百的真实性,没有预先设计好的种种套路、噱头和假动作,一切实事求是,规规矩矩,顺应自然。这在此前此后的电视直播中是很少见到的。此其三。

雷峰塔是传承和创新结合的产物。实践证明,当初提出的“原址原样原大”的三原设想,是雷峰塔取得成功的决定性因素。原址自不待言,原大原样大致上也符合最初的设想。建设单位和设计单位为此作了大量的研究工作,在若干体现建筑外部特性的细节问题上,比如体量、形态、高度,采取了非常慎重的态度,给予了特别的关照。新塔实有高度为71.68米,与五层砖塔估算的高度相比似乎有一定差距,实际上并非如此。总高度中含有塔刹的高度为16.10米,减去塔刹,塔身高度应为55.58米,又因为遗址残高尚有9.7米,遗址要保护,要把它笼罩在新塔的地下,基准地面必须高于它,现在新塔基准地平面为9.8米,再减去这个高度,塔体实际高度为45.78米,与电脑演算的高度误差仅为五米左右,这是考虑到如果完全还原,则会显得过高,所以作了不影响视觉感受的适量微调。再如考古发现的塔体八角形(不含基础面),对径长25米,新塔的对径长28米,主要是钢架矗立角度的技术原因造成的。这一切,意在延续和强化雷峰塔的历史文脉,传承更多的历史信息。雷峰塔保有了宋式古塔所特有的特征和韵味,使更多的游客获得心理的认同,这是它长盛不衰的最大秘密。而在材料和技术的应用上,则尽可能体现当代技术和科学的成就,体现新的时代精神。雷峰塔最终选择了钢结构,主要是考虑到钢结构在同等面积下可以腾出更多的有效空间,基础处理上伤筋动骨得比较少,于遗址保护更为有利。柱子和斗拱采用铜质材料,整体感极强,大器、新颖、别致,符合现代人的审美习惯。瓦片也是用铜打制出来的,宝蓝色和古塔应有的色调非常相似,远远望去,和陶瓦的视觉感受几乎一样。新的材料和工艺,使它不容易受到自然和人为的破坏,虽然已历时十五年,但完好如初。站在西湖边远远眺望,雷峰塔巍然屹立,显得大器凝重,使南山一带富有层次感,给整个西湖增色不少。夜晚,一串层次鲜明的五彩灯光将雷峰塔的轮廓映照在湖上,犹如仙境一般。

从总体上说,雷峰塔的建设过程,较为恰当地处理了保护和建设这样一对矛盾,是近年来杭州景观建设的一处佳作。

不能说雷峰塔没有瑕疵,但是瑕不饰瑜,作为建筑,它称得上是一个精品,作为文物保护,它是一种全新的尝试。回眸雷峰塔,它确实是一首传承和创新双赢的歌。

图片来源书籍

文章原题《一首传承和创新双赢的歌

——雷峰塔建设亲历记》,内容稍有删减

作者系浙江省文物局原副局长,

杭州西湖申遗专家组成员

转载自公众号《杭州文史》

Hash:c21d53f7193f91045e96383c178d200a522f19dd

声明:此文由 杨昌鸣翻书 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com