图书资讯丨鲍希曼与承德地区的寺庙建筑

1492年哥伦布(Christopher Columbus,1451—1506)发现美洲大陆,六年后的1498年,达·伽马(Vasco da Gama,1469—1524)绕过好望角进入印度洋和太平洋水域,标志着世界发生了根本性的改变,世界历史从此进入了一个崭新的时代。一个半世纪后的1644年清军入关,此时全球历史的帷幕已经拉开,继葡萄牙、西班牙之后,荷兰也逐渐开始称霸世界。清朝从一开始就与世界建立了联系:顺治皇帝一直尊称耶稣会士汤若望(Johann Adam Schallvon Bell,1592—1666)为“玛法”。顺治帝临终议立嗣皇,也曾征求汤若望的意见,可见他们之间的亲密程度。康熙与白晋(Joachim Bouvet,1656—1730)、张诚(Jean-François Gerbillon,1654—1707)等国王数学家之间的关系更是密切,除了跟他们学习西学之外,也让王致诚(Jean Attiret,1702—1768)、郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766)等到避暑山庄作画。清朝的皇帝从一开始就乐于与世界接触。

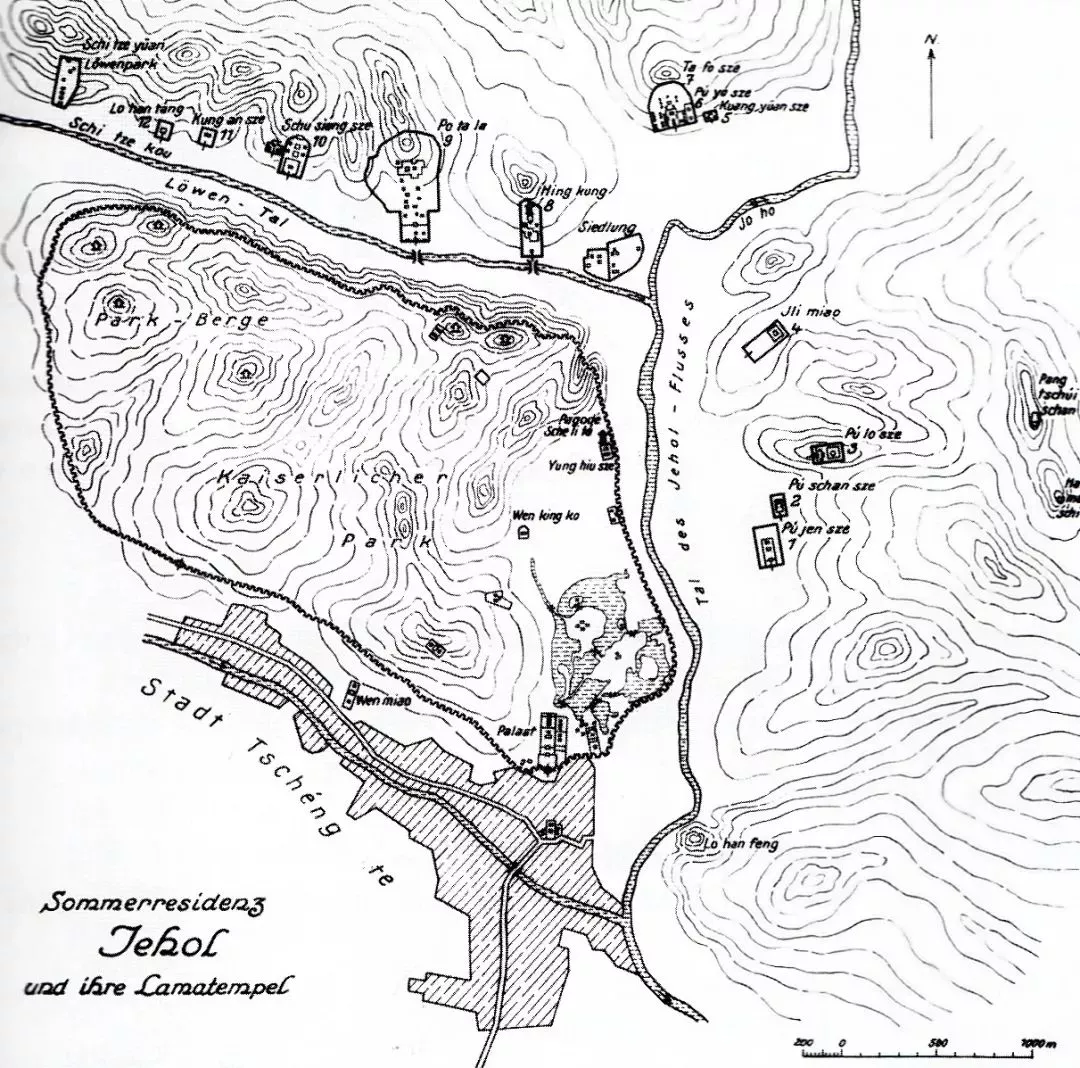

18世纪初康熙在热河修建热河行宫,标志着承德进入了一个新的发展时期。雍正元年(1723)设热河厅,十年后,雍正取“承受先祖德泽”之义,罢热河厅设承德直隶州,这是“承德”名称的来源。乾隆六年(1741),乾隆开始临幸避暑山庄,承德开始进入繁荣期。三百年来,承德是中国统一的多民族国家发展的历史见证,也是清代第二政治中心,特别是与边疆民族相关的很多事务都是在承德的避暑山庄处理的。乾隆年间诸如安置达什达瓦部(1744,1759),平定阿睦尔撒纳(1755),接见率领本部17万人东迁的渥巴锡(1771),会见率领甘丹、哲蚌、色拉三大寺堪布喇嘛前来祝寿的六世班禅喇嘛(1780),接受朝鲜的贺寿使团的朝觐(1780),接见马戛尔尼使团(1793)等等盛大的事件都发生在避暑山庄。第二次鸦片战争后,《北京条约》和《天津条约》都是在避暑山庄获得咸丰皇帝的批准而签订的,咸丰后来也因企图重新扭转内外交困的被动局面而开启洋务运动。可惜的是,1861年31岁的咸丰皇帝病死在避暑山庄。晚清至民国,无数国外的探险家、外交人士、传教士到过承德和热河地区。1933年日本关东军占领承德,从而使得这一地区成为伪“满洲国”的一部分。这一阶段涌现了大量的有关承德的记录,除了文字方面的描述外,很多建筑学家、艺术史家、摄影爱好者也留下了数量众多的照片。

图I-01/北京到承德途中 《中国建筑艺术与景观》

1793年,马戛尔尼使团在承德觐见乾隆,之后提出了开埠、占地、减税、驻使等要求,特别是要求准许英国商人像俄国商人一样在北京设立货栈。乾隆认为,“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物,以通有无”。按照西方的传统,《罗马法》根据“万民法”的原则规定贸易是开放的:Commercium iure gentium commune esse debet(Dig.1,1,5)。因此,马戛尔尼理所当然地认为,没有谁可以垄断贸易,这也不是个别人的特权。实际上,按照贡德·弗兰克(Andre Gunder Frank,1929—2005)的观点,18世纪美洲白银的产量约为7.4万吨,其中的5.2万吨(占产量的70%)运往了欧洲,而这70%中的40%,约2万吨运往了亚洲。另外留在美洲本土的白银约有3000吨经马尼拉运抵中国。按照他的计算,如果加上日本和其他地区零星生产的白银,全球白银产量的一半最终抵达亚洲,尤其是中国和印度。A也就是说,当时乾隆皇帝完全看不见的全球化经济之手,已经在推动世界经济与中国经济的融合了。

多年前北京外国语大学提出:如果说北外以往几十年的使命是将世界介绍给中国的话,那么从现在开始北外的新使命是将中国介绍给世界。我们认为,这两者并非对立,而理应是同步进行的,所谓“全球化”,既包括“世界走向中国”,也包括“中国走向世界”。中国应当不断地从世界文明中汲取养分,即便是有关中国的学术研究,也应当不断引进国外最新的研究成果。

面对1990年代以来不断引进海外汉学的各种理论的现状,有学者不无担忧地提出:一旦大规模地引进作为完整系统的汉学,……它有可能直接触及和瓦解原有文明共同体的自我理解,使国人在一系列悖反的影响中丧失自我认同的最后基础。……一旦丧失阅读和思考的主动性,陷入别人的话语场中而无力自拔,就有可能被别人特有的问题意识所覆盖,乃至从此难以名状自己的切身体验,暴露出文化分析的失语和学术洞察的失明。

实际上大可不必有这样的担心。即便你不知道,这些研究和理论依然存在。面对天主教和西洋历可能会对中国传统伦理道德造成的巨大影响,杨光先(1597—1669)在涉及儒家名教方面的问题时,决不妥协,其言辞之激烈,在当时是绝无仅有的。按照杨光先的逻辑,作为技术层面的中国历法如果失去地位的话,那么随之而来的将是“道”层面的天崩地裂。从杨光先所处历史时代的角度,我们当然可以设身处地地体会到知识分子在面对中国传统可能瓦解时痛苦而复杂的心态。但这并不意味着,传教士所传来的西方天文学知识就不存在,天圆地方的理论可以在中国一直传下去。

在德语中,“宗教批判”(Religionskritik)是康德的弟子蒂夫特伦克(Johann Heinrich Tieftrunk,1760—1837)在康德思想的影响下,于1790年在《试论对宗教及所有宗教教义的批判》中提出的概念。蒂夫特伦克主张通过“宗教批判”来建立一个“符合理性的宗教”,反对宗教的“错误与狂热”。对于宗教而言,宗教批判是其赖以存在和发展的动力,这一点在宗教史中一再被证明。任何一种宗教一旦成为唯我独尊者,就标志着其式微的开始。大部分有关宗教的重要理论建构都是面对攻击时的回应。明末的际明禅师在论述当时天主教对佛教的冲击时写道:

图III-01/承德避暑山庄中的桥梁 《中国建筑艺术与景观》

若谓彼攻佛教,佛教实非彼所能破。且今时释子,有名无义者多,藉此外难以警悚之,未必非佛法之幸也。刀不磨不利,钟不击不鸣,三武灭僧而佛法益盛,山衲且拭目俟之矣!(《复钟振之居士书》)

际明是在收到钟始声(字振之,1599—1665)的《天学初征》一书后,在回信中提及自己的观点的。钟始声后来从憨山德清的弟子雪岭剃度,法号智旭,时人称之为“蕅益智旭”,编有批判天主教的《辟邪集》(1643)。现代比较宗教学研究指出:任何一种宗教都不是真理大全本身,只有各宗教间相互论战、批判,才能使宗教自身得以不断完善。实际上,此类的批判绝不仅限于宗教。一个缺乏正常的批判的社会,也不可能健康地发展。

尽管海外人士对承德记载和研究的对象与中国学者相同,但透过他们的视角和方法,使得不论是作为传统资源的中国园林建筑,还是作为多民族帝国的史实,都得到了新的理论化阐释,从而产生了新观念、新思想。

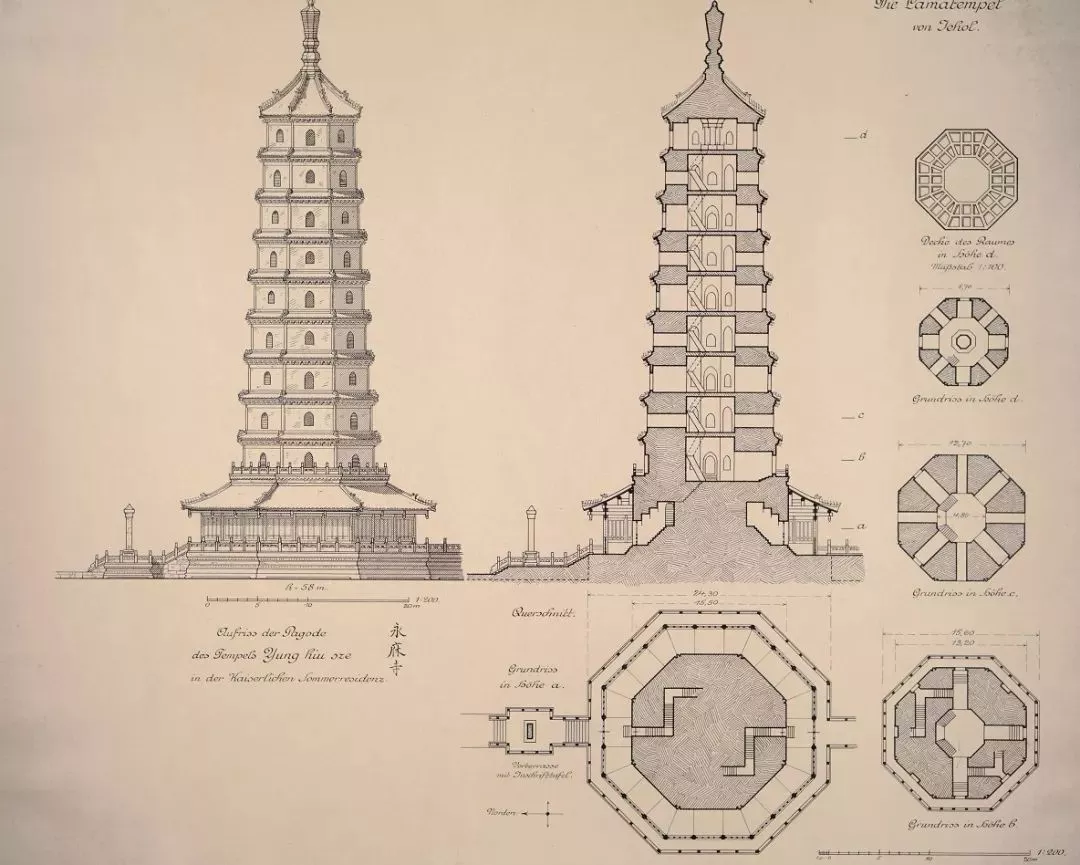

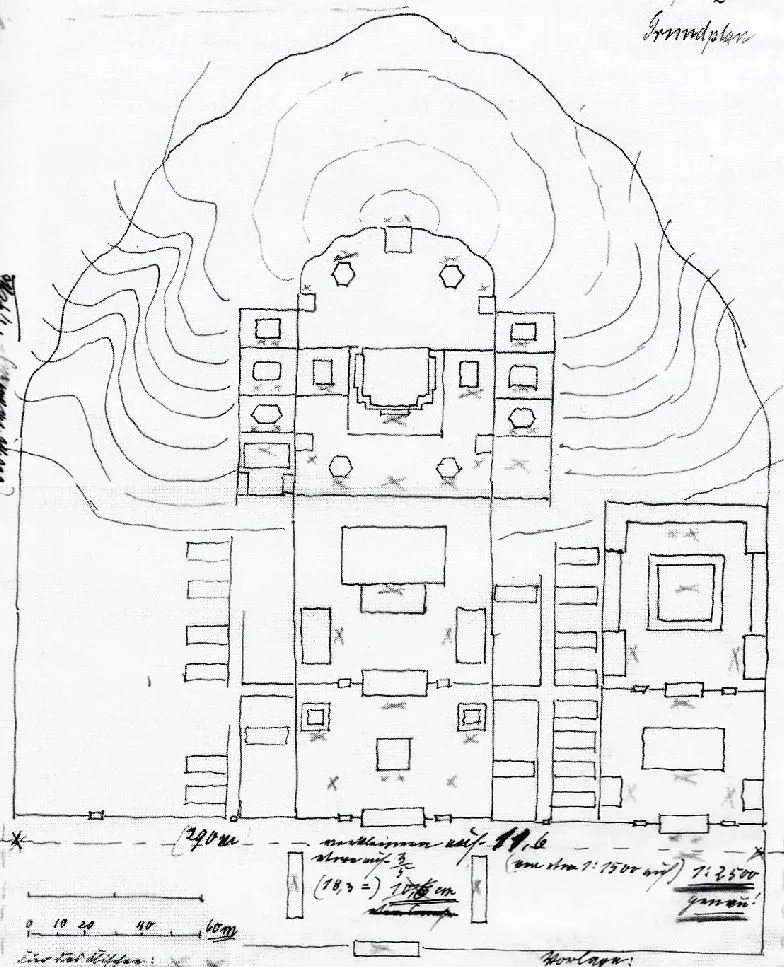

图III-11/永佑寺琉璃塔建筑测绘图 科隆大学图书馆档案馆

对于有关中国的著作的译介,我们既要关注他者的视角、他者的理论,更要关注自我与他者的互动,以及由这种互动所产生的新成果。从另外一个方面来讲,自我身份的确定,一定是通过了解他者对自我的解读,才能得以实现。以《怀柔远人》(Cherishing Men From Afar,1995)而名声大噪的美国历史学家何伟亚(James L. Hevia)对于所谓的“局内”和“局外”的划分也有自己的看法。他认为“生在某一国并说那一国的语言并不意味着对当地之过去有着特许的(先天)接近能力”。生于斯长于斯的人要理解当地之过去“仍需转译和诠释,而两者都要求心通意会(empathy)与想象力”。也就是说,所谓局内人与传统的天然联系,以及局外人与传统的“断裂”实际上只不过是一种以往的想象而已。实际上,就文化的范围来看,他者是一种理想视角,因为只有在他者的眼中,异域文化才能更全面和彻底地展现,并且在他者与自我的对话基础之上能够更好地理解他者和自身。

海外承德研究使我们能够真正摆脱所谓的华夷之辨,超越汉族中心视角,即认为“先进”的汉文化同化了满蒙藏等其他“落后”族群的观点,从而用一种中心—边缘的比较视角,在广阔的相互关系情境中考察参与清代历史建构的几方之间的互动关系。只有这样,我们才能真正理解清代以来所形成的中国历史特殊性的一面。

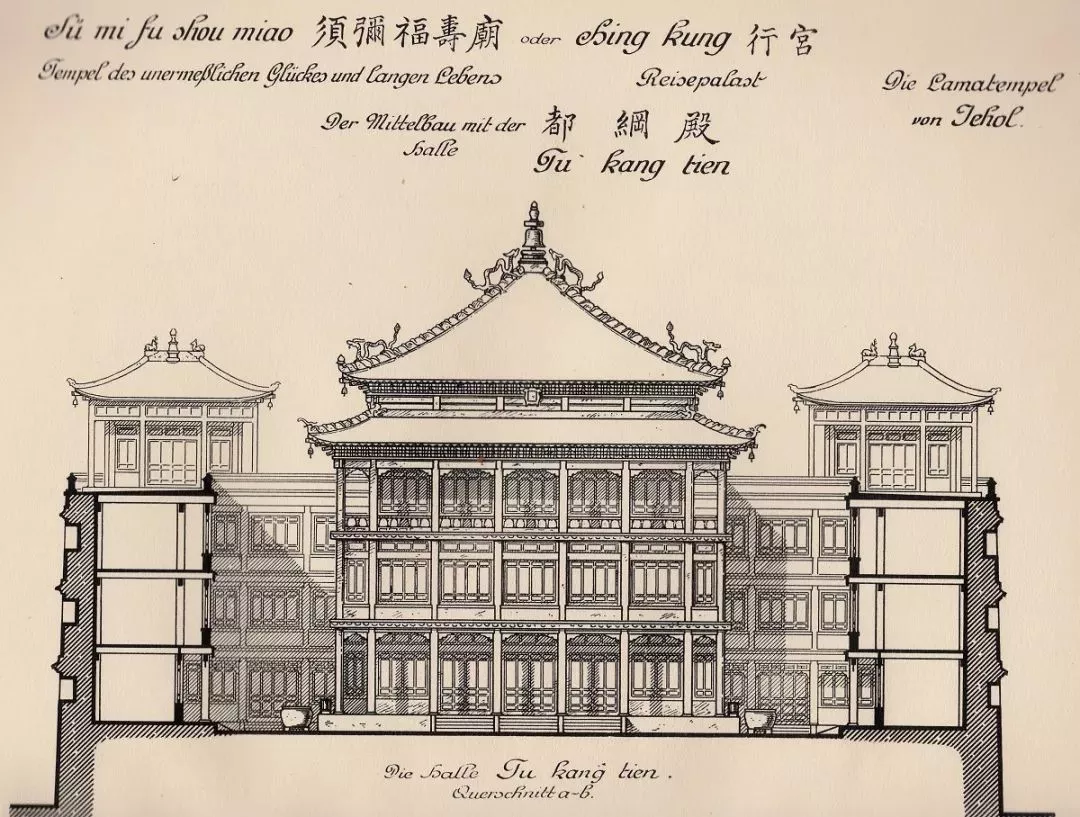

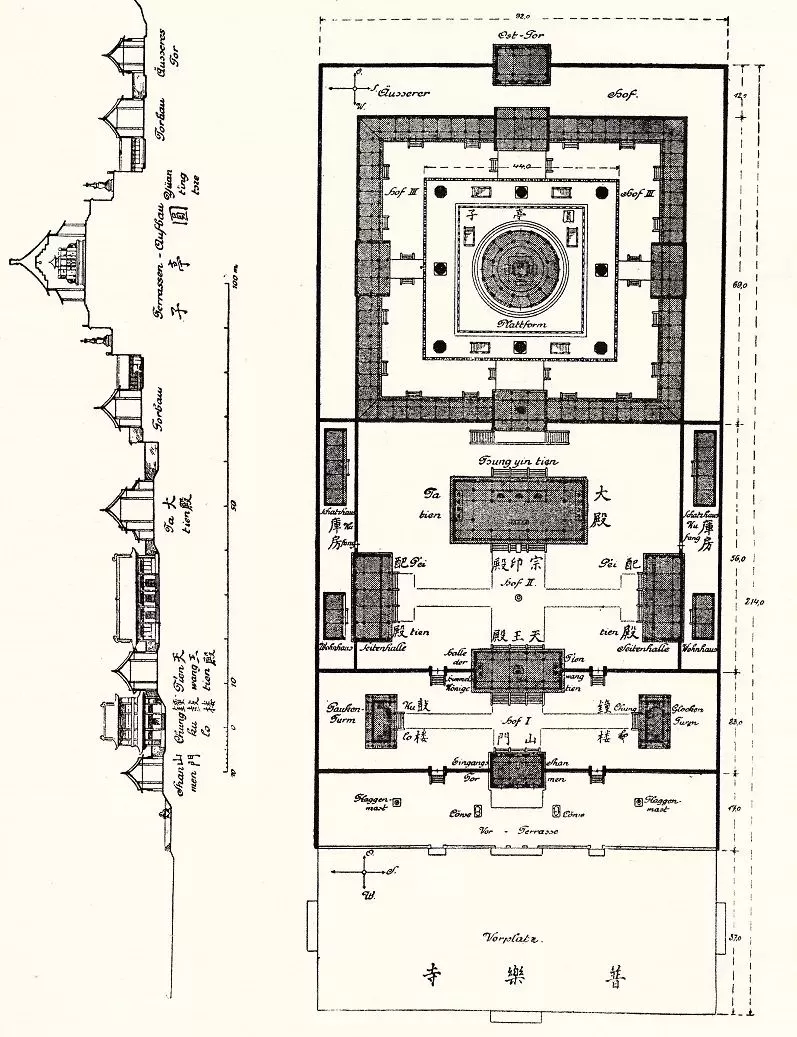

图IV-20/都纲殿建筑测绘图 《中国建筑》

据不完全统计,有关热河(承德)的记述和研究著作,仅日文的就有百余种,其他更是数不胜数。在西方世界,以承德为中心的清史研究的最新成果也不断涌现。早期的传教士、外交人士、探险家、记者纷纷来到承德,他们回去之后写了大量的东西,到目前为止翻译成中文的仅仅是很少的一部分。这些记载固然有一定的时代性、局限性,但无论如何这些有关承德不同时期的描述都是特别珍贵的历史文献。如果说清朝与之前的朝代有什么最大不同的话,可以说,清朝自始至终都与世界保持着联系。而承德在当时的中外关系中扮演着非常重要的角色。正因如此,如果我们不了解世界的大背景,就很难解释清楚很多清代的问题,当然就更不会明白发生在承德的一些历史事件的前因后果了。

本套译丛选择了以往没有翻译的八部重要外文著作。

承德,在清代作为北京之外的第二政治中心,从异域的视角来看待和研究又是怎样的?作为译丛的第一部,我们选编了《海外承德历史读本》,以期以他者的视角对承德历史有一个概览。

德国汉学家福兰阁(Otto Franke,1863—1946)的《热河纪述》(《对直隶省热河地区的描述:中国风土人情的细致考察》),是一部研究承德历史的著作,也描述了作者1890年的热河之行以及1896年他对整个东蒙古地区的实地考察。德国建筑师鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)可以说是最早、且最为全面系统地研究中国建筑的西方学者。在1907年5月至6月的三周时间里,鲍希曼对承德地区的建筑进行了极其细致的考察,拍摄图片图像近240张,绘制了一些建筑测绘图,并且制作、搜集了大量寺庙的碑石拓片。正是由于其在自己有关中国建筑的著作中所使用的照片、测绘图的专业性,使西方世界的读者渐渐以科学的方式来认知中国建筑。《图像与历史:鲍希曼与承德建筑的考察和研究》以鲍希曼的照片和测绘图为主,对照当时其他的一些照片,对鲍希曼的承德建筑研究做了总结。

1933年日本侵占承德后,承德成为伪“满洲国”的一部分。之后东京大学教授、日本著名建筑史学者关野贞(1868—1935)率考察团队进入该地区,在关东军、驻“满”使领馆和满铁的支持下,对热河行宫进行了大规模的调查,共拍摄了2000余幅照片。关野贞当时具体负责摄影和资料的搜集,他的助手竹岛卓一(1901—1992)和荒木清三(1884—1933)负责测绘,荒木曾经设计过北京的日本大使馆正门。之后出版了署名为关野贞和竹岛卓一的四卷本《热河》图集。由于作者是研究中国建筑史的著名学者,这部四卷本的图集对1930年代时期的承德建筑进行了非常细致的学术梳理。有些当时还存在的建筑,如清音阁、碧峰寺、珠源寺、罗汉堂等今已无存,所以这些照片更为珍贵。自1936年开始,五十岚牧太(1898—?)用了四年的时间在热河调查古建筑,同时也特别关注藏传佛教艺术,他于1942年出版了《热河古迹与西藏艺术》一书。这本书收录照片279幅,测绘图18幅。本书中的大部分照片由毕业于米泽工业专科学校的高橋正拍摄。

日本有关承德的文献非常丰富,我们委托国际日本文化研究中心的刘建辉教授和宋琦女士为我们编译了包括关野贞、五十岚牧太著作在内的五种图书,从建筑史、艺术史、历史地理、旅行以及图像五个方面全面展示日本对承德的记载和研究。其中既包括日本学者有关承德的比较严肃的学术著作,也有一般性的介绍承德名胜古迹的图书和观光导游书,还有从政治角度宣传日军侵占承德的战争宣传品。这一切都需要我们以一种批判的眼光来对待。翻译这些著作并非目的,我们真正希望看到的是有关承德与清史研究的蓬勃开展。即便是日占时期有关承德一般性的介绍文字,对于今天的研究者了解当时的时代状况,依然是至关重要的历史文献。

图IV-25/镀金銮殿屋顶 《中国建筑艺术与景观》

以往有关海外承德历史著作的翻译,都是分散式进行的,或者是单本的图书,或者收录在其他的丛书之中。此次,北京外国语大学与政协承德市委员会尝试编辑“热河·承德历史文集译丛”,希望以此为契机系统译介迄今依然不为国内学术界所知的海外有关承德/热河的重要历史文献,让世界认识承德,让承德走向世界。第一辑我们将于2018—2019年推出。虽然我们在挑选书稿时力求做到统筹兼顾,但受制于视野和学识的局限,难免会有疏漏之处,尚祈读者不吝指正。

李雪涛

2018年8月北京/承德

导 言

赵 娟

承德的避暑山庄和寺庙建筑建于康乾时期,是中国园林和建筑艺术的杰出代表。瑞典地理学家和探险家斯文·赫定(Sven Hedin,1865—1952)在1932年考察承德,见到普陀宗乘之庙时曾说道:“端庄凝重的规划设计、气宇轩昂的建筑群所体现出来的那份精致优雅,依然历经岁月的沧桑得以流转,这使我们不禁被这个宗教建筑惊呆了,她正从中国最后的辉煌时刻中款款而来。”事实上,这一描述似乎同样适用于整个避暑山庄及其附近的寺庙建筑,甚至也适用于比他更早一些造访这里的那些西方人,契合他们的所见与所感。

帝王行宫和皇家寺庙,对帝王而言是专属和特权,对普通人来说则是禁地。在晚清,能够进入、参观这一地区的外国人,必须是获得帝王恩准的人,也只能参观被允许参观的地方。英国马戛尔尼使华团1793年访问中国之时,乾隆皇帝在此接见了这批远道而来的欧洲人。不过,当时法国达盖尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre,1787—1851)的摄影术还尚未发明出来,因此那个时候带回欧洲的图像还只是各种形式的手绘作品,当然,还有文字的描述。其中对承德避暑山庄描述的几段文字常常被以各种方式引用或转述,成为那个时候欧洲人对中国园林和建筑发挥想象力的重要材料。

图IV-39/新宫喇嘛庙的窗窗檐大约1.7米 《中国建筑陶器》

1839年,摄影术发明了,并且伴随着欧洲的殖民扩张传遍整个世界。正如有学者指出的,“摄影帮助考古学家精确记录殖民地的古迹”,且“服务于科学,为19世纪的意识形态收集信息,提供知识”。从1840年鸦片战争爆发到1911年晚清帝国终结,帝国的大门和深宅大院逐渐向世界敞开,进入新近发明的照相机镜头之中,成为世界观看中国的重要窗口,也开启了中国视觉影像的全球大迁徙。以避暑山庄和喇嘛庙为代表的承德地区的建筑,无疑成为近代西方人观察中国的重要对象。

与其他的园林和寺庙建筑容易进入有所不同,承德的皇家属性使其在晚清帝国终结之前,始终处于对外相对封闭的状态,也一度是几位末日帝王在喧嚣动荡北京城外的安居之所。因此,在早期西方镜头下的中国,如约翰·汤姆逊(John Thomas,1837—1921)和菲利斯·比特(Felice Beato,1832—1909)的广为流传的中国影像之中,鲜有承德避暑山庄和寺庙建筑的建筑影像。

图V-01/普宁寺平面图 《宝塔II》

1900年义和团运动之后,开始有许多西方人怀揣着各种不同目的趋之若鹜地进入承德地区,游览、考察或收藏文物。本书辑录的文献和影像,主要来自德国建筑师、汉学家、艺术史学者和建筑摄影师鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)。1902年,他作为德国东亚驻军成员经印度来到中国,任期两年。在此期间,“中国建筑的结构和形式特征,在艺术性上的尽善尽美,以及与经验感知的纵深融合”,给他留下了深刻的印象,因而让他萌发了“有计划去研究中国建筑的念头”。1904年回国之后,在传教士兼东方学家达尔曼(P. Joseph Dahlmann S. J,1861—1930)和政治家巴赫曼(Karl Bachem,1858—1945)等人的奔走支持下,鲍希曼获得德意志政府资助,赴中国进行建筑考察,其主旨是考察中国的建筑艺术与宗教文化,足迹遍及晚清十八行省中的十四个。

1907年5月15日至6月6日,鲍希曼在承德地区进行建筑考察,主要考察对象是寺庙建筑,尤其是寺庙之中的宝塔。

回国之后,鲍希曼连续出版了六本中国建筑研究的专著,其中包括《中国建筑艺术与宗教文化》三卷本《普陀山》(1911)、《祠堂》(1914)和《宝塔》(1931),《中国建筑艺术与景观》(1923),《中国建筑》(两卷本)(1925)和《中国建筑陶器》。1912年和1926年分别在德国的柏林普鲁士皇家工艺博物馆和法兰克福中国学社举办了“中国建筑”的专题展览,1931年完成了一部题为《中国》的纪录片底稿,发表中国文化和建筑相关的论文100余篇。先后在柏林工业大学建筑系、洪堡大学艺术史系和汉堡大学汉学系担任中国建筑的教席。

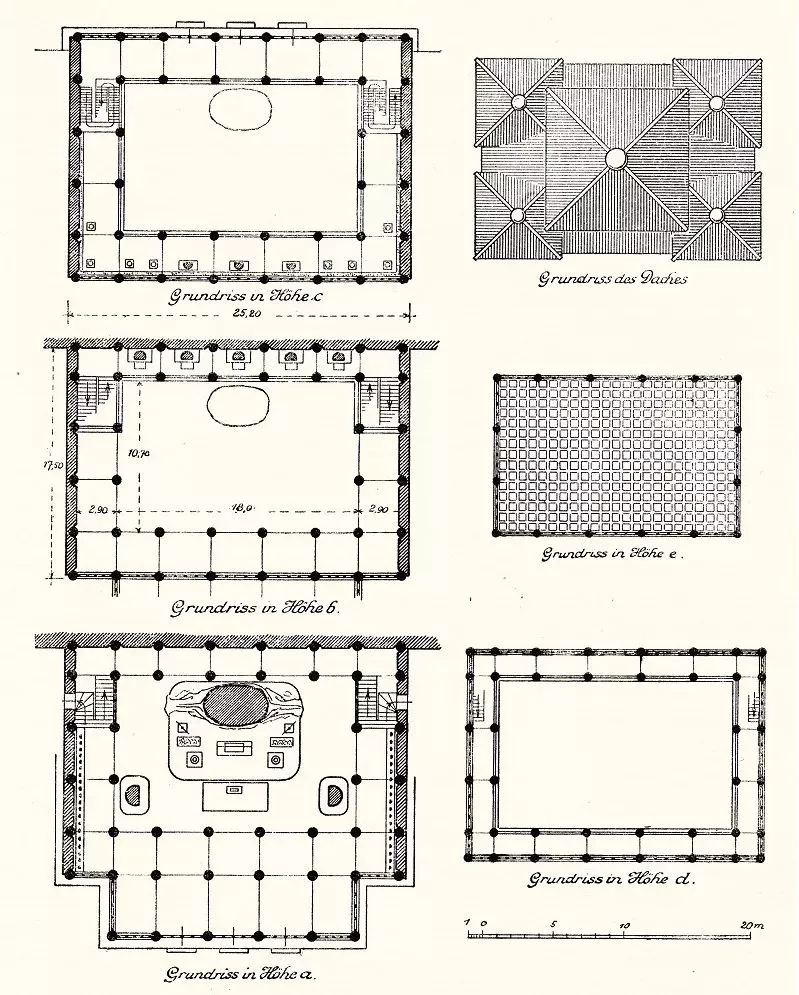

图V-05/普宁寺大佛殿建筑测绘图1 《中国建筑》

尽管鲍希曼对承德地区的考察时间并不长,也未曾出版承德地区建筑研究的专著,但纵观鲍希曼长达半个世纪的中国建筑研究,承德地区的寺庙建筑和宝塔占据着重要地位。在《中国建筑艺术与景观》、《中国建筑》(两卷本)、《中国建筑陶器》、《中国建筑艺术与宗教文化·宝塔》(1931,后皆称为《宝塔Ⅰ》)之中,讨论了大量承德地区的建筑案例,涉及的建筑影像近百幅。在2016年由魏汉茂(Hartmut Walravens)整理出版的《宝塔Ⅱ》之中,承德地区的寺庙和宝塔建筑则成为一些章节的核心。此外,在1942年战时东方学会议上发表的《少数民族统治时期北方中国的宝塔》一文之中,承德地区的诸宝塔亦作为典型案例得到讨论。

图V-06/普宁寺大佛殿建筑测绘图2 《中国建筑》

1912年6月4日至7月20日,在德意志皇家工艺博物馆的前厅,以“中国建筑”为主题举办了特展,1926年10月24日至11月11日,在法兰克福艺术协会再次举办了题为《中国建筑艺术》的展览。在这两次展览之中,承德地区的建筑都有专门的展示:1912年“展厅Ⅲ”展示了“热河喇嘛庙”,“展厅Ⅳ”展示了5张“热河水彩绘制的琉璃塔”(图1);1926年“展厅Ⅱ”展示的内容也为承德专门开辟了展览空间“热河”(图2)。

图1/1912年普鲁士皇家工艺美术馆中国建筑展览展厅平面布局图

图2/1926年法兰克福中国学社中国建筑展展厅平面布局图

本书择取了鲍希曼对承德地区建筑的文献记录和图像,同时将他的观察和记录置入横向或纵向的比较之中,试图呈现以鲍希曼为主的来自异域的视觉面面观。这里需要指出的是,鲍希曼首先是一位建筑师,他对中国建筑艺术考察和研究的要旨在于建筑艺术与中国文化的关系,而他的照片采集也从属于这一主旨。与其他探险家、民族志学者、收藏家、博物学家、汉学家和摄影爱好者的观察和视觉呈现有所不同,而这种不同,从对同一建筑的拍摄方式上可以略窥一二。因而,本书也会对20世纪上半叶的其他西方人的相关照片辑录进行对比和补充,如德国公使馆驻华公使穆默(Alfonsvon Mumm,1859—1924)的《中国图像日志》、法国公使馆工作人员拉里贝(Firmin Laribe,1855—1942)的《中国》、文物收藏者弗里德里希·贝尔契斯基(Friedrich Perzynski,1877—1965)的《论中国诸神:我在中国的旅行》、德国东方学者莱辛(Ferdinand Lessing,1882—1961)的《蒙古人:牧者、信徒和魔鬼》等。此外,鲍希曼本人的著作之中引用的照片,例如德国动物学家魏格尔德(Max Hugo Weigold,1886—1973)和探险家瓦尔特(Walther Stoetzner,1882—1965)、日本学者关野贞(Sekino Tadashi,1868—1935)等人的图片,亦被本书部分收录。日本曾在伪“满洲国”时期拍摄出版的《亚细亚大观》,有《须弥福寿庙》和《普陀宗乘之庙》两辑,其中的照片被本书收入,然而日本学者关野贞等人对承德地区建筑的考察和专著,因为被本丛书编者纳入专门的翻译和出版计划之中,故暂未收录,但是为了使建筑对象的呈现更加完整,《宝塔Ⅱ》中引用的关野贞的照片也会部分辑录。

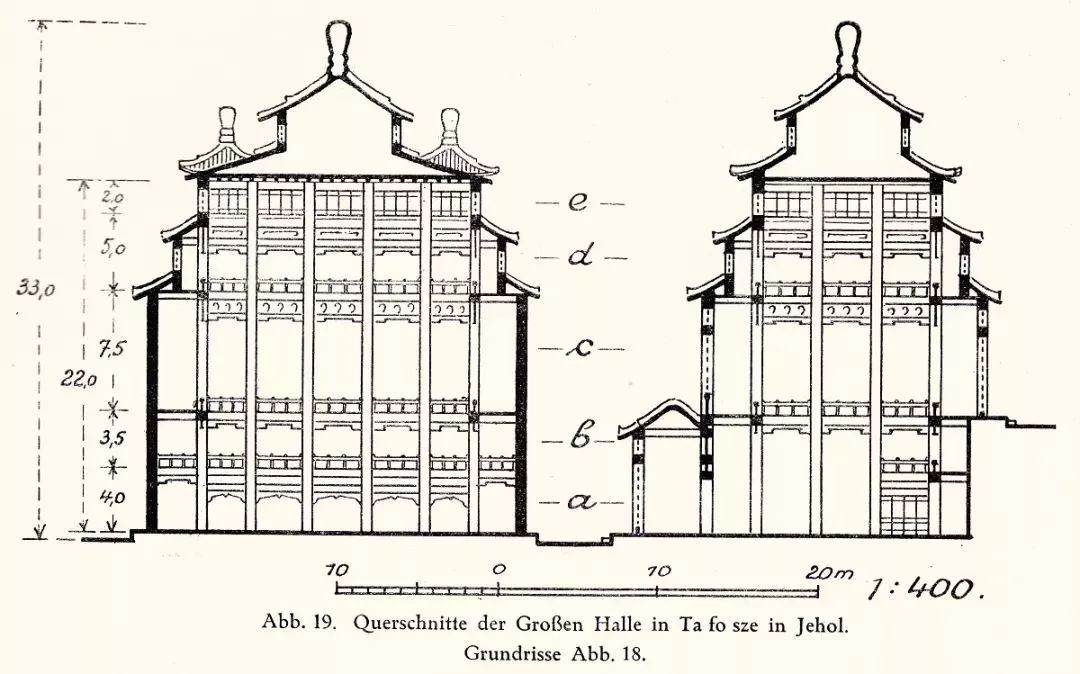

图VI-04/承德夏宫普乐寺的平面图和剖面图 《中国建筑》

本书辑录的内容,主要包括鲍希曼从北京往返承德的途中见闻,承德避暑山庄和外八庙的整体布局,《宝塔Ⅰ》中“琉璃塔”这一章节,讨论了避暑山庄永庥寺琉璃塔和“外八庙”之须弥福寿庙琉璃塔,分别将作为本书第三、第四部分,接下来的几个章节分别是普宁寺、普乐寺、普陀宗乘之庙,其中安远庙(伊犁庙)的文献和图片数量不多,因此将《中国建筑》中伊犁庙的测绘图放置到“普乐寺”这一章节中关于安远庙的相关文字之后。接下来就是《宝塔Ⅱ》中第一部分天宁寺宝塔中涉及的三座承德地区的塔例,专门列为一个章节。而《中国建筑陶器》一书所涉及的承德地区宝塔的构件则分列到所属各个寺庙的章节之中。

图VI-14(左)/普乐寺喇嘛塔 《中国建筑艺术与景观》

图VI-15(右)/普乐寺喇嘛塔 《中国建筑陶器》

此外,本书附录译自鲍希曼在1942年东方学会议上的一篇文章《少数民族统治时期北方中国的宝塔》,之所以附录于此,一方面是因为该文中涉及承德地区的塔例,另一方面则是因为其探讨的两种宝塔类型,即“天宁寺宝塔”和“喇嘛塔”,对于理解承德地区寺庙和宝塔的整体风貌具有重要意义。此外,《宝塔Ⅱ》中的两个章节—“天宁寺宝塔”和“喇嘛塔”—分别将承德地区的塔例列为专门的讨论对象,可视为相互呼应。

编译此书的目的,首先是希望能够提供一些确切的历史知识和文献材料。其次,如果能够引发一些思考,那将会让编者、译者和研究者感到高兴。借此向这位已故近70年的德国学者表示尊敬和感激之意。

目录

001 / Ⅰ在北京与承德之间

014 / Ⅱ避暑山庄和喇嘛庙的整体布局

026 / Ⅲ避暑山庄与永庥寺琉璃塔

041 / Ⅳ须弥福寿庙(行宫)

067 / Ⅴ普宁寺(大佛寺)

085 / Ⅵ普乐寺

111 / Ⅶ普陀宗乘之庙(布达拉)

142 / Ⅷ承德地区的天宁寺塔

146 / 附录:《少数民族统治时期北方中国的宝塔》

174 / 主要参考文献

176 / 后记

178 / 索引

赵娟,复旦大学中文系文艺学美学专业博士,现任职于北京体育大学人文学院。2009-2010年获德国柏林自由大学与复旦大学校际合作奖学金,在柏林自由大学艺术史专业交换学习。2012-2018年在中央美术学院博士后流动站从事艺术理论和美术史的研究工作,研究课题为“德国建筑师、汉学家、艺术史学者鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873-1949)与‘前营造学社时期’西方中国传统建筑研究”。2013年4-6月,获德国德意志学术交流中心(DAAD)访问奖学金在汉堡大学研究访问。在《文艺研究》《周易研究》《艺术设计研究》《马克思主义美学研究》《华文文学》等学术刊物上发表论文、译文20余篇,合译有《艺术诸定义》(南京大学出版社,2014年)。

热河·承德历史文集译丛

赵 娟 编译

社会科学文献出版社

2019年2月

ISBN 9787520142779

定价 79.00元

Hash:64f13453e5a0114cacb1717fd47c9fbed006eb96

声明:此文由 美术遗产 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com