秦皇古道 千年留痕沧桑路

《井陉关》

----谭嗣同

平生慷慨悲歌士,

今日驱车燕赵间。

无限苍茫怀古意,

题诗独上井陉关。

走过昔日井陉关,谭嗣同的诗正描述了我们来访者的感念。

井陉关是古代三省通衢的关隘,位于井陉县城微水东十里许,古名白皮关。井陉古道曾是秦始皇出行天下最重要的驰道,故有秦皇古道之称。古道关山环立,地势险要,为晋陕通京之要道,历代河北战事,“太行为控扼之要,井陉又当出入之冲”。从秦汉到明清,发生在井陉关的战争就达17次。其中最著名的就是公元前204年,楚汉战争中韩信率部东下井陉击赵的“背水之战”,是中国历史上以少胜多、置之死地而后生的光辉战例,其主战场就在此地。公元756年,唐大将郭子仪与李光弼,在此剪灭叛将史思明。1900年清末庚子之役,清将刘光才驻扎白石岭,在此抗击法寇,所筑营垒长墙至今犹在。井陉关,将秦皇驰道、明清古驿背水战场、拒夷故地集于一址,具有极其重要的史料价值。历经两千年风雨沧桑与战争洗礼,而今烽烟早息,关隘尚存。

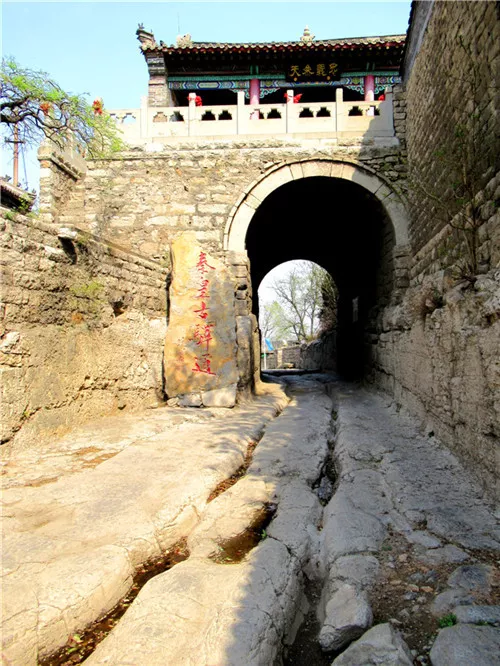

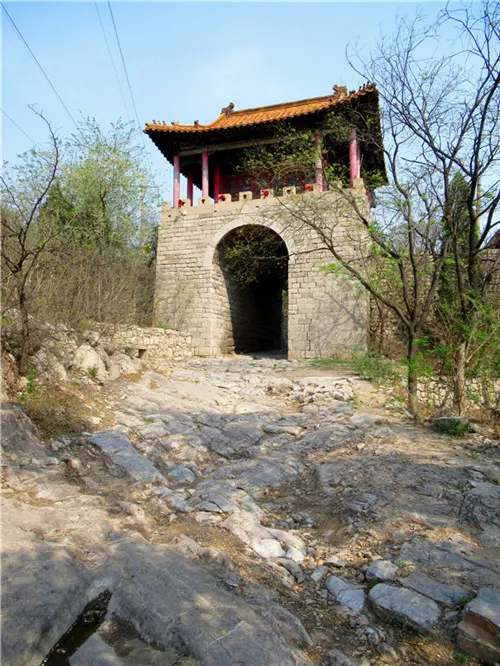

迎面第一眼就看到了白皮关门楼,两边立有“秦皇古道”与“背水战场”的碑石,还有“井陉古驿道”石刻。

公元前222年秦始皇统一中国后的第二年,便开始修筑以咸阳为中心通往全国各地的弛道,弛道是中国历史上最早的“国道”。当时共修建了六条,井陉古驿道可能就是当时第三条驰道“东方道”主干线上的重要一段。

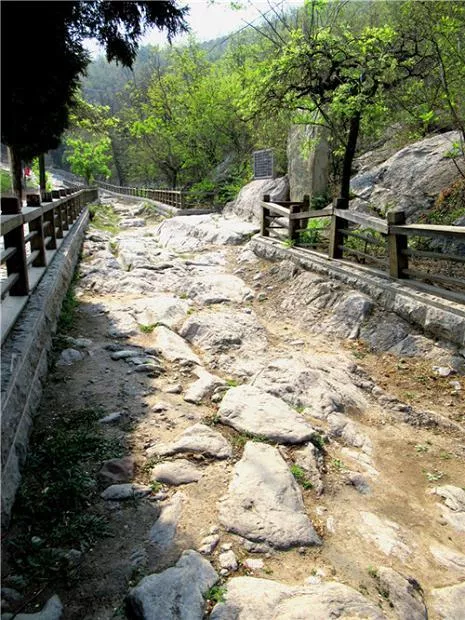

顺着碎石铺就的古道一路上行,古时道路之崎岖不平可以想见。过了白马庙路面改为方石路,走到白石岭标志处再往上前行,道旁有座白色盘龙石雕护栏的小石桥,通往三间石砌屋子,正中门楣上凹嵌长方石刻有“立鄙守路”四字,桥两侧是饮马池。据考证,这是清嘉庆年间供官员休息、补充给养、传送官文函件的场所,迄今已有200多年,与秦皇古道相比显得非常年轻,但它却是中国现存最早的一座古驿站,被视为邮驿史上的“活化石”,全国仅存两处。秦始皇在修筑弛道时,十里设亭,三十里设驿,由此推断,这个场地的前身很有可能是秦皇古道上的古驿站,但现在已无从考证。

路边平缓处有一石坪,石刻注释此为“秦始皇歇灵台”,即当年秦始皇灵车经过时停车晾尸的地方。公元前210年,秦始皇最后一次东巡,病死沙丘(今河北广宗县以北),死时才50岁。车载其尸,经井陉古道绕道北上返回咸阳。

“秦王扫六合,虎视何雄哉!”千古一帝秦始皇,一生叱咤风云,何等英雄霸气。不料,生前风驰电掣的秦皇古道,竟然也是他遗恨千古的冥冥西归路,秦王朝的一代伟业就在这井陉古道中悄悄地终结。

在东天门关城前的护栏内,秦皇古道显现了两道深深的车辙,一直穿过城门,蜿蜒上行,简直就是现代铁路。这条自古燕赵通秦晋的交通要隘,据《史记.淮阴侯列传》记载“今车不得方轨,骑不得成列”。经考证比罗马古道还要早上1300年,真是罕见的时光留痕。眼前这一段仅存2000米的井陉古道之所以能完好保存,得益于石太铁路、石太公路修建时,避开了井陉驿路最为险峻的白石岭地段,从此东天门一带便彻底荒寂冷落,人迹罕至。再加上车辙深嵌在巨大坚硬的岩石上,抵挡住了日月风雨的无情冲刷,历史遗迹才得以幸存。

公元前204年,楚汉战争中韩信率部东下井陉击赵的“背水之战”,是中国历史上以少胜多、置之死地而后生的光辉战例,其主战场就在此地。

东天门下一条条巨大的青石驿道中,嵌着近尺深的车辙,我被深深震撼了。透过时光帷幕,古道上人声四起,马蹄阵阵,滚滚车轮在燕赵大地上绵延千万里……。多少号声如雷征战厮杀,多少商贾旅人络绎艰行,又有多少文人墨客在此怀古吁嗟。恍然间,时空穿越。

俱往矣,刀光剑影如万千雷霆滚滚而来又呼啸而去,今日古道已成为遥远的回望。唯有道上的车辙,如历史镌刻在燕赵大地的伤痕,依旧深嵌在井陉的山岭荒野之中,默默传递一曲无声胜有声的时代悲歌。路旁许多石刻,道不尽后人对历史的凭吊。

寂寥的东天门下,且望古道,且思今古。

Hash:7c6109b3242a502764a7281e4da8823f4b377323

声明:此文由 远方有约 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

纵横古驿道挖掘古驿道文化,传承古驿道文化

2018年即将接近尾声!回顾今年的南粤古驿道定向大赛中,我们除了可以看到赛事越办越好外,也可以看到传统文化正在通过不同的方式被盘活。在南粤古驿道湛江徐闻站和广州从化站,文体广播记者谢亮和夏文嘉分别采访了南粤古驿道音乐总监方小聪、南粤古驿道视觉总监张强以及潮州音乐的代表人物王培瑜,谈谈南粤古驿道传播传统文化的见解。下面,古道君转载了12月6日播出的《纵横古驿道——2018南粤古驿道定向大

-

茶马古道景点 茶马古道在哪里?茶马古道旅游

茶马古道景点 茶马古道在哪里?茶马古道旅游 【五一旅游茶马古道景点推荐】 茶马古道的历史意义茶马古道在哪里?茶马古道旅游西双版纳茶马古道景区属于哪里香格里拉十大著名景点茶马古道之十二栏杆开放时间是什么西双版纳必去的景点

-

京西古道风景区 京西古道怎么样京西古道好玩吗

京西古道风景区 京西古道怎么样京西古道好玩吗 京西古道的景区介绍京西古道怎么样京西古道好玩吗京西古道自驾线路京西古道景区有哪些-门票价格京西古道是那条道都有哪些景观北京京西古道在哪个位置2018京西古道自贡灯会时间+门票+亮点京西古道风景区可以现场买票吗现在

-

京西古道自然风景区 京西古道怎么样京西古道好玩吗

京西古道自然风景区 京西古道怎么样京西古道好玩吗 京西古道自然风景区怎么样京西古道怎么样京西古道好玩吗京西古道自驾线路京西古道景区有哪些-门票价格京西古道的景区介绍想问北京门头沟京西古道怎么样?2018京西古道自贡灯会时间+门票+亮点京西古道风景区可以现场买票吗现在

-

古现街道景点 古文化街道

古现街道景点 古文化街道 1. 古文化街道2. 古文化街概况3. 古城区文化街道4. 古城街道办事处电话5. 古文化街百科6. 古文化街区7. 古文化街地理位置8. 古文化街属于哪个街道9. 古文化街历史文化与发展

-

古现街道景点 - 古城的街道

古现街道景点 - 古城的街道 1. 古城的街道2. 古城的街道走一走3. 古城的街道图片4. 古城的街道又叫什么5. 古城的街道蜿蜒曲折6. 古城的街道怎么画7. 古城的街道 名字都叫什么8. 古城的街道怎么形容9. 古城的街道真美写一段话

-

秦蜀古道旅游 古蜀道景区

秦蜀古道旅游 古蜀道景区 1. 古蜀道景区2. 蜀道风景区3. 古蜀道在哪里4. 古蜀道旅游5. 古蜀道有几条6. 秦蜀古道在哪里7. 蜀道图片 古栈道8. 蜀道旅游景点9. 古蜀道遗址10. 蜀道景区旅游线路11. 古蜀道旅游攻略

-

唐蕃古道景点 唐蕃古道游记

唐蕃古道景点 唐蕃古道游记 1. 唐蕃古道游记2. 唐蕃古道自驾游攻略3. 唐蕃古道历史4. 唐蕃古道的路线5. 唐蕃古道的故事6. 唐蕃古道路线图7. 唐蕃古道骑行游记8. 唐蕃古道文化9. 唐蕃古道简介

-

梅岭古道景点 梅关古道旅游

梅岭古道景点 梅关古道旅游 1. 梅关古道旅游2. 梅岭古道在哪3. 梅岭古道 梅关古道4. 梅关古道景点5. 梅岭古驿道风景区6. 梅岭古道景点图片7. 梅岭 景点8. 梅岭古镇景点9. 梅岭古道景点简介

-

泰顺古道有多美|交溪岭古道篇

交溪岭古道,起于泰顺县仕阳镇溪东村,止于仕阳镇白岩居委会交溪自然村。系元明古道,全长约30千米,宽1.3米,呈东北至西南走向,路面早期用不规则块石建造。路边生长着红豆杉、枫香、马尾松等百年以上的参天大树,苍劲有力,树冠硕大,令人称奇。交溪岭古道曾被喻为泰顺的南大门,在没通公路之前,是泰顺东南面民众通往福建省福安县城的必经之路,沿途要经过溪东、龟垟、垟望、董庄、章荣、后章岗、龟湖等十

-

浙江12条绝美古道共抒古道情

古道情长,远去的歌声清脆悠扬,弥散着茶草清香,思绪在林间回荡,悠悠古道诉说着古与今。别样的风景也需别样的视觉……绍兴新昌·天姥古道天姥古道是一条著名的古驿道,从新昌越天姥山入天台,为南朝永嘉太守谢灵运率人开拓而成,故称“谢公道”。清代时成为绍兴至台州的官路。山不在高,有仙则名,斯人已去,遗风犹存。古道上的刘门坞村,村临惆怅溪,旧建有阮公坛、迎仙阁、刘阮庙…可惜仅存传说。

-

茶马古道在哪里茶马古道旅游

说起普洱茶,大家都会相当普洱茶的发源地云南,在云南有一个十分出名的地方,称为茶马古道,这里对云南的经济有很大的帮助,在很久以前几乎所有的普洱茶都是经过这个地方运出的,也正因为如此云南的百姓都相当喜欢品茶,而今天大家就和我一起重走云南的茶马古道吧!建筑内部设置的茶马古道博物馆是以茶马古道文化、束河当地风俗和普洱茶文化为主题的专题博物馆。

-

土城古镇街道图 古镇街道图片

土城古镇街道图 古镇街道图片 1. 古镇街道图片2. 古镇街区图片3. 古镇 街道4. 古镇街道图片夜景5. 古镇街景图片6. 古镇街道图片大全7. 古镇镇图片8. 古镇老街图片9. 古镇街道图片竖屏10. 古镇街道图片高清

-

徽杭古道景点 - 徽杭古道游览图

徽杭古道景点 - 徽杭古道游览图 1. 徽杭古道游览图2. 徽杭古道景区导览图3. 徽杭古道景区图片4. 徽杭古道导览图5. 徽杭古道旅游攻略6. 徽杭古道游记7. 徽杭古道游览图高清8. 徽杭古道游玩攻略

-

湖南古道旅游攻略 湖南古驿道

湖南古道旅游攻略 湖南古驿道 1. 湖南古驿道2. 南岳古驿道3. 湖南古驿道地图4. 清代湖南驿道地图5. 湖南古驿道示意图6. 什么叫古驿道7. 湖北古驿道8. 湘桂古驿道

-

唐蕃古道(唐蕃古道是哪条路线)

唐蕃古道(唐蕃古道是哪条路线) “唐蕃古道”指的是哪条路线?古代人们修建了很多古道,“唐蕃古道”是通向哪里的道路?寻迹穿越千年的唐蕃古道,一条风光大美却很少人知道的进藏线路唐蕃古道有什么重要的意义?

-

珠玑古巷梅关古道景区交通路线 梅关古道景区电话

珠玑古巷梅关古道景区交通路线 梅关古道景区电话 1. 梅关古道景区电话2. 梅关古道门票多少钱3. 梅关古道景区电话多少4. 梅关古道开放时间5. 梅关古驿道风景区6. 梅关古道旅游攻略7. 梅关古道多少公里8. 梅关古道住宿9. 梅关古道地址10. 梅关古道景区电话号码

-

黄南古道景点 南黄古道要门票吗

黄南古道景点 南黄古道要门票吗 1. 南黄古道要门票吗2. 南黄古道一日游攻略3. 南黄古道什么时候去好4. 南黄古道全程几小时5. 黄南古道游玩攻略

-