一本家谱揭开建文帝下落之谜,一宗620年的历史悬疑或将破解

一本家谱揭开建文帝下落之谜,一宗620年的历史悬疑或将破解

一本家谱,揭开了为时620年的历史谜案;一个湖南湘潭的学者,寻找到了失踪的建文皇帝的影踪。

大明洪武25年,明太祖朱元璋的长子朱标去世,朱元璋立朱标的次子、年仅15岁的朱允炆为皇太孙,成为大明王朝储君。在朱允炆之前,朱标还有过一个名叫朱雄英的儿子,可惜很早就亡故了,所以朱允炆也是朱元璋实质意义上的嫡长孙。朱元璋对这个皇太孙非常器重,很早就让朱允炆临朝听政,并将其带在身边亲自调教。洪武31年,朱元璋驾崩后,21岁的朱允炆继承大统,改元建文,史称建文皇帝。

后来,朱允炆的四叔燕王朱棣发起了靖难之役,并于公元1402年7月13日(建文4年)攻陷南京。城破以后,建文帝朱允炆的下落就从此成谜。因为在非常讲求“长幼嫡庶”的封建王朝,燕王朱棣对侄子皇位的替代缺乏合法性支持,只要朱允炆的下落一日不能尘埃落定,则天下随时都可能有人打着“奉正朔”的旗号反对甚至颠覆自己的统治地位。所以,朱允炆的生死存亡就成了永乐皇帝朱棣的一桩心头大患。

史传,永乐皇帝明里曾经委派心腹大臣,以人口普查的名义在全国范围内进行了四次规模浩大的查访行动,暗地里也动用了明王朝的皇家秘密武装锦衣卫四处搜寻,但终都无果。

关于朱允炆的下落,世间一直流传几种猜测。第一种是自焚说。认为城破之日,朱允炆为保持一国之君的尊严,在皇城起火之际自焚身亡。第二种,移花接木说。城破之时,有一名侍卫愿意代皇帝而死,于是这名换上了帝王服饰后自杀身亡,然后毁掉面容,而建文皇帝则趁乱逃出了南京城。第三种,出家说。传说朱元璋早先就预料到终有一日建文帝皇位难保,在去世之前就秘密留下一口箱子,命朱允炆在危急之刻打开。南京城被攻陷的时候,朱允炆打开箱子,发现了里面有僧人的度牒、服饰,于是领悟了祖父的意思,当即剃发,换上僧人服饰掏出皇宫,从此云游四海。第四种,漂洋说。传说朱允炆在身边的忠心侍卫保护下,前往沿海,搭乘远洋商船前往南洋某国。关于此说也令永乐帝颇为猜疑,史传大名鼎鼎的郑和下西洋,其核心而秘密的任务就是寻找朱允炆。

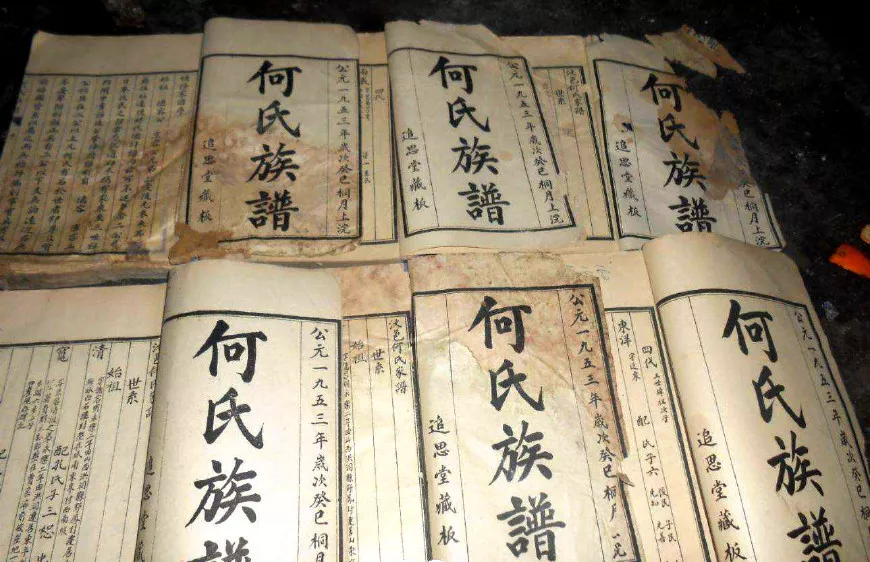

而最近,一个名叫何歌劲的湖南省湘潭市锦石乡学者,通过十年的考证和研究,用改姓说揭开了这名大明第二代皇帝的下落之谜。何歌劲在研究中发现,在修订于民国18年(公元1929年)的湖南湘潭锦石乡何氏族谱中,何氏的始祖名字叫何必华,这个人很有可能就是当年在靖难之役中为躲避皇叔朱棣的追杀而隐姓埋名的建文帝朱允炆。

主要的证据有:其一,何必华生育了两个儿子,一个叫何纹渊,一个叫何纹海,而朱家到这一代的排字应该是“文”字辈,加上“纟”其目的就是为了既保留宗派排行,又便于隐藏,更何况在这本族谱中就有为躲避血难的字眼;其二,朱元璋的开国大将中有一个叫何福的将军,本来是安徽凤阳人,是朱元璋的老乡,在永乐二年,也就是靖难之役之后,从安徽移居到了湖南湘潭,而湖南省湘潭县的县志上也明确记载,同年与何福移籍湖南湘潭的还有两位大将,这三人很有可能就是当年护送朱允炆逃离南京的人,而朱允炆也在这个时候随了何福的姓氏,而改名换姓叫何必华;其四,何福的家族在其后直至明中晚期的150多年时间里,一直保留着“长子留守,其他子孙外迁”的传统,推测极有可能就是为了缩小家族规模,不引起朝廷注意;其五,在何必华的妻子,也就是湘潭银堂的何氏族谱中,在关于何必华的岳父何惠的子嗣项目里,何惠的一个女儿标注着“适朱”的字眼,意思就是嫁给了姓朱的人;等等。

何歌劲经过严密论证,反复查考,得出了何必华就是建文帝朱允炆的结论,并将自己的研究成果撰写为《建文帝的下落之谜》的书,著名民俗专家毛佩琦为这部书作了序。

(原创作品,图片来自网络,侵权必删)

Hash:97201929327239f1ba128accd775a057592b36e9

声明:此文由 观点与视角 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

南京历史文化景点 历史文化名城之南京有哪些历史遗迹

南京历史文化景点 历史文化名城之南京有哪些历史遗迹 详细介绍下南京的历史文化景点历史文化名城之南京有哪些历史遗迹南京有哪些名胜古迹南京哪些旅游景点南京有哪些名景点

-

厦门的历史遗址有哪些?历史遗址的历史渊源有

厦门的历史遗址有哪些?历史遗址的历史渊源有 作为中学生如何看待文化遗址新乐文化遗址的介绍青岛开发区的历史遗迹是什么?

-

杭州历旅游历史景点 - 杭州历史名胜古迹

杭州历旅游历史景点 - 杭州历史名胜古迹 1. 杭州历史名胜古迹2. 杭州历史名胜古迹简介3. 杭州历史名胜古迹 意义4. 杭州历史名胜古迹的赞美句话5. 杭州历史名胜古迹图片6. 杭州历史名胜古迹故事7. 杭州历史名胜古迹英文8. 杭州历史名胜古迹介绍9. 杭州市内古迹名胜10. 杭州历史名胜古迹被网红污染

-

广州哪里有历史景点 广州的历史遗迹和历史景点

广州哪里有历史景点 广州的历史遗迹和历史景点 1. 广州的历史遗迹和历史景点2. 广州历史遗迹类景点3. 广州历史遗迹有哪些4. 广州有什么历史古迹景点5. 广州的历史遗迹和历史景点介绍6. 广州的历史遗迹和历史景点有哪些7. 广州历史人文古迹景点8. 广州的历史遗迹和历史景点有关吗9. 广州市的历史古迹10. 广州的历史文化古迹11. 广州的历史名胜古迹

-

广州有什么历史景点介绍 广州的历史遗迹和历史景点

广州有什么历史景点介绍 广州的历史遗迹和历史景点 1. 广州的历史遗迹和历史景点2. 广州有什么历史古迹景点3. 广州市的历史古迹4. 广州的历史遗迹和历史景点有哪些5. 广州的历史遗迹和历史景点介绍6. 广州 历史景点7. 广州的历史遗迹和历史景点图片8. 广州历史人文古迹景点9. 广州历史古迹有哪些

-

福州历史景点 - 福州历史古迹

福州历史景点 - 福州历史古迹 1. 福州历史古迹2. 福州历史古迹游记3. 福州历史古迹介绍4. 福州历史古迹保护调查5. 福州历史古迹的比较好玩的地方6. 福州历史古迹的感悟7. 福州历史古迹胪雷

-

历史游玩景点 旅游历史景点

历史游玩景点 旅游历史景点 1. 旅游历史景点2. 旅游历史景点文案3. 历史性旅游景点4. 旅游历史景点排名5. 旅游历史景点朋友圈配文6. 旅游历史景点介绍7. 历史悠久的旅游景点8. 历史的旅游景点

-

邮轮的历史 邮轮的发展历史

邮轮的历史 邮轮的发展历史 1. 邮轮的历史2. 邮轮的发展历史3. 邮轮的历史发展阶段4. 邮轮的兴起时期5. 我国邮轮业的历程6. 邮轮的历史简介7. 中国邮轮旅游的发展史8. 世界邮轮的早期发展9. 邮轮的前身

-

历史签证资料 签证的历史渊源

历史签证资料 签证的历史渊源 1. 签证的历史渊源2. 申根国家的由来和签证说明3. 签证的概念4. 签证的意义5. 最早的签证6. 最后一张签证是否有历史背景7. 签证的依据8. 签证是谁发明的

-

历史景点有哪些 历史文化景点

历史景点有哪些 历史文化景点 我国有哪些历史文化旅游景点历史文化景点北京历史古迹的景点我国有哪些历史文化遗产,有哪些著名景点?中国历史文化旅游景点有哪些?十大历史旅游景点简介中国十大名胜古迹有哪些中国十大名胜古迹有哪些?

-

悉尼历史景点 悉尼历史景点大全

悉尼历史景点 悉尼历史景点大全 1. 悉尼历史景点大全2. 悉尼的名胜古迹3. 悉尼景点介绍 悉尼旅游景点4. 悉尼历史景点介绍5. 悉尼的景点6. 悉尼主要旅游景点7. 悉尼著名景点8. 悉尼的景点介绍9. 悉尼历史景点图片

-

六堡茶历史:六堡茶从历史中走来

六堡茶历史:六堡茶从历史中走来六堡茶是历史名茶,享誉国内外,因原产于广西梧州市苍梧县六堡镇而得名。我国已故著名茶叶专家庄晚芳教授根据南北朝时期的《桐君录》等史料考证,六堡茶的产制历史可追溯到一千五百多年前。在六堡镇秀丽的山水怀抱中孕育并最终成为著名侨销茶的六堡茶,是自然与人文共同打造的精灵。清康熙三十六年(1697)版《苍梧县志》记载:“茶产多贤乡六堡,味醇隔宿而不变,茶色香味俱佳”。

-