苦难角

苦难角坐落于昆士兰州的北部,距离凯恩斯约110公里,由库克船长命名于1770年,已经成为澳大利亚最受瞩目的旅游景点之一,这里海天一色的天然美景吸引着世界各地游客的到来。

苦难角由华丽的海滩、色彩斑斓的珊瑚、绵延的热带雨林、罕见而又美丽的稀有动植物和大面积的红树林组成,形成了人世间最美丽的碧海连天、沙滩绵延的美景。漫步在绵长的苦难角沙滩上,后方是茂密的树木和高耸的山脉,前方则是海天一色、壮丽无比的海景,而脚下又踏着白沙,看着海浪轻轻地、温柔地,拍打着葱郁的雨林,感觉非常奇妙。来此的游客也被苦难角丰富多样的娱乐活动所吸引,如游泳、骑马、划独木舟、丛林探险、鳄鱼冒险等。

参观苦难角的最佳时间为每年的7月至10月,附近拥有完善的旅游设施和住宿条件,为游客参观旅游提供便利。参观完苦难角,游客可以去距离苦难角19公里的大堡礁参观多姿多彩的海底世界。

Cape Tribulation

必去理由:澳大利亚最受瞩目的旅游景点之一

景点所在大洲: 大洋洲【Oceania】

景点所在国家/地区:澳大利亚[Australia]

景点所在省、州:昆士兰州 [Queensland]

苦难是欺软怕硬的

张蕾实在想不起母亲的模样了。只是依稀记得,那天是山寨的赶场日,母亲揣着家里卖米粉仅剩的100多元钱,清早出了门,天黑了也没回来。8岁的她和7岁的弟弟饿着肚子,一起蜷缩在屋子的角落里。父亲张正学靠在床上,空洞的双眼直勾勾地望向门口:你们的妈妈走了。张正学的青光眼发病一年,花光了家里的所有积蓄,还欠下不少贷款,仍无好转,视神经萎缩至完全失明。这一年中,亲戚朋友早已陆续“消失”。面对双目失明的父亲,年幼懵懂的弟弟,小张蕾流着眼泪说:“爸,我不上学了,我要抚养您和弟弟。”

第二天,小张蕾没去学校,扛着锄头下了地。从此,辛劳、饥寒、困窘、颠沛、流离如影相随,16年来,人生跌宕起伏像是过山车。一边乞讨一边读书张蕾最早生活的家位于贵州省印江土家族苗族自治县杉树乡永靖村一个叫岭上的土家族山寨。许多老人还记得,曾有个小姑娘,用绳子牵着父亲在地里犁田。

当年,年仅8岁的她,就挑起了家庭的“大梁”。天蒙蒙亮,小张蕾就跟着村里的大人,下地犁田上山砍柴,中午回家给父亲、弟弟做饭、洗衣服,下午又去地里,给菜地打药水,个头矮小的她常被药水桶压得佝偻着背。 疲惫、挨饿是小张蕾的常态。为给父亲治病,一家人每顿用一热水瓶盖的米煮稀饭。懂事的她总是用小碗,让父亲和弟弟用大碗吃饭。遇到好心人送点儿什么,她也总留给父亲和弟弟。直到现在,她还是用小碗,也总做同样的梦:一张华丽的餐桌上,有各种美食,一家人尽情享受。这个贫穷的女孩,几乎一无所有,最大的爱好是看书。在干完农活和家务之余,她就把家里的书拿出来看,许多都被翻卷了边。夜里,她总借着柴火的光看书,有几次险些烧了自家的房子。

失明的父亲读懂了女儿的心,会拉二胡的他决定卖唱供子女读书,把张蕾送回了学校。于是,每个节假日,张蕾和弟弟就牵着父亲到印江县城乞讨。与别人不同,这姐弟俩从来不拽人衣角、抱人大腿要钱,一家三口穿着虽旧,却很整洁,父亲端坐中央拉着二胡,姐弟俩各站一边,唱着父亲编的小曲,催人泪下。高大的楼房、琳琅的商店、漂亮的游乐设施让这个小女孩感到格外新鲜和好奇,但在城市浮华的背后,一家三口过着晚上露宿街头、白天沿街乞讨的生活,餐厅里讨来的残羹剩汤就是他们的“美食”。

周日晚上,一家人要连夜赶回家里。走山路只有十来里,由于父亲行动不便,只有绕远路,到家已是凌晨。第二天,姐弟俩仍按时到校上课。哭是最没用的2004年中考,张蕾以优异成绩考入印江民族中学,� �是县里最好的高中。在学校和一些单位的帮助下开始读高中,暂别父亲和弟弟。坚持卖艺乞讨的父亲身体每况愈下,眼疼甚至出血,还患有牙疼、严重的风湿性关节炎。她不许父亲再出去,自己在学校食堂做起了临时工,还利用晚自习之后的时间到夜市帮别人洗碗,靠每天10元钱的收入维系着一家人的基本生活。每次回家,她总是帮家里干完所有的活才回到学校。每次上学,别的同学都是带的大米,而她带来的是红薯、洋芋和很少的米。高中三年,她基本没有吃菜,辣椒是“最好”的下饭菜,常常吃得胃疼,满脸菜色。

每次开学,张蕾都会陷入坚持与放弃的挣扎中。她希望看到父亲以女儿成绩好为豪的笑容,又想学校以某种理由拒绝她,让自己有一个“干脆”的理由辍学,出去挣钱为父亲治病、供弟弟读书。而每次试探时,父亲总是以生命相威胁。深邃,甚至有点儿傲慢,是她留给一些同学的印象。她从未主动透露家里的实情,总是行色匆匆,很少参加同学的会餐,因为“没有能力回请同学”。历经常人无法忍受的苦难,张蕾居然没有掉过一滴泪,“哭是最没有用的!只有咬牙坚持,挺过一天是一天。”

2007年,张蕾顺利考入铜仁学院中文系。学院没有放弃这位贫困生,给她开通了绿色通道免除学费。在她的辅导和鼓励下,弟弟也于2008年顺利考上了贵州职业警官学院。这家人似乎有了熬出头的希望,但张蕾心里却有更深的纠结:弟弟去贵阳了,家里无人照顾父亲,该怎么办?

带着盲父上大学21岁的张蕾作出了一个常人难以想象的决定——带着父亲上大学,一边读书一边打工挣钱。张蕾和父亲租住在铜仁学院老校区后面的城中村里。他们的“家”在二楼,不到8平方米的房间破旧昏暗,月租80元。一张木板床、两张旧桌子、几条塑料凳,以及堆满的瓶瓶罐罐是所有家当。外面晴空万里,屋里却总是一股潮湿发霉的味道。每天清晨上课前,张蕾会从学校宿舍赶来,安排好父亲一天的生活:切好的水果,要吃的药丸。中午和下午放学后,她都必须去给父亲做饭,徒步往返于新老校区之间,行程达十多公里。

请点击输入

请点击输入全家唯一的收入是父亲每月几十元的低保,而他吃药每月至少要两百元。弟弟借的助学贷款,每个月的生活费还没有着落。为了省钱,父女俩每天只吃两顿饭,生活费不到两元,一个月吃不到一斤油,只有过节才能吃到肉。每天买菜都是等市场打烊时去买处理菜或捡丢掉的烂菜。 大学四年,张蕾换了几十个兼职。晚上去夜市洗碗,有时是连续洗几家。如果不小心打破碗,一晚上的工就白打了。每天晚上,她从铜仁城里打完工,常常是深夜两点,一个人走回学校,这是她最害怕的时候。曾有几回,她被几个不怀好意的人跟踪,她就走到医院走道的椅子 上坐着,一直坐到天亮,再回到学校上课。张蕾说,自己总是有一种负疚感,她没能让父亲过上好生活,也没能让弟弟好好读书,每月只能给弟弟寄两三百块钱。

请点击输入

请点击输入她常常避开自己的同学、老师,不想让他们知道自己的真实情况。有一次,还是让她的古代文学课教授看见了。由此,她的事迹,从学院渐渐传到了全国。张蕾不愿意出名,“我不想做苦难的代言人,谁都不要像我才好。”社会活动太多,让她困惑又心烦。照顾病父,养家糊口仍是她的生活重任。毕业后,张蕾留校任档案管理员,每月工资850元,对这个家庭仍然杯水车薪。她的周末依旧忙碌,白天做兼职,夜里摆摊。就连记者采访的这天,她还在县城最大的批发市场里做着小时工。日落时分,她到菜市场转了一圈,拎着豆腐白菜进了家门。 张正学坐在床边,似乎等了很久,听到声音马上站起来,兴奋地伸出手,当握住女儿伸过来的手时,他那变形的眼窝里流淌出无限怜爱及依恋,“又去市场搞卫生了?辛苦不?”“没得事,不辛苦。”说话时,张蕾已经麻利地剥好几瓣柚子瓤,小心喂进父亲的嘴里。

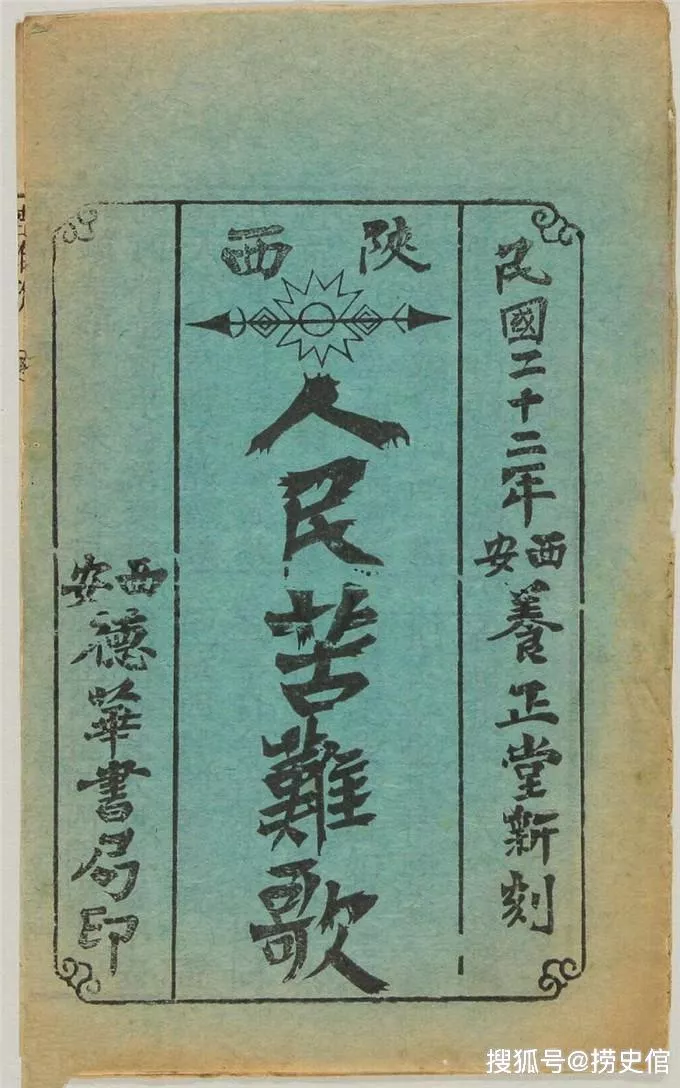

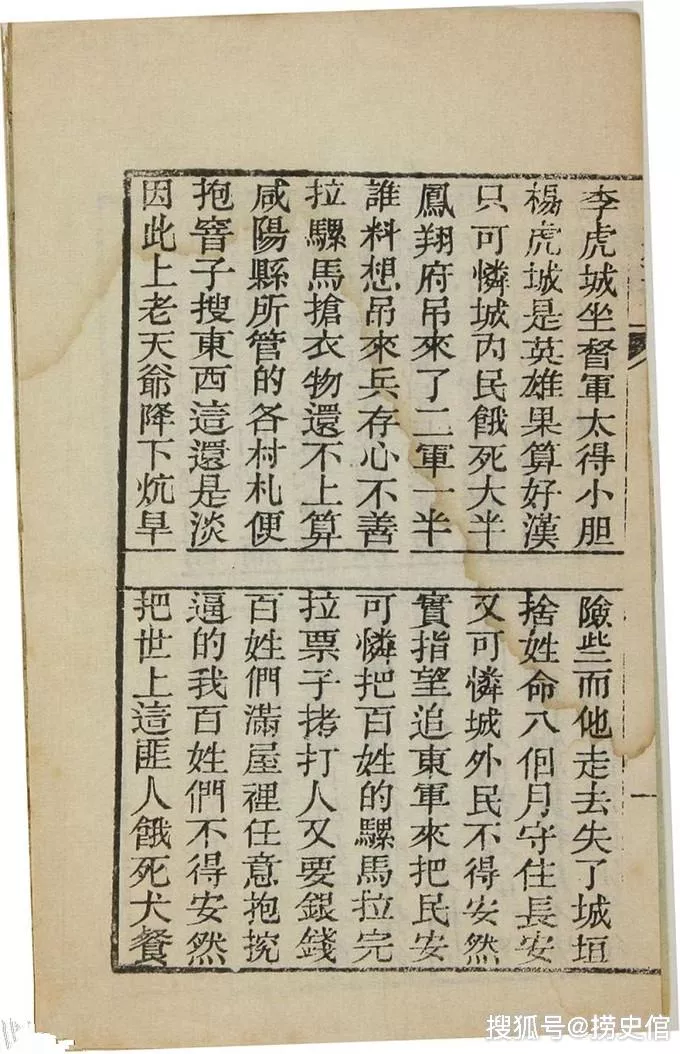

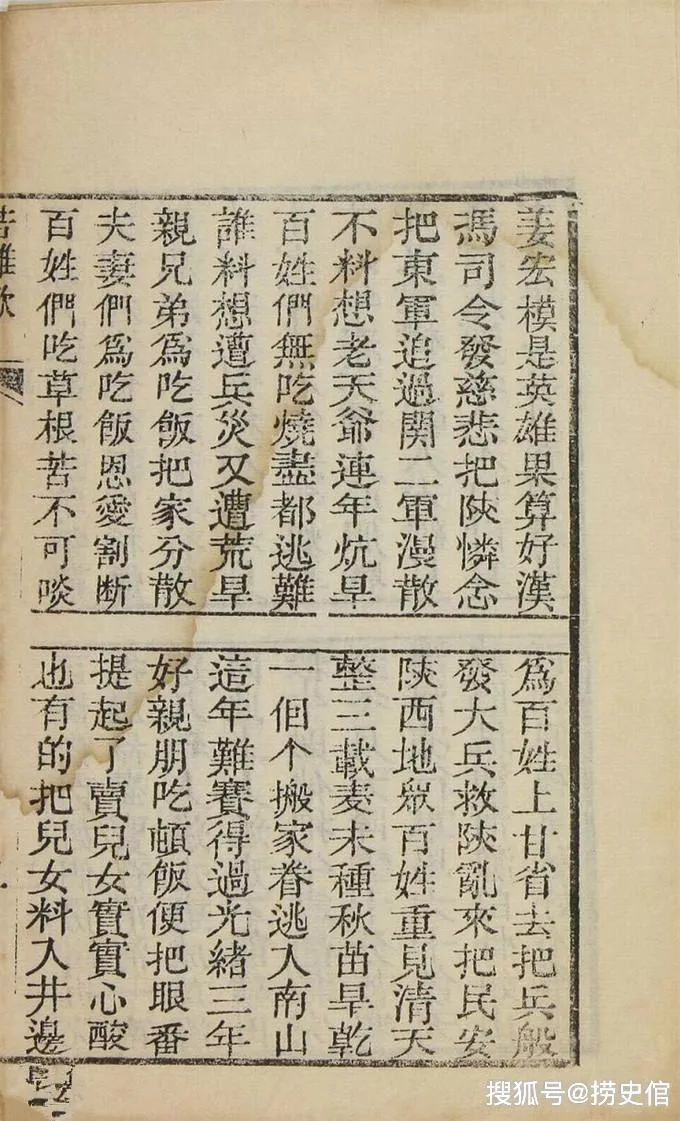

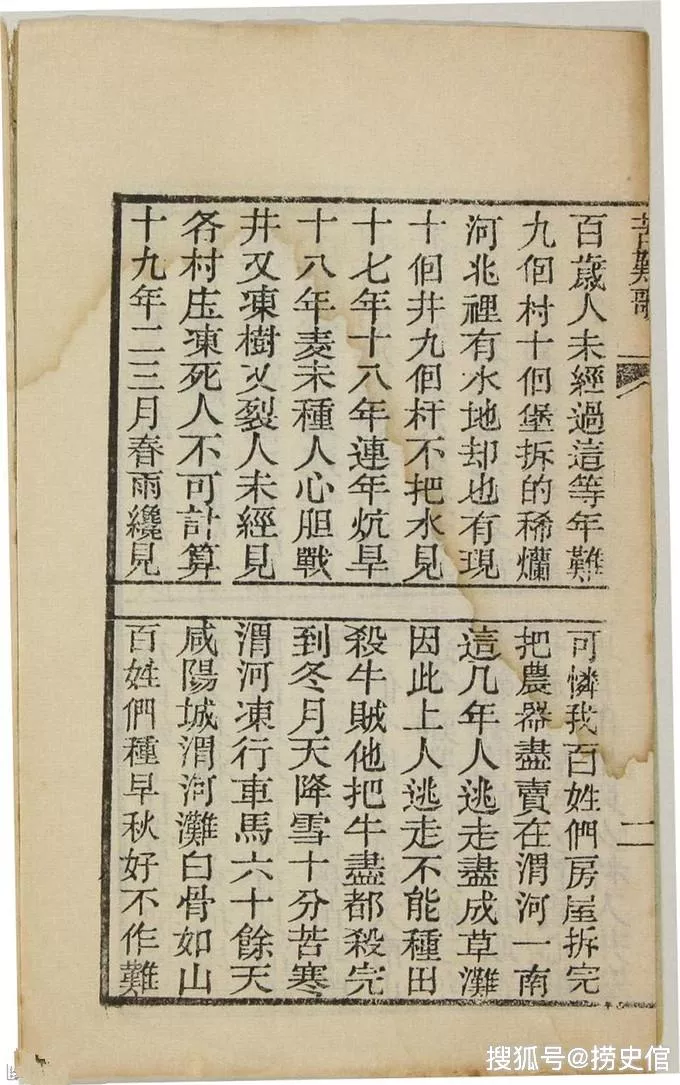

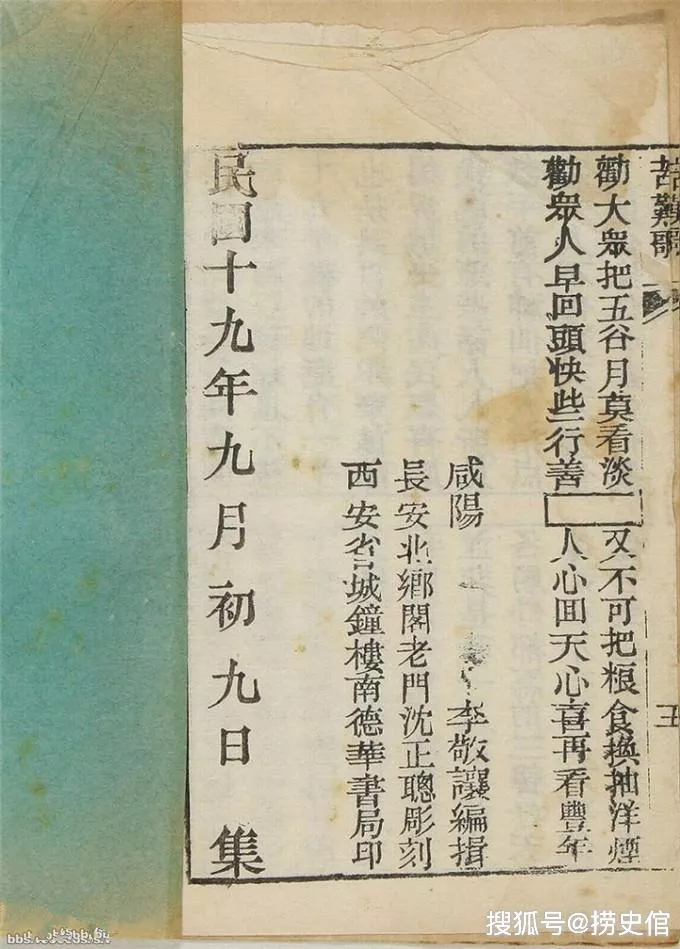

1931年的唱本《陕西人民苦难歌》,天灾人祸让民国百姓苦不堪言

1928年起,自然灾害导致了陕西、河南、甘肃多达数百万人丧生,1930年夏季,飞蝗蔽日,把田地里的禾苗全部吃光,1931年,霍乱把幸存者也传染至死。陕西省人口锐减三分之一。

这场灾难除了天灾,还有人祸。民国北洋政府时期政局动荡,地方政府中央政府财政赤字均较为严重。西北军领袖冯玉祥恰好在为中原大战筹措粮饷,陕甘地区的贫困农民税赋随之加重。甘肃在1928年6月已有回民要求减税不成引发的骚动,影响兰州附近地区,到十月已有报纸报道当地“歉收”与“无法避免的饥荒”。另一方面,西北地区的军阀混战导致水利建设遭到破坏。时经济部长翁文灏在抗战时期巡视西北时提到,“常记民国十八年,陕西曾患大旱,相传死亡者达百万人。此极惨之事,全由水利失修之故。”冯玉祥为了阻断交通,也在1929年破坏了平汉铁路、陇海铁路。(来源《民国十八年年馑 - 维基百科,自由的百科全书》)

1931年印刷出版的咸阳人李敬让编辑的唱本《陕西人民苦难歌》真实生动地记录了这场灾难,读之令人泪下:

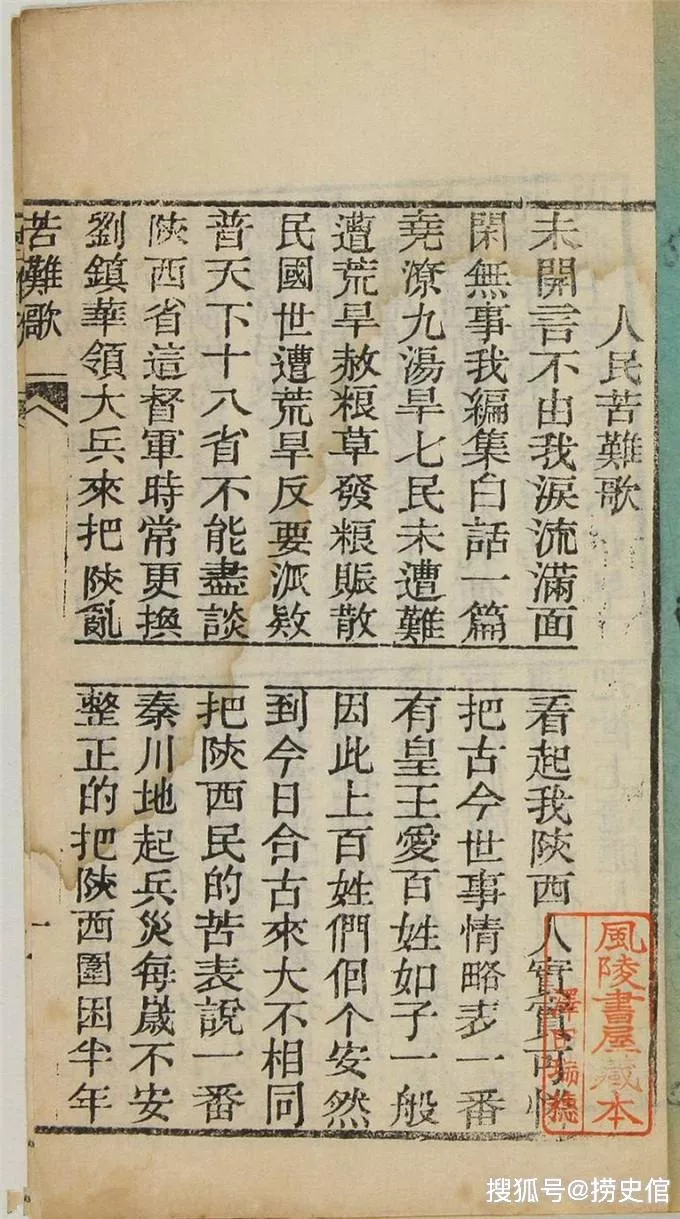

人民苦难歌

未开言不由我泪流满面,看起我陕西人实实可怜。

闲无事我编集白话一篇,把古今世事情略表一番。

尧潦九汤旱七民未遭难,有皇王爱百姓如子一般。

遭荒旱赦粮草发粮赈散,因此上百姓们个个安然。

民国世遭荒旱反要派款,到今日和古来大不相同。

普天下十八省不能尽谈,把陕西民的苦表说一番。

陕西省这督军时常更换,秦川地起兵灾每岁不安。

刘镇华领大兵来把陕乱,整整的把陕西围困半年。

承载苦难记忆的董家大院

因偶然机缘接触到中国“慰安妇”的线索后,我省女作家段瑞秋便一发而不可收,历经两年时间,奔波万里,寻找到现幸存于世的27位侵华日军性暴力受害者,以女性特有的悲悯和关爱,取得这些沉默多年的受害者的信任,让她们开口,讲述个人在那场战争中屈辱的经历和战后艰辛的人生,留下难得的历史证言。由于作者的深厚素养,使得本书不同于历史研究者留下的资料,而是一部震撼人心的纪实报告。

现在的董家大院,已成为龙陵县“侵华日军慰安妇罪行展览馆”。馆长邱佳伟告诉我,1944年11月,日军从龙陵败退的时候,把城里所有的慰安妇押到观音寺脚下的汤家沟枪杀,或是强迫她们吞下升汞片。

逃难在外的人陆续回来。董家的人再次踏进自己的大门,一家老小全都目瞪口呆——院子和房间的地上,乱扔着那些已被枪杀或吞下升汞死去的女人留下的外裤、内衣和首饰。到处是杯盘和用过的瓶子、穿过的鞋袜。西边的正房,还有一个不知何种用途的木头架子。

……

房子是在,没有像县城很多处民房被日军推倒,但侵略战争带来的这种特殊用途改变了房子的品质,也改变了董家人对这所房子的感情。他们一家人,终究无法在这里生活下去,干脆另外找一片地建盖了新房居住。这大宅,也就空置起来。直到彻底修复,成为展览馆。

而对慰安妇的集体自杀和用木棒插入口中自杀的说法,在龙陵我更加怀疑,就向陈祖樑先生请教。

陈先生让我先读他刚送我的书里的一篇文章——《敌随军营妓调查》。

……

他写到,“这种营妓制度,在全世界的军队,尚是稀有的事。于是在我军的谈话中,都像神话一样传说着。”可是,当包围圈缩到最小,并没有看见传说中的五十多个营妓。“她们上哪儿去了?”

14日上午,也就是中国军队收复腾冲城的时候,“在一个墙缝之间,发现了一堆十几具女尸,有穿着军服的,有穿着军裤的,有穿着漂亮西服的,她们是被敌人蒙上了眼睛,用枪打死堆在一起的。”年轻的潘世徴不禁发问,“这些女人,生前为敌人泄欲,最后被处以死刑,犯了什么罪呢?”

也就是在那个胜利的早上,中国军人抓到跑出城来的13个军妓。审问时,一个会说中国话的女人说自己是军妓院的老板娘,这些妓女其实是从朝鲜招收来的贫苦女孩。日军把她们“运送来前方,买她们的身体,每个星期被检查一次,有病的加以治疗。平日管理极端严格,白天是士兵的机会,晚上是官长的机会。”这几个营妓的花名叫八重子、市丸、松子和罗付子等等,但真实的名字是,崔金珠、朴金顺、申长女和李仁运。年龄最小的十八岁,最大的二十八岁。

陈先生说:“这几个人,就是腾冲城里幸存下来的慰安妇。如果说她们自杀,不太可能。你想,她们忍受了非人的折磨,就是因为有强烈的求生愿望,她们不会轻易去死。要是她们自杀,也是日军逼迫,吞下升汞,或者拉响手榴弹。说到那个嘴巴里面插着木棒的慰安妇,日军老兵早见正则证言,其他慰安妇吞下升汞,她就是不吞,有个士兵就从她的嘴里插进一根木棒,她疼得在地上打滚,两个多小时才死去。”

我无法想象那个可怜的女人承受着怎样的疼痛,只觉得心惊肉跳、手脚冰凉。

(胡霄羽摘自段瑞秋著《女殇》,中国青年出版社2015年1月第一版)