福清这些地方有宋代理学家朱熹的遗迹

朱熹,字元晦、促晦,号晦庵、紫阳。南宋著名哲学家、教育家。绍兴十八年登进士,先后被授予左迪功郎、武学博士、朝奉郎、朝散郎 ,历任泉州同安主簿、秘书省秘书郎、知南康军、提举江西常平茶盐公事、直秘阁、薄提刑、江东提刑、秘阁修撰、江东转运使、漳州知府、湖南转运副使、潭州知府、湖南安抚、焕章阁待制兼侍讲等职。

朱熹博闻强识。朝廷识其才,多次委以重任,朱熹力辞不受,致志于理学,并在全国各地游学、著书、立说。一生著作甚多,收入《四库全书》的有四十部。其哲学思想发展了“二程”(程灏、程颐)关于理学关系的学说,集理学之大成,建立了一个完整的客观唯心主义的理学体系。朱熹死后,诏谥“文公”,赠“太师”、封“信国公”和“徽国公”。

●朱熹于宋孝宗淳熙十五年(1188)为避“伪学”,侨居福清南日里黄伯玉家月余,题有“读书”二字,后来黄氏子孙将朱熹题字挂在厅堂中。

●石竹山为福建名山,朱熹留有题刻。《石竹山志·序》中说,“许多名人都为名山(指石竹山)增添了胜迹……著名学者朱熹为名山题联……”该书的“名山概说”中亦说:“宋代理学家朱熹……在石竹山留有游踪”。相传,朱熹在石竹山留有“西山晚照”题刻的地方在狮子岩。

●“两山相对终无语,一水独流似有声”。朱熹曾题诗句于石竹寺小憩亭。

●南宋绍兴年间,朱熹为了传播其理学思想,曾来到江阴讲学,有一次,兴致勃勃游览了双髻峰,并题写“天开画图”以及“万顷涵光楼”。朱熹的弟子还分别以“天开画图”四字开头和“万、千、百、十”吟下诗句:“天连万顷兴化湾,开拓千亩占泽洋。画描百丈双髻峰,图绘十道飞渡船。”朱熹的“天开画图”四字后被文人镂刻在各座名山的石碑上。如今在占泽村的石马山上犹存一块残碑,该山有一个古大墓,上面的文字即为临摹朱熹的字迹。如今,在江阴还流传不少关于朱熹的传说,《玉屿风情故事》一书收录有《朱熹游江阴岛佚记》、《朱熹在江阴的传说》两文。

●《江阴宗教史》记载,朱熹在江阴有题诗,一曰《题蓝田万顷涵光楼》:“闲将岁月老渊丁,更遣诗情到杳冥。游子故应悲故国,壮怀哪肯泣新亭?一官避世今头白,万卷功收久汗青。但看潮生与潮落,不知沉醉又唤醒。”一曰《游银泉塘与广济寺》:“初春孟月未破寒,远峰晴露玉瓒玩。金斗追游当作意,银塘散筵且开颜。”另有题句:“银塘水满新绿金,金山峰高远送青。”

●江阴镇门口村犹存一座始建于南宋,1995年修复的“石帆社学”(原叫“石帆宫”,清嘉庆四年改现名),是为纪念朱熹来江阴讲学而修建的。社学内祀朱熹像。

●元代至正甲辰年(1364年),江阴塘边村乡绅在名师葛惟明讲学遗址——瀛洲书舍的故址上,为纪念朱熹到江阴传学功绩而修建了“瀛洲朱文公祠”(又叫“西祠”)。

●南岭镇梨洞路旁留有朱熹的题刻“龙津”二字,笔力苍劲,古朴端庄。

●福唐里有“闻读书院”,原为唐代水部郎中陈灿读书处。宋代时,朱熹路过此地,听到有人朗诵被朝廷禁止的他注解的《四书》,感动至极,便欣然挥毫写下“闻读”二字,该村因此得名。后来,有人将“闻读”二字刻在附近一块岩石上。清乾隆《福清县志》记载:“闻读山,在福唐里……宋朱熹过此,题曰‘闻读’”。

另一说为,福唐里有小隐岩,唐代福清进士王柴读书于此,后累官至水部郎中。朱熹过此,即题曰“闻读”。小隐岩于是改名闻读山。

●新厝镇绵亭村附近第一山崖上,留有朱熹楷书题刻“溪山第一”。清乾隆《福清县志》记载:“绵亭岭,宋朱晦翁大书‘绵亭’二字”。

●灵石山为福建名山。宋宁宗庆元四年(1198年),韩侂胄严禁“伪学”,朱熹为之规避并三游该山,小住半年时间。该山的蝴蝶溪边有一对雌雄石(俗称“公母石”),朱熹在雌石上题有“灵石山”三字。

清乾隆《福清县志》记载:“雌雄石……朱熹勒‘灵石’二字于上。”《灵石山志·形胜志》记载:“朱晦翁(即朱熹)大书‘灵石山’三字于其上。盖取山中香石,以手摩挲,香气染指不散,故其诗有‘灵石香沾碧藓斑’之句云”。该诗刻在一块岩石上。

朱熹题诗为:“百尺楼台九叠山,个中风景脱尘寰。危亭势枕苍霞古,灵石香沾碧藓斑。佳景每因劳企仰,胜游未及费跻攀。何当酬却诗书债,遂我浮生半日闲。”

●《灵石山志·形胜志》记载:“蟠桃坞……入山道由此,有石刻,朱文公书”。清乾隆《福清县志》记载:“……朱熹书……蟠桃坞石刻……”

●《福清县志续略》记载:“灵石山……上有灵石……山下有大寺,曰善应……朱晦翁先生曾寓此,书‘苍霞亭’三字犹存。”清乾隆《福清县志》记载:“灵石山……有苍霞亭……朱熹书扁……”以上两处题字,《闽都记》卷二十七亦记载:“苍独霞寺(疑为“亭”)朱文公书扁,蟠桃坞石刻尚存。”

●朱熹曾在新厝镇的草堂山读书。清乾隆《福清县志》记载:“草堂山,在光贤里新兴寺之西北……昔朱夫子筑草堂读书于此,故名。”

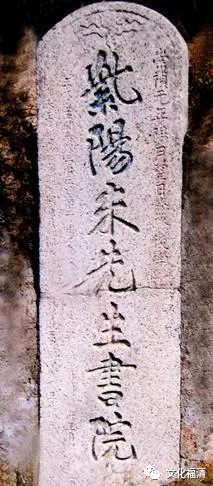

几年前,新厝镇江兜村村民在草堂山挖掘出4块明清两代石碑,印证了“紫阳朱先生书院”(俗称“朱熹草堂”)的存在。这些石碑记载“紫阳朱先生书院”四次重修、重建的史实。从碑文可知,“紫阳朱先生书院”为宋代黄伯谷所建,因朱熹上山造访,改名为“韶溪书院”。

相传,黄伯谷在草堂里隐居,一边研修学问,一边收徒授业。朱熹闻讯后上山探访黄伯谷,并在此小住,日夜与黄伯谷切磋学问。因闻流水之声如奏韶乐,朱熹便将山间小溪命名为“韶溪”,草堂也因此得名为“韶溪草堂”。如今,虽然草堂已荡然无存,但留下的一块明代崇祯元年(1628年)雕刻有“紫阳朱先生书院”字样的石碑立于山中。

宋代有什么文学作品? 宋代理学

宋词 最为杰出的作品。宋朝是个群星汇粹的年代,寇准、包拯、欧阳修、范仲淹、王安石、苏东坡、沈括、岳飞、朱熹、李清照、辛弃疾、文天祥等等一大批在中国乃至世界史中光彩夺目的人物。

宋朝经历了多少代?

北宋 宋太祖 赵匡胤(960年—976年) 宋太宗 赵匡义(976年—997年) 宋真宗 赵恒 (997年—1022年) 宋仁宗 赵祯 (1022年—1063年) 宋英宗 赵曙 (1063年—1067年) 宋神宗 赵顼 (1067年—1085年) 宋哲宗 赵煦 (1085年—1100年) 宋徽宗 赵佶 (1100年—1125年) 宋钦宗 赵桓 (1125年—1127年) 南宋 宋高宗 赵构 (1127年—1162年) 宋孝宗 赵昚 (1162年—1189年) 宋光宗 赵敦 (1189年—1194年) 宋宁宗 赵扩 (1194年—1224年) 宋理宗 赵昀 (1224年—1264年) 宋度宗 赵禥 (1264年—1274年) 宋恭帝 赵隰 (1274年—1276年) 宋端宗 赵是 (1276年—1278年) 宋幼主 赵昺 (1278年—1279年)

北宋作家王安石永昭君故事的名作

是《明妃曲二首》。

《明妃曲二首》是宋代文学家王安石的组诗作品,被称为是咏王昭君最好的诗。第一首诗描绘王昭君的美貌,着重写昭君的风度、情态之美,以及这种美的感染力,并从中宣泄她内心悲苦之情,同时还揭示出她对故国、亲人的挚爱之情。第二首诗描写王昭君入胡及其在胡中的情况与心情,并委曲深入地刻画昭君心事,突出其民族大义,塑造了一个可悲且可敬的明妃形象。全诗语言矜炼深雅,缠绵婉丽,艺术手法多样,风格鲜明独特。作品命题新颖,遭致纷纷议论,在文学史上产生过广泛影响。

中国古代地理学家有? 宋代理学

名地理学家: 1、裴秀 2、郦道元 3、徐霞客 4、魏源 一、裴秀 西晋时,中国出现了一位著名的地理学家、制图理论家裴秀(公元223-271)李约瑟称他为“中国科学制图学之父”,与欧洲古希腊著名地图学家托勒密(Ptolemaeus Claudius,约公元90-168)齐名,是世界古代地图学史上东西辉映的两颗灿烂明星。 裴秀(223-271年)字季彦,河东闻喜(今山西闻喜县)人。自幼好学,知识渊博。出身官僚世家,官至司空。接触到不少的地理和地图资料。由于才华出众,所以青少年时代就受到社会知名人士的赞赏。 春秋战国时期地图已广泛用于战争和国家管理,秦汉以后损失严重。出于政治和军事需要,裴秀立意制作新图。他领导和组织编制成《禹贡地域图》18篇,这是中国和全世界见于文字记载的最早历史地图集。为了便于应用,他还将一幅篇幅过大(用娟八十匹绘制)的《天下大图》缩制成以寸为百里(比例尺1:1,800,000)的《地形方丈图》,图上载有名山都邑,为军政管理提供了科学依据。 裴秀在地图学上的主要贡献,在于他第一次明确建立了中国古代地图的绘制理论。他总结我国古代地图绘制的经验,在《禹贡地域图》序中提出了著名的具有划时代意义的制图理论--制图六体。 所谓“制图六体”就是绘制地图时必须遵守的六项原则,即:即分率(比例尺)、准望(方位)、道里(距离)、高下(地势起伏)、方邪(倾斜角度)、迂直(河流、道路的曲直),前三条讲的是比例尺、方位和路程距离,是最主要的普遍的绘图原则;后三条是因地形起伏变化而须考虑的问题。这六项原则是互相联系,互相制约的,它把制图学中的主要问题都接触到了。 这是他对中国地图学作出的巨大贡献,是中国古代唯一的系统制图理论。直至今天地图绘制考虑的主要问题除经纬线和投影外,裴秀几乎都扼要地提到了。 裴秀提出的这些制图原则,是绘制平面地图的基本科学理论,为编制地图奠定了科学的基础,它一直影响着清代以前中国传统的制图学,在中国地图学的发展史上具有划时代的意义,在世界地图学史上占有重要地位。 二、郦道元 字善长,范阳涿州(今河北涿州)人。生年有皇兴三年(469),延兴二年(427)之说,但都缺乏可靠依据,卒于孝昌三年(527)。 生于仕官家庭,父亲郦范作过青州刺史,北魏太和十八年(494)出任尚书郎,以后历任颍川太守,东荆州刺史,御史中尉等职,看来他一生在政治上还是有所建树的。孝昌三年任官右大使时,在阴盘驿(今 希临潼附近)为雍州刺史萧宝寅杀害。郦道元一声生勤于读书和著述。《魏书》卷八十九说:道元好学,历览奇书。撰注《水经》四十卷,《本志》十三篇,又为《七聘》及诸文,皆行于世。但除《水经注》外,其余著作都已亡佚。 郦道元从少年时代起就有志于地理学的研究。他喜欢游览祖国的河流、山川,尤其喜欢研究各地的水文地理、自然风貌。他充分利用在各地做官的机会进行实地考察,足迹遍及今河北、河南、山东、山西、安徽、江苏、内蒙等广大地区,调查当地的地理、历史和风土人情等,掌握了大量的第一手资料。每到一个地方,他都要游览名胜古迹、山川河流,悉心勘察水流地势,并访问当地长者,了解古今水道的变迁情况及河流的渊源所在、流经地区等。同时,他还利用业余时间阅读了大量古代地理学著作,如《山海经》、《禹贡》、《禹本纪》、《周礼职方》、《汉书·地理志》、《水经》等,积累了丰富的地理学知识,为他的地理学研究和著述打下� ��基础。 通过把自己看到的地理现象同古代地理著作进行对照、比较,发现其中很多地理情况随着时间的流逝发生了很大变化。如果不及时把这些地理现象的变迁记录下来,后人就更难以弄明白历史上的地理变化。因此,应该对此时的地理情况进行详细的考察,同时查阅古代文献,与古代的地理学著作相印证,将地理面貌的历史变迁尽可能详细、准确地记载下来。为此,郦道元决定以《水经》为蓝本,以作注的形式写一本完整的地理学著作。 《水经》是三国时代桑钦所著的一部地理学著作,此书简要记述了137条全国主要河流的水道情况。原文仅1万多字,记载相当简略,缺乏系统性,对水道的来龙去脉及流经地区的地理情况记载不够详细、具体。为此郦道元利用自己掌握的丰富的第一手资料, 在《水经》的基础上,郦道元终于完成了《水经注》这一地理学名著。 三、徐霞客 徐霞客(1587-1641),原名弘祖,字振之,别号霞客,出身于江阴的天资聪颖。童年上私塾时,即听背经书,作八股文。但徐霞客偏偏没兴趣,有兴趣的是看古今史书,尤其是地方志,从而立下遍游名山大川的志愿。 幼年好学,博览图经地志。

例如:张骞、班超、法显(晋代高僧)、玄奘(唐代高僧)、郑和等。