陕县地坑窑院旅游攻略(陕西地坑窑洞在哪里)

河南省陕县八大碗在什么地方

四大景区为:AAA级甘山国家森林公园、熊耳山景区、温泉休闲保健度假区、回春河景区 ;主要景点为:宝轮寺塔、空相寺、安国寺、七里古槐、神汤山庄、黄河白天鹅观赏区、甘山红叶、蝴蝶谷等。华夏的古老文明、南疆的湖光山色、北国的秀丽山川在这块神奇的土地上得到了巧妙的浓缩和展现。陕县先后推出了以自然山水、民俗风情为主陕县的生态 游,以禅宗问祖、“郭”姓寻根为主的文化游,以温泉洗浴、疗养健身为主的休闲保健度假游等旅游项目。

河南省陕县的陕塬上,星罗棋布的村庄散落着数以万计的奇特民居——地坑窑院。地坑窑院又称“下沉式窑院”、“天井窑院”,当地村民俗称“地坑院”。它是在平地上向下挖6米左右,形成大小不一的方形或矩形土坑,然后在四壁凿出窑洞,供人居住的一种建筑形式,是豫西地区特有的一种民间建筑类型,居今已经有数千年的历史。作为一种古老而神奇的民居样式,地坑窑院蕴藏着丰富的文化、历史和科学,是古代劳动人民智慧的结晶 ,反映了一定社会历史阶段人们的宗教信仰、社会壮况、经济发展水平等,它记录着更多的社会历史发展轨迹和信息,在窑洞类居住环境中独具特色,被称为中国北方的“地下四合院”。

地坑院里较有特色的饮食为“八大碗”与“十大碗”,是当地群众操办红白喜事、娶媳嫁人、招待到访贵客或时令节庆准备的特别吃食。完全的“十大碗”包含红烧肉(9块)一碗、白肉(8块)一碗、猪头肉两碗、黄花菜一碗、海带一碗、豆芽一碗、粉条一碗、芹菜一碗、煎饼一碗。“八大碗”则是再由中选择六个热菜和两个凉菜组成。另外,十大碗上菜的顺序和摆放的方位也有一定的讲究。

地坑院在什么地方

地坑院在河南三门峡陕县、山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区均有分布。六千多年前,陕塬先民掘穴而居,用看似柔弱的力量,与大自然的磅礴气势相依而生,创造了灿烂的庙底沟文化。地坑院也叫天井院,地坑院,当地人称为天井院、地阴坑、地窑,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国北方的地下四合院,据说已有约4000多年的历史了。

地坑窑院建造十分巧妙,颇具匠心,窑洞与大地相通,卧于大地之中,随大地脉膊跳动,实用价值具有防震功能。艺术功能方面从上往下看,整个窑院为方形,站在院中间看天空,天似穹窿,是天地之合的缩影,体现出方圆之美,是中国古代天人合一的哲学思想反应,是人与大自然和睦相处,和谐共生的典型范例。

地坑窑院虽系农家小院,但受历史传统文化影响,建造还是十分讲究的。其间既包含有科学的成份,但也有不少的封建迷信色彩。

全村人都住在地下,河南陕县地坑院是怎样的呢?

在河南省三门峡市陕县,有一种独特的地下四合院——地坑院,一种存在了4000年的地下穴居方式。在这里,村子里面看不到一栋房子,村民们都住在地下,只闻其声不见其人。当地特有的地理环境、气候条件,形成了这种独特的居住方式。

远远望去,整个村子只能看到一个又一个整齐的大坑,地面上看不到一栋房子。走进一看,其实一个大坑就是一户人家,一个坑里面的房间多达9间。

地坑的深度在6~7米,相当于两层楼的高度。地坑的四周会砌上护栏或者种上荆棘植物,防止人和动物跌落,同时防止雨水倒灌。下到地坑,一个房间就相当于陕北的一个窑洞,全靠人工挖掘而成。地坑院窑洞的大小由主人的经济条件来决定。

进出地坑院要经过门楼和斜坡,条件好一点的家庭门楼会装饰得很漂亮,同时,一般由青砖铺成。

陕县为什么会出现如此多的地坑院,有它的先天条件:一是这里有我国地层最深的土塬,黄土的深度在50~200米之间。土质结构紧密,坚固不松散。这么深的土层,在南方地区是不可想象的。而且南方地区地下几十米基本上是石头,根本挖不出这样的窑洞。

第2个条件是这里的降水量非常少,一年到头基本上不会有大雨。这一点在南方也是不可想象的,要是在南方建这样的建筑,迟早会被水给淹掉。因为雨水少,这里的地下水位也非常深,至少在30米以下。

为了解决喝水的问题,每个地坑院都会在院子里面打一口井,深度在30米以上。而为了解决排水的问题,地坑院的中心。会挖一个两三米深的小坑,种一些灌木,因为降水少,所以排水问题不大。

随着时间的推移,经济条件的好转,越来越多的村民搬出了地坑院,住上了楼房。越来越多的地坑院被荒废或者填平,留下来的也成为了当地独特的景点。成为了国家级非物质文化遗产。

地坑院在什么地方?

地坑院在河南三门峡陕县、山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区均有分布。其中河南三门峡境内保存的较好特别是在陕县东凡塬、张村塬、张汴塬这三个高台平原地带,许多村民仍居住在地坑院里,至今仍有100多个地下村落、近万座天井院。

现存最早还住人的院子已有二百余年的历史,已住过六代人以上,保存较好的村庄有张村塬的人马寨和庙上村等。2011年“地坑院营造技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录。2014年陕县西张村镇庙上村因地坑院分布广泛入选国家住建部首批“中国传统村落”名录。2007年河南陕县被中国民协命名为中国地坑窑院文化之乡。

地坑院的成因

陕县三大塬区.黄土层堆积深厚,一般在50米~150米.黄土是在早更新世、中更新世和晚更新世堆积形成,主要以石英和粉砂构成,少数地带黄土层里夹杂有很薄的料礓石,是介于典型褐土和黄潮土之间的农耕土壤,土质结构十分紧密,即有抗压、抗震、抗碱作用。

因此,凿挖窑洞,坚固耐用,陕县人马寨村址久的地坑院窑龄己达200年以上.至今仍有人居住。此外.这里地下水位较低,一般在30米以下,这些都为“地下挖坑,四壁凿润”这种民居形式提供了得天独厚的条件。

以上内容参考 百度百科-地坑院

陕州区景点

陕州地坑院、虢国车马坑博物馆、三门峡甘山森林公园、段岩村传统民居、庙上村地坑窑院等。

1、陕州地坑院:是古代人们穴居生存方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”。

2、庙上村地坑窑院:庙上村地坑窑院河南陕县地方民居地坑院(也叫天井院),是中国黄土丘陵地区较普遍的一种民居形式,距今已有四千年的历史。

3、虢国车马坑博物馆:虢国博物馆位于三门峡市区北上村岭,是在西周虢国车马坑遗址上建立起来的一座专题博物馆。该馆始建于1984年,占地面积1200平方米,属仿古歇山式建筑。

4、三门峡甘山森林公园:三门峡甘山森林公园位于三门峡市陕县南部窑店林场境内,距三门峡市区30公里,距离市区28公里,车程40分钟属国家3A级旅游区(点)。

5、段岩村传统民居:位于三门峡市陕州区观音堂镇段岩村。段岩村传统民居是河南省第七批文物保护单位。相传祖上原来居住在十几里外柏树山村一个叫段家村的地方。

三原地坑窑景点 三原地坑窑景点冬季开放吗现在 地坑窑

陕西三原有个地窑古村,奇特民居地坑院星罗棋布,位置偏僻游人少

最近秦岭跑得比较多,这个周末决定换一下目的地的风格,于是和伙计相约去了位于西安市正北的咸阳市三原县,计划去三原城皇庙、李靖故居和柏社古窑等3个景点,可是去的时候因为没有走高速,一路七拐八拐,路况太差,时间都耽误在路上,所以只完成了后两个行程。

从西安粉巷出发,按照导航一路向北。周末往北的车辆并不多,只是没走高速,因中途路况问题,一直到中午12点多才到了三原,计划中之一站是去柏社古窑,中途路过李靖故居,就先去参观了1小时。伙计说饿了,咱在三原先吃点地方小吃再走,我说咱到了柏社在地坑里再吃,于是继续前行,不巧的是,通往柏社的惟一主干道修路,道路全封闭,非常不解的是,为什么不半幅修半幅通?一路边走边问,最后拐了无数个地方才到了柏社村。

到达柏社村已经是下午两点半了,肚子饿得咕咕叫,先去同家小院地坑院农家乐解决肚子问题,此前在村口的时候就有村民告诉我们,冬天游客太少,大多农家乐都关门了,只有两家开着,而同家小院算是比较好的。店主很热情,说外头冷哇哇的,你们进房子暖和暖和,马上过来点菜。

同家小院被称为1号院,也是一个地坑四合院,院子里有4个窑洞,除了一间是厨房、一间是储物间、一间是店家住宿,其中5间是客人住宿或餐厅。房间里生着炉子,非常暖和,我俩点了一个陕西大烩菜、一个五香葱油锅盔、一个辣子炒土鸡蛋,量比较大,浓浓的农家味道,可能是太饿了,三下五除二一扫而光。我和伙计一边吃一边评价,虽然地方偏远,但这种味道确实不像西安周边农家乐那样城里味太浓,还是比较纯正的乡村味道。可能大家比较关心费用问题,大烩菜38元、葱油锅盔15元、辣子炒土鸡蛋22元,总共花了75元。至于住,一间窑洞每晚100元,不论人数。

后来在地面上碰到一位村里卖苹果的妇女,她说1号院是她家的,建于1973年,自己住到了外面,就把坑院租给了别人。

冬天的柏社村游人很少,我们在村里遇到的几个人全是妇女,她们不厌其烦地向我们讲述柏社地坑院的故事,她们说,大多数人都去外面打工了,村里留下的人并不多,你们这个时候来正是淡季,到了春夏秋或者国庆的时候人真的很多,大多都是西安过来的。

柏社村位于三原县新兴镇西北部,是一个具有1600多年 历史 的古村,始建于晋代,由于地处关中北部苔原地带,当地民居与关中地区大有不同,古代到1970年代以前多以下沉式地窑四合院为主,与陕北窑洞不同的是,这里的地坑窑洞是先挖一个方形的大坑,然后再在四方分别挖两个窑洞,地坑院有通风口一直通到地面,地面四周有2米左右的围墙,即使下雨,雨水也无法流下去。几乎所有人都告诉我们,地坑院冬暖夏凉,非常舒服。

据当地村民讲,全村共有4800多人,老早都住在地坑院里,因为建造一座坑院比建造一座地面院落花费少太多,所以自古就以坑院为主要民居,后来经济情况好了,慢慢地都搬离了坑院,在地面上盖了新房,有的去了县城。

从卫星地图上看,柏社村的地坑院星罗棋布,非常壮观,本来想用无人机拍一下,谁知道太久没用了,电池总显示虚电,只拍了几张俯瞰图。当地村民告诉我们,全村现在总� ��有200多家地坑院,目前保存比较完好的有130多户。

“见树不见村,进村不见房,闻声不见人”是柏社村的真实写照,进入柏社村,之一感觉树木非常多,整个村子几乎被森林包围着,高高耸立的树木如进入人间仙境。在一处地坑院门口,村里一个妇女指着高高的树木告诉我们,这是揪树,在本地还流传着一个谚语:奇怪奇怪真奇怪,揪树上吊的是蒜苔菜,向我们描述了这里的景象。

柏社村还是中国革命重要的结点,村里有一处地坑院是关中特委地下交通站所在地。在抗日战争和解放战争时期,柏社村是通往革命根据地照金、马栏和延安重要的咽喉要道,红军、八路军都在柏社村设立了秘密交通站。在1号地坑院对面就有一院红色革命展览馆,由于去的人比较少,平时不开门,如果要参观,可以找村上要钥匙进去参观。

江湖点评

三原除了柏社村,其实还有多个类似的传统民居,这是中华文明不可多得的宝贵财富,但遗憾的是,当地相关部门在保护、推广这些珍贵遗产方面做的真不到位,正如当地村民所说,上面不重视、没有人投资,一切都是白搭。我们在从西安去柏社村的路上,路况真的差强人意,希望当地 *** 和相关部门,在搞好经济建设的同时,别忘了我们的民族文化遗产。

小贴士

这是一个免费景区,公共交通出行比较困难,自驾游搜索“柏社古窑”即可。

三原地坑窑景点冬季开放吗现在

三原地坑窑景点冬季开放现在

根据查询相关信息得知,东西岩景区,位于丽水市莲都区老竹畲族镇的虎迹溪畔,因东西两巨岩对峙而得名,属典型丹霞地貌,以险峰绝壁、奇洞飞瀑、畲族风情闻名

陕西小县城1300年古典园林,建筑奇特、古木繁多,住过两位大人物

这是小渔的行旅日记,走走停停,和我一起看陕西。

这里就是——李靖故居。

上周末,我们去三原柏社村地坑窑游览,返程时途径李靖故居,便决定进入一探究竟。李靖故居的门楼很奇特(文中图二),颇有种中西合璧的风格。整体建筑青砖砌成,雕刻着中国传统的吉祥图案。门楼却是几处尖顶结构,正面有民国早期的旗帜,正中则雕刻有“天下为公”几个大字。

在关中一座平凡的小村庄里,这样一面宏大精美的门楼,实在引人注目。也告诉来人:这座建筑背后,一定藏着不同寻常的 历史 故事。

李靖故居始建于唐朝贞观年间,距今已有1300多年。它的之一任主人是大名鼎鼎的唐代卫国公李靖。虽然后来这座园林几经易主,也在不同时期有过“唐园”“半耕园”“东里花园”“靖国公园”等不同的名字,但如今人们仍将其命名为“李靖故居”。而李靖的塑像也被安放在园林中最显眼的位置,身着戎装,手握宝剑,昂首挺胸,目视前方,显示出一派大将风度。

这座古典园林在 历史 中几废几兴,唐朝末年,因为战火频繁,唐园成为一片废墟。清康熙年间,李靖的后人,李靖的后人李彦瑁(时任黄州知府)出资对此园进行重修。到了清朝末年,这里又被烧毁,重新复修以后,园主将这里更名为“半耕园”。

直到1918年,园主家业衰败,所以将此园售予陕西靖国军,改名“靖国公园”。从1937年开始,杨虎城任靖国军三路军司令兼靖国军主帅时,曾在这里断断续续居住了近20年之久。他也成为之一任主人李靖之后,这座园林最有影响力的人物。

走� �李靖故居,我们恍如进入了一个袖珍版的江南园林。历经千年时光,这座园林已经看不到唐代的遗迹,整体建筑以明清、民国为主。园中面积虽然不大,但种植着大量珍贵的古木名树,亭台楼阁掩映于奇花异草之间,古色古香。

园中最核心的区域为读书堂—八卦亭—观稼楼,据说,这里是李靖曾经生活起居之地,也是杨虎城过去居住的地方。西安事变之际,杨虎城和周恩来曾经在这里会谈。不过我们来游览时,杨虎城周恩来会晤旧址关着门,没能进入一探究竟。

最后说一些 旅游 实用信息,想来的朋友可以参考:

坐标:陕西咸阳市三原县鲁桥镇东里堡

门票:20元,65周岁以上老人免费

停车:免费

交通:自驾游的话直接导航“李靖故居”即可,西安出发大约1小时。建议大家可以和三原柏社村地坑窑串联起来游览,柏社村在李靖故居以北,车行半小时即到,这里没有门票。

地坑院景区在哪里

地坑院在河南三门峡陕州区、山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区均有分布。其中河南三门峡境内保存的较好特别是在陕州区东凡塬、张村塬、张汴塬这三个高台平原地带,许多村民仍居住在地坑院里,至今仍有100多个地下村落、近万座天井院。现存最早还住人的院子已有二百余年的历史,已住过六代人以上,保存较好的村庄有张村塬的人马寨和庙上村等。

地坑院简介

地坑院也叫天井院,地坑院,当地人称为“天井院”、“地阴坑”、“地窑”,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”,据说已有约4000多年的历史了。

2007年河南陕州区被中国民协命名为中国地坑窑院文化之乡。

2011年“地坑院营造技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录。

2014年陕州区西张村镇庙上村因地坑院分布广泛入选国家住建部首批“中国传统村落”名录。

地坑院的成因

地质成因

陕县三大塬区.黄土层堆积深厚,一般在50米~150米.黄土是在早更新世、中更新世和晚更新世堆积形成,主要以石英和粉砂构成,少数地带黄土层里夹杂有很薄的料礓石,是介于典型褐土和黄潮土之间的农耕土壤,土质结构十分紧密.即有抗压、抗震、抗碱作用。

因此,凿挖窑洞,坚固耐用,陕县人马寨村址久的地坑院窑龄己达200年以上.至今仍有人居住。此外.这里地下水位较低,一般在30米以下,这些都为“地下挖坑,四壁凿润”这种民居形式提供了得天独厚的条件。

气候原因

豫西地区的气候条件总的说来是北温带大陆性季风区,属于半干旱性气候,特点是凉爽干燥,四季分明。陕县的三大塬区均自山体向下自然延伸,坡势平缓,区域广大。更大塬区,有近百个村庄。这里十年九旱,降雨最偏少,年均降雨量只有500毫米左右。

很少有大暴雨发生,即使偶遇洪涝,由于平面三面都是沟壑,雨水出路通畅,一般不会殃及地坑院群。半干旱性气候有利于保持当地土壤的干燥和坚固.使窑洞建筑经久耐用;一年四季温差较大,更能体现窑洞“穴居”冬暖夏凉的优势。

以上内容参考百度百科-地坑院

咸阳市七十年代哪个县有地坑院窑洞?

陕西咸阳市三原县新兴镇柏社村有地坑院, 至今已有1600多年历史,素有中国最神奇的村庄之称,村庄散落数以万计奇特的地坑窑院,咸阳当地村民俗称“地坑院”,也有人戏称为“地下的四合院”

地坑院在什么地方

地坑院在河南三门峡陕县、山西运城、甘肃陇东的庆阳及� ��西的部分地区均有分布。六千多年前,陕塬先民掘穴而居,用看似柔弱的力量,与大自然的磅礴气势相依而生,创造了灿烂的庙底沟文化。地坑院也叫天井院,地坑院,当地人称为天井院、地阴坑、地窑,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国北方的地下四合院,据说已有约4000多年的历史了。

地坑窑院建造十分巧妙,颇具匠心,窑洞与大地相通,卧于大地之中,随大地脉膊跳动,实用价值具有防震功能。艺术功能方面从上往下看,整个窑院为方形,站在院中间看天空,天似穹窿,是天地之合的缩影,体现出方圆之美,是中国古代天人合一的哲学思想反应,是人与大自然和睦相处,和谐共生的典型范例。

地坑窑院虽系农家小院,但受历史传统文化影响,建造还是十分讲究的。其间既包含有科学的成份,但也有不少的封建迷信色彩。

陕州地坑院有什么特点好玩吗

陕州地坑院是一种建筑形式,是一种民风民俗,是一种人类的生存智慧,建筑精美,很有当地特色。去参观游玩的伙伴可以体验别样的住宿风格。参观建筑民宿有助于我们更好的了解当地的文化与习俗。

作为一种古老而神奇的民居样式,地坑院蕴藏着丰富的文化,是全国乃至世界唯一的地下古民居建筑,是我国特有的四大古民居建筑之一。被誉为“地平线下古村落,民居史上活化石”。

景点位置:河南省三门峡市陕州区张汴乡北营村

交通:陕州地坑院旅游专线车:三门峡市火车站直达景区

开放时间:08:30-17:30(1月1日-12月31日周一-周日)

陕县地坑院,一种极具地理特色的建筑。我们去的时候,景区正在修建,都是新建的地坑院,但是毕竟有代表性。其实,在那附近的几个村里都有原生态的地坑院。只是大部分都荒废了,只有少数保存完好,并且有老人继续在里面居住。比起景区来,进入有老人家居住的地坑院,和老人家聊天,了解民风民俗,我感觉更接地气,也更有味道。

人类总能利用大自然为我所用。在我国陕甘宁地区,黄土层非常厚,雨水较少,他们利用天然条件,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。窑洞有靠崖式窑洞,也有下沉式窑洞等形式,其中靠山窑较多。比如陕北窑洞是黄土高原的产物、陕北人民的象征,它沉积了古老的黄土地深层文化。

陕州地坑院特点特色1被誉为地平线下的古村落、人类穴居的活化石、地下的北京四合院;

特色2地坑院有六千多年的历史,是我国特有的四大古民居建筑之一;

特色3地坑院具有坚固耐用、冬暖夏凉、挡风隔音、防震抗震的特点;

特色4与黄土深深的依恋之情,祖祖辈辈黄土人割舍不尽流淌着的血脉。

陕州地坑院还是有别于其他古村落,古民居起于平地,陕州地坑窑院藏于地下,人蛰居其中,这种民居形式直追羲皇穴居时代,堪称最为古老的民居形式了,黄土深厚可见一般。

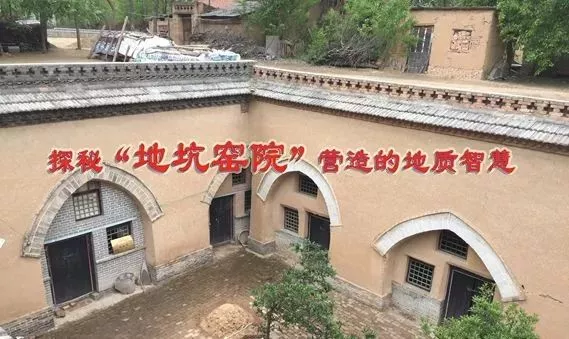

探秘“地坑窑院”营造的地质智慧 地坑窑

1、人类渐渐远去的“穴居生活”

“天然洞穴”是在生产力水平低下的原始荒芜时代,人类最宜居住的“家”。从早期人类的北京周口店山顶洞穴遗址开始,原始人居住的天然岩洞在全国许多地方都有所发现,穴居是早期人类的主要居住方式,它满足了原始人对生存的最低要求。

在中国黄河中上游地区,是世界闻名的黄土高原。生活在黄土高原上的人们,利用那里又深又厚、立体性能极好的黄土层,建造了一种独特的住宅——窑洞。

废弃的靠崖式窑洞民居

窑洞是黄土分布区独具特色的一种民居,也是人类“穴居”发展演变的实物见证。黄土窑洞利用黄土壁立不倒的特性而挖掘的拱形穴居式住宅。窑洞的形式各式各样。但从建筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式、下沉式(天井窑院)和独立式三种形式。其中利用丘陵、山崖、干涸河道两岸的塬壁向纵深挖掘的称为靠崖式或沿山式窑,利用台地向下挖成矩形深坑后,再向四壁纵深挖掘的,称为地坑式或天井式窑,仿地窑式样用砖、石、土坯在地上筑拱式房屋称为覆土窑或锢窑。

陕北的靠崖式窑洞

在城镇化快速发展的今天,原始的“穴居生活”方式大都退出了历史舞台,但作为一定时期内,特定地理环境下的产物,那些原始人类曾经住过的多不胜数的洞穴,至今还残留在神州大地的角角落落。近年来,随着旅游业的快速发展,古老的窑洞式民居再次走进人们的生活。

2、“进村不见房,闻声不见人”的秘境世界--“下沉式窑居村落”

下沉式窑居村落近景

这是一种有“中国最神奇的村庄”之美誉的地方,一个个以“地坑院”群为主体的“下沉式窑居村落”,这里曾被国内外游人称作“建筑奇迹”,那就是“见树不见村,见村不见房,闻声不见人”的“下沉式窑居村落”,人们也称它地坑院、天井院。这兴许是一种中国最具风情的窑洞群,它们的大片分布区不在黄土高原腹地的陕北,而在黄土高原南部边缘的河南陕州,在山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区也有所分布。如果你有机会去这个地区旅游,你定会慨叹这种地坑院的神奇,这“地坑”,对远道而来的游客一点儿都不坑!

80年前德国飞行员拍摄的陕州地坑院群

如今在河南省三门峡市陕(县)州境内仍有一百多个地下村落、近万座地坑院。

2007年河南陕县被中国民协命名为中国地坑窑院文化之乡。2011年“地坑院营造技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录。2013年,陕县庙上村地坑院入选第七批全国重点文物保护单位,2014年陕县西张村镇庙上村因地坑院分布广泛入选国家住建部首批“中国传统村落”名录。

据资料介绍,地坑院”,是在平地挖一个6至7米的四方深坑,然后再在坑的四壁凿挖8至12孔窑洞居住。有的窑里还挖有小拐窑,用于储藏柴草、蔬菜等杂物,以增加使用面积。窑里多用土坯垒成火炕,供人休息。出口是从窑院一角的窑洞内凿出斜坡通向地面,为住户进出之阶梯式通道。在通道一旁挖有水井一眼,供人畜用水。距井口3至4米,打有红薯窖,可储藏红薯,因井水能保持一定温度和湿度,使红薯保存得非常新鲜而持久。院中间挖有渗井1个或2个,同窑院深度一样,直径一米,底层铺炉渣50公分左右,供存渗雨水之用。

这种“下沉式窑居村落”,进入村内,只闻人言笑语,鸡鸣狗叫,却不见村舍房屋,“进村不见人,见树不见村”就是它的真实写照。

3、“地坑窑院”营造的地质智慧

我对地坑院的认识和了解始于2007年郑州黄河国家地质公园博物馆的布展工作,因为郑州黄河国家地质公园是以窑洞为特色的地质公园博物馆,博物馆要展示黄河、黄土的一些特性,特别是黄河文化展区要展示黄土高原与黄河流域的民俗风情,而简单地研究了一下中国的窑洞,后来又对陕州地坑院做了一次专项考察。

2019年的暮春时节,受河南某电视节目科普片拍摄的需要,我作为地学旅游与地学科普专家再次对三门峡陕州区“地坑院”群进行了科学考察。

(1)陕州黄土地貌“三大黄土塬”

中国黄土高原素有“千沟万壑”之称,大大小小的沟谷将地面切割为支离破碎景观,黄土塬、黄土梁、黄土峁是黄土地貌的主要类型,它们是当地群众对桌状黄土高地、梁状和圆丘状黄土丘陵的俗称。黄土塬为顶面平坦宽阔的黄土高地,又称黄土平台。

黄河、三门峡市与陕州黄土塬位置关系卫星影像图

地处黄土高原东南边缘的三门峡陕州区(原陕县),辖区内有张村塬、张汴塬、东凡塬等3大代表性的黄土塬地貌。三大塬上分布的黄土厚度均在150米以上。其中位于张汴塬上张汴乡东南约l千米的曹村为主要的黄土科学研究剖面所在地,积累了大量的科学研究资料。为了揭开地坑窑院的地质结构之谜,我带领科学摄制组考察了曹村黄土剖面。

曹村位于张汴塬的东部边缘,这里的最高海拔高度为760米,曹村东侧为流水冲刷而形成的一系列黄土峡谷,峡谷间为黄土梁,峡谷内谷壁直立,植被不发育,黄土天然结构露头清晰。根据科研资料,这里出露了厚达145米的黄土地层,内含33个浅黄色的黄土层和32个红褐色的古土壤层,层层可数,结构清晰漂亮,下伏上新世红粘土厚8米(未见底)。从黄土结构与地质时代上,剖面自上而下分别为:0~1.5m部分为马兰黄土(L1);1.5~87.55米为离石黄土(S1~L15);87.55~145米为午城黄土(S15~L33);145~153米为上新世红粘土层。也就是说,这里地表局部分布有结构疏松的马兰黄土外,大部分地表出露的是离石黄土最顶部的第一层古土壤层。

曹村黄土剖面上部景观

(2)“地坑窑院”营造的地质智慧

据不完全统计,在陕州区三大黄土塬上,上世纪80年代初期,农民居所中95%以上还是地坑院。时至今日,集中连片的地坑院村落仍有200多个,有地坑院12000余座,保存最完整现存时间最久的地坑院已有300多年。为了揭开地坑院营造的神秘面纱,我们找到了获得国家级非物质文化遗产代表性项目窑洞营造技艺(地坑院营造技艺)代表性传承人西张村镇人马寨村的王四虎老先生。

王四虎今年70岁,1949年出生与共和国同岁,从小记事起就住在地坑院里,后跟随父亲学习地坑院的营造技术,王家的这门技术是祖辈上传承下来的,传到自己至少已经四代了。

地坑院营造技术传承人王四虎

王老先生带领我们来到他近年来营造的一处半成品(样品)“地坑院”,现场给我们讲解地坑院的营造技术。王老师的地方口音很重,个别方言我也是似懂非懂,慢慢的交谈中我读懂了地坑院的结构。

王老先生示范地坑院窑洞的挖掘

王老先生说,陕州这一带的黄土特别适宜建造地坑院,距离陕州不远的灵宝市等地就不适宜建地坑院,因为我们陕州这里的土质比较结实,容易立窑(建居住的窑洞),灵宝等地的土质比较疏松,不立窑(无法建可以居住的窑),所打造的窑洞容易塌方。从这一席话和曹村黄土剖面的考察,我一下子明白了,这些地坑院营造技师们对当地土层结构的熟悉。

1)黄土中发育的垂直节理确保了地坑院的壁立

黄土与其它的火山岩、变质岩和一般的海洋与河湖里沉积形成的岩石不同,“黄土”是一种非常特殊的“岩石”,它是大风吹来的,无论是陕州的黄土塬还是整个黄土高原,都是距今260万年以来强大的西北季风以沙尘暴的形式,从西北的戈壁沙漠里吹扬搬运而来,也就是说黄土是以风力搬运的黄色粉土沉积物。

垂直节理发育的黄土与古土壤

这些黄土在堆积压实过程中,由于黄土自身的重力等因素的作用使土粒间上下距离变得瑜伽紧密,而土粒左右之间变化较小,甚至会形成一些垂直的空隙密集带,致使黄土出现垂向上与横向上的显著差异,当这些土层暴露或接近地表时,下渗与蒸发的地下水和空气便沿着抵抗阻力最小的方向移动,也就是沿着黄土中逐渐形成的垂直方向的空隙密集带不断地做升降运动,这就形成了黄土中的垂直节理。节理,也称为裂隙,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移的小型断裂构造。黄土的这种垂直节理发达的特性,使黄土的直立性变得非常强大,黄土土层在垂直方向上的节理发育,使黄土在竖起方向承压能力较强,在黄土分布地区开凿窑洞不易崩塌,这就为当地居民提供了凿窑洞而居的便利条件。

“地坑院”一般是在黄土地上挖一个6-7米的四方深坑,由于巨厚层的黄土中垂直节理的发育和黄土的直立性,才使地坑院的营造可以是直立的下挖,而不会崩塌。

2)结实的古土壤层成为地坑院理想的洞顶

原来,陕州的三大黄土塬上,地表结构疏松的马兰黄土的分布厚度较小,大部分塬上直接出露的是离石黄土中厚达4米的第一层红褐色古土壤层(专业名称为S1古土壤),因这层古土壤层黏土质含量极高,且位于顶部的部分古土壤化最强颜色最红,该古土壤层底部颜色变浅,并可见一薄层的钙质结核层,因为该层古土壤黏土质含量高,结构致密,强度高,渗水性差,经压实后,在确保了地坑院窑洞洞顶结实的同时,又确保了地表水不下渗到下面的窑洞内,保障了窑洞内的干燥不潮湿,该层古土壤层成为陕州三大塬上地坑院最理想的直接洞顶。

地坑院顶部裸露的褐红色古土壤层

3)疏松的黄土层成为理想的窑洞居所层位

地坑院内窑洞开挖的主要层位为古土壤化较弱的第一层古土壤层的下部与第二层黄土层(L2)。王老先生说窑洞不能直接开挖在红胶泥土中(专业名称为红褐色的古土壤层),一是在红胶泥土比较坚硬,刨不动,刨一下只是一个小点,再是红胶土(古土壤层)干澡后容易开裂,窑洞易掉块。其下的灰黄色黄土层属黏土质含量稍低的粉砂土,硬度和粘度特别适宜营造洞穴,王老先生示范性地为我们刨了几块土展示给我们。

王四虎老先生在示范挖窑

科研资料显示,第二层黄土层(L2)粒径>30μm的粗粒组分含量一般在20-30%之间,属于黏土质含量较高的粉砂土。

4)黄土的粗砂质层成为地坑院理想的渗排水层

地坑院的排水是大家普遍关心的事,特别是当遭遇特大的暴雨时,敞开的地坑院会不会被水淹而成为水坑。

王老先生斩钉截铁地说,再大的雨水,地坑院的渗排水系统都能够把它们排掉,绝对不会让地坑院被水淹,让水进入窑洞。王老先生给我们详细地讲述了地坑院的渗排水系统。

地坑院一般下挖深度为6米左右,院的中央为一个洼地,当地人称之为渗池,也就是用来渗水的池子,平时的雨水先流入这个渗水池,渗水池的角上还有一口用于渗水的渗井,流入渗池的水增多时便流入边上的渗井中,王老先生讲再大的雨水,进入渗井都能排掉,绝对不会淹掉地坑院,就这么神。

为了揭开渗井这个无底洞神秘的面纱,我和王老先生聊起了地坑院排水系统的开挖情况。院里的渗坑不需要讲解,它起到了收集汇聚雨水的功能,渗井是在院中向下开挖的一口井,这口井向下一般在开挖2米左右时会见到一层红胶土(这便是这里的第二层古土壤层),厚度大约3米左右,渗井必须挖透这层红胶土,到下面的黄土层中2-3米,雨水在这里再大、再多都能给排掉,就这么神。

我查阅了这里的黄土粒度资料,原来,三门峡陕州一带的黄土中,以第15层黄土为界,上部黄土的粒度较粗,下部粒度较细。在上部的粗粒黄土层位中,第3、6、9、15这几层黄土的粗粒含量特别的高,粒度> 30μm的粗砂含量局部层段可达55%,属于砂黄土系列。地坑院的排水系统正是利用了这里第三层黄土层疏松的结构、粗大的粒径和巨大的空隙度所产生的强大的排渗水能力。

颗粒粗大在地表极易风化的第三层浅土黄色黄土

原来,地坑院的排渗水系统是又一次巧妙地利用了当地不同层位的黄土特性,其科学性不容置疑。

5)地坑院的吃水来自黄土层中的上层滞水

地坑院的入口通道旁都会打一口吃水井,水井的深度王老先生讲一般都在20-30米左右,这口井要打穿3层红胶泥层,也就是当地黄土剖面结构中的第2、3、4三层古土壤层和一层比较明显的姜石(钙质结核)层,才有少量的水,水不是很大,基本上够吃的。

地质资料显示,这个位置正是第5层黄土的位置,其下为第5层古土壤层,这第5层深红褐色的古土壤层,在整个黄土高原地区都是一个明显的标志层,它由3层比较密集的古土壤层组成,地貌景观上形成鲜明的“红三条”,它是离石黄土上下段的分界,总厚度三门峡陕州一带厚达5.6米,因其黏土化程度较高,结构致密,区域上在地下形成了一个挡水层,在其上部结构疏松的黄土层中形成了少量的上层滞水,地坑院的水井主要使用的就是这层量不是很大的地下水。第5层古土壤之下的第6层黄土又是一层粒度粗大的黄土层,如果打穿了第5层古土壤到第6层黄土层中,地下水就会象渗井一样把仅有的少量地下水也给排渗走而成为干井而无水。

中部深红色的为第5层古土壤层

4、感悟

王四虎老先生等地坑院的营造艺人,虽然不懂得地质知识,甚至也没有多深的文化,但在长期的实践中非常熟悉地掌握了当地的地层结构,地坑院的营造充分地利用了当地的黄土与古土壤层的不同特性,处处显示着地质智慧,让人敬佩。

来源:地学科普旅游之窗;作者:章秉辰