文化遗产档案|六十年前“双生子”落地 中国原子能时代正式开启

在中国原子能科学研究院坐落着标志中国跨进原子能时代的中国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器,也就是我们常说的“一堆一器”。

“一堆一器”开启中国原子能时代

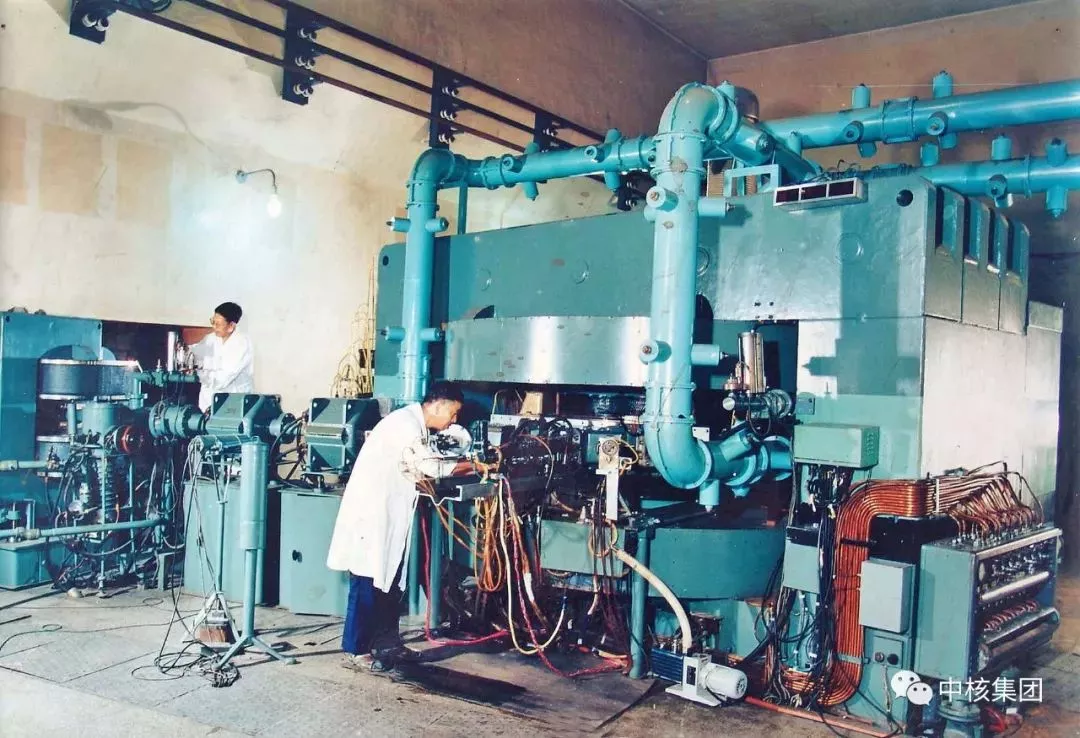

1955年,党中央作出了集中力量发展核事业的重要指示,并决定从苏联引进一座7000千瓦的重水型实验性重水反应堆和一台直径1.2米的回旋加速器。原子能院在极其简陋的条件下开始了“一堆一器”的建造工作。

仅仅两年多时间,一座新的原子能科研基地在昔日荒滩田野上奇迹般地屹立起来,我国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器在这里诞生。1956年5月26日,重水反应堆和回旋加速器动工兴建;1958年6月10日,我国第一台回旋加速器第一次得到了质子束并且打到靶上;6月13日,我国第一座重水反应堆首次达到临界。7月1日,《人民日报》头版刊登文章,报道说:“‘一堆一器’的建成,标志着我国已经跨进原子能时代”。

“一堆一器”建设得到国家领导人高度关注

1958年9月27日,“一堆一器”移交典礼隆重举办。时任国务院副总理兼外交部长陈毅亲自为典礼剪彩,时任国务院副总理聂荣臻发表重要讲话并在移交簿上签字验收。

1958年10月5日,毛泽东来到中国自然科学跃进成果展览会,在重水反应堆模型前详细询问了这个新基地情况。此外,在移交典礼前后,周恩来、邓小平、朱德、陈毅、贺龙、彭真、董必武等党和国家领导人亲临原子能院视察,对原子能科学研究基地和“一堆一器”的建设和发展给予了巨大关注和殷切希望。

“一堆一器”建成后,原子能院科研人员围绕堆器开展了大量卓有成效的科研工作,为攻克“两弹一艇”技术难关、为研制人造卫星和洲际导弹作出了重要贡献,同时在核能开发和核技术应用方面取得丰硕成果,荣获国家级奖励12项、省部级奖励170项,培养和造就了一大批科技人才。

“一堆一器”荣耀中国核能事业

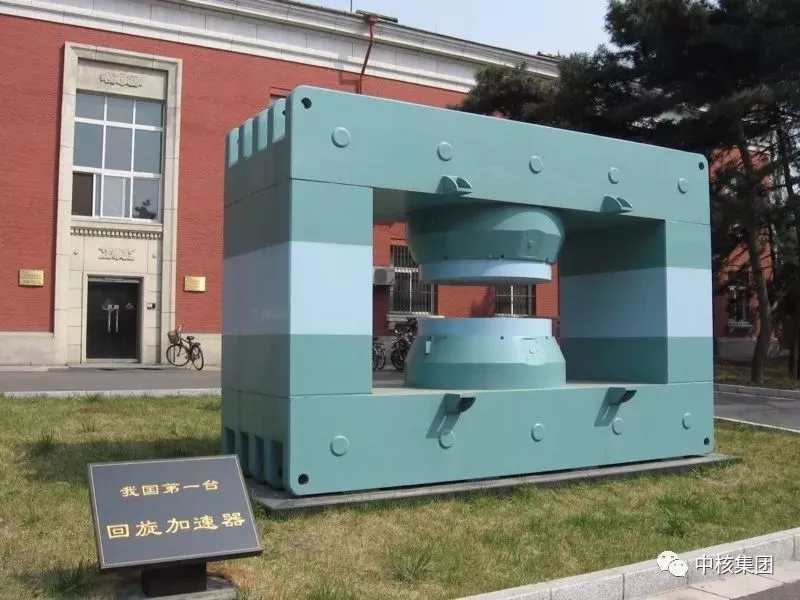

从基础研究,到“两弹一艇”技术攻关,再到和平利用原子能,“一堆一器”为中国核事业的发展作出了不可磨灭的历史贡献。1987年和2007年,回旋加速器和重水反应堆先后完成了她们艰巨的历史使命,光荣退役。

在“两弹一艇”攻关中,“一堆一器”发挥重要作用。元件、材料及部件先后在重水反应堆和轻水反应堆上进行辐照考验,提供了重要数据。

“一堆一器”为核能和平利用作出重要贡献。一是圆满完成了秦山核电站核燃料组件多次入堆考验任务,为燃料元件国产化、提高核电站的经济性和安全性提供了可靠数据,为我国核电起步做出了历史性贡献。二是生产的同位素和放射源广泛用于工业、农业、医学、环境等领域,为促进国民经济发展、提高人民生活质量、保护生态环境作出重要贡献。

“一堆一器”培养和输送大批优秀核科技人才。六十年来,其创新性工作造就了60多位两院院士,培养的科技人才和管理人才遍布全国,先后派生或援建了中科院高能物理研究所、上海原子核研究所、兰州近代物理研究所等单位。

“一堆一器”是核工业文化的源泉。老一辈核工业人发扬“两弹一星”精神和核工业精神,培育形成了“以身许国、敢为人先、严谨求实”的“四○一精神”。60年来,这些精神和优秀文化传承至今并历久弥新,激励着一代又一代科技工作者在核科学事业创新发展的道路上砥砺前行,奋勇攀登。

“一堆一器”是开展爱国主义教育和核科普教育的重要平台。目前,原子能院是全国核科普教育基地和核工业爱国主义教育基地,“一堆一器”是教育基地的重要组成部分,其现状保持了非常好的完整性和原真性。每年接待参观万人以上。

如今,退役后的“一堆一器”安静地矗立在原子能院科研生产区中心位置,东西遥遥相望。重水反应堆整体建筑保存完整。回旋加速器原有厂房建筑完好,目前作为实验研究和办公使用。回旋加速器的核心部件主磁铁展出于回旋加速器设计研究中心办公楼前。

Hash:4273712eaa2ab67e4a59c182c020cf347379d0e6

声明:此文由 中核集团 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

世界文化遗产在中国 中国的文化遗产 中国物质文

物质文化遗产包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物,历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料等可移动文物;以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城。非物质文化遗产包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。

-

中国的世界文化遗产景点 中国的世界文化遗产景点小报

中国的世界文化遗产景点 中国的世界文化遗产景点小报 1. 中国的世界文化遗产景点小报2. 世界文化遗产小报模板3. 历史文化遗产的小报4. 中国世界文化遗产语文小报5. 自然文化遗产小报6. 保护文化遗产小报7. 中国的世界文化遗产长城8. 中国历史文化遗产的小报

-

中国非文化物质遗产景点门票 中国非物质文化遗产园门票多少钱

中国非文化物质遗产景点门票 中国非物质文化遗产园门票多少钱 1. 中国非物质文化遗产园门票多少钱2. 中国非物质文化遗产景区3. 非遗园的门票价格规定4. 非遗博物馆门票5. 中国非物质文化遗产园门票多少钱一张6. 中国非物质文化遗产公园7. 国际非物质文化遗产博览园门票多少钱8. 非遗公园要门票吗9. 非遗博览园门票价格10. 非遗园门票多少钱?

-

世界中国文化遗产景点 世界中国文化遗产景点有哪些

世界中国文化遗产景点 世界中国文化遗产景点有哪些 1. 世界中国文化遗产景点有哪些2. 世界中国文化遗产景点有哪些国家3. 中国世界文化遗产景区有哪些4. 中国的世界遗产景点有哪些5. 中国世界文化遗产旅游景点6. 中国世界文化遗产都有哪些地方7. 世界中国文化遗产景点有哪些地方8. 中国的世界文化遗产景点有哪些9. 中国哪些景点是世界文化遗产10. 世界中国文化遗产景点有哪些图片11. 中国的世界文化遗产景点

-

中国文化遗产日,走进文化遗产-西递村

2005年12月22日,为进一步加强文化遗产保护工作,国务院决定从2006年起,6月的第二个星期六做为中国的“文化遗产日”。2017年改称“文化和自然遗产日”文化遗产是中国传统文化的重要表现形式,奉国寺蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,体现着中华民族的生命力和创造力,是各民族智慧的结晶,也是全人类文明的瑰宝。遥见牌坊翠野奔,儒商自古出寒门。诗书耕读传家远,一诺千金

-

中国那些景点是非物质文化遗产 我国非文化遗产景点

中国那些景点是非物质文化遗产 我国非文化遗产景点 1. 我国非文化遗产景点2. 中国非文化遗产景点3. 中国非物质文化遗产的地方4. 我国非文化遗产景点300字作文5. 我国非文化遗产景点名录6. 我国非物质文化遗产景点7. 世界非物质文化遗产名录 中国景点8. 我国非文化遗产景点有哪些9. 我国非文化遗产景点排名10. 非文化物质遗产有哪些景点11. 我国非物质文化遗产有哪些地方

-

中国被遗弃的文化景点 中国被列入世界文化遗产的地方

中国被遗弃的文化景点 中国被列入世界文化遗产的地方 1. 中国被列入世界文化遗产的地方2. 中国被列入世界文化遗产的地方是3. 中国被列入世界文化遗产的地方有哪些4. 中国被列入世界文化遗产的地方是哪里5. 中国被列入世界文化遗产名录的地方6. 中国被列入世界文化遗产的地方哪个能写得最多7. 我国被列入世界文化遗产的地方8. 中国被列为世界文化遗产的地方9. 我国有哪些地方被列为世界文化遗产10. 中国被列入世界文化遗产的地方有11. 中国有哪些被列入世界文化遗产

-

中国景点文化 中国景点文化遗产

中国景点文化 中国景点文化遗产 1. 中国景点文化遗产2. 中国景点文化遗产作文4003. 中国景点文化遗产有哪些4. 中国物质文化遗产景点5. 中国旅游文化遗产6. 国内文化遗产景点7. 中国景点文化遗产排名

-

中国有哪些世界文化遗产景点 中国有哪些世界文化遗产景点名称

中国有哪些世界文化遗产景点 中国有哪些世界文化遗产景点名称 1. 中国有哪些世界文化遗产景点名称2. 中国世界文化遗产的景点有哪些3. 中国有哪些世界文化遗产景点名称及图片4. 我国有哪些景点被列入世界文化遗产名录5. 中国世界文化遗产旅游景点6. 中国的世界遗产景点有哪些7. 世界文化遗产名胜古迹有哪些8. 中国世界文化遗产景点排名第一9. 中国世界文化遗产有哪些地方介绍10. 中国有哪些世界文化遗产景点名称图片11. 中国有哪些世界文化遗产景点名称是

-

中国文化遗产景点大全 中国著名遗产景点

中国文化遗产景点大全 中国著名遗产景点 1. 中国著名遗产景点2. 中国世界文化遗产景点3. 中国遗产景点有哪些4. 世界文化遗产中国名胜古迹5. 中国文化遗产十大景点6. 中国著名遗产景点排行榜7. 中国名胜古迹遗产8. 中国遗产旅游景点9. 中国的世界遗产景点10. 中国著名遗产景点有哪些

-

在“中国文化和自然遗产日”,来一场大西北文化遗产之旅

本周六将迎来“中国文化和自然遗产日”文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志它不仅对研究人类文明的演进具有重要意义而且对于展现世界文化的多样性具有独特作用是人类共同的文化财富为营造非物质文化遗产保护的良好氛围动员全社会共同参与增强文化遗产保护意识国务院自2006年开始将每年6月份的第二个星期六定为“文化和自然遗产日”读懂文化遗产

-

中国非物质文化园景点 中国非物质文化遗产主题公园

中国非物质文化园景点 中国非物质文化遗产主题公园 1. 中国非物质文化遗产主题公园2. 国家文化遗产公园3. 中国非物质文化遗产景区4. 非物质文化遗产主题公园设计5. 中国非物质文化遗产主题公园开放时间6. 中国非物质文化遗产主题公园在哪里7. 非物质文化遗产国家公园8. 中国非物质文化遗产主题公园有哪些9. 中国非物质文化遗产主题公园建筑方案10. 打造非遗文化公园11. 非文化遗址公园

-

世界非物质文化遗产景点 - 中国非文化遗产景点

世界非物质文化遗产景点 - 中国非文化遗产景点 1. 中国非文化遗产景点2. 中国非文化遗产地方3. 中国非文化遗产景点的有哪些4. 中国非文化遗产景点介绍5. 中国非文化遗产景点排名6. 我国非文化遗产景点7. 非文化遗产景点有哪些8. 非文化物质遗产有哪些景点9. 中国非物质文化遗产地方10. 中国非物质文化遗产景点

-

中国世界遗产景点人数 - 中国有多少世界文化遗产总数

中国世界遗产景点人数 - 中国有多少世界文化遗产总数 1. 中国有多少世界文化遗产总数2. 中国的世界文化遗产总数3. 中国文化遗产数量世界第几4. 目前我国世界遗产总数5. 我国现有世界文化遗产共有多少个6. 中国一共有多少世界文化遗产7. 中国的世界遗产总数

-