中国丝绸博物馆:西湖边的丝绸故事

原创

从抽丝剥茧、纺纱成线,再到华美绸缎,作为中国传统文化的重要载体,丝绸以一袭柔美之姿绵延千年,风靡世界。“千里迢迢来杭州,半为西湖半为绸。”杭州,有 “丝绸之府”的别称,世界最大的集收藏、研究、传承、展示于一体的纺织服饰类专题博物馆——中国丝绸博物馆就坐落在西子湖畔。

玉皇山脚下的中国丝绸博物馆。这座1992年正式落成的博物馆,今年正值开馆25周年。

桑园染草,小桥流水,中国丝绸博物馆尽显自然之美。从丝线到绸缎,一切源于种桑养蚕,凝结了“大自然的馈赠”和中国人的勤劳、智慧。

博物馆内,白色的楼梯如同绸缎般飘逸灵动、行云流水。

赵丰介绍“丝绸之路”的前世今生。“丝绸之路”的开通,让丝绸成为古老的世界商品之时,也有效传播了中国的丝绸文化。赵丰是中国丝绸博物馆的馆长,他1977年考入浙江丝绸工学院印染专业,研究生时师从丝绸界老前辈、原浙江丝绸工学院院长,也是中国丝绸博物馆的提倡者、创立者朱新予。和老师一样,赵丰的一辈子也执著于一件事:丝绸。

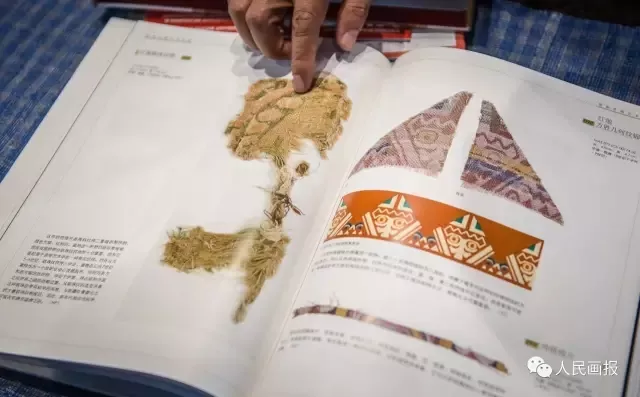

赵丰说,博物馆还注重与“一带一路”沿线国家的博物馆及学术机构合作推进丝绸文化保护,《敦煌丝绸艺术全集》便是合作的产物。这部著作将丝织品进行了图案复原,并配上详细的组织结构分析,以期世人对丝绸文化有更深层次的了解。

中国丝绸博物馆致力于保护、传播与弘扬丝绸文化。从历史文物到工艺过程,从科技保护到现代时尚,古今中外,只要关于丝绸的事物仿佛都容纳于这一馆之中。在赵丰馆长的引领下,我们走进了这座讲述中国丝绸文化故事的博物馆。

在博物馆的天蚕灵机厅,工作人员在现场展示织机的操作。在2009年,由中国丝绸博物馆牵头申报的“中国蚕桑丝织技艺”就已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。作为非物质文化遗产,蚕桑丝织技艺不仅包括生产技艺、工具,还包括相关的民俗活动。

2012年,成都地铁建设时无意中发现了一处汉墓,四部完整的西汉时期的织机模型被发掘出土。一同出土的还有一些木俑,根据木俑的形态,专家推断出这是一幅纺织工劳作的景象。之后,博物馆根据木俑的身高比例,复原了织机,并摸索出了织机的工作原理。

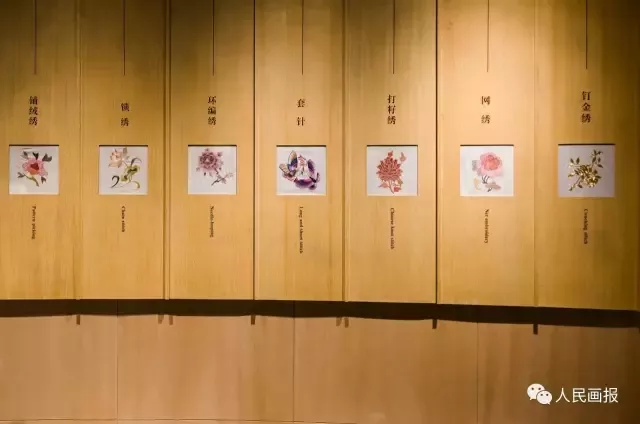

刺绣针法放大模型

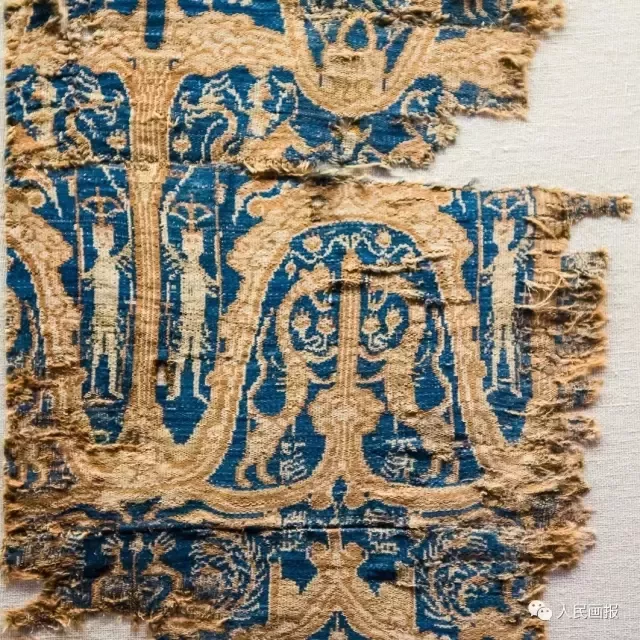

楼堞对兽对人物锦(局部),汉晋织物。其图案骨架由涡云纹样构成,呈波状排列,卷云之间又有直线相连,形成层层叠叠的楼堞纹样。

团窠联珠花树对鹿纹锦帽,唐代服饰。整件帽子的款式与笠帽较为相似,其中帽冠部分共有六片圆三角形织物拼缝而成,帽檐采用的面料与帽冠部分相同,在帽檐和帽冠相交处还缝有35根垂带。

黄褐色如意山茶暗花罗,宋代织物。这类写生花卉在宋代相当流行,仅江西德安周氏墓就出土了十余种,包括这块山茶暗花罗。

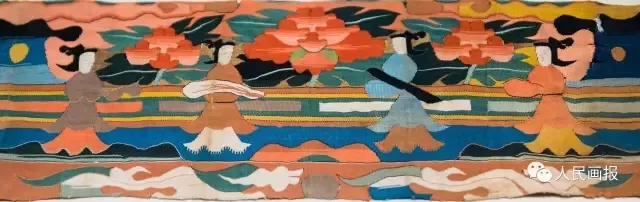

缂丝经皮子,明代织物。佛经封面俗称“经皮子”。缂丝经皮子以平缂、戗缂等缂丝工艺织出四位着上衫下裙的仕女,上方为三朵盛放牡丹,枝叶繁茂,下方为白色流云。

十九世纪六七十年代的外销白缎地彩绣人物伞。此外销伞的伞顶饰有象牙人物圆雕,象牙伞柄镂刻树叶花卉纹,用料奢侈。伞面绣有中国历史故事和戏曲场景,极具东方情趣。

品蓝绸多子多福枕顶,民国工艺品。该绣品为一枕顶,方形,一对。主要面料采用蓝绸。其上彩绣石榴、佛手等纹样。这类石榴切开一角,露出浆果的图案,可称为“榴开百子”的吉祥纹样。

丝绸既是传统的,又是时尚的,同时也是一种生活方式。在中国丝绸博物馆内,通过各种藏品、展品,可以体会到千百年来的时尚变迁和生活演变。

素罗单衣,南宋服饰。宋代青年女子常用的服装。

元代服装。包括女子穿的大袖袍、男子的辫线袍、海青衣等,反映元代贵族男女的服饰风格。

黄色柿蒂窠妆花缎裙式蟒袍,清代服饰。从骨朵云纹、过肩蟒等纹样判断,应为明代晚期袍料,但款式却是清代朝服雏形,可能是后人将晚明袍料按清代款式缝制而成。

大红绸地盘金彩绣八团龙女袍,清代服饰。典型的晚清满族宫廷女子八团袍服,整件袍服共织绣了八个团龙,其中在前胸、后背处以盘金彩绣有三团升龙纹,两肩、两袖端为行龙,具有极其浓厚的宫廷色彩。

陈列于西方时装馆的使用巴尼尔式裙撑的女装——18世纪西方社会的流行样式。

19世纪30年代末的西式女裙。当时,越来越多的女性乐于选择各种印花面料,而当时新的毛棉面料的使用使得印花机可以印出更加清晰和鲜艳的色彩,半抽象图案和柔和的花卉纹样非常流行。

20世纪20年代,西方时尚洋装冲击着中国传统服饰文化。两者几经碰撞之后,一种被称为“文明新装”的服饰应运而生,同时还有中西合璧的“旗袍”。男装中则有长袍马褂完全中式者,有着长衫穿西裤皮鞋中西合璧者,也有完全西化整套西服者。

随着西洋裙装进入中国,衣领中式、裙摆西式的中西合璧式连衣裙也开始出现。并且,人们还将旗袍外搭西式外套、斗篷等。此时,东西方服饰文化达到了极大的交融,产生出多元文化时代的别样风尚。

旗袍继承了古代中国的袍服元素,吸取了西洋服装裁剪方法,完美体现中国女性秀丽柔和的曲线和独特的韵致。

相关报道,敬请关注 ☟

《人民画报》2017年第4期

摄影 本刊记者 郭莎莎

采访 本刊记者 张劲文

编辑 黄丽巍 莫倩

Hash:bd1277e28f16a645459841a477d340ce100138ad

声明:此文由 人民画报 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com