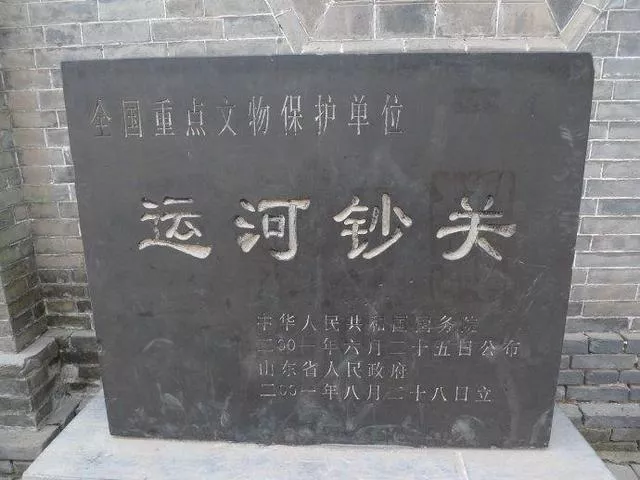

临清运河钞关(收取关税之所)在鳌头矶南300米处大运河西岸。始建于明宣德四年(1429年),延存至今已有5

70余年的历史。现存有钞关仪门,南、北穿厅,公堂、巡拦房、船料房、官属合房等80余间古建筑,院内存有明代和清代碑刻。在运河槽运史上占有极其重要的地位,是一处重要的历史文化遗存,并且是全国唯一的一处钞关旧址。2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。明代之初,基于临清成为漕运咽喉、商业都会以及诸王练兵、漕粮储积、贡砖烧制、商市税征等原因,永乐二十一年门1423年),山东巡抚陈济上疏:要求在临清设钞关。宣德四年门1429年),钞关之设自此始。这时运河上共设钞关七处,临清为其一。

宣德十年(1435年)朝廷在临清又增设户部榷税分司,以督理关税,至万历年间,临清钞关年征收船料商税银八万八千余两,居全国八大钞关之首,占全国课税额的四分之一。山东省万历年间一年税课银

只有八千八百余两,仅及临清钞关所收十分之一稍强,足见临清钞关地位之重。

万历二十七年门(1599年),在临清钞关演绎了一场震惊朝野的大事件,在中国封建社会史上重重地写上了一笔,这就是王朝佐反监税斗争。

明朝中后期,大量的商税收入刺激了封建统治者的贪欲,从而造成了乱征求资助之风。万历时,百税杂出,征税中官遍布天下,临清更是重灾区。中官马堂征税临清,网罗党羽数百人,强取豪夺,“虽平昔富庶繁丽之乡,皆成凋敝”。临清商民为之-,州民万余纵火焚烧了马堂署,毙其党羽37人。织筐夫王朝佐,慨然承担责任,以免众人之难。王朝佐英勇就义,后人为之建祠立碑,在钞关内供人瞻仰。此事件及碑刻拓片,陈列在北京中国历史博物馆。

或许灌注在钞关的历史太过沉重,以至每一座建筑、每一块砖石都显得那么厚重。当你漫步在钞关大院内,观望着,抚摸着这里的一切,那一块块伤痕累累的碑石,那一尊尊硕大的柱础,好像看到了那伤痕累累的王朝,像是在诉说着它的兴衰。钞关内陈列的一块块展版,帮助你,引导你去追寻、去回味那历史的故事。

临清:打造好京杭大运河沿岸唯一一处钞关文化旅游景点

近日,临清钞关片区项目情况汇报会召开。会议指出,钞关片区项目是我市历史文化脉络的重要节点,事关城市长远发展和人民福祉。要增强保护意识,不搞大拆大建,妥善保护文物古迹,留住历史记忆。要统筹规划布局,搞好建筑设计,彰显运河文化和商业文化特色。要完善设计方案,注重文化的延续和传承,建设精品工程,真正让群众满意,造福子孙后代。

临清钞关环境整治从2018年即开始实施。当年《临清运河钞关环境整治施工方案》获国家文物局审核通过,该工程将开通临清运河钞关仪门至明运河140米的甬道,其工程包括拆除占压甬道的、与文物环境不协调的建筑,清理查找甬道、玉音楼等古建筑遗存,修缮甬道两侧的文物建筑,包括整治修饰,道路铺装,遗址保护展示等。打造京杭大运河沿岸唯一一处钞关文化旅游景点,带动临清市中洲古城的保护开发。

临清运河钞关,位于临清市城区内大运河西岸,始建于1429年(明宣德四年),已有近600年的历史,为全国重点文物保护单位,是我国唯一一处钞关旧址。

更值得一提的是,临清钞关不仅收船税,竟还收车税,河运、陆运通吃。至万历年间,临清钞关的年税收总额达83000余两白银,居全国钞关之首,占全国课税总额的四分之一。

来源:临清微生活

【免责声明:我们致力于公益宣传,无任何商业用途。我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如在使用信息时侵犯了您的利益,请及时联系,我们将在24小时之内删除。】

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

【来源:文旅聊城】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:newmedia@xxcb.cn

清名桥古运河景区有哪些景点 运河名城临清名胜古迹

1. 运河名城临清名胜古迹

临清历史悠久,是省级历史文化名城。

明清时期,临清凭借大运河漕运兴盛而迅速崛起,成为当时中国30个大城市之一,素有“富庶甲齐郡”、“繁华压两京”、“南有苏杭,北有临张”的美誉。2006年,被联合国地名专家组认定为中国地名文化遗产——千年古县。 临清市境内拥有名胜古迹70余处,其中运河钞关、舍利宝塔、清真寺、鳌头矶等2组11处为全国重点文物保护单位。 临清名人辈出,唐代音乐家吕才、明代著名诗人谢榛、抗日民族英雄张自忠、学界泰斗季羡林、著名画家张彦青等,都是临清人民的杰出代表。

2. 临清古运河文化

碧霞元君祠是聊城市规模最大的道教宫观,位于临清市东环路南段新华办事处桑树园村,临世界文化遗产古运河。道观占地25亩,建筑面积2749平方米,该祠也是道教文化与运河文化的融合地。

地址:聊城市临清市东环路

门票:免费开放

开放时间:全天

3. 临清古运河景点介绍

临清市位于山东省西北部,漳卫河与古运河交汇处,与河北省隔河相望,是山东西进、晋冀东出的重要门户。三国时期属于魏国。

4. 运河名城临清名胜古迹图片

临清,傍清河得名,因运河而兴。明清时期,这里得益于京杭大运河的漕运发达,“地居神京之臂,势扼九省之喉”,繁荣昌盛达500余年,成为闻名全国的商业都会。近年来,临清市围绕“加快建设运河名城,构建和谐临清”的总体要求,加快推进经济文化旅游强市建设,综合实力明显增强,经济结构进一步优化,人民生活水平日益提高。临清正阔步前进在全面建设小康社会的征程上。

5. 临清古城 运河文化

1958年县市合并,置临清市,属聊城专署。

1963年撤市复县。

1965年1月将临清县卫运河西的尖冢、童村、下堡寺、吕寨、老官寨五个区划归河北省邢台专区,建临西县。同时将馆陶县的潘庄、八岔路两个区划归临清县。

1983撤销临清县,设立临清市(国务院1983年8月30日批准)。

1996年8月12日,撤销大辛庄乡、老赵庄乡,设立大辛庄镇、老赵庄镇。

1999年12月6日,撤销八岔路乡,设立八岔路镇。

2000年6月13日,撤销唐园乡,设立唐园镇。

2000年,临清市辖3个街道、12个镇、7个乡。根据第五次人口普查数据,临清市共有694247人。

6. 临清运河文化旅游景区

漳卫南运河是京杭大运河的重要组成部分,属于海河流域五大水系之一,由漳河、卫河、卫运河、漳卫河新和南运河组成,流经山西、河南、河北、山东四省及天津市入渤海,流域面积37700平方公里。漳卫南运河凝聚着古代中国劳动人民勤劳、智慧、力量的结晶。

7. 运河名城临清名胜古迹有哪些

最正宗的还是伊林居饭庄

古往今来,在任何一张大运河的地图上都会标注临清,运河让临清成为了远近闻名的商业都会和漕运咽喉

清真八大碗:包括烧肉、炖肉、圈巧阁、松花羊肉、清汆丸子、黄焖鸡、黄焖肉、肉杂拌,是回族同胞结合当地饮食习惯而形成的独具临清特色的清真饭菜,是临清回汉饮食文化融合的结晶。

8. 临清大运河世界文化遗产点

答案是京杭大运河是世界上最长的古代运河。南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),流经天津、河北、河南、山东、江苏和浙江,沟通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系。京杭大运河对中国南北地区之间的经济、文化发展与交流,特别是对沿线地区工农业经济的发展和城镇的兴起均起到了推动� ��用。2014年6月22日,在多哈举行的第38届世界遗产大会,正式通过中国提交的“大运河”申遗申请,“大运河”作为文化遗产正式列入世界遗产名录。京杭大运河流经河北、山东、江苏、浙江四省,经过北京、通州、天津、杭州、镇江、清江、扬州、台儿庄、临清、苏州、嘉兴、宣城、淮安、徐州、聊城、济宁、德州、沧州18个市区。全长约1750公里。

9. 临清你这运河岸上的古城

京杭大运河从聊城市阳谷县的阿城入境,阿城就是古时的东阿,从东南而来,沿东南西北方向流入聊城,穿城而过,进入临清古城。京杭大运河也给聊城历史带来过浓墨重彩的辉煌,曾有上有天堂下有苏杭,过了济宁就是东昌一说,并且在聊城下属的临清市设有钞关码头,临清钞关曾经盛极一时。

“我身边的运河故事”征文选登 | 唐代临清运河官仓大型遗址考古

今河北省邢台市临西县仓上村,是后赵和北魏所建临清县治所,又是唐代、五代和北宋时期著名的官仓所在地,隋唐运河永济渠河道在这里穿古临清城西门外而过,故据此,该地今称“仓上”。根据出土墓志铭记载,今仓上村旧址处,唐代为古临清治所惠政乡,五代为古临清治所清化乡,宋代村名或为南赵亟。金天会五年(1127年),古临清城因兵患,迁城至东四十里的曹仁镇(今临清市城南旧县村)后,又改称旧县集、仓集镇。总之,其名字皆因“仓”而起。

唐代,州、县设正仓、义仓和常平仓三类。又将县分为赤、畿、望、紧、上、中、下七级,古临清(治今临西仓上)为望县,唐大历七年析临清南部张桥店而建永济县(治今冠县北馆陶镇)为紧县,贝州清河县(今清河)同为紧县。时临清为望县,所以设为正仓。正仓,是唐王朝的国家粮仓,类似于今天的国家粮库。据《旧唐书》记载:“临清,为魏博镇(节度使)储粟之地。” 唐时魏博,号称天下第一镇(节度使),既为魏博储粟之地,足见唐临清仓的重要。

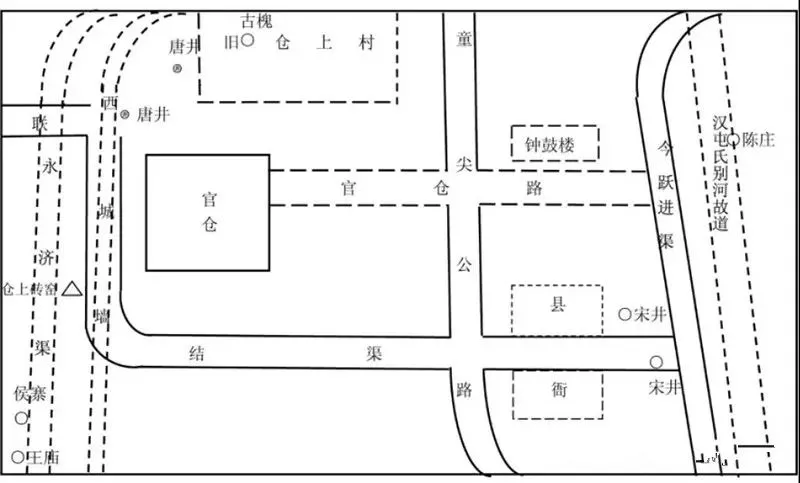

一、唐代临清官仓的地理位置

在仓上村的历史中,官仓的地理位置一直都是一个悬而未决的问题。百姓间的传说也只知有仓,而不知其他,故引起了研究者的很大争议。

通过笔者多年的考古调查认定,唐、宋临清官仓遗址位于旧仓上村西南。仓上砖厂东北,今南北联结渠东岸。它距始建于北魏的临清县衙遗址(堂台子)西北方向500余米,钟鼓楼遗址正西方向300余米,隋开永济渠正东300米左右处。过去,这一带地势较高,人们称其为“斜岗地”。20世纪70年代前后,在它的南、西两面挖了“联结渠”。其后,人们取土,便逐渐在联结渠东岸,形成了北、中、南三个大坑。从考古调查分析,今北坑的北部应为守护官兵的居住区,即建筑区。值得说明的是,北坑北部耕地所占的一部分也应为建筑区。北坑的中、南部及中坑为仓区。现北坑和中坑,特别是北坑东部和北部为耕地所占,未能露出它的全貌。但从考古发现,科学勘探以及走访群众所得来看,官仓的遗址面积,保守估计,至少在500x800米左右。考古发现,今南坑西北沿有唐墓发现,在其他地方也未见作为官仓的一点痕迹,故可以认定其南坑不应为仓区。

判断仓上南北向联结渠东岸的北、中两起土坑为唐宋官仓遗址的依据是:

1. 从地理位置判定:此处遗址地处高阜处,能够避水。此遗址西岸为临清古城西城墙。西城墙之外有古永济渠(隋唐大运河临清故道),且靠近传说中的码头和“马鞍桥”,有利于粮食的装卸、转运和存储。此遗址靠近古临清县衙、钟鼓楼等县内一些主要建筑遗址,有利于防卫。

2. 从考古调查和出土文物判定:此遗址北部的建筑区一带4米左右深的地表下,有大量的唐、宋砖瓦和方形铺地砖遗存。有些地方残砖破瓦的堆积厚度竟达1米多深。其中多见唐、五代和北宋时期的盆、罐、碗等日常生活器皿遗存。还多见用于防护的雷石(砖质)、石弹等用品遗存。从以上遗存可以认定北坑为守护官兵的生活区。在中坑的北部一带,有相当多的唐代大陶瓮残品、陶盆等防火器物出土,同时有唐代古井。在中坑中部和南部一带,村民早年取土时曾发现多根柏木立柱。柏木立柱排列有序,立地牢固,榫卯规整。依此判定,此当为支撑圆仓的中间立柱无疑。实地勘探还发现,在距今地表3米多深的一处唐、宋地层中,发现有10多厘米厚的粮食碳化物,其面积还相当可观。由此判定,此遗址系官仓无疑。

因为官仓遗址的东、北两面,部分为农田所占,西面为南北向的联结渠所占,故未能发现官仓四周的墙体,这就给临清官仓遗址整体面积的确定带来很大难度,有待后人的进一步研究和调查,以期有新的发现。

二、唐宋临清官仓的存在时间

根据临清官仓遗址出土物及旧《临清州志》《临清直隶州志》《临清县志》支零破碎的记载分析,临清官仓(正仓)当初建于唐代早期,历五代、北宋,至北宋晚期而毁,其毁灭的具体时间当为北宋熙宁年间或崇宁年间,其存续时间当在450年以上。损毁的原因当为洪灾或兵灾。

判断临清官仓存续年代的根据为:

从遗址的出土物分析,建筑区域及其周边出土的砖、瓦、瓦当等,相当一部分为唐代早期之物,大部分为宋代遗物。所见方形铺地砖也为宋代遗存。建筑区出土的瓷器,有唐代的玉壁底碗、三彩陶、红陶瓮等。大部分为宋代黑釉、白釉、影青等少数高档次的品种。从这些出土瓷片来看,其档次明显地低于“堂台子”等地的出土物。出土的钱币见有唐开元通宝、宋祥符通宝等,但所见不多。从以上出土物不难看出临清官仓的大致存续年代。

从历史资料分析,据民国《临清县志》记载,唐末五代时,各军阀之间的夺粮之战不断在古临清上演。其中有一条记载说,五代时,宋将刘鄩(xún)乘虚进军,欲袭太原(晋军根据地),晋将周德威自幽州(今北京)率五百骑兵南下追之。刘鄩军遇雨难进,遂欲东行,占领临清(治今临西仓上)晋军粮道。事态紧急,周德威命人捉得刘鄩军十数人,割喉断腕而纵之,令他们向刘鄩报信,说周德威已到了与临清相近的宗城(今威县,治今方营村)。刘鄩闻报,遂舍临清去贝州。周德威急驰至临清,保得粮道无虞。此条记载足以说明,五代时,临清仍为重要粮仓,是主要的运粮通道,战略位置十分重要。故临清仓成为兵家的必争之地。古临清官仓在囤积粮草、官需民用、平抑粮价、赈济灾荒等方面均起到了重要作用。同时,它为古临清的发展注入了无限的生机与活力。

作者:杨遵义,本文由“临西县历史文社”公众号投稿,图片为公众号原文配图。