永丰殷家大院

年代:清

2019年,永丰殷家大院被四川省人民政府公布为第九批省级文物保护单位。

王家大院附近景点 广丰王家大院后面景点叫什么

王家大院附近都有哪些景点?

王家大院附近的景点如下:

1、红崖峡谷景区

红崖峡谷景区位于太岳山国家森林公园南部,灵石县马和乡境内,西距灵石县城20公里,距大运高路灵石出口5公里,与介休绵山风景区和华夏民居之一宅的灵石县王家大院仅6.5公里之遥,和千年古刹资寿寺有9公里之隔。峡谷景区面积2591公顷。

2、韩信墓

山西省灵石县南焉乡高壁村的高壁岭山,距县城10公里,海拔1200米,山势险峻,峭壁深涧,北倚绵山,南接霍岳,东与灵空山对峙,西与秦王岭相望,乃秦汉时期古官道,地理位置十分险要,扼南北交通之咽喉,历为兵家必争之地,素有“川陕通衢”之美誉。

3、石膏山

石膏山是太岳山的主峰之一,制高海拔2532.6米,风景名胜区规划总面积75平方公里 ,位于灵石县城东南35公里处。石膏山是山西名山,历史悠久,自然环境优美,古代就被作为传统游览观赏地。明未清初,傅山先生曾落墨“山林野趣”,成为千古绝唱。

4、资寿寺

资寿寺坐落在山西省灵石县城东十公里的苏溪村。东临绵山,西傍汾河,古树交荫,风景秀丽。这处寺庙,创建于唐代,重建于宋代,在金代又遭破坏,元泰定三年(公元1326年)重建。资寿寺规模颇大,院落宏敞,布局完整。

5、夏门古堡

夏门梁氏古堡位于山西省中南部、晋中市西南端、灵石县境、夏门镇域,始建于明朝万历中期,终建于清朝光绪年间,历时三百余年。累积建成以城堡式建筑群为核心区的民居建筑。夏门古堡建在秦王岭的龙头岗上。

广丰王家大院后面景点叫什么

广丰王家大院后面景点叫什么?答案如下:花山公园,广丰王家大院后面景点叫花山公园

王家大院简介王家大院有什么好玩的

王家大院是一处备受游客关注的特色景区,拥有非常高的人气,整体的环境和内部构造丝毫不输于乔家大院,但是名气也不甚隆重,是一个不错的旅游景点,下面给大家分享具体的攻略指南。

“深山豪宅”坐落于山西的静升镇,静升镇是我国的名镇,早在嘉庆年间,王家大院就已经存在,大院中的绝大多树建筑都是清朝时修建,还有部分建筑为明朝所建。

王家大院的总面积共有25万平方米,其建筑规模可以说在众多古宅院建筑中是非常大的,大院中的住宅建筑按照从西向东的方向延伸,建筑由高向低修建,慢慢向周边扩散而成。

大院是王氏家族修建的院落,大院 *** 包含了大小院落共123座,各式房屋建筑1000余间,其中视履堡、恒贞堡等建筑群还名列国家的文化遗产名单。

王家大院坐落于黄土高坡,整体建筑处于依山傍水的地理位置,整个建筑呈阶梯状层层递进,院中的建筑至今仍保存完好。在建筑格局部署上采用传统的左右对称,前庭后院的建筑风格,具有很高的欣赏价值与历史意义。

大院坐落在静升镇,当年在静升的王氏家族原本以普通劳作为生,后开始经营豆腐业,慢慢的整个王氏家族从农业发展成为商人,又由商人发展成为官员,渐渐的王氏家族开始壮大,家族企业发展鼎盛。

很多王氏家族中的人都选择在外经商,富裕之后,他们就在家乡大兴土木,修建豪宅,也就修建而成现在的王家大院。

至今为止,王家大院中还保留着明清时期修建的各式祠堂,其中保存最完好的就是嘉庆年间修建的孝义祠。

嘉庆年间是王氏家族发展最鼎盛的时候,王氏族人不断地对大院进行修建,经济实力相当雄厚,院内建筑宏伟壮观,雕梁画柱,要说建筑之大气豪华� �真的可以媲美著名的乔家大院。

现在大院中保留的建筑,保留着明清时的建筑风格,不仅是晋商文化的体验,还是明清建筑风格的体现。

王家大院距离省会太原只有两个小时的车程,感兴趣的游客可以到王家大院,感受一下当年山西的晋商风采,对于“山西有座“深山豪宅”,距太原2小时车程,雕梁画栋不输乔家大院”

灵石县景点

灵石王家大院、红崖大峡谷、石膏山、夏门古堡、静升文庙等。1、灵石王家大院:位于山西省灵石县城东12公里处的静升镇(2003年被命名为首批“中国历史文化名镇”)。2、红崖大峡谷:位于太岳山国家森林公园南部,灵石县马和乡境内,西距灵石县城20公里。

灵石王家大院、红崖大峡谷、石膏山、夏门古堡、静升文庙等。

1、灵石王家大院:位于山西省灵石县城东12公里处的静升镇(2003年被命名为首批“中国历史文化名镇”)。距世界文化遗产平遥古城35公里、介休绵山4公里、十八罗汉头像海外回归故里资寿寺2公里,是山西省近年来以“名城、名山、名院、名寺”为优势,推出的一条精品旅游线路。

2、红崖大峡谷:位于太岳山国家森林公园南部,灵石县马和乡境内,西距灵石县城20公里,距大运高路灵石出口5公里,与介休绵山风景区和华夏民居之一宅的灵石县王家大院仅6.5公里之遥,和千年古刹资寿寺有9公里之隔。

3、石膏山:位于灵石县城东南约35公里,北距太原185公里。石膏山属太岳山脉,海拔2532米,与介休绵山、沁源灵空山鼎足而立,是省级风景名胜区。

4、夏门古堡:位于山西省中南部、晋中市西南端、灵石县境、夏门镇域,始建于明朝万历中期,终建于清朝光绪年间,历时三百余年。

5、静升文庙:位于王家大院风景区内,始建于元惠宗至元二年(公元1336年),已有近700多年的历史,是一座具有鲜明特色,堪与州县文庙相媲美的乡村文庙。

山西王家大院景点介绍

王家大院作为中国传统建筑文化遗产和民居艺术珍品,被广誉为“华夏民居之一宅”、“中国民间故宫”。王家大院建筑规模宏大,总面积达25万平方米以上,是清代民居建筑的集大成者。下面一起来看看王家大院的详细介绍吧。

山西王家大院景点介绍王家大院位于山西省灵石县城东12公里处的中国历史文化名镇静升镇。距世界文化遗产平遥古城35公里、介休绵山4公里。

王家大院是由静升王氏家族经明清两朝、历300余年修建而成,包括五巷六堡一条街,总面积达25万平方米,而且是一座具有传统文化特色的建筑艺术博物馆。它是全国重点文物保护单位和4A级景区。

整体格局

王家大院的建筑格局,继承了中国西周时形成的前堂后寝的庭院风格,既提供了对外交往的足够空间,又满足了内在私密氛围的要求,做到了尊卑贵贱有等,上下长幼有序,内外男女有别,且起居功能一应俱全,充分体现了官宦门第的威严和宗法礼制的规整。

高家崖建筑群大小院落35座,房屋342间,主院敦厚宅和凝瑞居皆为三进四合院,每院除有高高在上的'祭祖堂和两旁的绣楼外,又都有各自的厨院、家塾院,并有共用的书院、花院、长工院、围院。周边堡墙紧围,四门择地而设。大小院落既珠联璧合,上下左右相通的门多达65道,又独立成章。

院落特色

红门堡建筑群,是堡,又似城,依山而建。从低到高分四层院落排列,左右对称,中间一条主干道,形成一个很规整的“王”字造� �。同时隐含“龙”的造型。堡内88座院落各具特色,无一雷同。

山西博物馆附近景点

山西博物馆位于太原市小店区文化东路, 靠近太原火车站和山西省图书馆。以下是附近的一些景点:

1. 太原市体育中心:位于山西博物馆东南侧,是一个大型综合性体育馆,可以观看各种演出和比赛。

2. 太原市图书馆:位于山西博物馆南侧,是一个现代化的公共图书馆,拥有丰富的书籍资源和先进的阅读设施。

3. 五一文化广场:位于山西博物馆东北侧,是太原市的一个城市广场,有各种文化活动和商业娱乐设施。

4. 王家大院:位于山西博物馆西南侧,是一处保存完好的清代传统建筑群,展示了当地的历史文化和民俗风情。

5. 晋祠:位于山西博物馆北侧,是山西省的一个历史文化名胜区,有众多的古建筑和文物,是了解山西历史文化的好去处。

王家大院的景观景点

高家崖建筑群 高家崖建筑群由静升王氏十七世孙王汝聪、王汝成兄弟俩修建于嘉庆元年(1796年)至嘉庆十六年(1811年),面积达19572平方米。所有建筑严格按照封建等级制度建造,院内雕艺精湛的砖、木、石三雕装饰品,题材繁多、内容丰富,集中展示了王氏家族独特的治家理念。 红门堡建筑群红门堡建筑群建于乾隆四年(1739年)至乾隆五十八年(1793年),总面积25000平方米。整座建筑依山而建,从低到高,由四排院落组成,左右对称,中间主巷道与三条横巷,组成一个规整的王字。29座院落依主人身份、喜好的不同在结构和装饰上呈现出不同的风格,设立于红门堡的中华王氏博物馆、力群美术馆。 司马院

司马院位于红门堡二甲西巷,是王氏十六世孙王寅德的宅院。该院落特点为一关辖三门,三门通四院。四座院落主题各异,分别为加官、进禄、增福、添寿。 绿门院

绿门院位于红门堡三甲东巷,是十六世孙王中极的宅院。是一座典型的北方四合院。庭院装饰华丽,雕刻讲究,尤以木雕挂落“满床笏”,石雕“四爱图”为最。 顶甲花园

红门堡共用的花园,为前园后院布局。前面四座花园,连环紧套。后院环境幽雅。 孝义祠 静升王氏家族五座祠堂中最小的一座,于1998年对外开放。位于高家崖、红门堡两大建筑群的南坡下临街处,为晋中市重点文物保护单位。 孝义祠是在孝义坊的基础上扩建的。乾隆四十五年(1780年),乾隆皇上为旌表王氏十五世孙王梦鹏的孝行义举而下旨为其修建孝义坊,乾隆五十一年牌坊建成,后又于嘉庆元年扩建为孝义祠。祠堂坐北向南,分楼上楼下两院,总面积428平方米。院内一层有正窑三间,陈列静升王氏宗祠、王家坟茔模型以及记载王梦鹏一生孝行义举的立体雕塑。楼上正厅五间,为供奉祖先的牌位之地,前面有一座坐南朝北的戏台,歇山顶,四角挑檐,平面呈“凸”字型,有元代戏台遗风。 资寿寺 位于王家大院以西两公里处的苏溪村,始建于唐懿宗咸通11年(公元870年),距今有1100多年的历史,经宋、元、明历代扩建和补修形成当代的规模,现存建筑以明代为主。1986年列为山西省重点文物保护单位,并被载入《中国名胜辞典》,2001年又被国务院列为全国重点文物保护单位。

寺院坐北朝南,依山而建,总面积17000余平方米,分前后三进院落,共15座殿堂。以元代壁画和明代彩塑艺术著称于世,并因十八罗汉头像失而复得名扬海外。作为千年古刹,资寿寺的艺术成就主要表现在三个方面:一是壁画。资寿寺的壁画既有外来艺术的痕迹,又有强烈的本土风格,汇聚了唐宋元明历代不同特征 的大量壁画。二是明代彩塑。资寿寺有大小塑像150余尊,其中大的3米有余,小的不足10厘米,无论是表情动作、衣饰着装,还是着色用彩都刻画的非常细腻。三是药师佛殿的藻井。药师殿殿顶的装饰堪称一绝,尤其是正中的两组藻井,一大一小,一方一长。其中大的是由256组斗拱,分四层向上叠涩收缩而成,中间雕刻鎏金八卦蟠龙;小的由100组斗拱分两层叠涩而成,中间为二龙戏珠。 静升文庙 静升文庙为省级重点文物保护单位,位于王家大院风景区内。始建于元惠宗至元二年(公元1336年),已有近700多年的历史,是一座乡村文庙。 静升文庙规模虽小,面积仅3500平方米,却有棂星门、泮池、状元桥、大成门、大成殿、尊经阁等一系列的建筑,并配有被称为“天下之一壁”的双面镂空石雕“鲤鱼跃龙门”午壁。

永春这家大院满屋黄金墨宝,泉州只此一家

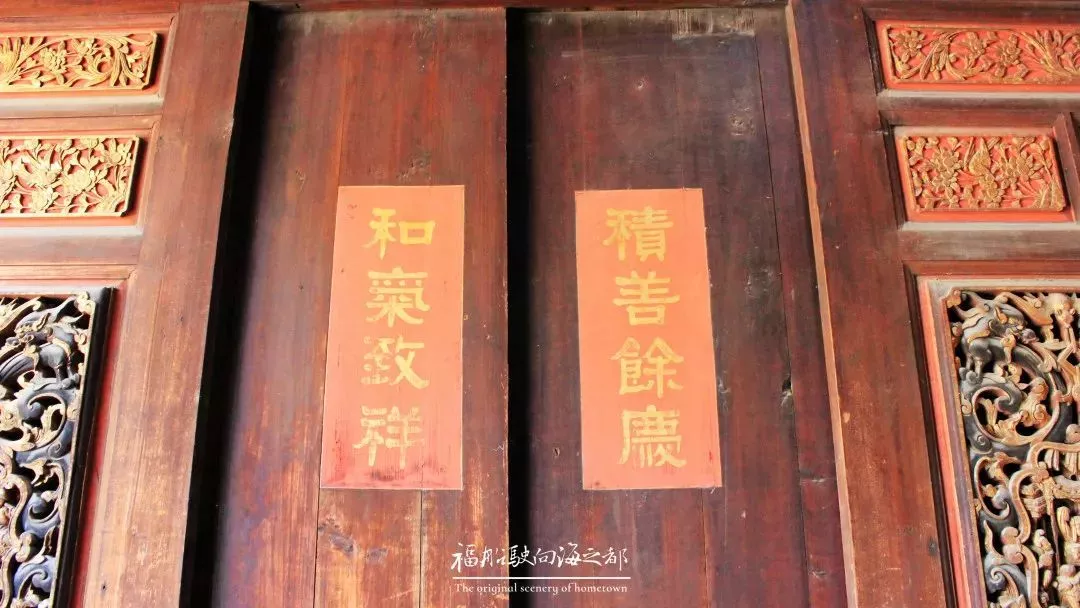

出永春县蓬壶镇,一路向东行驶。四月天,时令正是谷雨,沿途枇杷满枝。当地人用银色的纸袋包裹枇杷,远远望去,一棵棵银光闪闪,好似摇钱树。后来才知道,套上这些银色的纸袋,是为防止虫病危害,保持茸皮完整。

沈家大院,就位于永春仙岭村,上世纪四十年代建成,是永春籍台胞、著名企业家沈逢源的故居。刚到仙岭村,下车便看到路旁的沈家大院。院前有三四个农妇,正在拾掇枇杷,一筐一筐地堆在一起,脸上洋溢着丰收的喜悦。隔着马路和广场,沈家大院正对面,屹立着崭新的仙岭小学。

此时也才上午七八点,沈家大院大门紧闭。太阳还未完全升起。大院四周山气蔓延,历经70余年风雨,沈宅依旧气势磅礴,宛若仙宫。

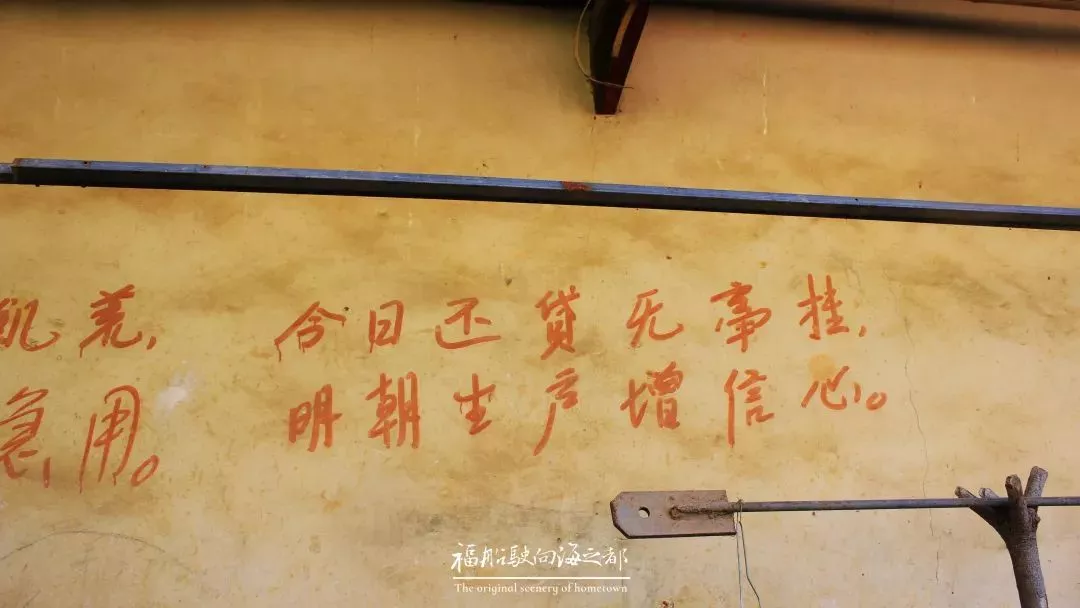

迅速绕屋一周。沈家大院方方正正,是一座典型的闽南侨乡特色的古民居。建筑外墙上写满标语。从内容看,多为土地革命时期的标语和毛主席语录,有着鲜明的时代印记。后院用生土夯筑了一个灶台。灶台边,农家黑鸡正窝在草垛里孵蛋。我的到来打破了这份宁静,黑鸡惊恐地扑腾着翅膀,弃蛋而去。

绕回院前,护厝的小门敞开着。向内探头时,屋里有一人刚刷牙洗漱完毕,抬头看见我们。简单聊了几句后,同意让我们进屋参观。后来的聊天中得知,他姓沈,是屋主沈逢源的侄孙。

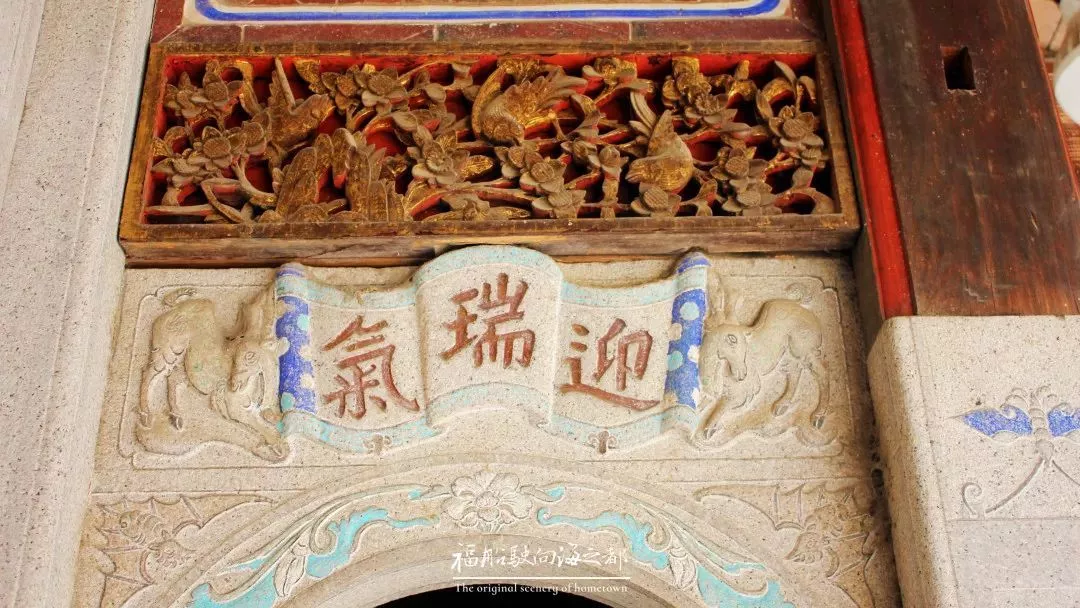

于是慢步进了护厝。沈家大院为二进悬山式土石木结构,红砖细铺代替了传统的平铺直叙,精雕细作。左右护厝,五个天井,至今仍保存得十分完整。

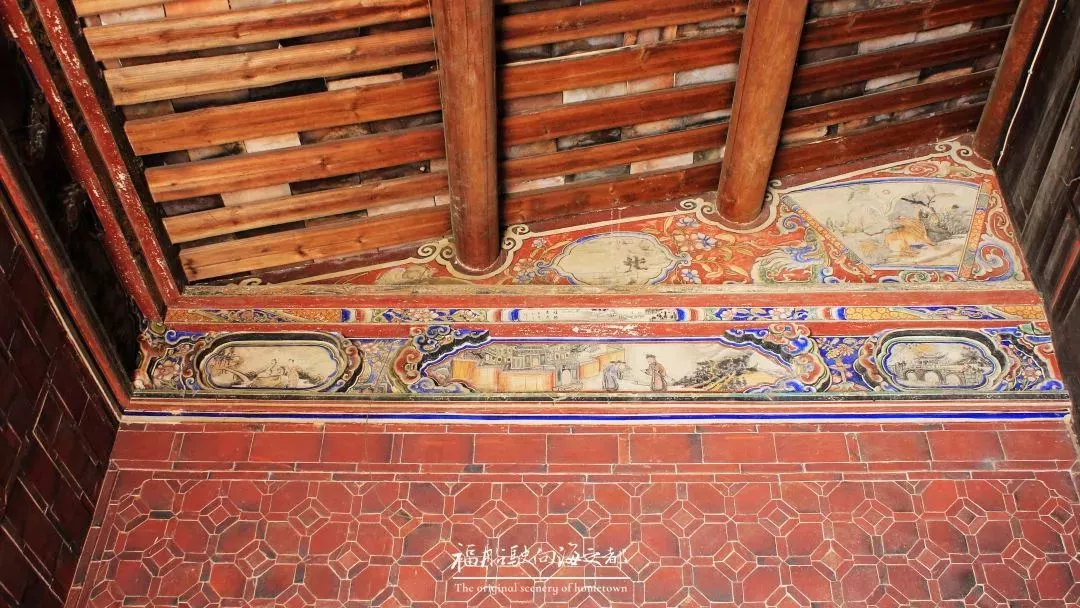

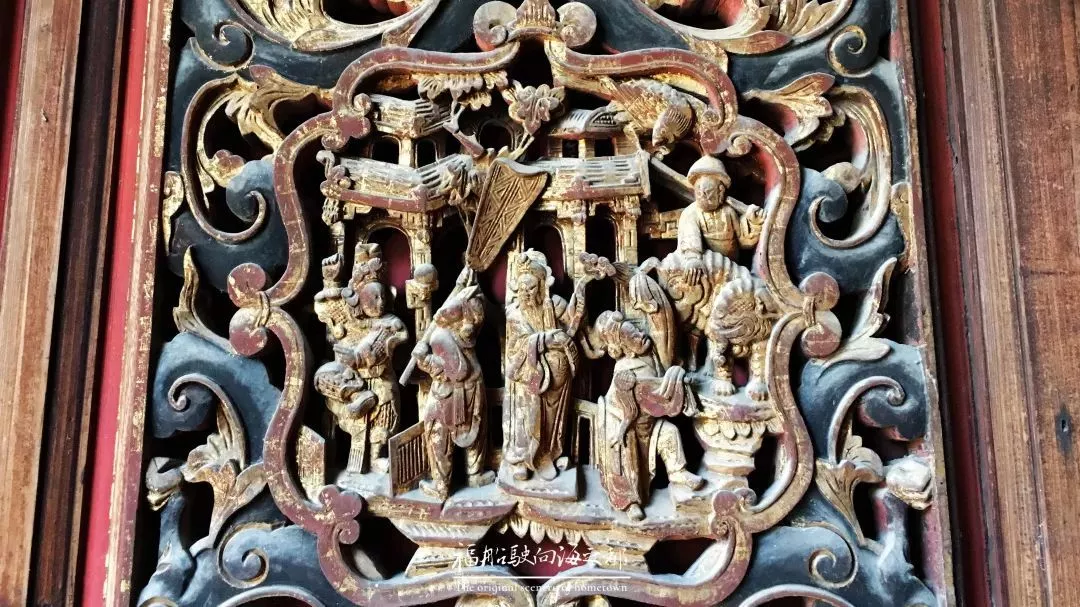

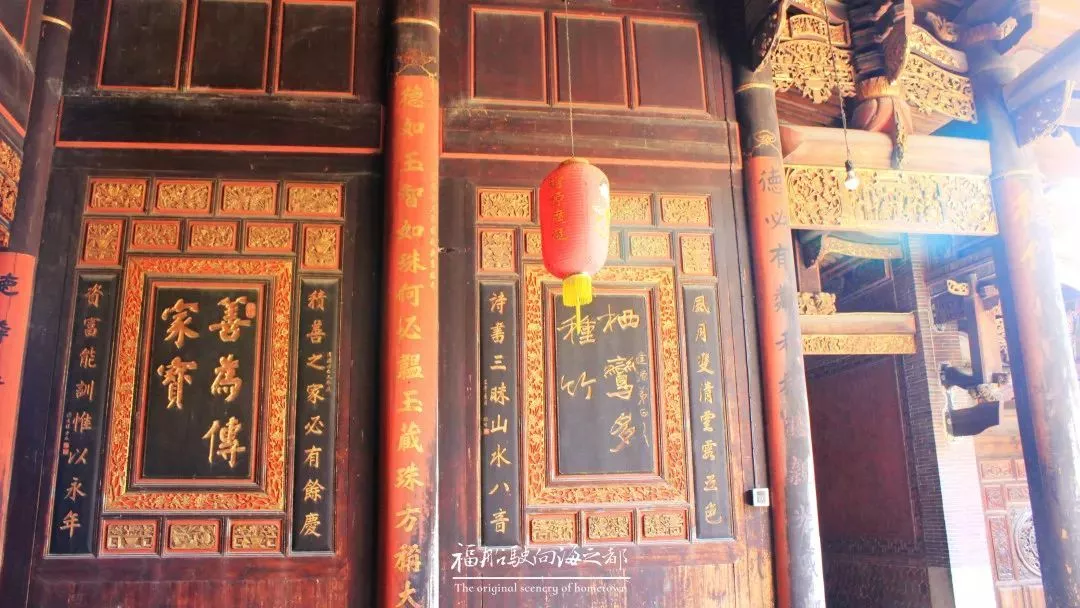

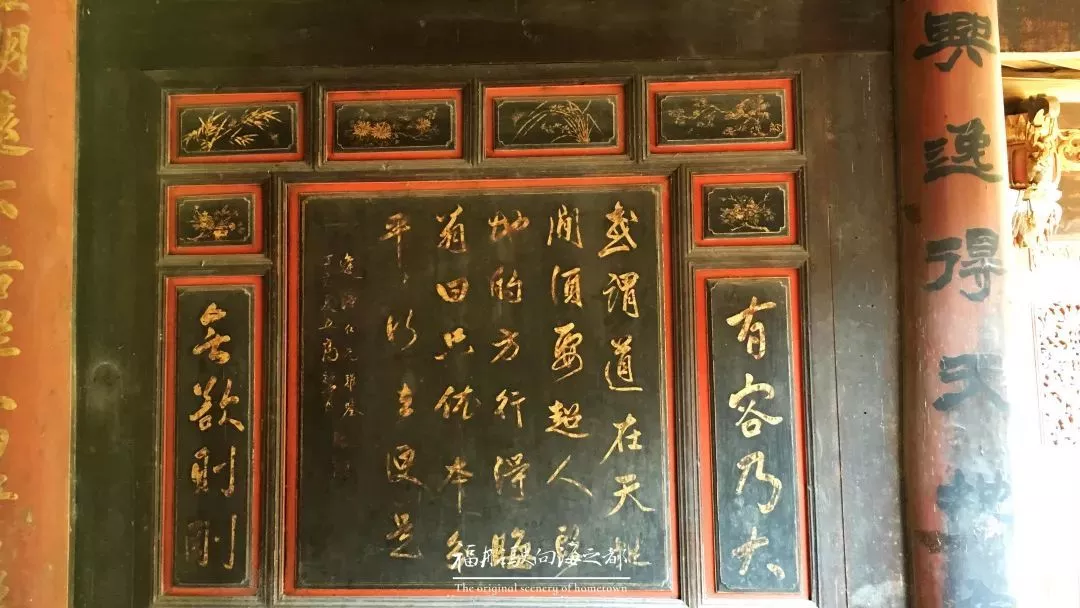

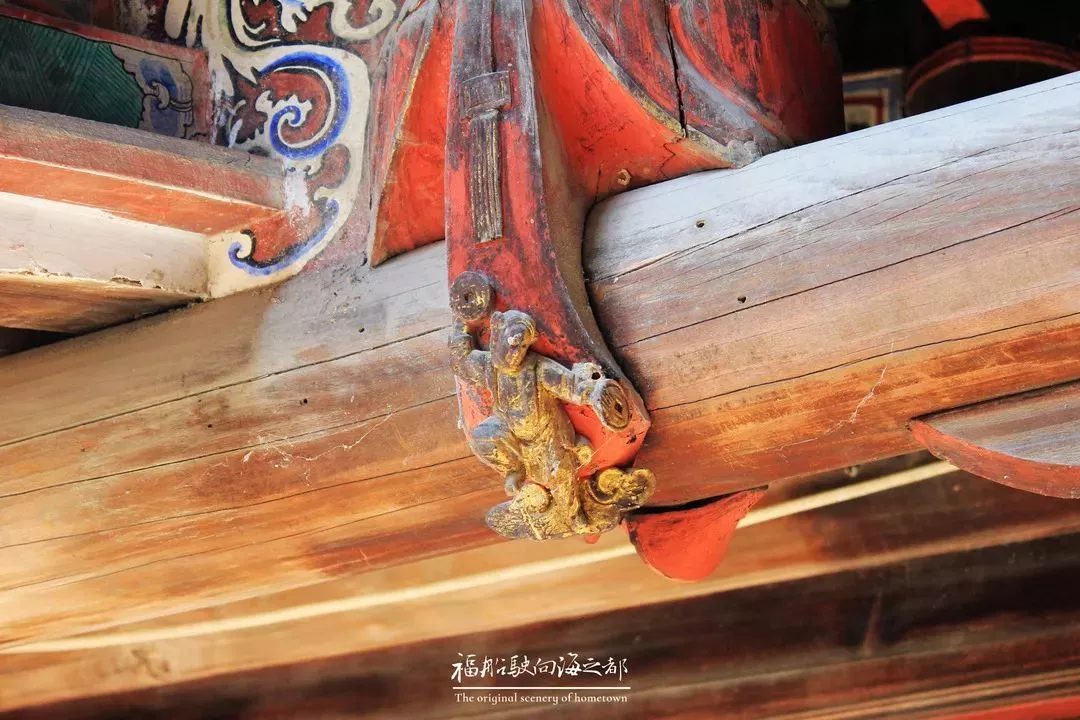

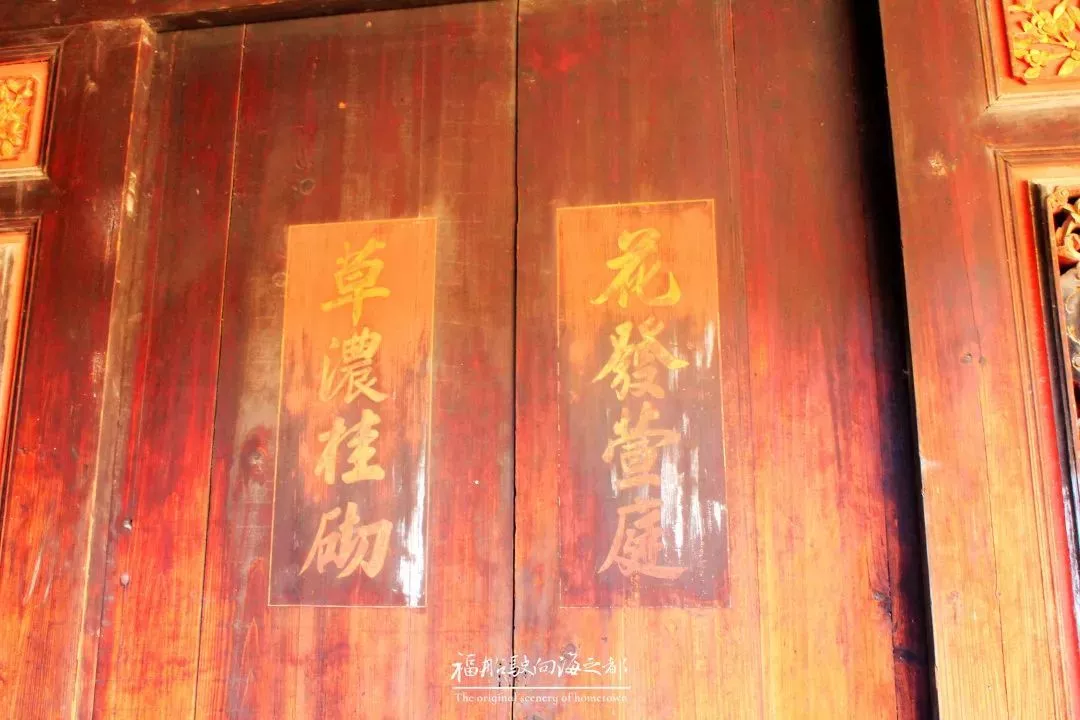

从护厝走到大厅,光线立刻明朗,突然一阵眩晕。只见眼前金光闪闪,雕梁画栋。正厅两根杉木柱上,雕刻左鸾右凰、仙人骑凤等图案。其他角落,也分别镶嵌着狮子、莲花、仙人,繁复精美。窗棂上,则是一幅幅反映传统和民俗文化的木刻作品。

更令人啧啧称奇的,是那满墙满屋,民国精英名流题赠的书画作品。于右任、梁披云、季守正、陈维恒、林以仁、林泸成等名人大家落款的字画作品闪闪发光。

惊叹之余,沈先生送来了两提枇杷,让我们尝尝,顺便压压惊。“很美吧?”“我走过那么多古民居,像这样金碧辉煌的还是第一次见!”

我一边回答沈先生,一边剥掉表皮,露出杏色的果仁。细嚼,饱满多汁,淡甜盈口,直呼“厚甲!”

沈先生笑了笑,趁我们吃枇杷间隙,向我们介绍起这栋老宅。

“你看那德兴堂三字,是国民党元老林森题赠的。这屋里的字画,都是名人真迹,文物部门都有过来鉴定核实了。”环顾四周,诗联题词,琳琅满目,叹为观止。

“沈逢源求来名人字画后,为装饰这些墨宝,熔化近三十二斤黄金。所用的石头和木材需从外地购入,其中一些还是沈逢源专门托人从台湾运来的,数吨重的花岗条石则来自山外的丰州石砻,河运、人力肩扛,历时三年,才最终建成。”

沈先生还向我们说起沈宅的一段惊险往事。沈家大院内饰精美,名气很大,引来了盗贼。十多年前的一个清晨,天蒙蒙亮,一伙,大概五六个小偷,趁四下无人,潜入正厅,企图撬开梁顶金木雕。因动静太大,被屋里人发现并大声呵斥。看见人少,盗贼气焰嚣张,改盗为抢,双方持械扭打。冲突中沈家一人逃脱,跑出去向族人求援,最终搬来救兵。这下族人人多势众,很快将盗贼赶跑。气急败坏的盗贼边跑还边往屋内扔石头。在沈氏族人的保护下,沈宅化险为夷,得以完整保留下来。

“所以,政府在这栋老宅里装上了监控,就是防止这些贵重的文物失窃。”顺着沈先生所指的方向,屋檐下、角落里,装着一个个监控器,正监视着屋里的一切,枕戈待旦。

“沈逢源一生投身于振兴民族商业,与朋友一起创办“永顺兴行”,规模扩大后改号为“鸿荣行”,并在香港、澳门等地开设连锁分行。1946年,沈逢源组建“南成行”,分行遍及台湾、上海等地。1954年,他又在台湾新竹县投资兴办“新竹玻璃公司”,在香港兴办“立丰织绸厂”,带动了当地轻工产业的发展。沈逢源一生结交的朋友非常广泛,既有当时国民党高层人物,也有共产党革命志士。”

不仅振兴民族工商业,充祖祀,建祖祠,沈逢源还在村中架桥铺路,惠泽乡梓。相传兴建沈家大院之时,沈逢源都以黄金支付当地人工钱,对于前来的理论的乡里也都给予白银相慰。此外,他还捐资创办仙岭小学,资助贫困学子。土地革命时期,沈家人毫不吝惜这座大宅,将大宅的使用权交给革命军,因而如今的沈家大院外墙上依旧可以看见土地革命时期的历史痕迹。

沈家大院的大门口和公妈厅的楹联上,至今仍保留着两幅德兴堂冠名对联。“德水自长流,润屋润身定卜肯堂肯构;兴宗期后起,良弓良冶庶几为龙为光”。沈逢源用其一生,诠释了“德兴”二字。

置身金碧辉煌的厅堂内,不禁想起古人所云:书中自有黄金屋。作为民国时期的实业家,沈逢源不仅振兴实业,还积极回馈家乡。他有着一颗儒商兼济天下之心,想为众人求一份安稳。生逢乱世,时运多舛,家国飘摇,如此宏远,凭一己之力,实在难如登天。乱世之中,难免有独善其身的无奈。众人都说沈逢源将这份无奈,刻进了沈家大院之中。

屋外行人的笑声打破了我的遐想。走出大门,一眼就看见了正对面,沈逢源创办的仙岭小学。小学校校舍全部是钢筋混凝土构造,焕然一新,不时传来朗朗读书声。山村里空气清新,行人奔走忙碌,都在为更美好的生活奋斗着。

这应该就是沈逢源所期盼的盛世景象了吧。

往后的沈家大院,不再有独善其身的无奈。众生安稳太平的千金之愿,时至今日,已然实现。

原乡风景| 2018年4月 | 永春 | 仙岭村

文字 | 赫绯

图片 | 阿聪

编辑 | 阿聪

出品 | 海之都文化传播

永春余光中故居:半个世纪乡愁的起点

余光中先生,祖籍泉州永春,著名的乡愁诗人。

2015年6月,萌生了到余光中永春故居拜访的想法。想法很快得到落实,6月13日,风和日丽,骑着863(摩托车代号),从南安省新镇出发了。

▲路上风光

永春真是多山,一路上山路崎岖,空气却十分清新,索性摘掉口罩,大口大口地呼吸。桃城镇往北,又是山路十八弯,方才抵达洋上村。

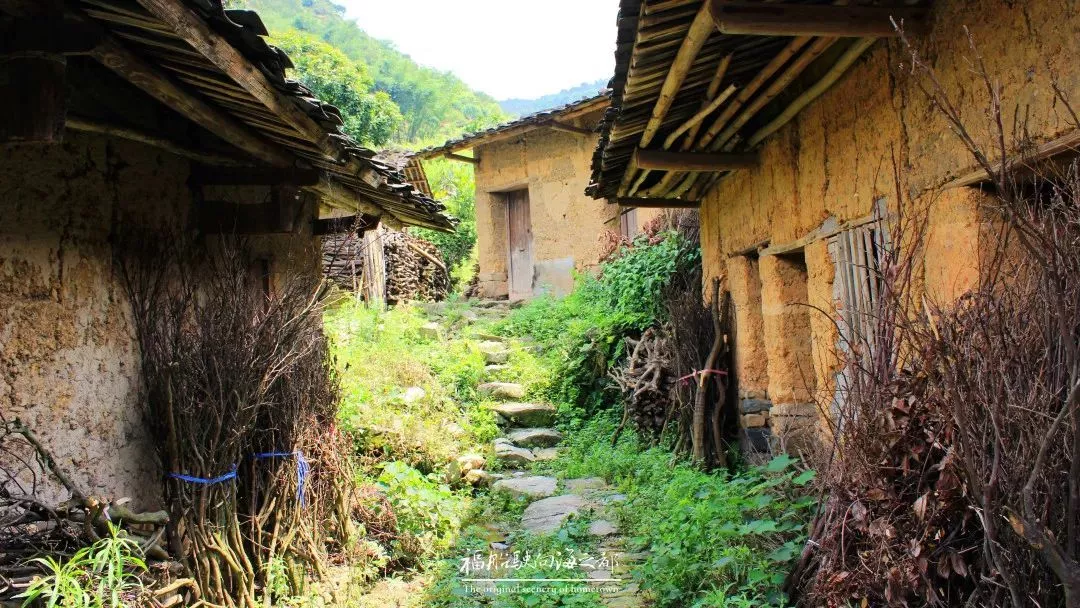

洋上村地处山坳,环视皆山,满目苍翠。山村并不大,一条溪流从村中缓缓淌过。就是这里,蕴育了蜚声文坛的诗人。

我的每次出行,都有一个特点。到一个地方后,并不急着问当地人,而是自己寻找目的地。运气好的话,刚下车就能撞见。多数时候,则是一个村都走遍了,才最终发现。整个行程充满着未知,经常会有意外收获,邂逅隐秘的风景。

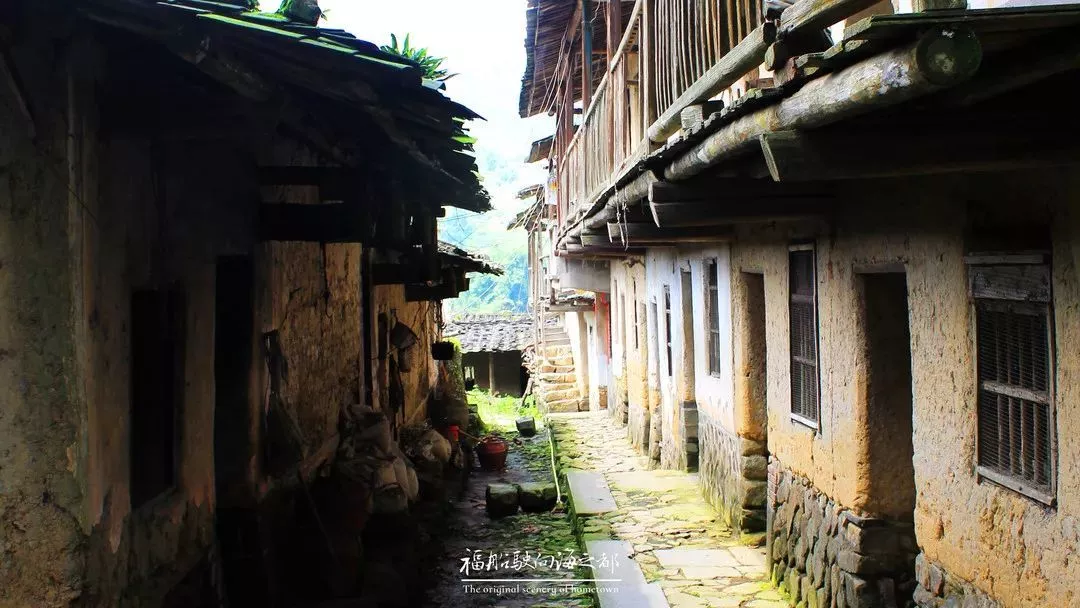

寻找余光中故居,显然属于后者。没有任何的指示牌,藏身在山野里。民居错杂,山路蜿蜒。好在山村风光秀丽,走村也成了一件十分惬意的事情。

先是找到了余氏祠堂,接着来到洋上小学。山村里就地取材建成的屋舍,散发着宁静祥和的气息。

▲“余氏祠堂”

▲“洋上学校”

上坡下坡,走街串巷,一直到晌午,还没找到。此时已是筋疲力尽,饥肠辘辘。找了一个阴凉位置,将包里的干粮翻找出来,边啃边四周张望。

不远处有一位老爷爷,穿着淡蓝色中山装,白发苍苍,背着手,慢悠悠地在山坡上散步。心想罢了,问人吧。收拾利落,追了上去,向老爷爷打听祖厝所在。

“你说光中啊?在“石杉郑”,就是你后面那个路口,拐进去,再走不远就到了”。老爷爷用闽南话回答。顺着他指的方向看去,是有一个岔口。“光中几年前回来过,他那个房子,没问人就不好找。”“确实是,我也找了很久。”

谢过之后,就迫不及待赶路。岔口进去,是一条3米宽不到的乡村小路。左右民居,多为木土石构筑。门前有菜园子,埕内植瓜果。已经是饭点,寂寥的山村升起了袅袅炊烟。篱笆围起的鸡舍,一群家禽正慵懒地晒着太阳,打着瞌睡。一派田园风光。

路的尽头,慢慢地出现了那栋熟悉的,红色的祖厝。熟悉,是因为自己在资料上多次看到。余光中故居始建于清代,已经被列入省级重点文物保护单位,但是屋前并未立文物碑。不经人指点,很难被发现。

祖厝由门庭、正门、正厅、东西护厝组成,典型的闽南古厝建筑结构。“红砖装饰,花岗岩、辉绿岩镶嵌,屋面铺灰瓦,正脊堆塑动物、人物、卷草、花卉图案”。

后院地面高过祖厝。经过一条杂石堆砌的台阶,向上走了有二三十几步,左拐,才来到后院。见有五株荔树,目测七八米高,以土石台阶为界,排成一排,算来得有百年树龄。荔树爬满青苔,盘根错节,体态魁梧。枝叶繁茂,向前探伸,宛如天然屏障,为祖宅遮风挡雨。树干粗大,分叉多,得有两三人才能合抱。

▲杂石堆砌的台阶

▲五株荔树

这里真是一处独特的风景。与世隔绝,独享安宁。余光中幼年时,便与同伴在此嬉戏玩耍。

登上土石台阶,往祖厝方向,视线绕过屋脊,竟能看到远处山势起伏,丛林碧绿。想必那就是诗人笔下的玳瑁、铁甲二山了吧。

从屋后小门进入祖厝内,吓了一跳,不知厝内有人。已经熏黑的砖砌灶台前,坐着一位流浪汉模样的人,蓬头垢面,看不出是男是女,正在生火。看到我进来,不说话,低头,自顾着捡柴火。

“排谢(不好意思),我想进去走走看看”,我用闽南语,笑着对他说。他抬头看了我,点了头,不说话,当是默认了。

▲灶台顶

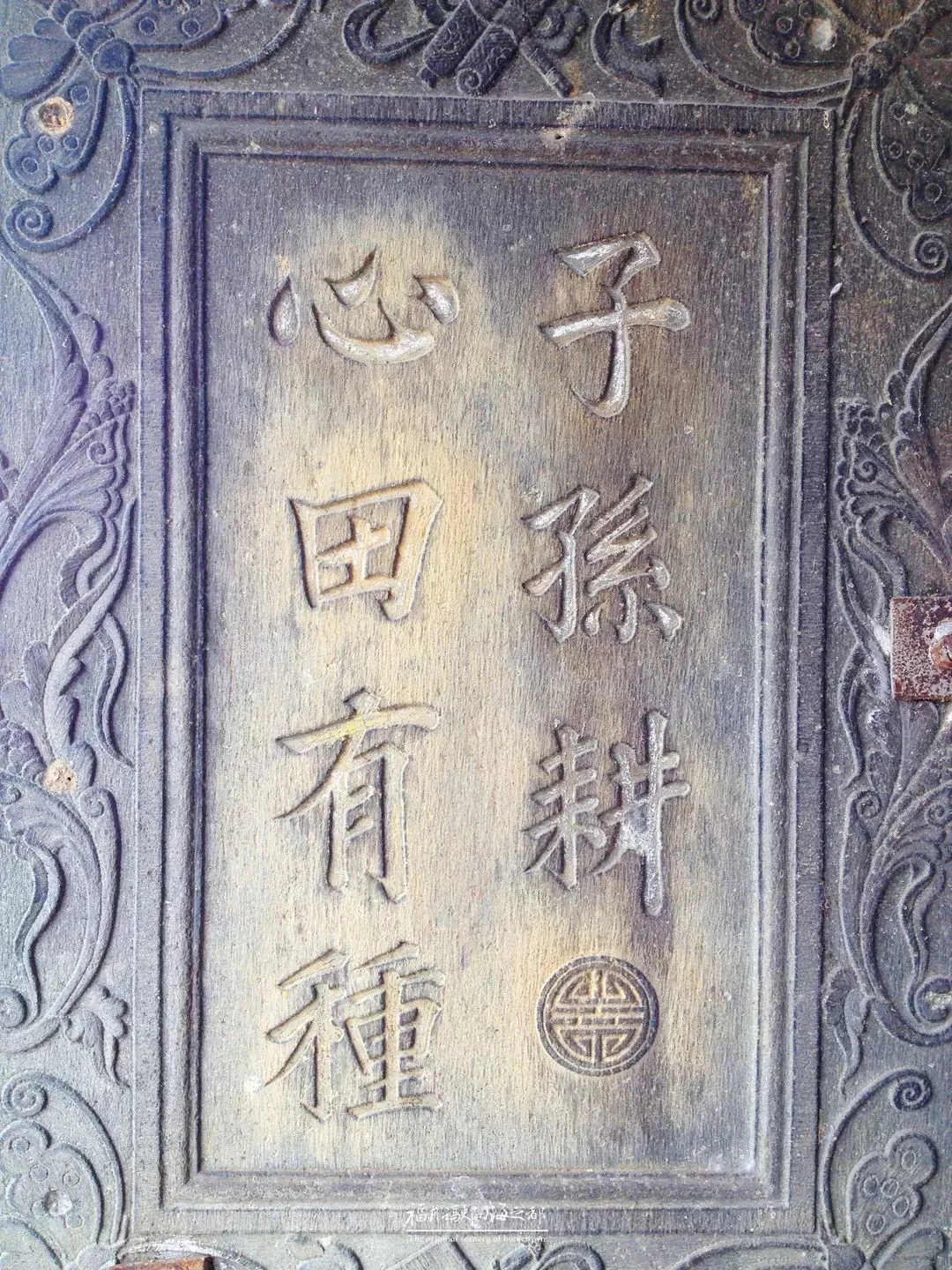

于是踱步进入厅堂。祖厝内摆设十分简朴。石础基,土木墙。木墙面是木头原色,土墙面则刷白。红地砖,最中间为八米见方的大天井。大门入口下厅位置,摆两台农耕时代的传统农具。墙上张贴着余光中回乡时俯身题词的照片。大门两侧镌刻刻对联:“世事无乖天地阔,心田有种子孙耕”。上厅是“公妈厅”,与下厅相对,供奉着余氏祖先的灵位。

祖厝,对闽南人有着非凡的意义,是寻根祭祖、慎终追远的场所。荔枝树掩映下的祖厝,见证了乡愁诗人的原乡谒祖之行,也见证了游子对故土的赤子深情。

余光中七岁时,全家曾回到故乡,住了半年。这是他第一次回到那里,仍留有一点模糊的印象。“只记得永春有很多山,永春人跟一般闽南人一样,欢喜吃宵夜,往往半夜我已经睡着了,他们拉我起来吃宵夜。” “有一次举行类似迎神赛会的‘装阁’活动,自己被扮成‘状元’,身着戏服,还被绑在一个高高的椅子上,由四个人抬着从早到晚游行了一整天,我记得有人问我辛苦吗,我说很开心”。

1949年5月,余光中随家人迁居台湾,六十多年来,未曾返乡。他对故乡永春的印象,大多是从当画家叔叔的画中了解的。

直到2003年9月,余光中偕夫人范我存第一次回到洋上村寻根谒祖。“我一生都在等这一天”。余光中在《八闽归人》一文中,详细记录了当时的心理活动:“泪水忽然盈目,忽然,我感到這一带的隐隐青山,累累果林,都为我顾盼所拥有,相信我只要发一声喊,十里內,枝头所有的芦柑都会回应。骤來的富足感一扫经年的乡愁。”

2011年10月,时隔8年,余光中再次回到永春。这一次,在祖厝里,余光中即兴写下“铁甲入吾叔之画,玳瑁当入吾之诗。江湖子弟悲白发,海峡五秩今始归”的诗句,情真意切,令人动容。

在安静的祖厝内徘徊,回想余光中半个多世纪的归乡之路,万千思绪。再从屋里出来,已经过了半个多小时,肚子早已饿瘪。绕到屋后的五株荔树旁,把包里的干粮再翻找出来,就着矿泉水,一顿狼吞虎咽。

阳光透过树缝,打在脸上,格外柔和。不时有山风拂面,树叶沙沙响。

原乡风景| 2015年6月 | 永春 | 洋上村

图文 | 阿聪

编辑 | 阿聪

出品 | 海之都文化传播

猛个

探秘元氏县元丰庄园--石家庄周边最大的农家院

早就听说在石家庄元氏县有一个占地3000多亩的农家庄园,今天,河北公益小编就带大家去看一看,踩踩点。

这到底是怎样的一个庄园

元丰庄园位于107国道元氏县南因段董堡村,距石家庄城区12公里,距京港澳高速元氏出口4公里。庄园成立于2009年,占地面积3000亩。园区同中国农业大学签订有机蔬菜生产技术支持协议并在国家工商行政管理总局注册“槐阳绿”商标,从根源上严格遵守有机蔬菜生产规程,成为百姓放心的菜篮子。

园区建设以基础设施现代化、生产方式生态化、管理模式规范化、生产手段科技化、田园风光艺术化为理念,集农业生产、生态、生活、观光、休闲、餐饮、服务于一体,打造现代农业科技示范园,成为带动元氏县经济发展,展示石家庄现代农业特色的平台与窗口。

“互联网+” 以“智慧庄园”助推休闲农业发展升级

随着移动互联网技术的普及和乡村旅游项目的蓬勃发展,元丰庄园在互联网与乡村旅游结合方面大胆尝试,与“码中游”平台强强联合,基于该平台的技术支撑,游客来到园区,只要拿出手机,轻松扫描园区内的二维码标示牌,就可以了解到园区全面的信息动态,想摘什么扫一扫大棚入口处的二维码,就能了解到作物的种植情况、营养价值、功能功效,甚至如何吃、怎么做都一目了然。想在园区餐厅就餐只要关注园区公众号,就可以实现手机智能预定餐位、预定菜品。

元丰庄园贾经理表示,今后,该庄园将积极与新媒体、互联网平台等配合,以活动形式打造亮点,不断推陈出新,吸引游客,力争把元丰庄园打造成现代化、高标准、多样化的休闲娱乐胜地。据了解,“码中游”是一款基于微信专为景区及游客设计的,集智慧导游、数字语音讲解于一体,融合景区美食、购物、酒店、娱乐等多类信息的新型旅游产品。它可以通过扫描景区二维码,为游客提供了语音讲解、智慧导游等服务,让游客多角度的了解景区文化历史内涵。

据悉,元丰庄园将打造元氏县10万亩绿化带,用于旅游和生态环保建设,庄园负责人表示,该庄园将乘着“互联网+”的春风,打造服务游客的全新理念。