长沙地区盛产奇石,石雕艺术也随之而兴,以浏阳菊花石雕、长沙墨晶石雕和长沙谷山砚石最为著名。

相传很久以前,浏阳河畔的永和镇有一座蝴蝶山,山下有一个老秀才,种菊、爱菊、言菊,以菊为邻。他的独生女儿取名菊花,从小长得如菊花一样,美丽动人,人品出众。随着年龄渐长,菊花与青梅竹马的花童菊石建立了恋情。老秀才知道后,偏偏不允。最终,菊花和菊石便跳入河中以死殉情。浏阳河水在霎时浪花四溅,河潭中的青石上,绽开朵朵晶莹洁白的菊花,在清溪的浸润和月光的映照下,诉说着一个凄苦的故事。菊花石的真正来历则是由于沧海桑田的变迁。据科学家考证,早在两亿多年前,浏阳东乡一带是浅海,几经沧桑,自然界慢慢形成了以硅质燧石结核小的无青石放射集合体,以后又被碳酸钙(方解石)置换填充,形成了由白色方解石组成的菊花瓣状的石菊花。由于日月的磨砺,石菊花便显得形态各异,绚丽多姿。

菊花石的发现和加工大约在清乾隆(1736—1795)年间。有人在永和镇侧的河床中发现了这种奇特的石头后,便碾传传到一个叫欧阳锡藩的秀才手中。欧阳秀才平日擅长雕刻,见石如获宝,拿回家中,细细揣摩,依照花形,精心雕琢。不久,一个高雅别致的菊花石砚出现在客厅,引来各路文人墨客观赏。清《浏阳县志》载:“菊花石堪称菊石花,在县东永和镇侧,大溪水过永和市,中流石亘如洲,无甚花卉,一望如漩涡堆积凹凸万状,如镂如封,色苍然可爱,有纹而晶莹,作菊花状,跗萼宛然。其中式含苞半吐,殊极有趣。每秋高水落,益玲珑可喜。”

至光绪年间,当地阳长厚正式开设“补天石”菊花石雕作坊,产品主要为浅刻和平面雕刻的砚台、镜屏等。清末民初,开始发展浮雕,半浮雕、镂空和圆雕的茶具、酒杯、茶几、桌面、假山、花瓶等。花形由简到繁,如“梅兰竹菊”四君子,蝴蝶采菊、蜜蜂采花、金鸡采菊等作品,成为工艺美术珍品。

长沙墨晶石雕也颇负盛名。湖南多产墨晶石,古名“楚石”,又称“墨玉”。石质细腻,黝黑油亮。雕刻成仕女、山水景物、花草虫鱼、飞禽走兽及多钟仿古器皿、实用器皿等品种造型的墨晶石雕,造型典雅,刀法洗炼,线纹苍劲,抛光晶亮,雕刻精细。

谷山砚以长沙谷山青纹花石制成。《清一统志》载:“谷山,在长沙县西七十里,产青纹花石,可为砚”。《砚史》也载:“潭州谷山砚,色淡青,有纹如乱丝理。慢扣之无声。得墨快,发墨有光。( 长沙)

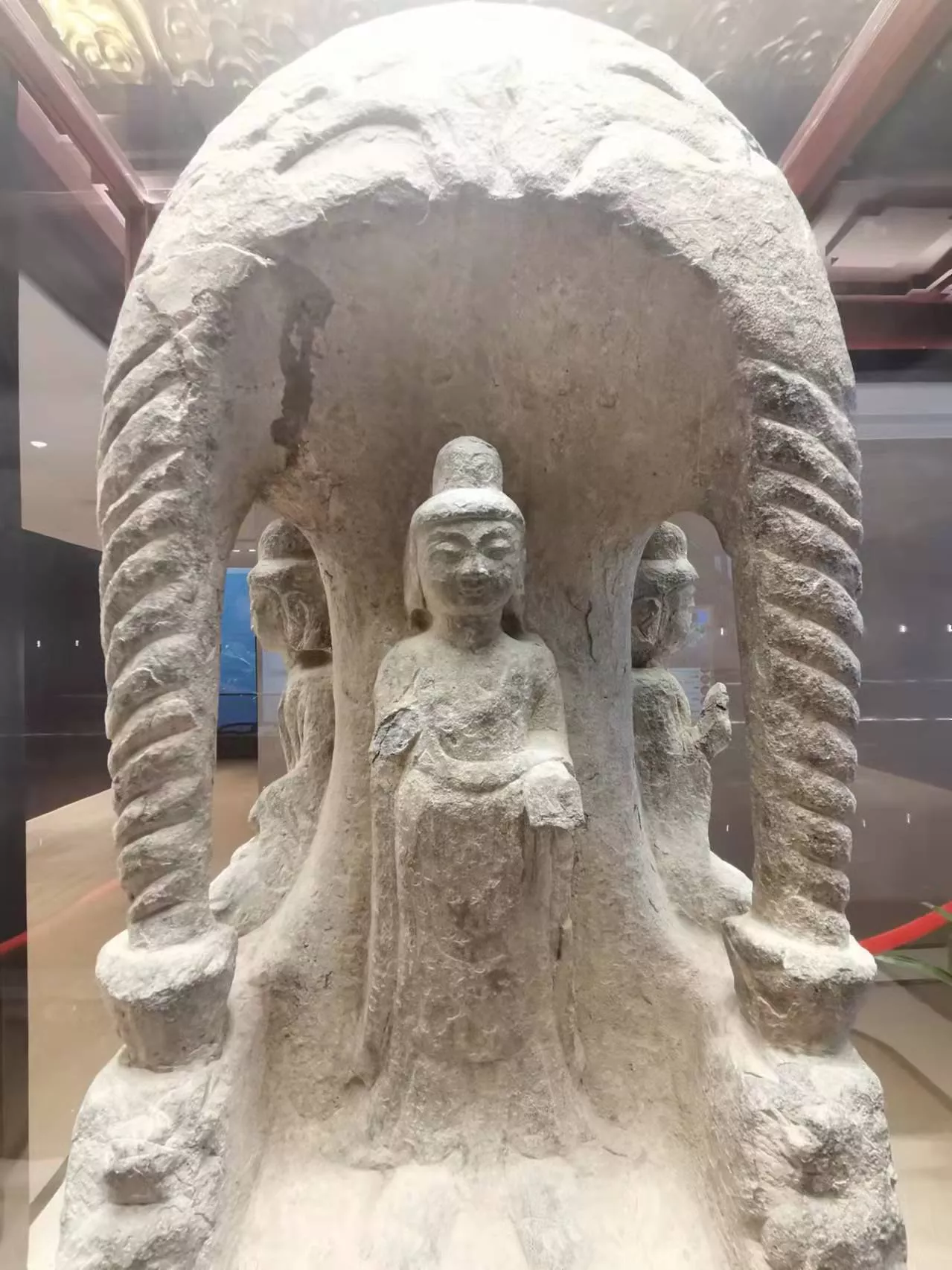

佛教文化艺术馆藏品赏鉴(24):不可多得的岩石雕四面佛造像艺术

2021年12月10日消息,石造像出现的时间,大约在东汉时期佛教传入中国以后。魏晋以来,在北方盛行的石窟造像的影响下,小型可移动的石造像也趋于流行。它们的风格特征与同时代的石窟造像和金铜佛像基本一致,鉴别时,可用石窟造像和金铜佛像作参照。

如北魏早期,佛像的头部出现水波纹发髻,多是身着广袖通肩大衣,其中年代较早的纹折稀疏,线条较硬;稍晚的则纹折密而柔软。当今许多伪刻的石造像,很难与相应的时代风格特征相符。

此外,传世石造像的表面有风化侵蚀所形成的锈色,表面发白,且有状似根须又似流质自内淌出的“石筋”锈痕,很难仿造,可作为鉴别石造像的依据之一。苏州灵岩山寺慧谷文化产业园佛教文化艺术馆内珍藏一尊高62cm的岩石雕四面佛造像。

四面佛的四个面分别有什么含义?一种是:四面分别代表事业、爱情、健康与财运。正面求生意兴隆,左面求姻缘美满,右面求平安健康,后面求招财进宝。另一种是:代表慈、悲、喜、舍。凡是祈求升天者必须勤修这四种功德。

四面佛是华人地区民间对梵天的俗称,"梵天"在佛教中亦称造书天、婆罗贺摩天、净天。原是印度教、婆罗门教三大主神之一的梵天,是创造宇宙之神,梵文字母的创制者。在东南亚,特别是泰国被认为是法力无边,掌握人间荣华富贵之神;其四面分别朝向东南西北,供信众祈福。

南北朝时期窟造像之风十分兴盛,在缺少开石窟条件的佛教寺院中,可能是采用这种鱼子石雕四佛龛,四面石造像给信众供奉。保存完好,光洁晶莹,制作精美,是这个时期不可多得的艺术珍品。

佛隐隐于市,观云舒展,听雨沥沥。佛教文化艺术馆于这远离闹市的一方净土灵岩山脚下,静候各位有缘人的到来。地址:苏州市吴中区木渎镇穹灵路325号苏州灵岩山寺慧谷文化产业园内1号楼。开放时间:星期二至星期日09:00—17:00,星期一闭馆。(新媒体运营师、高级摄影师 李俊锋 江苏苏州采写报道)

古代雕刻艺术珍品——平山县林山石窟

林山石窟,位于平山县三汲乡林山上,距石家庄市30公里。共有佛教石窟四个,其中一、二、三号位于西林山,俗称千佛堂、万佛堂;四号窟位于东林山,俗称石佛堂。

△东林山

△西林山

在平山县城西北二十里东西二峰对立,故名在东叫东林山,在西叫西林山,二山相距约五里,山上各一寺。东西二峰直入云霄,每至暮烟西吐,明月东升时翠色遥连,若隐若现,令人流连忘返。为平山十景之一。

△石窟

林山石窟共凿四窟。一窟在东林山山腰,开石成窟,窟顶起脊凿成一条石檩置两山托峰之上,前后坡各凿槽椽一架,南面正壁圆雕观音、文殊、普贤三躯。观音居中,头戴宝冠,身挂璎珞,长裙批帛,脚踩莲花尊,神态端庄,面容慈祥。普贤菩萨手展经卷,足踏白象。文殊菩萨手持如意,脚踩青狮。三尊大像坐姿相同,其造型风韵毫无生硬刻板之态。四面石壁雕满小佛像,雕工超凡,可谓栩栩如生,呼之欲出。为明朝末期开凿。

△佛像

其余三窟在西林山,山顶试心石北边的“千佛堂”四壁雕刻1062尊佛像,造型通身背光,姿态万千,为宋代开凿。向北孤峰背面的“百佛堂”,东、西、北三壁和石檩共雕佛像135尊,形态各异,是唐代“安史之乱”末期燕国皇帝史朝义年代开凿的。山脚下的“万佛堂”是明朝早期借助龙柏崖石壁开凿成窟,内雕佛像1111尊。

△千姿百态的雕像

石窟雕像分圆雕和浮雕两种。人物形象有的慈祥善良,有的凶恶丑陋;有的欢乐,有的悲哀;有的肥胖,有的枯瘦,千姿百态,栩栩如生,是我国现存的珍贵古代雕刻艺术品之一。

交通指南:

石家庄—平山县城(向西)—孟贤壁路口(向北)—王母桥—三汲道口(向东)—单杨村(向北)—中七汲(向北)—东林山

石家庄—平山县城(向西)—孟贤壁路口(向北)—王母桥(向北)—两河(向东)—山头—西林山

编辑丨小冰

華夏民族文化带你看寿山石雕刻的文玩艺术品

寿山石产于福建福州市晋安区寿山村,作为中国四大名石之首,其雕刻技艺是国家级非物质文化遗产,其艺术发展已有1500多年的历史。

崭露头角

寿山石主要分布在福州北部与连江、罗源交界的地带,以寿山村为中心,北至党洋,南至月洋,东至连江,西至旗山,方圆不过二三十里。寿山石的品种有一百多个,以产地来划分,有田坑、水坑、山坑三大类。田坑石按其颜色可分为田黄、田红、田黑等品种。田坑石中的极品田黄石,素有“石中之王”和“石帝”等美称。田黄石雕刻的寿山石雕精品,明清时期就已上供朝廷,为皇帝和统治阶级层所把玩和收藏,因此民间很早就有“一两田黄十两金”的说法。

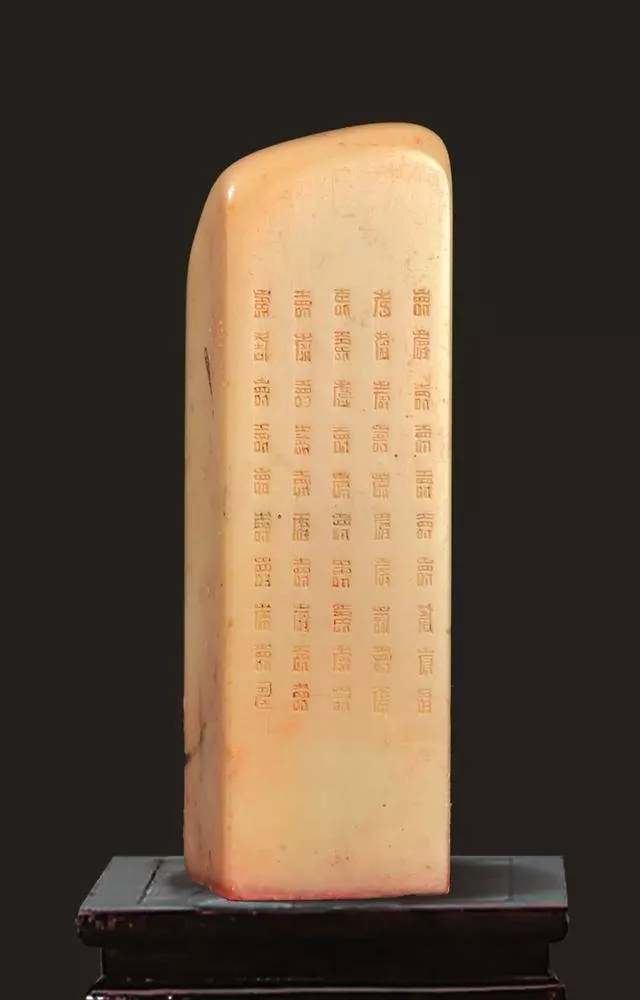

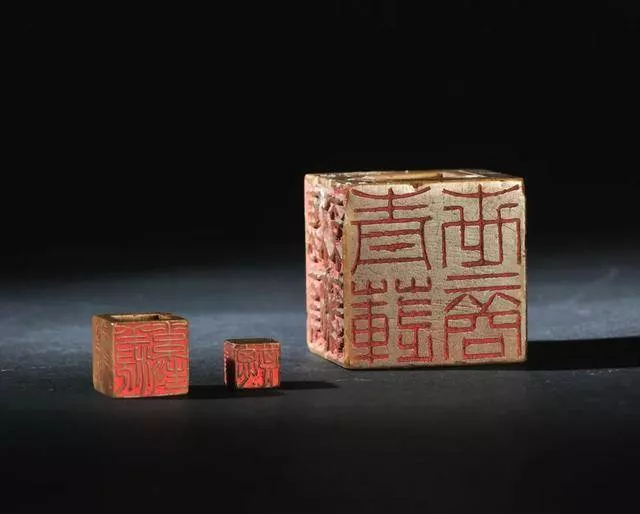

寿山石雕刻始于南北朝,历经隋唐、五代、宋、元、明而不衰。元代前,印章多以铜、铁、玉为材。明代,寿山石的钮饰艺术得到长足发展,雕刻艺人在继承古代玉玺、铜印等钮饰的基础上,加之造诣很高、风格独特的印钮艺术,寿山石章成了文人墨客们的心爱书物、珍藏书宝。

清 寿山白高山石百寿章

清 寿山石笔筒

现代 寿山荔枝洞石花鸟

东成西就

寿山石雕刻盛于清,在清雍正年间,福州寿山石石雕的销售已纳入官府的征税范围。此时寿山石雕的作品种类开始增多,一些雕刻名家的作品,被社会各界广泛收藏。尤其是一些田黄精品,多为宫廷皇帝贵族和海内外收藏机构及私人收藏家争相收藏。

“西门”是福州区域的方位名称,由于“西门派”的鼻祖潘玉茂是福州西门外凤尾村人,他的弟子们又多集中在这一带,所以就称为“西门派”。其雕法以“薄意”为主,又称为“薄意派”。作品以印章和小品为主,其风格清新俊雅,书香气很浓,专供收藏家、鉴赏家、书画家收藏、玩赏和使用。在传承上,“西门派”沿袭中国传统工艺的传承方法,一般是父子兄弟相袭,或是师徒相传。

薄意是从浮雕技法中逐渐衍化而来的,它比浅浮雕还要“浅”,因雕刻层薄而且富有画意,故称“薄意”。薄意雕品素以“重典雅、工精致、近画理”而著称,它融书法、篆刻、绘画于一体,是介于绘画与雕刻之间的独特艺术。

清 田黄冻石山水人物薄意

民国 田黄冻石王雷霆薄意

王雷霆(1919-1983),中国雕刻家。号依媄,福州雁塔村人。自幼受雕刻艺术熏陶,先习木雕,后学刻印,又师于薄意大师林清卿。善于因材施艺,巧掩瑕疵,刀法圆熟,层次分明;还擅长用薄意深刻的手法薄雕,作品构图多采取中国画散点透视进行布局,流丽自然,山水、树木多依石势、石纹而成。王雷霆与王炎铨、江依霖等人继续弘扬林清卿的薄意雕法,形成一个很有影响力的“西门薄意派”。

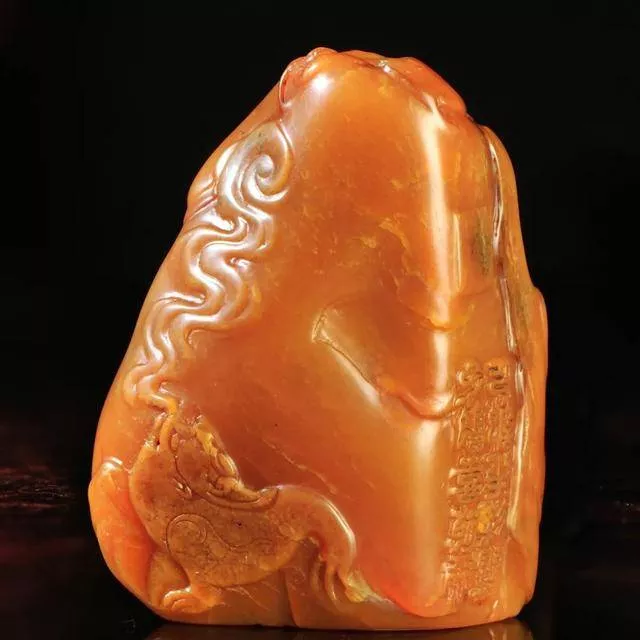

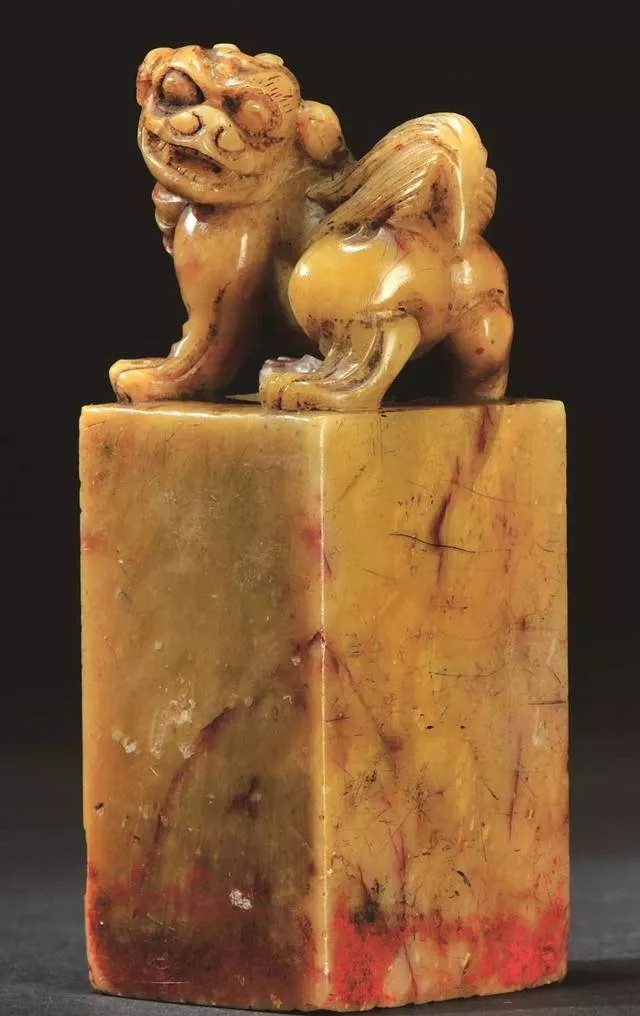

“东门派”也称“圆雕流派”,是寿山石雕刻艺术史上的一个重要流派。它以清同治、道光年间的林谦培为鼻祖,主要散居在福州东门后屿及其毗邻的横屿、樟林、寿岭等几个村。“东门派”雕刻作品内容广泛,除制作印章外,更多的是利用石料的自然形态与色泽,雕刻各种人物、动物和花鸟等观赏性陈设品。作品主要雕刻技法是圆雕,修光善用尖刀,精巧玲珑,矫健华丽,作品雕镂结合,追求装饰效果。

清 芙蓉石古兽方章

清 寿山石套章

东西合璧

“西门派”与“东门派”沿袭中国传统工艺的传承方法,一般是父子兄弟相袭,或是师徒相传。其中“东门派”中受“西门派”林清卿影响的也大有人在。如被誉为“东门清”的林友清,以自家技法雕刻薄意,别出风格。此外还有“东门派”的林寿煁、郭懋介等人都争相向“西门派”学习,特别是“西门派”薄意,他们汲取其艺术精华,与自己的雕刻技法相融,最终实现寿山石雕刻艺术上的“东西合璧”。

上世纪50年代初,“东门派”的十六位艺人成立了石刻生产小组,这是寿山石雕历史上首个以非师徒、非亲族关系组成的团体作业形式的雕刻小组。成员分别是:郭功森、周宝庭、林友清、冯久和、林元康、冯志霖、周则斌、林发述、林寿煁、郭功祺、陈景贵、陈敬祥、陈敬祺、阮文钊、黄恒颂和林元庆。小组成员在完善传统雕刻技艺同时,创造出各种新技法与新的艺术造型,将寿山石雕刻艺术推向新的高度。后人将小组的十六位成员尊称为“十六罗汉”。

林元康,男,别名依坤,1925年4月出生,福州市鼓山镇后屿村人。中国工艺美术大师、福建省工艺美术大师、高级工艺美术师、福州市工艺美术一级名艺人。早年跟随堂兄林元庆学习石雕,后又拜名家林友竹、周宝庭、郭功森为师,以寿山石雕人物、山水圆雕见长,以艺术处理简洁著称。他的作品,构图饱满,以传统八仙题材最富特色,表现革命圣地的山水独树一帜。

现代 寿山峨嵋石童子拾稻穗摆件

林寿煁(1920-1986),字煁宝,福州鼓山后屿村人,中国美术家协会福建省分会会员、福建省工艺美术会员。林寿煁为寿山石雕“东门流派”的传人,自幼受祖父林元珠、父亲林友清的熏陶,热爱寿山石雕,长成后又吸取“西门流派”的薄意技艺,融“东”、“西”流派于一炉,自创一格。林寿煁工薄意、浮雕,善刻松竹、花鸟等石雕作品善作多层次布局,意境纵深。

现代 寿山峨嵋石松鹤延年摆件

周宝庭(1907-1989年),号依臂,福建福州人。早年拜“东门派”第二代传人林友琛为师,后又入郑仁蛟门下。雕刻技法融东、西两派之长于一体,汇古代艺术之精髓,兼收并蓄,独树一帜,尤以印钮、古兽和仕女为最。1955年加入福州市郊区寿山石刻生产小组。1988年获“中国工艺美术大师”称号。

现代 峨嵋石五子弥陀摆件

林亨云(1930- ),男,福建福州人,现为中国工艺美术大师、国家高级工艺美术师。中国寿山石雕刻大师。自幼跟随舅父陈发坦学习木雕,由塑造佛像进而从事木雕、牙雕、寿山石雕的创作研究,在木雕人物与动物方面有较深的造诣。20世纪60年代初开始倾心于寿山石雕的创作。林亨云在石雕工艺上尤其擅长刻熊,作品有着强烈的空间感和生命力,给观者以强烈震撼力。他创作了众多雕塑作品,题材以动物为主。他多次应邀赴美国、新加坡等国进行学术交流,其作品多次获得国家、省级奖励。虽然已至耄耋之年,仍孜孜创作。代表作品木雕《熊》、寿山石雕《海底世界》、《金鱼》、《北极熊》等。《海底世界》、《寒冬一霸》等获得全国金奖。

现代 寿山都成坑石年年有鱼