王者承天:唐代帝王对老人星的渴望!

通常来说,星空世界中异常天象的出现多是灾难来临的象征,为此帝王设置了专门的天文机构来对全天的天文现象进行观测和占卜,从而捕捉反映天命的各种信息。不过,星占中也有“瑞星”、“景星”(老人星)的规定,它们的出现往往预示着朝廷吉庆事情的发生,因而深得帝王、朝臣和藩镇长官的倍加重视。

唐制,景星的出现不仅是李唐王朝的重要祥瑞,而且论其等级它还属于大瑞的范围。在这种情况下,瑞星(老人星)的观测和奏报就成为李唐政治生活中的重要现象。在此基础上,李唐还有寿星壇的设置,于是以祈求太平昌盛和安乐福寿为宗旨的寿星祭祀也走进了国家的祭礼当中。

1、

唐制,所谓“瑞星”或者“景星”主要指老人星的出现。老人星(Canopus),即天船底座a星,为全天第二亮星,其色苍苍,十分悦目,因而给古人留下深刻的印象。通常来说,老人星在每年的立秋至来年立春期间出现,因为它不肯露面又光彩照人,因而古人认为它的出现代表着某种天意,并与帝王政治的“寿昌”紧密相连。武三思《贺老人星见表》云:“谨按《黄帝占》云:老人星一名寿星,色黄明,见则人主寿昌。又按《孙氏瑞应图》云:王者承天,则老人星临其国。”

老人星的出现常与国运昌盛、政治清明以及百姓安乐联系起来,而这正是帝王政治中皇帝梦寐以求的事情,自然也成为朝臣歌功颂德以致取悦帝王的重要机会。因此,史籍中“老人星”的频繁出现也就不足为奇了。

唐五代时期,由于官方似乎并不认为老人星与日食、彗星、“五星凌犯”等同属于天文现象,而在很大程度上将老人星视为宣示帝王寿昌和政治清明的祥瑞征兆,故两唐书、两五代史《大文志》、《唐会要》以及《五代会要》中并没有老人星的相关记载。《文献通考》虽然列有“瑞星”的条目,但记载的大多是北宋时期老人星的观测情况,而对唐五代的寿星观测和奏报则只字未提。

相较而言,《册府元龟》的记载比较系统,在《帝王部·符瑞》中记录了自唐贞观十九年至后唐长兴元年老人星的奏报情况,虽然其间也有疏漏,但总体而言仍然是诸家史籍中最为系统的记载。不过,《册府元龟》仍然归老人星为“符瑞”当中,这是唐宋时期官方将老人星视为样瑞的普遍看法。

《册府元龟》共计老人星27次,其中五代后唐1次。在李唐王朝的26次奏报中,代宗朝8次,玄宗朝7次,哀帝4次,太宗4次,肃宗2次,德宗和宪宗各有1次。实际上,这些记载很不完整,其间的疏漏和脱误也是显而易见的。武三思《贺老人星见表》有“伏惟天册金轮圣神皇帝陛下”的封号,可知表文为则天女皇的功德大唱赞歌,说明武则天时期亦有老人星出现。

老人星虽然被官方视为特别的祥瑞,但从史籍的频繁记载来看,老人星的观测较前已经有了很大进步。这是因为随着时代的演进,人们对老人星的认识也在逐渐深化。但是,我们不能忽视开元十二年(724)太史局主持的在全国范围内进行的日影测量活动。实际上,这次日影测量对老人星的准确观测具有积极的促进作用。

通常观测到的老人星,都是在中原地区纬度较高的情况下进行的。因此老人星似乎都是贴近地平线而出现的。这次在“南海”交州的测影活动,由于纬度较低,因而老人星看上去“殊高”,这说明老人星的出现与观测者的地理纬度具有很大关系。

不仅如此,这次活动对老人星观测的地点、方位以及时间等相关要素都得以确定,特别是老人星带有规律性的出没时间,即仲秋八月的时节,排除了在此以外其他时间的盲目观测。也就是说,以后即使没有太史局的相关帮助,人们也可以独立地进行老人星的观测活动,并将观测结果直接向李唐王朝报告。

尽管如此,老人星的观测和奏报事实上仍然由国家的天文机构太史局来负责。这在开元二十一年和开元二十四年两次老人星的奏报中得到了比较明确地体现,而且在唐代大臣上奏皇帝的《贺老人星见表》中也有反映。武三思《贺表》云:“伏见太史奏称,八月十九日夜有老人星见。”显而易见,武三思是从太史局的天文奏报中得知了老人星出现的信息,因而撰写了这篇取悦则天女皇的的表文。

实际上,武三思《贺表》反映的情况并非特例,与此相关的材料更多地见于唐人的表状中。可以肯定,唐代大臣有关老人星出现的信息,直接来源于太史局的天象观测和奏报,这事实上也成为官员上表撰文的基本依据。

作为国家的天文观测机构,太史局在风、云、气、象的观测和奏报时一般都揭示了它的象征意义。当然老人星也不例外。开元二十四年(736)八月,老人星出现后,太史解释说:“王者安静,则老人星见……王者承天,则老人星见,临其国……老人一名寿星,色黄明大则主寿昌,天下多贤士。”

老人星的出现由于是国泰民安,政治清明,天下太平的象征,故而深得帝王的厚爱,这也是大臣纷纷上表庆贺的主要原因,太史局对老人星的解释也成为百官撰写《贺表》乃至取悦帝王的重要依据。

唐五代时期,老人星的出现受到朝野的瞩目和重视。武三思《贺表》称:“臣守节等文武官九品以上四千八百四十一人上言”,几乎九品以上的文武官员都参加了老人星出现后的庆贺活动。不仅如此,老人星出现后,身居地方的藩镇长官及其幕府人员也有上表庆贺的政治举措。

地方藩镇的信息主要来源于“当道进奏院”和“本道进奏院”的传递和报告。虽然与在京官员相比,他们的信息有所迟滞,但是藩镇幕府决不轻易放弃任何取悦帝王和粉饰太平的机会。因此在对老人星的关注、重视以及撰写《贺表》向皇帝表示庆贺上,地方藩镇的举措其实并不逊于身居京城的朝官。

总体来看,老人星由于特别吉庆的象征意义而为帝王大臣所瞩目。终唐五代,老人星的奏报颇为盛行,上至百官公卿,下至地方长官,几乎都参与了老人星的庆贺活动。在此过程中,太史局的观测和奏报无疑起了重要的引导作用。

2、

寿星作为国家吉庆的象征,它的祭祀起源较早。根据《史记·封禅书》的记载,当时的雍地有祭祀日、月、参、辰、南北斗、荧惑、太白、岁星、填星、辰星、二十八宿等神位的祠庙,而在亳、杜之地就有寿星祠,《索隐》解释说:“寿星,盖南极老人星也,见则天下理安,故祠之以祈福寿。”看来,大抵在秦时寿星的祭祀己经出现,以致开元年间玄宗还有“秦时已有寿星祠”的说法。

唐代,寿星壇的设置是与老人星的观测密不可分的。开元十二年,太史局主持的日影观测取得了很大成功,以后无论官方还是民间对于老人星的观测都有很大的准确性。另一方面,老人星由于吉庆太平的象征意义使得朝廷上下对于它的出现颇为关注,至少表面看起来,李唐王朝确实也呈现出蒸蒸日上的勃勃生机。

在这种形势下,对于寿星的祈祷并渴望老人星频繁出现以与开元时期的盛唐气象联系起来,就成为君臣共同考虑的礼仪问题。开元二十四年(736)七月,有位“好事者”的奏状直接促成了寿星擅的设置。《全唐文》卷974《请以寿星配社两京立万寿殿状》云:

《月令》云:“八月日月会朴寿星,居列宿之长。五者土之数,以生为大。”臣窃以寿者圣人之长也,土者皇家之德也。陛下首出寿星之次,旅於土德之数,示五运开元之期,万寿无疆之应。请两京各改一殿,以“万寿”为名,至千秋节会,百寮於此殿如受元之礼。每至八月社日配寿星祠,至於大社壇享之。

这里“千秋节”指八月五日,系玄宗的诞辰之日。按旧书本纪,玄宗生于垂拱元年(685)秋八月戊寅,根据陈垣《廿史朔闰表》的推算,八月为甲戌朔,则戊寅为八月初五。八月为己未朔,则癸亥正为八月初五,正是玄宗诞辰之日,故文武百官奏为千秋节,并令百僚放假三天,天下诸州“咸令宴乐”,共同庆贺。

千秋节既为玄宗诞辰,以后每逢此日,文武百官依例要谨献物品以示恭贺,玄宗则对臣僚给予金银、束帛、锦彩等的赏赐。开元十八年,为筹备千秋节的活动,礼部建议将民间祈年的秋社祭祀并入千秋节,于是先祭白帝,报田祖,然后饮酒作乐。如此千秋节不仅为皇帝祝寿,还增加了“祈农”的内容。

《月令》云:“八月日月会于寿星”,寿星又为太平之象,故八月在帝王的政治活动中颇为重要,这是其一。又传统的五行观念中,“五”是生长之数,又与中央土相联系,因而是帝王道德的象征,这是其二。于是玄宗八月五日的诞辰,经过“好事者”的发挥和解释,就被赋予了特别的意义。它不仅意味着玄宗的福寿长久,享国昌祚,万寿无疆,而且也象征玄宗政治的清明以及天下太平,欣欣向荣的局面。

对于“好事者”的蓄意附会,玄宗当然明白。但在设置寿星壇的诏敕中说:“今有好事者,言仲秋日月会于寿星,以为联生于是月,欲以配社而祭,于义不伦。且寿星角亢也,既为列宿之长,复有福寿之名,岂惟联躬,独享其庆,天下万姓,宁不是怀。”表明寿星带来的福瑞自己不能独享,应让“天下万姓”共享福寿和吉庆的事情。于是诏敕:“宜令所司特置寿星壇,尝以千秋节日修其祀典,申敕寿星壇宜祭老人星及角亢七宿,著之常式。”

玄宗要求在自己的诞辰——千秋节举行寿星的祭祀活动,其寓意十分明显,即为自己的寿诞及统治的昌祚追福祈祷,希望自己的封建统治永远维持下去。这表明唐寿星壇的设置,从一开始就扮演了为帝王及其统治祈福的象征意义。

寿星壇建立后,主要有两个主祭神位。其一为寿星,或者老人星。老人星的祭祀自秦代已经出现,因此李唐对老人星的崇拜和祭祀也是继承前代,这本来无可厚非。只不过与前朝相比,李唐对老人星的关注和重视更为突出,由此也引导了朝臣吹捧帝王及其歌功颂德和粉饰太平的政治风气。

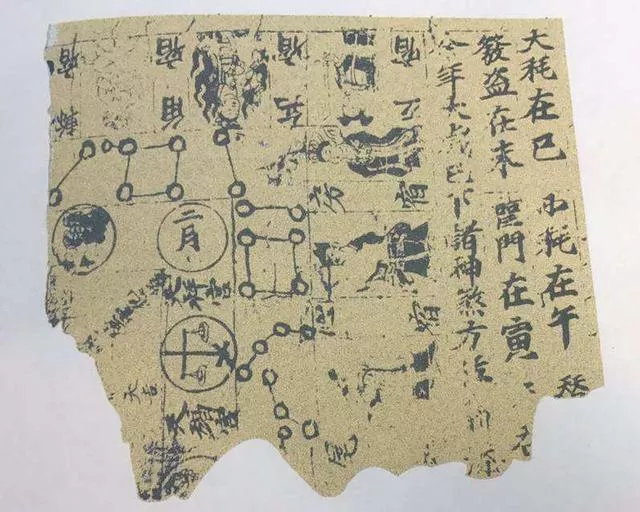

其二为东方七宿,即角、亢、氐、房、心、尾、箕七星。“寿星”为十二次之一,也就是木星(岁星)运行在辰时的停留地。在星占的分野理论中,寿星与二十八宿之首的角、亢对应,故有“寿星为列宿之长”的说法。当然,根据分野理论,东方七宿中的其他五星并不与寿星对应,但是唐代祭祀礼仪中,东方七宿实际上是一个不能分离的整体神位,所以寿星在祭祀角亢两宿的同时,也将其他五星一并列入。因此可以说,寿星壇对于东方七宿的祭祀,在中古星占的分野理论中也是名副其实的。

来稿/赵贞

Hash:fe0f07c4df16b77211dd5c6e2ad2aef3df782513

声明:此文由 读史品生活 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com