泰山秦刻石——国家公文的第一件标准书体

§

§

泰山秦刻石为国家一级文物,原立于泰山顶,现保存在泰山岱庙,铭文为秦始皇功德铭和秦二世诏书,由丞相李斯篆书。刻石原文222字,现仅存十字,“臣去疾臣请矣臣”七字完整,“斯昧死”三字残泐。

§

§

★ 泰山秦刻石历经风雨★

市博物馆文博副研究员温兆金表示,泰山上的这块秦刻石在历史的长河中备受瞩目,很多史料中都提到了这块刻石,可以说它的“传承”很有“秩序”。

据《史记·秦始皇本纪》记载:二十八年(前219年),始皇东行郡县……乃遂上泰山,立石……刻所立石,其辞曰:皇帝临立,作制明法,臣下脩饬。

《史记·秦始皇本纪》还记载:皇帝曰:“金石刻尽始皇帝所为也。今袭号而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也如后嗣为之者,不称成功盛德。”丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:“臣请具刻诏书金石刻,因明白矣。臣昧死请。”制曰:“可。”

欧阳修《集古录》记载:予友江临几,谪官奉符(宋代泰安称谓),尝至泰山顶上,视秦所刻石处,云石顽不可镌凿,不知当时何以刻之也?然四面皆无草木,野火不及,故能若此之久。而风雨所剥,其存者才此数十字而已。

北宋刘跂是历史上最早对泰山刻石进行详细考察的人,据《刘跂秦篆谱·序》记载:今世传泰山篆字,可读者唯二世诏五十许字。而始皇刻辞,皆谓已亡,莫可复见。宋丞相莒公(宋庠)镇东平,日遣工就泰山模得墨本;以庆历戊子岁(1048年)别刻新石,亲作后序,止有四十八字。

北宋金石学家赵明诚《金石录·泰山秦刻石》记载:大中祥符岁(1108年),真宗黄帝东封此山,兖州太守模本以献,凡四十余字。……盖碑石为四面,其三面稍摩灭,故不传;世所见者,特二世诏书数十字而已。大观间,汶阳刘跂(字)斯立,亲至泰山绝顶,见碑四面有字,乃模以归。文虽残缺,然首尾完具,不可识者无几,于是秦篆完本复传世间矣。

据清道光八年(1828年)《泰安县志》记载,明嘉靖年间,北京许某将泰山秦刻石移置岱顶碧霞祠东庑,当时仅存二世诏书4行29字,即“臣斯臣去疾御史夫臣昧死言臣请具刻诏书金石刻因明白矣臣昧死请”。清乾隆五年(1740年) 碧霞祠毁于火,刻石遂失。

嘉庆二十年(1815年),泰安旧尹蒋因培带领同邑柴兰皋在山顶玉女池中搜得泰山秦刻石残石2块,尚存10个字,遂将残碑嵌于泰山顶东岳庙墙壁上。

清道光十二年(1832年),东岳庙坍塌,泰安知县徐宗干“亟索残石于瓦砾中”,嘱道人刘传业将泰山秦刻石残石移到山下,嵌置在岱庙碑墙内,并写跋记其经过。

光绪十六年(1890年),泰山秦刻石被盗,县令毛蜀云大索十日,得石于泰安城北门桥下,后重置于岱庙院内。

宣统二年(1910年)知县俞庆澜为防刻石遭风雨剥蚀,在岱庙环咏亭造石屋一所,将泰山秦刻石及徐宗干的跋和自己写的序共3石嵌于石屋内,周围加铁栅栏保护。

1928年泰山秦刻石迁于岱庙东御座内,修筑一座门式碑龛,将以上3石垒砌其中。新中国成立后,于碑龛正面镶装玻璃保护。

★泰山秦刻石的书法价值★

东汉许慎在《说文解字》中说:“秦书八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书”。“许慎说的‘秦书八体’,以汉字形体论,不外大篆、小篆、隶书三体。”温兆金认为。

上世纪90年代初,甘肃礼县大堡子山秦公大墓被盗掘,大批珍贵文物流失海外,其中青铜重器百余件,多有“秦公作铸用鼎”、“秦公作铸用壶”、“秦公作宝簋”等铭文。1994年甘肃省文物考古研究所对大堡子山墓地进行了抢救性发掘,确认该墓地为秦公西陲陵墓区,是秦人最早的墓地。从秦公簋铭文拓片看,其文字同陕西省宝鸡市凤翔县秦公一号大墓石磬铭文、“石鼓文”属于同一文字体系。

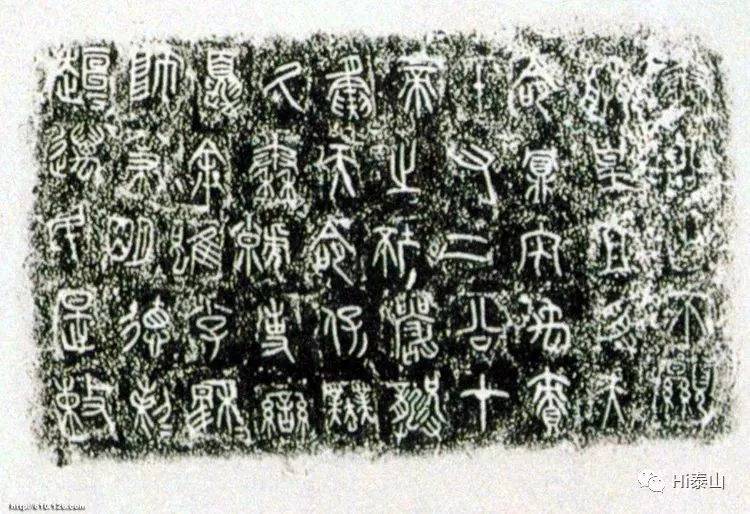

(秦公簋铭文拓片)

陕西省宝鸡市凤翔县出土的秦公一号大墓是迄今为止中国发掘的最大古墓,墓中出土的石磬是中国发现最早刻有铭文的石磬。最珍贵的是石磬上的文字,多达180多个,字体为籀文,酷似“石鼓文”,属大篆的范畴,依据其上文字推断墓主人为秦景公(前576-537年在位)。

“石鼓文”于唐代初出土于今陕西省宝鸡市凤翔三畴原,最晚的一篇《吾水》是歌颂秦始皇统一天下,“收天下之兵,聚之咸阳,销以为锺鐻,金人十二”,至天下太平之事,时间应不早于始皇二十六年兼并六国之时,即公元前221年,其书体应为大篆(籀文)向小篆过渡时期的文字,也可以说小篆由石鼓文演变而来。

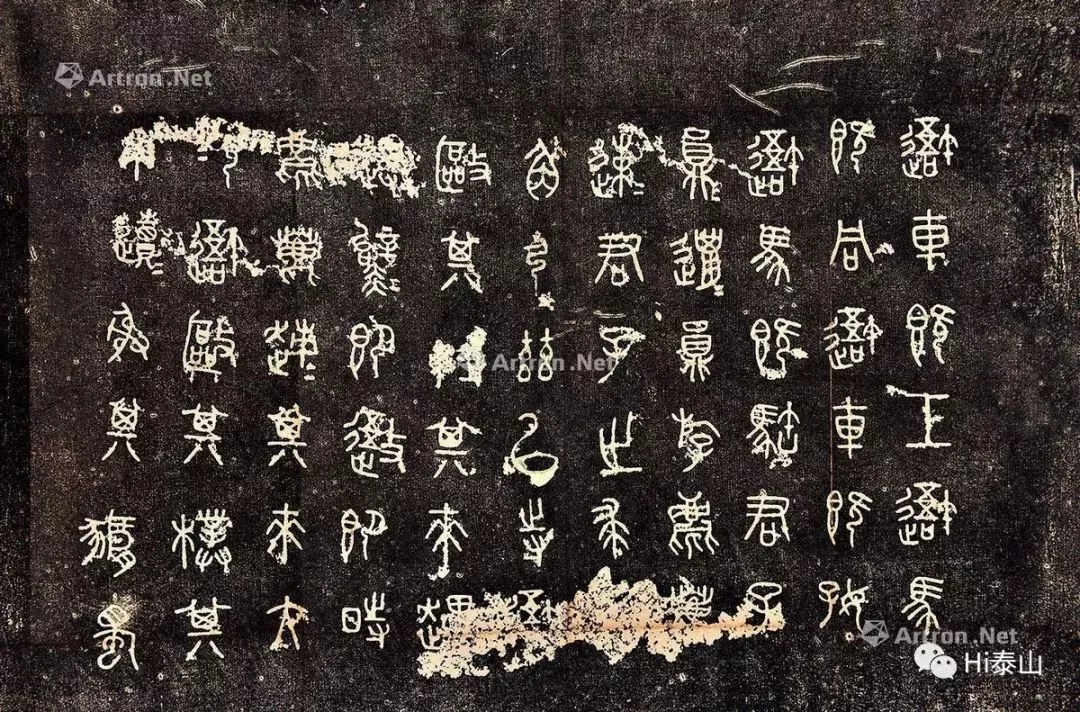

(石鼓文资料图)

温兆金表示,泰山秦刻石属小篆书体,其结构特点,直接继承了《石鼓文》的特征,比《石鼓文》更加简化和方整,并呈长方形,线条圆润流畅,疏密匀停,给人以端庄稳重的感受。

泰山秦刻石作为秦篆的代表作品之一,历代都给予了极高的评价。唐张怀瓘《书断》云:“《泰山》、《峄山》秦望等碑并其遗迹,亦谓传国之伟宝,百代之法式”。宋刘跂《泰山秦篆谱序》云:“李斯小篆,古今所师。”明赵宧光云:“秦斯为古今宗匠,书法至此,无以加矣。”《岱史》云:“秦虽无道,然其所立有绝人者,其文字书法世莫能及。”清宋思仁《泰山述记》云:“夫李斯小篆为八分之祖,斯不义不足论,而碑实为可宝,能继周之石鼓鼎铭,为汉金石刻之前步焉。”鲁迅先生对其也有极高的评价,他说:“质而能壮,实汉晋碑铭所从出也。”

秦代帛书和简书属转型期的隶书。1975年12月湖北省云梦县城关西睡虎地墓地出土的《云梦睡虎地秦简》是秦隶的典型代表,它既有后世隶书的特点,又包含了篆书的特点,表现出秦隶在结体上特殊的时代特征,所以说《晋书·卫恒传》载“篆之捷隶也”是很有道理的。从“快”这一意义上说,秦简为毛笔墨书,只有毛笔的运用,篆书的快写,才真正把中国书法向隶书的方向推进。这些秦人墨迹,是未臻成熟的隶书,能熔篆、隶于一炉,拙中见巧,古中有新,是汉字书体发展沿革中的典型范例,总体反映了由篆至隶阶段的演变特征。

《云梦睡虎地秦简》

★ 秦始皇“书同文字”考辨★

《史记·秦始皇本纪》记载:“分天下以为三十六郡……车同轨。书同文字。”

《史记·李斯列传》记载:“明法度,定律令,皆以始皇起。同文书。”

温兆金认为,关于“书同文字”或“同文书”的具体内容,司马迁在《史记》中并未交代清楚。春秋、战国时期,诸侯割据,文字存在着地域性的差别——“言语异声”“文字异形”,这大概就是秦始皇统一中国之初对文字进行统一、规定“书同文字”的主要原因。

东汉许慎在《说文解字·序》中说:“斯作仓颉篇,中车府令赵高作爰历篇,太史令胡毋敬作博学篇,皆取史籀、大篆或颇省改,所谓小篆者也。”小篆在秦代一般用于官方文书、刻符、刻石等等。秦小篆体现出的法度,是与秦朝的法律以及“车同轨”“书同文”“统一度量衡”等各方面的法度高度统一的。

据近代学者研究,秦统一文字,不仅指统一篆书为小篆,而且也指统一隶书。“隶自古出,非始于秦”(《史说汉字·隶行天下》)。许慎《说文解字·序》《汉书·艺文志》、晋代卫恒《四体书势》、唐代张怀瓘《书断》都先后指出这一点。

北京大学中国古代史研究中心研究员陈侃理在《文物》2014年第9期《里耶秦方与“书同文字”》一文中以里耶秦简中的8-461号木方为标本,通过分析研究认为:“书同文字”主要是对既有字形和用法的规范和确认,而非创造新字;“书同文字”的政策不仅是命令新统一的六国改用秦系文字,还包括文字使用规范的建立,并且相关的规定细致到了个别字的写法和用法。

陈侃理先生最后指出:在汉字发展史上,统一和规范不是自然的趋向。汉字在使用和传播过程中,自然而然不断产生的,是异体、讹变、异用、假借和其他种种“不规范”,而每次统一和规范,则都能找到政治权力参与其间。因为,只有权力才能够制定统一和规范文字的标准,并且强制执行。在政治权力集中和强化之时,“书同文字”一类的政策规范一再推出,这些人为的规范和自然发生的“不规范”反复互动,促使着汉字发展一次次走向新的阶段。

综上所述,泰山秦刻石,不仅是我国书法艺术的瑰宝,也是秦朝统一中国后,“书同文字”国家公文层面的标准书体,作为社会层面“书同文字”的隶书统一是逐步而且是漫长的。

文图:最泰安全媒体记者 张中乾 市博物馆文博副研究员 温兆金

*版权声明:公众号如需转载泰山工作室原创内容,请后台联系授权。未经授权,不得转载,违者将追究其相关法律责任。

Hash:9a32be8a841c921a9217d002e4d825beee90b3a3

声明:此文由 Hi泰山 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com