东纸坊遗址位于中牟县张庄镇东纸坊村东南,西北临丈八沟,南北长200-570米,东西宽279-690米,面积237900平方米。在遗址地表采集有泥质、夹砂灰陶片和红陶片,纹饰有绳纹和附加堆纹,可辨器型有豆、鬲和罐等遗物。该遗址是一处商代文化时期的聚落遗址。

该遗址文化内涵丰富,文化堆积较厚,对研究和探索商代文化具有一定价值。

第二批郑州市重点文物保护单位

地址:中牟县张庄镇东纸坊村东南

信息来源:郑州市文物局

如东牌坊古迹遗址...

▌【免责声明】"部分内容来源于网络转载的图文信息是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;如对稿件内容有疑议,图文如有侵权,请与我们联系,及时处理。"关注如东"综合"史志如东"编辑整理,转载请注明。

如东,海江相依、人杰地灵。历史上胜迹遍及城乡,有寺庙庵堂、石板老街、园林古宅、河堤津梁、老井古树、牌坊古墓等。而那些经过战火洗礼的革命遗址和坐落在全县各处的烈士陵园,则记录着先烈们当年不怕牺牲、浴血奋战的悲壮场景和英勇事迹,成为青少年革命传统和爱国主义教育基地。砍高粱、掐谷子、掰玉米、刨芋头、割豆子、下苹果、晒柿子、揪石榴、摘花生、耩麦子,一个个音符,无不让秋风演奏得动听、感人。

如东烈士陵园纪念塔(改建于上世纪90年代)

郭沫若为如东烈士陵园书写“浩气长存”牌楼(拆于上世纪90年代)

古迹遗址

掘港镇管家牌坊

一处在掘港南街西头,地藏桥北,坐北朝南,管氏古宅门前。管氏十一世养谦继妻庄氏,以节孝著称,清康熙五十九年,得皇帝旌表,雍正五年立坊。仍存(今掘港黄海路831东巷内)。一处在庄氏牌坊对面,坐南朝北,管氏十三世正学妻顾氏于清乾隆十一年得旌表,十三年立坊。

掘港镇牌楼巷牌坊

原址在北街蒋家桥巷内,坐西面东,一说顾学龙妻管氏,年17,因顾学龙患病,管氏煎汤侍药近1年,后顾学龙病亡。管氏当时虽已订婚,但尚未嫁娶过门,仍坚持守寡,69岁终。乾隆五十二年获旌表立坊。一说为罗士端妻顾氏立,罗故,顾氏自17岁守节,经67年终。后获旌表立坊。此说亦未不可,因牌楼巷内就住有罗姓人家,其中有近代如东著名眼科医家。

掘港镇冯氏牌坊

冯氏,掘港徐德滋妻,徐德滋去世时,冯氏25岁,后守节至终,获旌表。不存。

掘港镇邢氏牌坊

邢氏掘港管养坚妻,28岁守节,清雍正九年寿登80。乾隆十五年获旌表立功。不存。

掘港镇葛氏牌坊

葛氏掘港汪日盛妻,年22岁,夫亡。事翁扶孤,孝慈兼至,守节36年,嘉庆七年获旌表立坊。不存。

曹埠镇乐善好施坊

坊址曹埠镇。曹豆,字钧衡,幼失怙恃,与兄铨相友爱,共居40余年。清道光十一年,洪水溢,流亡甚众,赞其兄赈恤。兄殁,修御碑亭、建关圣殿、捐产育婴堂,施棺木、置义塚。咸丰六年岁旱,倾困赈济,计值千两以上。大吏达于朝,赐“乐善好施”4字建坊。不存。

马塘镇将军坊

忠义坊,也是一座功德坊。将军名赵天宠(赵珣),墓地在马塘十里墩庆云渡北(串场河北岸),墓前有砖坊傍河而立。《如皋县志》记载:赵天宠,马塘场人。明太祖时从戎有功,诰授忠义将军。曾被封为功臣,获赐海沙百丈。传说力能缚虎。据传,赵天宠系“ 武举”,是洪武年间名将。作战勇猛,战功累累,深得朝廷宠信。性情忠诚,待人厚道,清正廉明,一身正气。死后墓前建砖坊1座,以彰显其崇高品格,纪念这位“忠君之臣”“忠义之士”“忠义将军”。不存。

马塘镇赵家牌坊

也有人叫它“过街牌楼”。建于清乾隆年间。赵姓祖籍江西,元代因避战乱迁居马塘。至乾隆年间,赵家有一女,丈夫死后守志不嫁。尊敬孝顺父母,尽心奉养公婆。经由地方官府奏准旌表,在马塘西街处建节孝坊。不存。

马塘镇杨家牌坊

马塘以南1.50公里九圩港西岸边,有1座以石块围成的方形土墩。上面矗立一座石牌坊。高6米有余,牌坊上端有“圣旨”2字和横额上“节孝坊”3个大字。牌坊前有一对石狮子,四周栽种苍松翠柏,幽静庄严。昔日此处叫杨家园,是杨姓家族集居地。清道光初年,有顾姓女,嫁杨家园一家大户家。顾氏过门不久,丈夫杨瑜,辛劳成疾病故。顾氏发誓终身守节,矢志以尽心侍奉老人,培育遗孤。清朝廷一高官路过此地,闻听此事,很受感动,当即奏请皇上诏示立“节孝坊”,以示褒奖。“杨家牌坊”便从此扬名乡里。不存。

马塘镇刘家牌坊

是两座贞节坊。由马塘刘氏兄弟各建1座在自家门口。坊规模、结构、质地、造型两处相仿。一处在西街刘楚三自家大门西侧,紧贴墙面朝南而立。坊体用花岗岩石构建,宽3米,高5米,造型简朴庄重,石坊上未见文字和纹饰。另一处在西街预备巷东刘澄之家门东侧,其造型不同之处是此坊呈八字形,中间向里凹进,而不是一字形排列。不存。

双甸镇丛能孝子坊

丛家坝村新港桥西尾30米处。据《丛氏宗谱》载,“简齐公孝子坊,坊在瀹波桥西三十步,咸丰丁巳,不肖男荫晨等奉敕建。今更列树表门”。牌坊为石雕结构,高约6米,门两边有石鼓、石狮,牌坊顶上方有古朴装饰物。离地面5米处居中安有汉白玉石雕刻双盘“旨”一方,长40厘米,高30厘米,厚8厘米。石坊刻“道光二十七年正月礼部奉江南孝子丛能准其旌表给帑建坊”。石坊长150厘米,高30厘米,厚8厘米。碑坊后建一丛能孝子祠,祠高5米,面积50平方米左右,砖木结构,与牌坊联为整体。祠后壁中间设一供台,敬奉“钦奉丛能孝子禄位”,两旁立“肃静”“乡榜”“里贤”“文秀”4 个1人多高木板牌。1957年拆除,两块汉白玉石碑仍完好保存于丛能第六代曾孙丛建华家。

栟茶镇徐孝子坊

坊在栟茶镇衔西,坊高7米,坊形似门字,两条花岗石门柱立于两侧,门柱上方由3层条石连接,第一层横石上雕有香草图案,第二层上刻行书“孝子坊”3个大字,第三层为门楣, 边角刻有如意花草纹饰,柱顶有华表石狮装饰,石柱下方两边有石护栏支撑。此坊为旌表清代栟茶孝子徐鸣瑞, 徐母病久,徐衣不解带,夜以继日,长年侍奉左右,不思婚配,母病故后,徐心力交瘁,成病未几殁。因侍母至孝,获旌表立坊。

双甸镇丛氏墓地牌坊

双甸镇迮关庙以南500米,昏地园河西150米处。牌坊坐西北向东南, 此牌坊是丛姓祖先受皇上封赐为双孝后(一为孝廉,一为孝子)所建,占地600多平方米。牌坊呈八字拱门式,均是麻石所立,门前有正方形牌坊,高约5米左右,上有横石,横石上有多种石刻造型。坟地建筑十分考究,所用大砖全部是从外地购回的城墙大矿砖,黏合是糯米粉和石灰按比例调和而成。此牌坊、茔地建造用1年多时间。民国36年推倒。

双甸镇赵太君节孝坊

坊址双甸镇西街。据《丛氏宗谱》载:“赵太君节孝坊,坊在双甸西街,乾隆间子合松,奉敕建。”乾隆年间,丛姓某妻赵氏,年轻时丈夫夭折,恪守贞节。上侍老寡婆母,亲自熬药敬奉,下抚年幼儿女,教养成人,直至终身。乾隆帝御旨,敕建节孝坊1座,以资褒奖。坊高4.60米,系4根边长50厘米长方体条石,坊顶石板两面均雕刻有“节孝坊”3字,石板上面还有一石,刻有“圣旨”二字。此坊毁于抗日战争时期。

岔河镇百岁坊

岔河人李士龙,年百岁,清嘉庆十九年(1814)旌表恩赐“升平人瑞”4字,给帑建坊。此坊立于岔河关岳庙侧畔。不存。

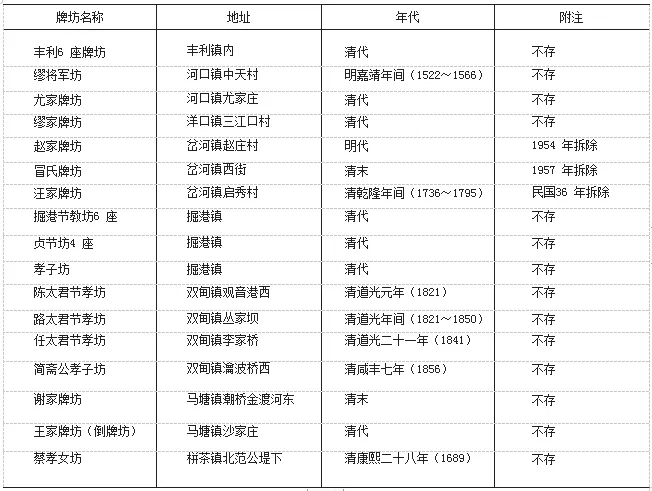

如东县各地其他古牌坊一览表

(点开可见大图↑)

江西省高安市十大景点——华林造纸作坊遗址(七)

华林造纸作坊遗址位于江西省高安市华林风景名胜区管委会东溪行政村的周岭自然村。发现于2005年,2007年和2009年两次共发掘面积700多平方米。清理出元代抄纸房遗迹及各类与造纸相关的遗迹。延续生产时间又历经宋朝、元代、明朝,时代顺序清楚,功能相互关联,几乎可以完整再现明代宋应星《天工开物》所记“造竹纸”有关原料加工的一整套工序。它是中国第一个经过考古发掘的古代造纸遗址,对研究我国古代造纸科技发展史有重要研究价值;它是科技考古的新领域,对研究中国古代四大发明之一的造纸术发展史意义重大。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

2007年,省文物考古研究所、高安市博物馆联合组成考古队,对该遗址进行第一期考古发掘,揭露出大批与宋、元、明三代造纸工艺有关的遗迹,而且时代顺序清楚,功能相互关联,几乎可以完整再现明代宋应星《天工开物》所记“造竹纸”有关原料加工的一整套工序。更令人欣喜的是,2009年10月至12月进行的第二期考古发掘工作,考古工作者弄清了造纸作坊遗址的整体布局状况、造纸型水碓的形态演变,完善了明代造纸作坊遗址的工艺流程,新发现了元代抄纸房遗迹,进一步证实了华林造纸作坊始建于宋代,并对华林古代造纸的规模与商贸路线有了详细的了解。据介绍,在福纸庙作坊区650平方米范围内,考古工作者发现了各类与造纸相关的遗迹共28个,在周岭村清理水碓遗迹7座,西溪村清理水碓遗迹7座,这是目前我国发现造纸遗迹最多的遗址。专家称,华林造纸作坊遗址的最早年代可以上溯到南宋时期,这无疑是目前我国发现的最早的造纸遗址。

江西省文物考古研究所和高安市博物馆联合进行考古发掘,发现了宋代至明代时期水碓16处、沤竹麻坑20多处、槽房10多处以及蒸煮、拌料、漂洗、槌打台、烧灰坑等造纸作坊遗迹;出土了宋代至明代青白瓷、青瓷、青花瓷、黑釉瓷、白釉瓷等几百件瓷器;还出土了宋代铜钱,元代铜镜、铜盂、石砚,明代烛台等大批文物。为进一步揭示和论证其价值,高安市召开华林古代造纸作坊遗址专家论证会。

2005年,位于宜春高安市华林风景名胜区管委会东溪行政村的周岭村,江西省第三次全省文物普查正在进行。负责此次普查的高安市博物馆工作人员在周岭村的山间梯田里,共调查发现了16座水碓遗址。水碓,是一种从西汉末年开始出现的利用水力舂米的石具。在偏僻的周岭村发现如此密集的水碓遗址,这引起了考古调查人员的密切关注。为了弄清这16座水碓遗址的用途与年代,同时也为配合2007年4月开始的第三次全国文物普查工作,经国家文物局批准,2007年9月至10月,江西省文物考古研究所、高安市博物馆联合组成考古队,进驻周岭村,对水碓遗址展开了深入的调查和试掘。2009年10~12月,江西省文物考古研究所、高安市博物馆联合组成考古队,对华林造纸作坊遗址进行了第二次发掘。发掘面积700多平方米。此次发掘发现了宋代至明代时期水碓9处、沤竹麻坑10多处、槽房10多处以及蒸煮、拌料、漂洗、槌打台、烧灰坑等造纸作坊遗迹,还出土了宋代至明代青白瓷、青瓷、青花瓷、黑釉瓷、白釉瓷等文物百余件。

皮央东嘎遗址攻略 皮央东嘎遗址门票

1. 皮央东嘎遗址门票

世界上人口最少的县是我国西藏札达县,全县只有6384人,在我国县城中人口最少。

札达,藏语为“下游有草的地方”。位于西藏自治区西北部,阿里地区西南部。地处喜马拉雅山与其支脉阿依拉日居山之间的湖盆中。札达县旅游资源丰富,境内有著名的古格王国遗址、托林寺、土林地貌 、和东嘎皮央壁画遗址等。

2. 皮央东嘎石窟

西藏西部最早的史前遗址夏达错遗址,发现了8000多年前青藏高原最早的磨制石针;位于日喀则康马县的海拔最高的新石器时代湖滨渔猎遗址玛不错遗址,出土了大量陶器、骨器和石器组合。入选2020中国十大考古新发现的阿里地区札达县桑达隆果墓地,出土了7件金银面饰和5件青藏高原木俑。加上同处在象泉河流域的格布赛鲁遗址、皮央东嘎遗址、曲龙遗址、曲踏遗址等,持续三年的考古调查,极大地丰富了西藏西部考古学文化序列的构建。

3. 东嘎皮央遗址的历史

皮央和东嘎遗址位于西藏自治区阿里地区札达县境内的东嘎村、皮央村。东嘎·皮央遗址由东嘎扎西曲林寺遗址和皮央石窟群组成。由于两村距离很近,遗址规模巨大,故命名为皮央和东嘎遗址。皮央和东嘎遗址分为石窟遗迹、石窟壁画、佛寺与建筑遗迹、佛塔遗迹出土。

4. 皮央和东嘎遗址

正文

皮央和东嘎遗址的具体创建年代暂时无法确定。有关文献记载也极少,只有一本流传到印度的藏文手抄本《古格普兰王国文》,其中记载皮央寺始建于古格王国建国初期的10世纪,为仁钦桑波当时所建的古格八大佛寺之一,七十年之后又有一次规模较大的改建。另有藏文文献提及东嘎在意希沃时代的10世纪建寺,约12世纪前后由于古格王国国内的分裂斗争,一度成为与都城扎布让对峙的另一个王室的所在地,后来古格王国恢复统一,东嘎丧失了王宫的地位,但仍为古格的政治及文化要地。

皮央和东嘎遗址存留的石窟总数将近千座,包括礼佛窟、禅窟、僧房窟、仓库窟、厨房窟等各种类型的石窟。礼佛窟内绘有壁画,内容有佛、菩萨、飞天、比丘、供养人像、佛传故事、礼佛图、说法图、密宗曼荼罗、动物、植物、装饰图案。

皮央石窟共分为四个区,编入洞窟872窟。皮央石窟大体上可划分为前山区、后山区。前山区编为第Ⅰ区,洞窟基本呈自北向南直线分布,编号顺序从沟谷北端开始往南,共编为第1至433号窟。后山区编为第Ⅱ区、第Ⅲ区,其中第Ⅱ区洞窟的布局从自北向南转为由东向西,略呈“U”形分布,共编入洞窟145窟;第Ⅲ区自谷底折向西面,直到皮央遗址的最西端,共编入洞窟247窟。皮央遗址的山顶还分布有一些洞窟,编为第Ⅳ区,共编为第1至37号窟。此外,还有若干分散的洞窟未全部编入。

东嘎石窟群共分为五个区,分别为第Ⅰ区至第Ⅴ区。

5. 东嘎皮央景区

东嘎·皮央遗址是西藏古格王朝时期历史遗存,位于西藏阿里地区札达县土林环抱之中,由东嘎遗址和皮央石窟群组成,1997年被列入第三批西藏自治区文物保护单位。