三道沟遗址群位于七虎力河流域东山至二、三、四、五道沟群山之中,年代为汉、魏,类别为古遗址。

三道沟遗址群(23处):(1)三道沟东岗城址(2)三道沟韩风山城址(3)三道沟线路城址(4)三道沟龙王庙城址(5)三道沟东北遗址(6)三道沟后岗城址(7)三道沟东遗址(8)三道沟南遗址(9)三道沟果树园东山遗址(10)胡南营1号遗址(11)胡南营2号遗址(12)胡南营3号遗址(13)四道沟东北遗址(14)四道沟南城址(15)四道沟东南遗址(16)五道沟东北1号遗址(17)五道沟北遗址(18)五道沟东北2号遗址(19)五道沟南遗址(20)五道沟东遗址(21)富路遗址(22)宏远北山城址(23)宏远东北城址

2005年1月31日,三道沟遗址群被公布为第5批黑龙江省文物保护单位。

红动陇原100年丨三道柳沟战斗遗址:守护不能忘却的红色记忆

三道柳沟战斗遗址:

守护不能忘却的红色记忆

铮铮忠骨,光照祁连,不朽功勋,铸就丰碑。85年来,在临泽这片鲜血浸染的红色大地上,红西路军将士的英勇壮举,激励着一代又一代人成长。他们在临泽县新华镇留下的拴马桩、红军井、战壕等遗址被当地人代代相传,精心地保护了下来。

红军井雕塑。

如今,来到这片土地,多年前激荡的枪声已变成如今肃穆的三道柳沟战斗遗址,李先念的拴马桩也还是当年模样,240块无名烈士纪念碑静静的矗立在这里,阵亡烈士英灵得以安息……现在这里已成为缅怀先烈、传承红色基因的县级爱国主义教育基地。

三道柳沟距临泽县城西南20公里,东西长约5公里,南北宽约1公里。这里有两条南北走向的小河,东边一条叫陈家河,西边一条叫砟子河,两条干河将这方圆5平方公里地方分成了3块,陈家河东面的为东柳沟,两河中间的为南柳沟,砟子河西面的为西柳沟,因此,被称其为“三道柳沟”。

1937年2月28日凌晨,红西路军进驻三道柳沟。根据总部命令,九军防守东柳沟,三十军防守西柳沟,总直属部队驻守南柳沟。

当天早上,几位衣衫褴褛的军人敲开了西柳沟住户张兆雄家的院门。来人自称是红军,要借用几间房屋。张兆雄一家赶紧将几位红军请进了家里,并把所有的房屋腾了出来。

这天起,张兆雄家的院子被设为三十军的指挥部,时任三十军政委的李先念同志住进了其中的一间房屋。其时刚刚入春,村边小河干枯,百姓饮水主要靠赵金莲家门口的一口水井。但由于水井水量少,水位较低,吃水很困难。红军来到后,组织人力对水井进行了清淤清洁,与百姓同吃一锅饭,同饮一井水。

红军井遗址。

张兆雄家院外,有一棵粗壮的沙枣树,李先念的战马就拴在这里。接下来的11天中,西路军将士顶着严寒,在子弹缺乏、供给困难的情况下,与数倍于己的敌军展开了殊死搏斗,歼敌数千。

短短数日,西路军指战员与当地百姓结下了深情厚谊。部队离开后,他们用过的水井被百姓称为“红军井”,沙枣树被叫做“拴马桩”。

清扫落叶、擦拭墓碑……每天清晨到拴马桩和三道柳沟战斗遗址清扫,已成为临泽县新华镇新柳村张国增老人的生活习惯。在他眼中,拴马桩和这些矗立的烈士墓碑,就如同当年一个个英勇奋战、冲锋陷阵的红西路军战士。

今年72岁的张国增是守护栓马桩的张家第三代人,也是一位有着56年党龄的老党员。从张国增的叙述中记者了解到,20世纪60年代,“栓马桩”曾几次被人险些砍掉当柴烧,他的奶奶、叔叔多次冲到树下对人说:“谁要砍这棵树,就先砍了我。” 他们一次次的抗争捍卫,让“拴马桩”得以留存至今。

为了能够更好的保护“栓马桩”,他们将栓马桩砌进了院墙,自此以后,“栓马桩”被张家人一代代保护传承下来,在他们一家人眼里,传的不仅仅是“栓马桩”,而是对红色阵地和精神家园默默坚守和对红西路军精神的传承和弘扬。

赵金莲夫妇去世后,他们的二儿子张保民继承了守护“红军井”“拴马桩”的任务。后来,他们的孙子张国增接替二叔张保民,继续义务守护。

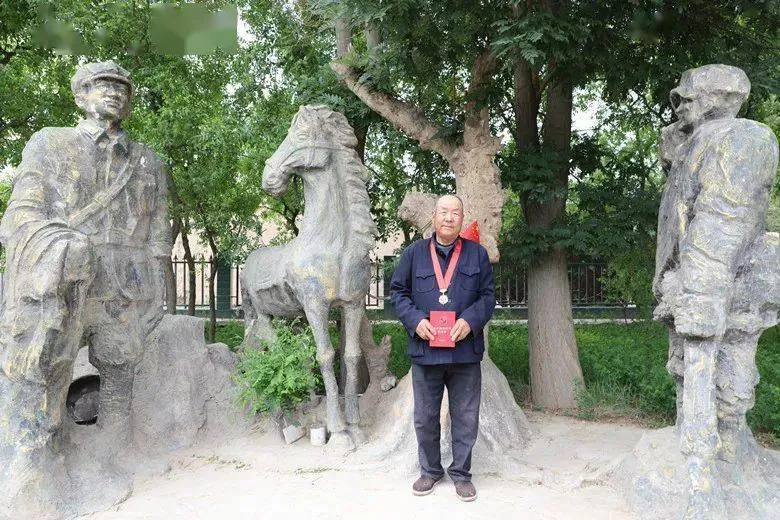

遗址守护人张国增。

据张国增介绍,1983年清明节前夕,80多位外地客人前来三道柳沟凭吊红西路军将士,他们有的是当年参战的老红军、有的是他们的子女和后代,在拴马桩和战壕周边,他们一起缅怀先烈,寻找昔日战场上的记忆,目睹曾经浴血奋战的阵地,感慨万分……这次扫墓后,更加坚定了张国增守护遗址的决心。

而他这一守就是40年。40年来,14600多个日日夜夜,防火、清扫、维修,张国增视这里如生命般重要,简单的工作同样蕴含着不平凡,对每一段故事都了如指掌。除了平常的维护,每年的春节、清明节和八一建军节,张国增最忙,到了节日那天,他又当起义务讲解员,向前来祭奠的人们宣扬先烈的英勇故事。

“2003年,我们同村的村民在河滩挖沙时,发现了三具红军遗骨,得知消息后,我就立即到现场,将其集中收集安放。后来,我们又陆续发现了多具烈士遗骸。”张国增说。

2013年,临泽县委、县政府对“拴马桩”“红军井”进行了修缮加固,并新增两组雕塑。同时,还在砟子河畔建设一处烈士公墓,将400多具烈士遗骸全部迁葬于此,供后人参瞻凭吊。

三道柳沟烈士公墓。

“我们今天的幸福生活来之不易,是红西路军将士们用鲜血和生命换来的,守护这里我义不容辞,也很自豪。我要牢记奶奶和叔叔的嘱托,把拴马桩保存好、把红西路军的故事讲好、把红西路军精神传承好,并一代代的传下去。”张国增说。

来源:张掖日报

编辑:杨 玥

责编:马丰友 闫婷婷

长按二维码

关注金昌日报

扫描下载

今日金昌APP

点分享

点点赞

点在看

马圈沟遗址群被誉为“东方人类的故乡”未解之谜 历史 山海经 遗址

马圈沟遗址群被誉为“东方人类的故乡”未解之谜 历史 山海经 遗址

九寨沟县:考察下马崖栈道遗址

在四川省阿坝藏族羌族自治州的九寨沟县境内,不仅有美丽的九寨沟景区,也有大量古代的栈道遗址。其中,最著名的栈道便是下马崖栈道,位于双河乡南1公里处的白水河西岸——

申威隆:90后“陕西文博一哥”

申威隆:90后“陕西文博一哥”

2019年11月19日中午,我和家人前往九寨沟景区时,在公路旁边偶然遇到这处下马崖栈道遗址,陡峭的崖壁上可以看到大量的栈道孔洞和一段复原的木质结构栈道。1989年1月27日,这里被公布为阿坝州文物保护单位。

这里的栈道始凿于三国时期,在明代之前进行过多次重修,分布在高于河面约3米之处,南北长约200米、上下间距5至7米的范围内。清代以后,栈道逐渐被毁,只剩下密集的孔洞。

经过统计,这里共有110多个孔洞,左右间距大约为2.6米,分为方形和圆形两种。其中,方形孔洞为明代之前所凿,边宽约22厘米,深度约8厘米;圆形孔洞为明代所凿,直径约23厘米,深度为8.5厘米。

仔细观察这些栈道的孔洞,明显分布着前后五次开凿的痕迹。西汉初年,中央政府就在这里设立甸氐道,大规模开凿栈道,保证着道路畅通;三国末期,魏将邓艾伐蜀,曾经路过此地。穿越荒无人烟的小道,凿山开路,最终灭蜀。

下马崖栈道是通往四川的道路之一,属于阴平道和西山道的重要组成部分,成为连接中原和巴蜀的又一条通道。它与汉中入蜀的金牛道、米仓道和荔枝道,以及关中通往汉中的褒斜道、子午道、故道、傥骆道等,共同组成“蜀道”四通八达的路网。

沿着下马崖栈道,走到北端的尽头,竟然有一个意外的收获。据说,这里的崖壁上有一幅“巫师御龙”图岩画,高约84米,宽约1.2米,巫师高0.41米。2015年7月9日,中国著名佛教考古学家温成玉在九寨沟县进行文化考察时发现。可惜,我站在崖壁下方,仔细观察了很久,也没有看清楚它……