梅岭玉矿遗址,位于常州市溧阳市,江苏省人民政府第八批省级文物保护单位,明、清代遗址。

甘肃酒泉发现旱峡玉矿等三处玉矿遗址

近年来,甘肃省文物考古研究所持续开展了“河西走廊早期玉矿遗址考古调查、发掘与研究”项目。2007年调查发现了马鬃山径保尔草场玉矿遗址,2011至2017年对其进行了多年度发掘,这期间于2014年在马鬃山地区新发现了寒窑子玉矿遗址,2015年在酒泉地区新发现了旱峡玉矿遗址。2019年10月至11月,考古队对旱峡玉矿进行了发掘。

寒窑子草场玉矿遗址位于马鬃山镇东北约37千米处的寒窑子草场,面积50万平方米。矿脉呈东西走向,各类遗存依矿脉走向分布于山麓两侧。目前确定矿坑6处、斜井1处、石料堆积2处、防御型建筑1处。在矿坑周边及山体两侧采集到大量的碎玉料、石锤、砺石、陶片、瓷片等。

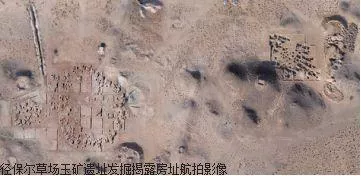

径保尔草场玉矿遗址位于马鬃山镇西北约20千米的河盐湖径保尔草场,面积约600万平方米。确定地面遗存383处,其中矿坑290处、房屋33处、防御性建筑31处、石料堆积29处。各类遗存沿矿脉走向整体呈西北至东南向分布。发掘面积5400余平方米,清理房址124座、灰坑112处、石料堆积 43 处。出土遗物主要有陶器、石器、铜器、铁器、玉料、皮革、植物遗存、动物遗存等。

旱峡玉矿遗址位于敦煌市东南三危山后山,西北距敦煌市约68千米。遗址东西约3000米、南北约1000米,面积3平方千米。已确认玉矿矿脉三条,基本顺山体走向呈东西向分布,矿坑均为露天开采。调查共发现各类地表遗存 188 处,其中矿坑153处、矿沟13条、岗哨7处、房址11座、选料区4处。各类遗存沿玉矿矿脉分布于山体的南北两侧。2019 年发掘面积 300 平方米,清理房址、矿坑、岗哨等遗迹单位12处。其中房址6座,地面石砌房址1座、地穴式石砌房址5座。出土遗物主要有陶器、石器、玉料、动物骨骼等。

三处玉矿遗址均为由防御区、采矿区、选料区等组成的采玉聚落址。矿坑多为顺山体开采形成的近圆形、椭圆形和不规则形的浅坑,口大底小,矿坑周边堆积大量的石料。防御性岗哨位于山顶,房址、选料区多位于山体两侧近底部的缓坡上。呈现出山体顶部岗哨、中部矿坑、底部房址和选料区的分布特征。径保尔草场玉矿遗址房屋分布较为集中,整体呈圆形,依据排列规律可划分为多组,每组房址2~7座不等,有半地穴式和地面式两大类,以半地穴式为主。旱峡玉矿房屋分布较为疏散,以单间半地穴式为主。三处遗址所见半地穴式房屋平面多呈方形,有单间和套间两种,结构基本相似,主要由柱洞、门道、储藏坑(台)、土台(炕)、操作坑(台)、灶台、地面等几部分组成,部分操作台上有砺石。多数房屋都有改变形制、多次使用的情况,体现出一定的季节性变化。

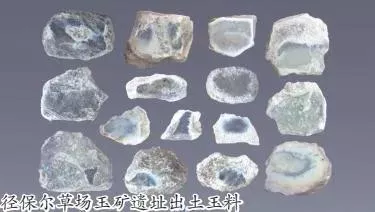

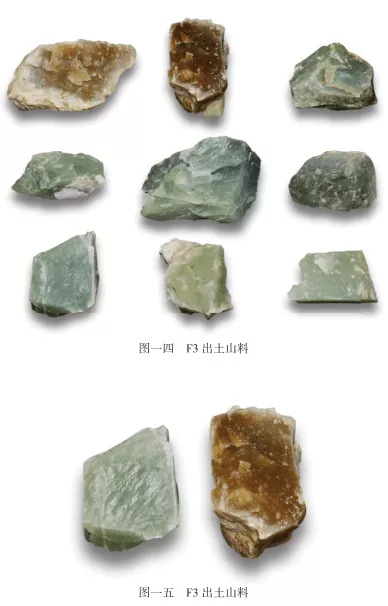

出土遗物主要有陶器、石器、铜器、铁器、玉料、石料、皮革、植物遗存、动物遗存等。陶器主要为生活用器,石器多为采矿、选料的工具石锤、砺石,也有少量的生活用具如石刀、纺轮。相比旱峡遗址,径保尔出土有较多的铜铁器,铜器主要有武器、工具和装饰品等,武器以箭镞为主。铁器有武器如镞、矛、剑、刀及工具斧等。三处遗址出土最多的是废玉料,多为山料,有少量戈壁料,可分为白玉、青玉、青白玉、黄玉、黄白玉、糖玉和墨玉(青花玉)等类型,其中黄白玉和青玉比较常见,颜色饱和度偏低的黄白玉最具特色。玉料主要矿物为透闪石,玉化好的样品透闪石含量95%以上,品质好者透闪石含量更达 99%以上。玉料具有柱状变晶结构-纤维交织结构,其中柱状变晶结构和纤维交织结构混杂出现者常见,致密细腻玉料的透闪石颗粒在5~20μm 左右,部分粗粒的达 20~100μm,玉料的折射率 1.61~1.62,平均相对密度在2.95左右。

径保尔草场玉矿遗址文化因素可分两类,一类为中原汉文化遗存,一类为骟马文化遗存,年代为战国至汉代,碳十四测年结果显示其年代分布在390BC-60BC,主要集中在360BC-150BC。寒窑子玉矿文化面貌及其开采年代与径保尔草场玉矿相近。旱峡玉矿遗址主体为骟马文化遗存,与骟马文化兔葫芦类型较为一致,依据兔葫芦类型已有测年推测,其主体年代为 700BC-500BC,而从地表采集和部分房址内出土的篮纹陶片及双耳罐残片推测,该遗址的上限可到齐家文化和四坝文化时期,年代推定在 1700BC-1500BC。整体来看,自 1700BC 至 60BC 前后,从齐家、四坝文化时期,到骟马文化早期,再到骟马文化晚期(战国至汉代),河西走廊西部地区一直进行着采玉活动。

马鬃山和敦煌玉矿遗址地处于古亚洲洋构造域、特提斯构造域、华北克拉通和塔里木克拉通衔接部位,其中马鬃山径保尔草场、寒窑子草场玉矿遗址位于北山造山带,敦煌旱峡玉矿遗址位于阿尔金断裂与祁连造山带的结合区域。3处玉矿遗址是目前国内可以确定的年代最早的透闪石玉采矿遗址,同时还都是通过发现古玉矿遗址而发现玉矿成矿的重要案例(玉矿在现有的区域地质志资料上没有明确的记载)。通过对这几处玉矿遗址的研究比较,可以为北山及祁连造山带软玉成矿研究及找矿提供重要的窗口,也为寻找该地区可能存在和尚未发现的古玉矿提供借鉴(如西城驿遗址的玉器玉料研究显示,该地存在尚未发现的新石器时代晚期玉矿),也是对比研究特提斯构造域和古太平洋构造域(当前国际地质学重要热点之一)早期演化的重要矿区。

一直以来,我国西北部透闪石玉(和田玉)的原生矿成矿较多集中在新疆海拔4000米雪线以上,高差起伏非常大的高山上,因此,原生矿的研究非常困难。马鬃山和敦煌玉矿遗址分布在一个相对平缓的地区,非常方便进行系统的采样比对研究。对 3 个玉矿初步的研究表明,玉矿具有典型的接触交代大理岩型玉矿成矿的特征,可以划分出R型和P型两种完整的成矿系列,是研究和解剖接触交代大理岩型玉矿成矿的理想地区,也是研究早期丝绸之路玉料来源的重要考古资料。已有的研究已经显示,马鬃山的玉料在西汉早期已进入中原(徐州西汉早期玉器玉料的来源之一),早于张骞西行最早的时间。而旱峡玉矿遗址的发现,很可能将河西走廊地区玉料进入中原地区的年代大大提前。因此,这批玉矿遗址不仅具有重要的非金属地质矿产研究价值,更具有工业文化遗产保护及丝绸之路与西玉东输等课题研究的重要价值。

(来源:文博在线)

旱峡玉矿遗址

一、遗址概况

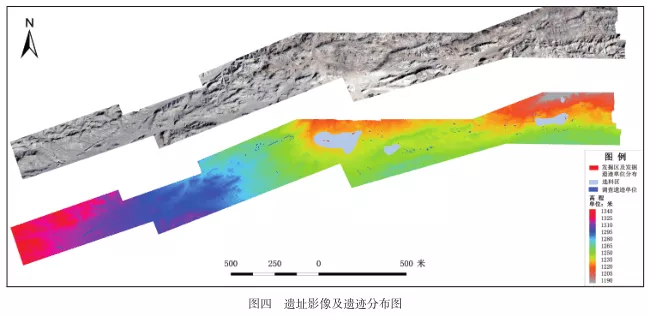

敦煌旱峡玉矿遗址位于甘肃省敦煌市东南,三危山的后山东南部,西距敦煌市约 68千米,东北距瓜州 57 千米,南面为一百四十里戈壁。该区域为典型的亚洲内陆干旱戈壁荒漠区,属石质中山丘陵区,残丘连绵,砾石裸露,戈壁遍布。2014 〜 2019 年,甘肃省文物考古研究所多次对该遗址进行调查 [1] 。2019 年再次对该遗址进行调查和航拍测绘,经调查该遗址东西 3000、南北 1000 米,面积 300 万平方米。共发现各类遗迹 147 处,其中矿坑 116 处、矿沟 8 条、岗哨 12 处、房址 8 座、选料区 3 处(图一)。

各类遗迹沿三条玉矿矿脉分布于山体的南北两侧。矿坑多为古代开采遗存,但有部分为现代开采,亦有少量矿坑、矿沟是在古矿坑的基础上进行现代开采,破坏较为严重。矿坑多为近圆形、椭圆形和不规则形的浅坑,口大底小,矿坑周边堆积大量的石料(图二、三)。

岗哨位于破碎石质山顶,多为近圆角方形和长方形的石砌建筑。各类遗迹分布特征呈现出山体顶部岗哨、山体两侧为矿坑、山麓附近为房址和选料区的组合特征。

二、主要发现

敦煌旱峡玉矿遗址发掘 300 平方米,清理房址、矿坑、岗哨共计 12 处(图四)。

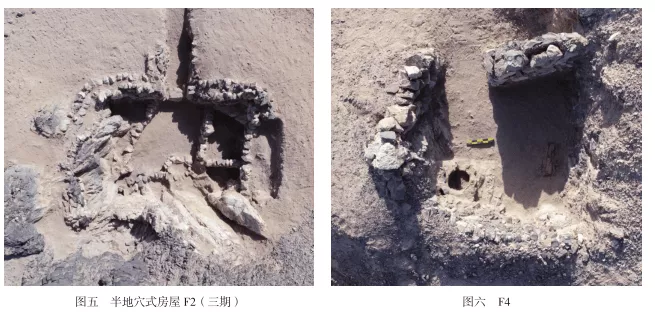

房址包括地面石墙房址1座和半地穴式房址5座。半地穴式结构基本一致,平面呈圆角方形,由房址主体、门道、储藏坑(台)、操作台、灶、活动面等组成。其中 F1 〜 F3 利用早期矿坑坑壁垒砌石墙建造(图五);F4 利用山麓山体一侧岩壁,地面垒砌石墙建造,房址内部结构与半地穴式房址结构一致,由房址主体、门道、灶台和活动面组成(图六);

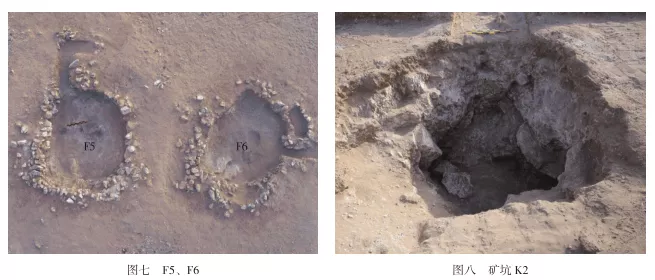

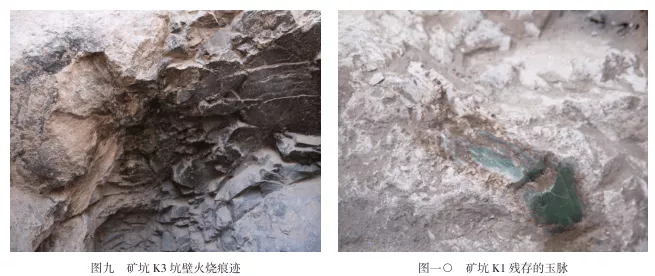

F5、F6 岩石之上直接开凿半地穴,之后垒砌石墙建造(图七)。矿坑为沿矿脉开采形成的浅坑,平面呈不规则形,口大底小(图八),矿坑局部保存玉石矿脉,部分矿坑壁保存火烧痕迹(图九、一○)。

岗哨位于较高的山顶上,圆角方形或长方形的石砌建筑,保存较差,仅保存较矮的石墙。整个矿区形成较为分散的矿坑、房址和岗哨为组合特征的聚落分布结构,形成采矿、选料、防御一体的生产组织管理形式。

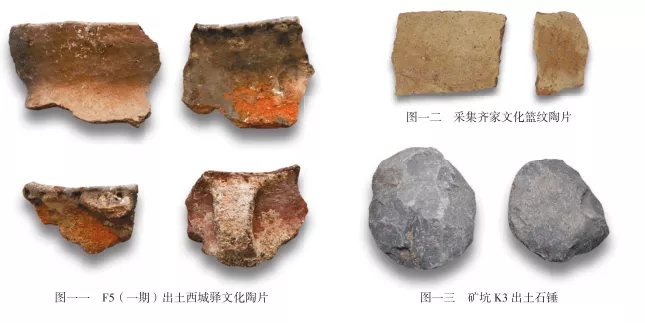

出土遗物主要有陶器、石器、玉料及石料(玉料围岩)、动物骨骼等。出土陶片包括西城驿文化夹砂红陶(图一一),个别为彩陶,地表采集典型齐家文化橙黄陶片,饰有篮纹(图一二),骟马文化以夹砂红陶为主,少量夹砂灰陶。石器主要为采矿选矿工具和生活实用工具,采矿选料工具包括石锤和砺石(图一三),生活用具包括穿孔石刀和纺轮。

玉料主要为采矿残留的碎小玉料,以透闪石为主,多青玉、糖玉,从产状分析可分为山料和戈壁料,以山料为主(图一四、一五),戈壁料较少(图一六、一七)。

三、主要认识

根据房址、矿坑、岗哨的分布特征和排列规律,组成山顶岗哨、山体两侧矿坑、山麓底部房址和选料区的分布特征,可以判断当时已经形成组织有序、管理严密的生产组织管理形式。同时房址以半地穴式为主,房址分布在山体南坡(阳坡)或山间低洼地区,房址门道向南或向东,证实当时人群已经对当地西北风盛行的气候特点有了准确的认识,注重生产生活过程中对当地环境的适应。部分房屋利用废弃矿坑改建,说明存在不同时期的开采,后期人群利用早期矿坑修建房址,同时房屋内部存在着改变房屋结构的现象,存在多次利用。根据遗迹分布、地层堆积、矿坑叠压关系、房址多次利用、房址内部结构改变、出土陶器判断,该玉矿遗址大致分为四期,一期为西城驿—齐家文化时期,二期为骟马文化早期阶段,三期为骟马文化晚期阶段,四期为玉矿开采废弃后的晚期自然堆积。

该玉矿遗址可以分为早期西城驿文化、齐家文化遗存和晚期骟马文化遗存,出土西城驿文化夹砂红陶器与西城驿遗址二期器物相似 [2] ,采集齐家文化橙黄陶篮纹陶片与典型齐家文化折腹罐一致,判断早期阶段年代大致在公元前 2000 〜前 1700 年;出土的骟马文化夹砂红陶器与火烧沟遗址骟马文化陶器相似 [3] ,判断晚期阶段年代大致在公元前 500 〜前 300 年。通过出土器物分析,该玉矿遗址早期由西城驿—齐家文化人群开采,晚期由骟马文化人群开采,证明古代人群开采玉矿的时间早到公元前两千纪,将河西走廊玉料进入中原地区的时间大大提前。出土齐家文化和西城驿文化器物,对探讨齐家文化和西城驿文化的分布提供了新资料,特别是齐家文化向西扩张至敦煌地区提供了重要的证据。齐家人群开采玉矿的证据为齐家文化玉器研究、华西系玉器、早期玉石之路研究提供了丰富的资料。

敦煌旱峡玉矿遗址与马鬃山径保尔草场玉矿比较,走廊南山开采玉矿的年代远早于北山地区,从遗址规模和遗迹分布比较,敦煌旱峡玉矿遗址开采规模较小、房址分布分散,没有形成马鬃山径保尔草场玉矿的大型聚落,半地穴式房址都兼有生活、生产的功能。从出土遗物及相关遗迹现象判断,两处玉矿遗址都属于露天开采,采矿选料工具主要是石锤和砺石,从矿坑壁上残留的火烧痕迹及玉料火烧的痕迹推测两处都采用烧山采矿的技术[4] 。

四、学术价值

河西走廊西部相继在走廊北山发现马鬃山径保尔草场和寒窑子玉矿遗址,走廊南山发现敦煌旱峡玉矿遗址,三处玉矿遗址是目前国内发现可以确定年代最早的透闪石玉料开采的工业遗址,对认识祁连山、北山软玉成矿研究及寻找新的古玉矿遗址提供了新思路。器物研究对玉矿采矿技术、选料技术、生产组织管理、玉料的运输等各个方面的研究具有重要意义。河西走廊西部玉矿遗址开采从公元前两千纪一致持续到西汉中期,为我国透闪石开采史、西玉东输、玉石之路研究提供了确凿的证据,为认识西北地区古代采矿人群与中原地区人群的关系提供了新材料,乃至对揭示河西走廊地区对中原地区古玉供应运作体系意义重大,打破过去认为早期玉料可能来自新疆的传统认识。几处玉矿遗址的发掘,对认识史书记载的“三危山”和“昆仑”之地望的历史地理研究提供了新的突破口。

参考文献

[1]甘肃省文物考古研究所、中山大学地球科学与工程学院:《甘肃敦煌旱峡玉矿遗址考古调查报告》,《 考古与文物》2019 年第 4 期。

[2]甘肃省文物考古研究所、北京科技大学冶金与材料史研究所、中国社会科学院考古研究所等:《甘肃张掖市西城驿遗址》,《考古》2014 年第7 期。

[3]甘肃省文物考古研究所:《甘肃玉门火烧沟遗址 2005 年发掘简报》,《文物》2019 年第 3 期。

[4]甘肃省文物考古研究所:《甘肃肃北县马鬃山玉矿遗址》,《考古》2015 年第 7 期。

来源丨甘肃省文物考古研究所(文/ 杨谊时 陈国科)

铜岭古铜矿遗址是什么时候发掘的?铜岭古铜矿

位于江西瑞昌境内的铜岭古铜矿遗址发掘于1988年3月,1991年被评为全国十大考古发现之一,2001年被列为国家重点文物保护单位。这座铜矿距今已有3300多年的历史,是国内年代最早保存最完整.内涵最丰富的古铜矿遗址,现已名震世界。瑞昌铜岭已通过省文物局向国家文物局递交申请,正式申报世界文化遗产。

这座铜岭遗址是目前世界上发现的一处最早的采铜和冶铜遗址,建于商朝中期,历经西周、春秋以至战国早期。这座铜矿遗址约有3万平方米,分为采矿区和冶炼区。在采矿区,目前已发现古代竖井103口,古巷道19条,露采坑7处,工棚5处,选矿场1处。在冶炼区,已发现炼炉2座,储水井18口。

这座铜矿出土了用木、石铜、竹、陶等制作的选矿工具与生活用具600多件,如石斧、木铲木锨、木槌、木瓢、木辘轳木桶、木斗、木扁担、木锄、木斧、竹筐.竹篮、竹盘、竹签、铜斧、铜锛、铜凿、陶鼎、陶鬲、陶罐、陶豆、陶纺轮、原始青瓷杯和青瓷碗等。铜岭铜矿遗址发现有坑采区,还有露采区,其中的露采区在国内同类遗存中是罕见的。

遗址中出土的商朝木辘轳形制别致,是中国和世界上现存最早的带式机械实物,说明早在数千年前中国已将木制机械用于矿山开采。这批提升工具是世界上发现的古机械物最多、最早的一批。遗址内出土的西周时期采用的流水分节冲洗选矿大溜槽更是珍贵之物,出土的西周木锄、木斧也是中国境内出土最早最完整的实物。

铜岭铜矿遗址是世界上最早的铜矿遗存,其采掘技术及生产工具,在当时属于世界领先水平,是中国青铜文明的象征,对探寻中国高度发达的青铜铸造业原料来源的问题,对于研究中国冶金史及文明史都具有极其重要的价值。铜岭商朝铜矿遗址的发现,改写了中国青铜文化的历史,将中国矿冶史向前推进了三四百年。

这座铜矿遗址地层清晰、叠压关系明显,可使我们对先秦采矿技术有较为系统的认识。在采矿方法上,有从露采到坑采,包括落矿出矿和地压管理三种作业。在开拓方式上,从商朝中期竖井,平巷联合开拓,到西周时期发展为竖井(斜井) .平巷、盲井联合开拓,充分表现了我们祖先的高度智慧。我们祖先根据地质条件的不同,对坑道采取自然支护或人工支护,从而从整体上构成了中国早期采矿技术体系。铜岭铜矿对于研究中国青铜文明的发展进程有着特殊的历史地位。