安源路矿工人第—所夜校旧址位于安源镇老后街五福斋巷内,是一座二层四栋三间砖木结构的楼房,楼房上下对称,四周均为宽1.3米的走廊,原本是距安源4千米的丹江大地主王守愚(萍矿顾问)家的。2019年10月,被列入第八批全国重点文物保护单位名单。

1921年冬,毛泽东偕李立三等来安源开展工人运动,为了取得合法地位和公开活动的条件,以便广泛接触工人群众,决定从办平民教育入手,来发动和组织工人,在老后街五福巷租用了这栋房子的楼上三间做校舍,办起了平民小学,免费招收工人子弟入学,李立三担任教员,住在二楼。自办了平民小学后,李立三经常以访问学生家长名义广泛接触工人,在这个基础上,于1922年创办了第一所路矿工人补习学校。白天小学生上课,晚上工人上课,所以补习学校也被称为夜校。

补习学校最初有学员60余人。路局工人比较多,按文化程度分为高低两班。工人每晚凭听讲证进课堂上课,结业后还发给毕业证书。夜校的教材首先采用粤汉铁路工人学校的讲义,以后由教员自己编印。为了防止敌人的破坏,夜校还发给工人两套课文:一套是普通的识字课本,另一套是宣传革命道理的《工人读本》。

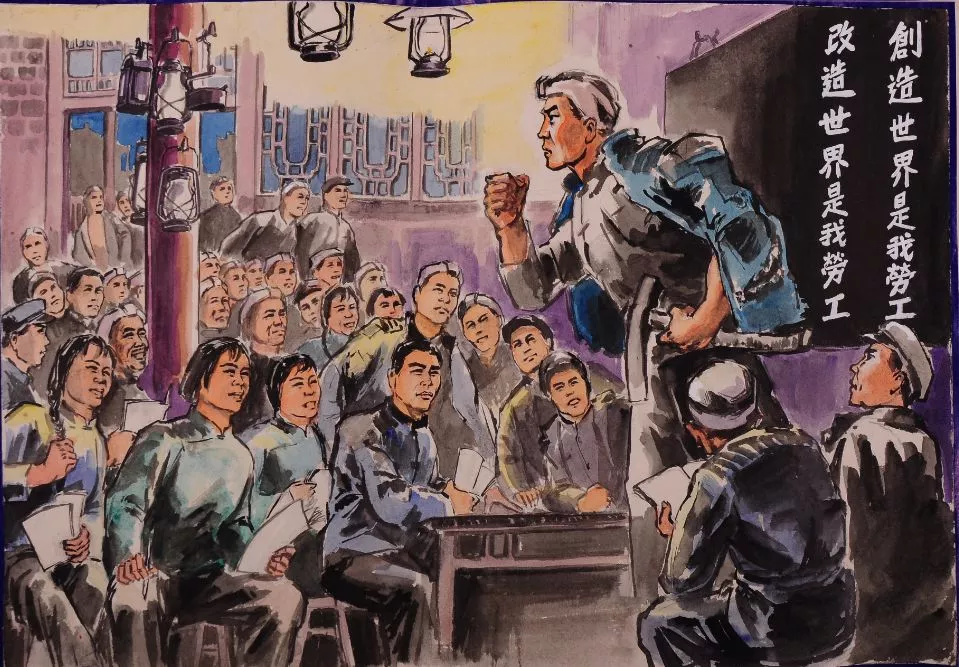

夜校教科书介绍了自然科学、生活常识、阶级斗争等各方面知识,课本生动形象,通俗易懂,有的还配有插图,再加上李立三绘声绘色的解说,工人深受教育和启发。

夜校的经费首先是由长沙、上海方面热心工人教育事业的人募集而来。工人俱乐部成立后,经费由俱乐部拨给。1922年9月,安源路矿工人大-胜利后,工人夜校由一所发展到七所,学员一千余人,同时还设立了补习部、子弟部、妇女职业部以及阅报室、图书馆,各工作处还设立了读书处,并备有《工人周刊》、《劳动周刊》、《大公报》等报刊,供工人业余时间自由阅览。

工人夜校的开办,提高了工人的文化知识和阶级觉悟,为培养工人运动干部,建立和发展党、团、俱乐部组织创造了条件。

安源路矿工人补习夜校旧址晋升为“国保”丨根据安源老工人回忆重新布展,即将对外开放

近日,国务院核定公布了第八批全国重点文物保护单位名录。安源路矿工人运动纪念馆管辖的安源路矿工人补习夜校旧址作为“近现代重要史迹及代表性建筑”成功上榜,这也是萍乡市此批申报国保名单中唯一一处成功晋升为“国保”的旧址。

据了解,安源路矿工人补习夜校旧址兴建于1905年,是一幢四栋三间砖木结构的二层楼房,楼房上下对称,四周为宽1.3米的走廊,建筑面积320平方米。

修缮一新的安源路矿工人补习夜校旧址

1921年12月中旬,李立三受中共湖南支部委派来安源主持工作。他当时以教师的合法身份,租下了这栋房子楼上的三间做校舍,办起了平民小学,免费招收工人子弟入学。同时,以访问学生家长的名义,广泛接触工人,了解工人工作、生活、家庭等各方面的情况,宣传工人阶级团结奋斗、自己解放自己的道理。

经过一段时间的思想教育和实践考察,李立三于1922年1月在安源创办了第一所安源路矿工人补习学校,白天小学生在这里上课,晚上工人在这里上课,又称工人夜校。

1922年9月,安源路矿工人大罢工胜利后,工人补习学校由一所发展到七所,学生一千多人,设立了补习部、子弟部、妇女职业部,还在各工作处设立了13个工人读书处,建立了工人图书馆、公共阅报处,形成了一个非常完整的工人教育系统。

水彩画《夜校的明灯》

安源路矿工人补习学校的开办,极大提高了安源工人的文化知识和阶级觉悟,为培养工运干部,建立和发展党、团、俱乐部组织创造了有利条件。

据安源路矿工人运动纪念馆资料征集研究室主任黄领介绍,安源路矿工人运动纪念馆每年会定期对旧址进行日常维护,五年左右对旧址本体建筑以及周边环境进行修缮与整治。2019年上半年,安源路矿工人补习夜校整体建筑刚刚完成保护修缮,与此同时,纪念馆工作人员按照安源老工人的回忆,在旧址内的李立三卧室、蒋先云卧室,夜校教员办公室等处,进行了重新复原陈列布展,即将对外正式开放。

油画《李立三同志在安源》

2011年11月,李立三同志的外孙媳、乌克兰著名女画家莲娜女士曾来赣举办画展,并将其创作的油画作品《李立三同志在安源》捐赠给安源路矿工人运动纪念馆。此幅油画作品将在陈列大楼基本陈列展览中展示。

截至目前,萍乡市共有安源路矿工人俱乐部旧址——牛角坡52号(1922年)、安源路矿工人俱乐部旧址——半边街广场(1923年)、安源路矿工人大罢工谈判处旧址——萍乡煤矿公务总汇(1922年)、秋收起义军事会议旧址(1927年)、萍乡煤矿总平巷井口(1898年)、盛公祠——萍乡煤矿总局旧址(1906年)、安源路矿工人补习夜校旧址(1922年)、乘广禅师塔和甄叔禅师塔(唐)9处全国重点文物保护单位。

(本报记者 王嘉妮)

编辑、制作:尹国颖

安源路矿工人补习学校

开 栏 语

百年恰是风华正茂,述往思来行稳致远。今年是中国共产党建党100周年,党中央决定在全党开展党史学习教育。

萍乡是一块红色热土,在党的百年征程中,形成了丰富的红色资源、积淀了深厚的红色底蕴。为传承好红色基因,萍乡发布开设了“百年党史 · 萍乡记忆”专栏,介绍党史知识、讲述人物故事、分享学习成果等等,引导广大党员干部群众在党史学习教育中汲取奋进力量,为萍乡高质量跨越式发展凝聚起强大的精神动力。

▲视频由安源路矿工人纪念馆提供

安源路矿工人补习学校

▲工人补习学校旧址

1921年7月中国共产党诞生,它所通过的第一个决议中明确提出:“本党的基本任务是成立产业工会。”针对当时工人阶级文化水平普遍偏低的情况,想要成立工会,首要之务便是提高工人群众的阶级意识和思想觉悟。为此,该决议特别设立了“工人学校”一章,通过开办工人学校,把工人群众发动和组织起来,进而实现组建工会的目的。

1921年12月,受湖南党组织和毛泽东的委派,李立三来到安源开展工人运动,并于1922年1月在安源五福斋巷创办了第一所路矿工人补习学校,教授工人文化知识,宣扬革命道理。

这是安源工人的第一所补习学校。它的开办大大提高了工人的文化水平和阶级觉悟,为培养工人运动干部,建立和发展党、团、工会组织创造了条件。

▲工人补习学习旧址

为了便于开展工人运动,李立三按照毛泽东的布置,从筹办平民教育入手,取得了合法地位和公开活动的条件。通过努力,李立三等人首先办起了平民小学,免费招收工人子弟入校,在办学的过程中,以访问学生家长的名义,广泛接触工人并创办了工人补习学校。工人补习学校附设在工人子弟学校内,白天小学生上课,晚上工人上课,因此补习学校也被工人称为夜校。

▲工人补习学校教本

李立三在教课中,结合工人日常生活的实际问题,通俗地向工人讲解马克思主义的基本观点。他巧妙地把传授科学文化知识同思想教育结合起来,例如说“工人”二字连起来就是“天”字,工人团结起来,力量大于天。

▲补习学校创办经历的记载

工人补习学校内还设有阅报室,备有《工人周刊》、《劳动周报》以及长沙《大公报》等多种日报,供工友在工余时间自由阅览。安源的工人学校确如党的一大决议所期望的,变成了党的“中心机构”——党在工人中进行思想教育和组织工作的基本阵地。它的开办和活动,卓有成效地推动了科学社会主义学说与工人运动相互结合,为建立党的组织、成立工人俱乐部创造了条件。

▲工人补习学校教职员合影

来源:萍乡市新闻传媒中心综合安源路矿工人运动纪念馆

☑萍乡,520!

☑今天,《人民日报》又双叒@萍乡了!

☑我为群众办实事!央视再次聚焦萍乡!

☑萍乡,向全国游客发出邀请!

☑萍乡市卫健委紧急提醒!6月9日前应接种第一剂次新冠疫苗

㉛安源路矿工人运动俱乐部旧址

31

工人运动策源地

建筑名称:安源路矿工人俱乐部旧址(罢工后)

年代:1923年

建筑面积:1266㎡

风格:中式、苏式

1982年第二批全国重点文物保护单位

安源路矿工人俱乐部旧址(罢工后)位于萍乡市安源镇牛形山东南坡山脚下的半边街广场,坐北朝南,建筑面积1266平方米。

旧址分为前后两栋,前栋为二层砖木结构楼房,有十四间,最初是矿局职员合股经营的“协兴”洋货店,不久由俱乐部租用,后又买入作办公场所。一楼中厅是纠察团办公室,右侧为裁判委员会办公室,左侧是会计办公室;二楼左侧为总代表会议室,左侧前房为刘少奇和何宝珍的卧室,二楼右侧大房为主任团办公室。

洋货店后的四层轿顶式楼房,工人称之为“讲演厅”。“讲演厅”外形仿前苏联莫斯科大剧院样式设计,顶高17米,设计人为机械工人金春海。厅内长23米、宽18米,正面筑一座讲演台,台上悬挂横匾和幕布,台前正厅可容坐800人,并制有靠椅226把。台对面及左右,共建通楼三层,第一层可坐300人,第二楼可坐150人,第三楼可坐100人,楼上楼下全部装有电灯。楼房第二、三、四层外墙均为玻璃装璜,楼内每层栏杆上都雕刻有花果绿叶,十分精美。

讲演厅

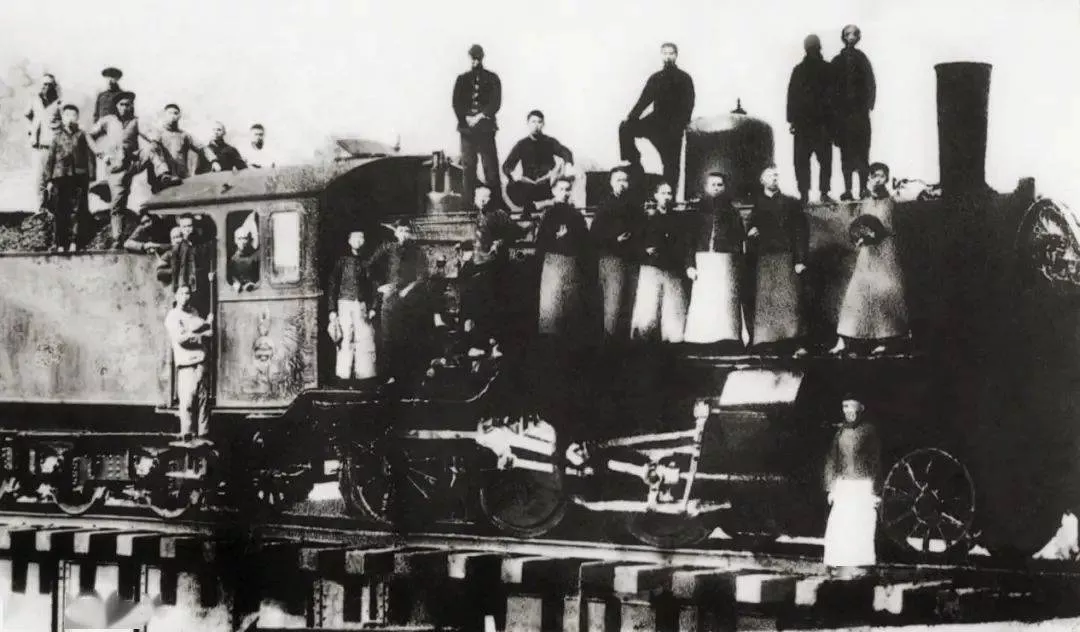

安源路矿,是萍乡煤矿和株萍铁路的合称,路矿两局共有工人1.3万余人。由于产业重要、工人众多并富于反抗斗争传统,安源路矿成为中国共产党最初开展工人运动的重点区域。1921年秋,毛泽东同志亲自到安源路矿工人中开展工作,与工人们“谈及工人受痛苦受压迫及有组织团体之必要等情况,于是大得工友欢迎”。

毛泽东提议以解除工人所受压迫与痛苦为宗旨,将路矿工人组成一个团体,起名为“安源路矿工人俱乐部”。随后,党又派李立三同志去安源常驻,先后在工人中建立起社会主义青年团组织和共产党支部,成立了工人俱乐部。

安源路矿工人俱乐部筹备委员会成员合影

1922年9月,工人俱乐部组织工人举行了大罢工。李立三任罢工总指挥,刘少奇任俱乐部全权代表,常驻俱乐部应付一切。由于刘少奇、李立三等同志的卓越指挥,再加上工人的齐心奋斗,大罢工取得圆满胜利。

《刘少奇与安源矿工》(油画) 侯一民

《威震全国的安源路矿工人大罢工》(版画) 李光烈

大罢工胜利后,俱乐部组织迅速发展,部员由700多人发展到13000多人,并建立了紫家冲、湘东、株洲、醴陵四个分部。随着组织的壮大,俱乐部各种机构也逐步得到健全和完善,原有在牛角坡52号的办公地点已不适合俱乐部组织的发展,1923年4月,俱乐部购买了安源半边街广场的“协兴”洋货店(即前栋),作为办事机关。

安源工人大罢工迫使路矿两局签订《十三条协议》,其中规定:路矿两局“每年须加发工资半月”。1922年底,路矿工人获得了年终加薪。根据俱乐部总主任刘少奇的提议,工人捐款筹集资金,兴建讲演厅。1923年10月8日,俱乐部成立了建筑委员会,负责俱乐部的建筑事务,朱少连担任建筑委员会委员长。10月18日动工修建,次年5月1日竣工。

《十三条协议》

工人俱乐部讲演厅建成后,工人们经常在这里集会,举行游艺、讲演等活动。为了演讲更富效果,使人们身临其境,他们采取了多种形式的演讲,其中尤以化装演讲更为吸引人。所谓化装演讲,就是借用戏剧、文明戏的表演艺术,根据特定人物的身份、性格和职业等特点,利用化妆材料塑造人物的外部形象。刘少奇、黄静源、肖劲光等人都曾在此讲演或演文明戏。讲演的题目繁多,有《觉悟之路》、《嫖赌之害》、《怎样解除青年工人之痛苦》、《我们的胜利》等。

1951年刘少奇给安源镇工会的信中这样写道,“我曾在安源工作过三年,安源的许多事情,至今我还记忆得很清楚,俱乐部的大会场还是我经手修建的”。信中提到的“大会场”就是讲演厅。

安源路矿工人俱乐部讲演厅是20世纪20年代中国产业工人在党的领导下最早集资、最早自行设计、建设规模最大、建筑风格最具特色的工会大厦,更是安源当时被誉为中国“小莫斯科”的象征和标志,是党领导下中国工人运动发展历史的一座里程碑。

安源路矿工人俱乐部旧照

1925年9月,安源路矿工人俱乐部被军阀武力封闭,俱乐部副主任黄静源为掩护同志脱险,在此楼中不幸被捕,10月,在门前大操场英勇就义。1926年9月,北伐军到达安源,宣布恢复安源路矿工人俱乐部,并改名为萍矿总工会。

建国初期,安源镇工会在此办公。1954年国务院拨款对俱乐部进行了一次大的维修,使其基本保持原貌。1956年,安源路矿工人运动纪念馆成立,并在此楼中陈列展出部分照片和文物;1980年作为安源路矿工人俱乐部旧址陈列开放。1982年,旧址被公布为全国重点文物保护单位。

安源路矿工人俱乐部旧址

安源路矿工人俱乐部旧址(罢工前)

安源路矿工人俱乐部旧址(罢工前)位于安源镇牛角坡52号,为五栋四间砖木结构平房,建筑面积283平方米,最初是“湖北同乡会”会址,后由俱乐部购买。

(向上滑动查看详情)

1922年5月1日,安源路矿工人俱乐部正式成立后就在此办公。大罢工期间,罢工指挥部设在这里。刘少奇任俱乐部全权代表,常驻俱乐部应付一切。罢工胜利后,这里改为工人补习学校第二校校址。1982年,旧址被公布为全国重点文物保护单位。

安源路矿工人大罢工谈判处——萍乡煤矿公务总汇,位于安源煤矿矿区内,坐西朝东,是一座二层砖木结构的欧式楼房。

(向上滑动查看详情)

楼房前后均有2米宽的走廊,大门正中有一楼梯上下,屋后两旁各设一旋转楼梯,门前两排尖顶铁栅栏,给人以戒备森严之感。整栋楼房建筑面积为2258平方米,于1906年建造,为矿局办公大楼,矿长、高级职员和德国矿师等工程技术人员都在此办公,通称公务总汇。

1922年9月16日,刘少奇代表路矿工人在此与路矿当局谈判,展开针锋相对的斗争,迫使对方与工人俱乐部代表李立三于18日晨签订《十三条协议》,大罢工取得胜利。旧址1957年被公布为江西省文物保护单位;2006年被公布为全国重点文物保护单位。

来源:江西省博物馆

声明 :我们一直致力于知识产权保护,尊重权利人的版权,部分图片来自互联网,我们无法核实其出处,难以取得权利人的许可,如涉及版权问题,请及时与我们联系,我们将第一时间删除或沟通许可事宜。