据说在很早以前,有一个叫卢同的人,

夫妻俩开一爿茶馆,勉强糊口度日。一天卢同听人说,太湖边山岗上有茶叶树,可以任人采摘,于是对妻子说:“我们是小本经营,没钱买进很多茶叶,我想抽身到太湖边山上采点茶叶回来,省点开销。”

卢同不太懂采茶,他来到太湖边的山岗上,顺着崎岖的山路走去,想找人请教请教。走着走着,突然在山间小路旁边,发现一个白发银须的老人晕倒在地,身上还背一只篓子。他急忙走上前去,伸手一试鼻息,还微微有气。他赶忙扶起老人,手掐人中,大声喊道:“大伯,大伯,快醒醒!”

过了一会儿,老人才能微睁双眼,有气无力地将手伸向那只竹篓,做了一个抓的手势,又向嘴里指指。

卢同领会他的意思,连忙从竹篓里抓起了一把叶子,一张一张地塞进老人的嘴里。老人慢慢地咬嚼着,没过一袋烟工夫,老人便清醒过来。原来老人姓陆名羽,也是来采茶的。他去过不少茶山,能识别很多中茶叶,什么清心茶,舒气茶,解毒茶,都是他亲口品尝之后取出来的名字。今天,他是误尝一种有毒的茶叶,才昏倒在这里的。幸亏碰到卢同,吃了解毒的茶叶,才脱离危险。

陆羽得知卢同家中开设茶馆,这次是来采茶的,便教了卢同不少关于茶叶的知识,并带领他到附近山岗上采摘茶叶,成了知交。

半年之后,陆羽为了报答卢同的救命之恩,带了不少亲手采摘的好茶叶,来拜访卢同。他走了很多地方,问了不少茶店,才访到了卢同。二人相见,倍觉亲切。最后,陆羽将带来的清心茶,全部送给了卢同。

陆羽走后,卢同用清心茶泡茶待客。茶客们吃了这种茶,感到心里特别舒畅。喝醉酒的人一吃这种茶,马上酒醒脑清;胸中郁闷的人一吃这种茶,顿时舒气开怀。一传十,十传百。大家都知道卢同茶馆里有奇茶,纷纷慕名而来,品尝奇茶。这样,这爿茶馆的生意就特别闹猛起来,茶馆也愈开愈大。

卢同为了纪念陆羽的来访,

就将自己的茶馆取名“访卢阁”。

延平旅游丨踏访玉屏阁

春节期间,

美丽延城处处洋溢着

喜气洋洋、欣欣向荣的气息!

这天闲来无事,

恰逢天气晴好,

便独自一人漫步至玉屏山公园游玩。

过

新

年

从宋代开始,玉屏山主要作为名人以诗会友的场所,建有“市隐楼”“咏归堂”“东岳宫”“藏春书院”等场所;还流传着“双剑化龙”的传奇故事,至北宋末年,两位隐士高人吴仪、吴熙创建了藏春峡书院,成为当时文化名人和地方官员的“文化沙龙”之所。

走在路上

脑海里不断跳跃着

这些历史背景、传说,

一幅幅画面、

一个个传奇故事

便跃然纸上,

对玉屏山亦愈加神往。

终于到了玉屏山公园,这里风景秀美、空气清新,建筑、布景古色古香,分外喜爱,真是延城最佳的休憩、游玩好去处。

只见,

孩童们在大人陪同下嬉戏玩耍,

有的放风筝、

有的玩滑梯、

有的骑单车,

好不热闹,

一片欢乐祥和、生机勃勃的景象。

渐觉融入其中,静静享受着这份难得的闲适,突见,不远处的山包上,巍然矗立着一个阁楼,看似险峻,又显威严,傲然挺立,“大观平地起,险峰矗危楼”,当即决定沿路而上,定要一睹这个“危楼”的风采。大约二十分钟,便登上山顶,终于得以近距离与它亲密接触。

只见,

阁楼高大雄伟、

秀美提拔、

气宇不凡!

大门正上方悬挂一副大牌匾,

题有“玉屏阁”三个鎏金大字,

远观近赏、环伺细品,

感其雄伟壮美堪冠绝闽北,

竟不觉时间流逝,

亦不顾流连忘返,

惊叹之情不在话下。

“

巍然古刹玉屏阁,庄严秀美竟肃然

”

阁楼正门木制楹联上刻有:“依槛豁然风抱阁,望江恰是水环城。画阁云涛藏万象,屏山玉露浣千尘。”读罢,被此意境和气势所折服,随即寻梯而上,到了顶层,倚窗极目远眺,便把延城尽收眼底,视野所及之处,云端远山亦未尽,正是下午5时30分左右,夕阳、晚霞将延城衬托得分外壮观 ,登高似在云雾里,望远便觉在景中,“云雾绕高阁,山河落日圆。”

沉浸陶醉于此情此景良久,不禁想到,延平古称“剑津”“剑州”,地处三江汇流处,相传“干将莫邪”在此“双剑化龙”得名,此刻延城之壮美,不可方物,如若唤作“抱云津”亦不为过。

古有双塔见证延城变迁的沧桑历史

今有玉屏阁傲然挺立于玉屏山最高峰放眼未来

玉屏阁是玉屏山公园的主要景点之一,它不但是玉屏山公园的制高点,也是延城标志性建筑之一。玉屏阁是一座由传统建筑风格与现代建筑工艺相结合的亭阁,建筑面积约1900平米,底下一层、地上五层,共六层,傲然矗立在苍翠欲滴的玉屏山上,不愧为点睛之作。

登斯楼也,

有心旷神怡之感,

东南西北,

延城各区位美景尽收眼底,

一股“盼抵抱云津”的豪情油然而生。

文/林宇翔

编辑:朱佳丽

责编:陈茂军

编审:陈世荣

拜访江西卢氏大祠:崔卢李王郑并称五姓七望,是历史上的顶级贵族

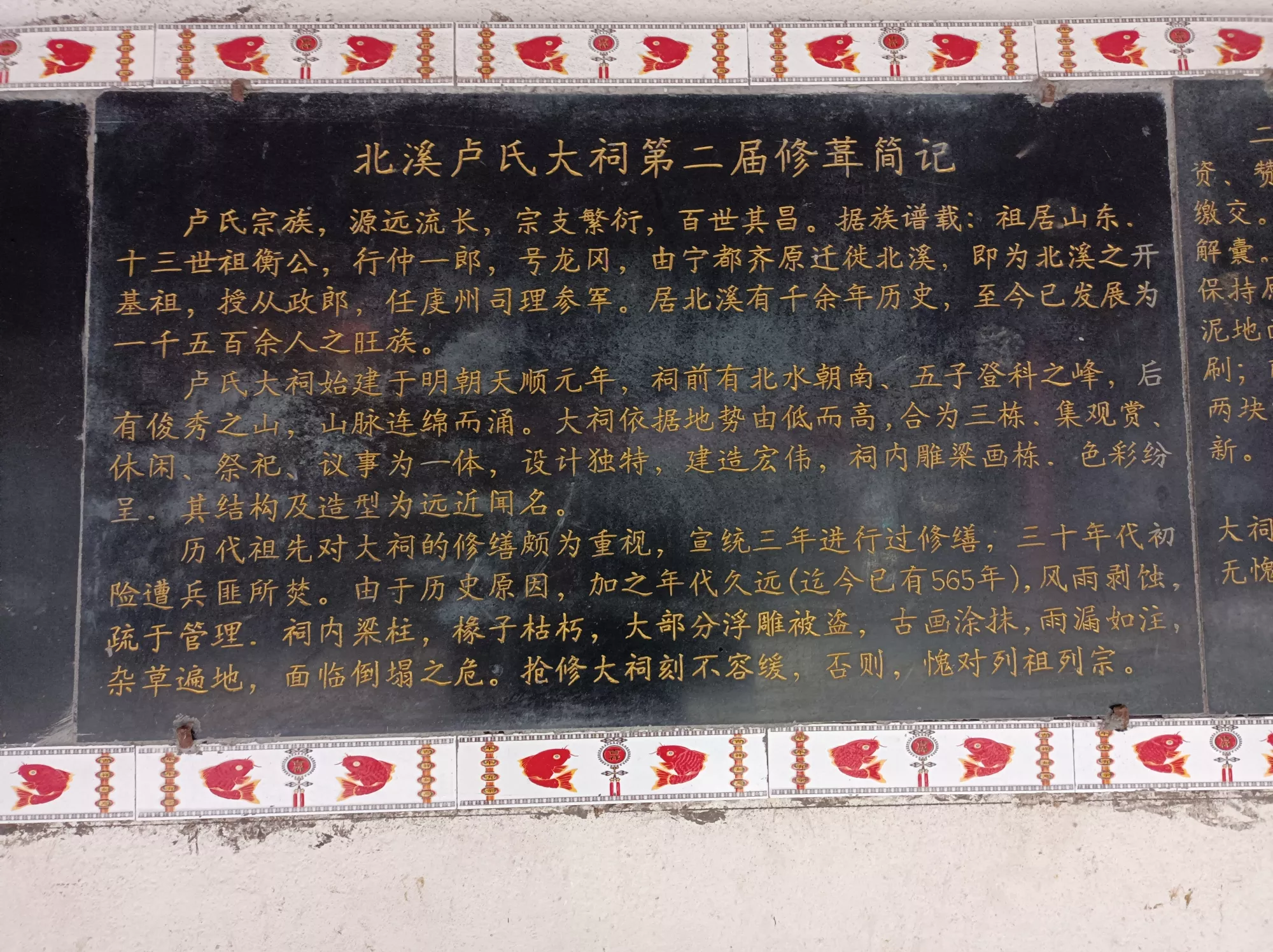

王某不才,江西省吉安市永丰县藤田镇筱岭村人氏。王某昨日去江西省吉安市永丰县石马镇北坑村采风,发现在山清水秀的北坑村里面,有一座始建于明朝天顺元年,竣工于明朝成化元年的卢氏大祠堂。

天顺元年是明英宗的年号,这一年是公元1457年。明宪宗继位之后,在公元1465年改元成化元年。以此推算,北坑村的卢氏大祠堂历时8年才竣工,至今已有556年的历史。北坑卢氏大祠堂还有一块《北溪新建卢氏大祠记》,这块古碑文起于明朝成化元年,它见证了卢氏大祠堂悠久的历史底蕴。

我走向北坑卢氏大祠堂的时候,老远就看见“涿郡高楣”四个大字。我一看四个大字,就知道北坑卢氏系出五姓七望范阳卢氏。博陵崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、太原王氏、陇西李氏、赵郡李氏、荥阳郑氏并称五姓七望,是中国历史上最高等级的贵族世家。

范阳卢氏的发迹史,始于东汉末年的儒将卢植。卢植,字子干,汉朝涿郡涿县人(今河北涿州人)。卢植有大才,是配享孔庙的二十二位大儒之一。东汉朝廷几次三番征召卢植当官,卢植几次三番谢绝入仕。卢植在家开馆授徒,刘备和公孙瓒都是卢植的学生。

黄巾军起义之后,卢植受命于危难之际,出任北中郎将率部平定叛军。当时正值曹操倒霉之际,卢植慧眼识才举荐曹操担任骑都尉(相当于骑兵师长)。曹操率领骑兵部队平定黄巾军,立下了赫赫战功,才有了日后逐鹿中原的资本。

董卓冒天下之大不韪行废立之事,卢植不顾生死站出来反对。董卓大怒,下令杀了卢植。董卓惧怕卢植的威望,终究是不敢动手,只能免了卢植的官职。卢植被罢官之后,回到老家涿郡隐居。袁绍占据河北的时候,对卢植执弟子礼,拜卢植为军师。

卢植对刘备、公孙瓒、袁绍、曹操都有大恩。无论他们中的哪个得了江山,都会报答卢植大恩。在卢植高寿善终之后的第十五年,也就是公元207年,曹操虽无天子之名,却有天子之实。曹操想起了卢植的栽培之恩,派人祭奠卢植,并且重用卢植的儿子卢毓。

卢毓,字子家,卢植幼子。卢毓爵封容城侯,位列三公。自从卢毓之后,卢家进入了高速发展阶段。范阳卢氏富贵绵延不绝,成了中国历史上的顶级贵族,范阳卢氏涌现出不计其数的人才,仅仅在唐朝时期,就涌现出八位宰相。

崔卢李王郑组成的五姓七望,是中国历史上顶级的贵族群体。五姓七望互相联姻,门生故吏满天下,有左右江山的能力。从汉朝到唐朝的历史进程当中,隔三岔五就改朝换代,以五姓七望为代表的贵族却稳如泰山。

流水的皇帝,铁打的五姓七望。隋唐时期,人们普遍认为,娶公主不如娶五姓女,嫁皇子不如嫁五姓男。唐朝开成初年,大唐文宗皇帝想把两个公主嫁给五姓七望。五姓七望不买唐文宗的账,唐文宗叹曰:“民间修婚姻,不计官品而尚阀阅。我家二百年天子,顾不如崔卢耶?”

古代的时候,一个人有五品功名,可以在门口立一根柱子,那根柱子名叫阀。一家连续三代人有五品功名,可以在门口再立一根柱子,这根柱子名叫阅。有阀无阅就是寒门,只有连续三代富贵,才有门第阀阅,才能算是贵族的最低入门标准。进入贵族行列的时间越久,门第阀阅就越高。

五姓七望都是历经数个朝代,富贵绵延传承了几十代人。李唐皇室虽然当了二百年皇帝,但是在门第阀阅之上,还是无法跟崔卢相比。当时的五姓七望,都看不起李唐皇室,认为李唐皇室不过是暴发户而已,这才有了唐文宗的千古一叹。

五姓七望看不起李唐皇室,李唐皇室虽然想打压五姓七望,但是必须依靠五姓七望才能坐稳江山。李世民等历朝历代的大唐皇帝,对五姓七望都是采取又拉又打的策略。李唐皇室担心五姓七望联姻危及皇权,数次下诏严禁五姓七望联姻,这就是历史上“禁婚家”的典故。

卢宗泰是唐朝范阳卢氏的代表人物之一,他官拜兵部尚书同平章事。唐朝没有宰相职位,同平章事是实际上的宰相。先天元年,唐玄宗发动先天政变,杀了太平公主。卢宗泰受太平公主牵连,被迫携儿子卢公明、卢公达、卢公显迁居虔州,在今天的江西省赣州市宁都县定居。

范阳卢氏家族在宁都县繁衍生息,人口规模不断扩大,只能向外发展。卢宗泰的后代卢衡,号龙冈公,卢衡从宁都迁居北溪,成为北坑卢氏开基始祖。北坑卢氏繁衍生息,至今已有一千五百多人丁。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。范阳卢氏从北方迁居江西之后,虽然没有昔日贵族的光环,但是繁衍生息成了江西省内人丁兴旺的大家族。北坑卢氏作为五姓七望后人,如今虽是寻常百姓,却也保留着敬祖尊宗的优良传统。历史悠久的北坑卢氏大祠堂,就记载了五姓七望的辉煌历史,也见证了卢氏子孙敬祖尊宗的优良传统。

悠悠岁月历史有痕 探访玉门古建筑群之玉皇阁

原标题:悠悠岁月历史有痕

修复后

欢迎关注

"陇原史话"微信公众号

ID:gscnlysh

历史中的玉皇阁

沿着二中校舍一直走,绕过几棵有上百年历史的大榆树,就来到了玉皇阁主阁。曾经的建筑群,为何如今只残存主阁?张建平说,其实在史料的考证中,玉皇阁古建筑群的规模很宏大。在主阁以南10多米处,东西相对有两个砖土柳木结构建筑,于上世纪八十年代坍塌。2009年挖自来水管道时,在主阁以南约50米处挖出约40公分宽的石条墙基,系用白石灰浇筑,呈南北走向,因为东西向与玉皇阁对齐,不似南院墙,更像房基。同时挖出不少明清风格的大青砖,以此推理,该处应该还有建筑。玉皇阁以北20多米处有一殿堂,于“文革”中拆除。据重修者的后人讲,还有其他厅阁。

如今的玉皇阁是主阁,为重檐二层阁楼。阁基座南北宽14.5米,东西长14.9米,占地面积216.05平方米;阁体(以立柱算)南北宽9.8米,东西长12.6米,占地面积123.48平方米;阁南北墙宽5.1米,东西墙长9.97米,占地面积50.8平方米;阁高(不含基座)10米。主阁分上下两层,一楼南墙开门,二楼有回廊,阁内一二楼之间有木梯可登。顶楼北面中间有一木门,后被封堵,2009年修缮时,复开此门。阁四面有18根红色立柱,顶部为斗拱式飞檐,向四面延伸,翘角挂有铜铃四只,轻风拂过,叮当作响。

玉皇阁主阁2009年复修时,为了最大限度地保存原貌,修建者只根据史料记载,把窗户做成镂空雕花,将墙面进行粉刷并且勾勒出方砖的痕迹,所有的立柱、房梁只是进行刷漆和彩绘,没有做较大改动。

来到二楼,站在空旷的阁楼上,抬头便可以看到正中大梁上的“大清光绪二十四年八月十二日辰时上梁立柱大吉”及“经理人郇某某会首段某某王某某马某某重修”的字样。黑色清晰地写着经理人和会首的姓氏,中间的名字则用红色写成,也许是被包裹在上面的红色绸布涂抹,已经不可辨认。但是张建平等人几经周折,最终在玉门镇河西村的郇振铎老先生口中得知,负责重修玉皇阁的是他的太爷爷郇中元。郇中元官至大清三边总督,与吴忠岳(郇振铎老先生的外祖父)、周贡(贡生,名不详)、陈贡(贡生,名不详)等人发起,组织重修了玉皇阁,时间约为光绪年间。

玉皇阁与玉门教育的不解之缘

最初的玉皇阁建筑群作为供奉玉皇大帝的庙宇,是当时主要的祭祀中心。后来,光绪三十二年(公元1906年),清朝玉门知县姬恺臣在玉皇阁创办了第一所高等小学堂,设正副教习各一名,招收学生36人。这标志着玉门教育由私塾到学堂,由封建教育到近代教育的演变。至此,玉皇阁和教育便结下了不解之缘。

1946年,国民政府在此地设立玉门县立中学。从二十世纪50年代开始,玉门二中将玉皇阁作为藏书楼使用。

在玉门市博物馆工作的张维萍是土生土长的玉门人,现年37岁的她对玉皇阁很有感情。

1990年,12岁的张维萍在玉门市第二中学上初一,那时候玉皇阁基本上是封闭起来的,但每个班的孩子都有打扫玉皇阁的任务,所以张维萍经常踩在玉皇阁门前的那个“八卦石”上面扫落叶。张维萍还记得,当时校内传言玉皇阁里放着试卷,所以每次到了考试的时候,就会有孩子想方设法地溜进去,想看看考试题。

张维萍口中的“八卦石”由粗砂岩雕凿而成,直径约1.2米,正面为太极八卦图,侧立面有莲花图案,现在已经被收藏在玉门市博物馆。

张建平说,今年5月份,一名女子从香港辗转来到玉门,只为了却她父亲的一桩心愿。原来,她的父亲年轻时在二中任教,离开后一直对玉皇阁念念不忘,就想再看一眼……

绕过环廊,静静伫立在大殿中,还能在房檐下看到燕子筑的巢。关上门,玉皇阁又恢复了安静,那一张张陈列的昔日照片凝固了沧桑岁月,细数着历史年轮,诉说着遥远的故事……

王荣 李雪芬

(玉皇阁照片均为张建平摄)