邓华故居位于郴州市北湖区鲁塘镇陂副村。邓华,1910年4月28日生于郴县永宁乡(今北湖区鲁塘镇)陂副村一个书香门第。1927年3月加入中国共产党。1928年1月参加湘南起义,在工农革命军第7师政治部任组织干事。4月随朱德、陈毅到井冈山,任中国工农红军第4军连党代表,曾出席古田会议。参加了中央苏区历次反“围剿”战,邓华故居,邓华故居简介,邓华故居-郴州市北湖区邓华故居旅游指南

邓承修故居和邓仲元旧居展示馆免费开放

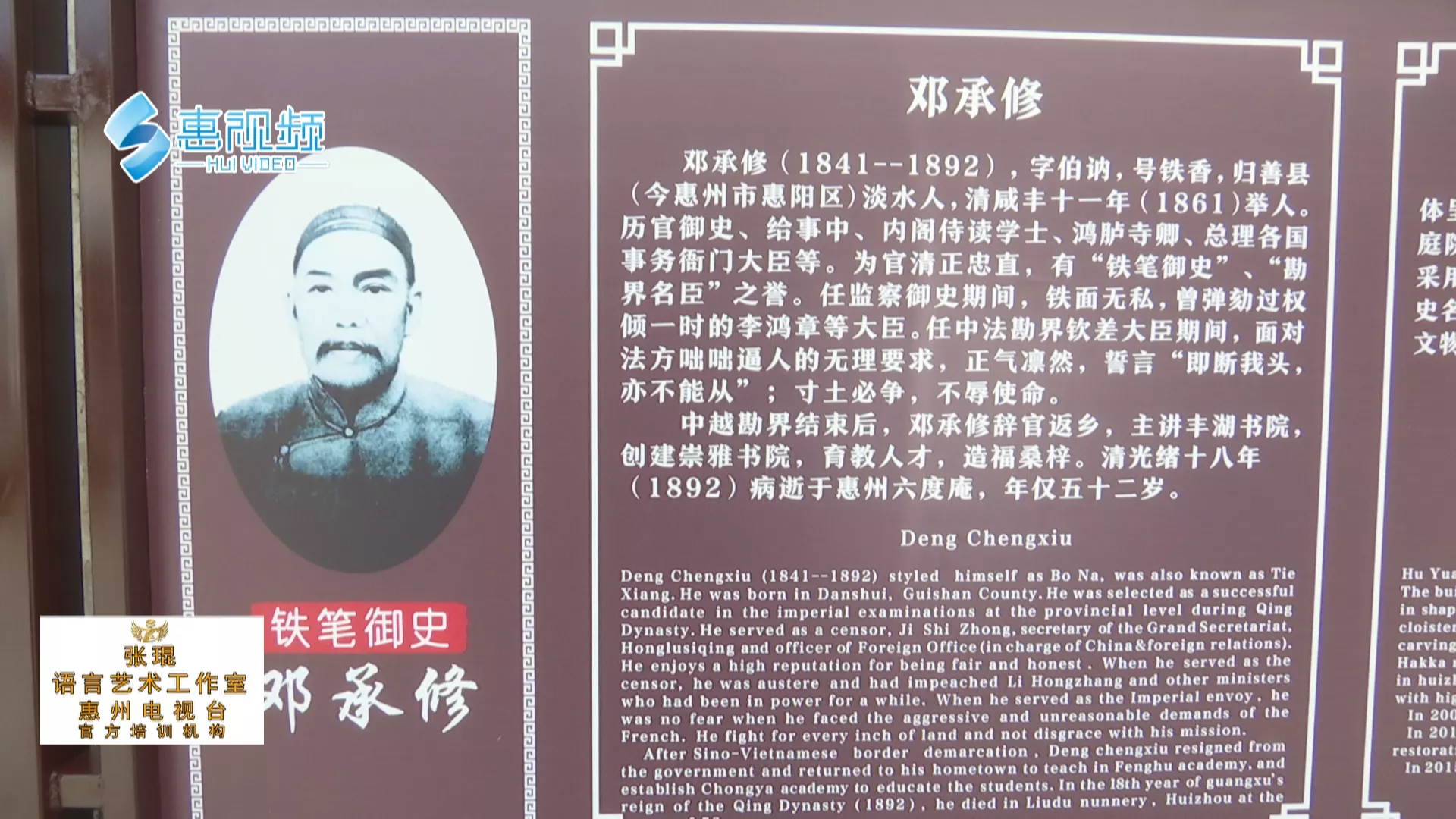

邓承修故居也就是壶园,建于清光绪初年,建筑为仿北京四合院布局,整体呈长方形,由两栋房屋、回廊和庭院组成。而屋内装饰、木雕、彩画都采用客家民居传统工艺,是惠州市保留最为完整的一座历史名人故居。

在大门口用手机扫码,便可以跟随手机语音导航,一边参观一边回顾壶园主人荡气回肠的一生,故居内的厨房、饭厅和卧室等场景都进行了复原,同时展览选取了邓承修生平的典型事迹,图文并茂地讲述了有“铁面御史”之称的清末名臣邓承修的主要生平事迹。这其中,最让人津津乐道的,是他“铁面御史”称号的来历。

讲解员 叶婉妍:

邓承修12年间 上书奏本多达78本, 其中75本与弹劾贪官污吏有关, 如弹劾湖广总督李汉章 ,两广总督刘坤一, 广州知府冯端本 ,对李鸿章这样的朝廷重臣也不留情面。

另外一件让惠阳人津津乐道的事儿,是邓承修回乡后非常关心家乡教育事业,他在1889年创办崇雅书院,迄今130年历史,培养的人才数以万计,遍布世界各地。

讲解员 叶婉妍:

在中国近代史上 叱咤风云的著名人物 ,如邓镜人 、杨受昌、 欧渠甲 、邓演达、 邓仲元等 ,都曾在崇雅书院读书和教书, 直接或间接受到邓承修道德文章的影响 人格精神的熏陶 ,他把生命最后的时光 ,奉献给了家乡人民 ,邓承修1892年在惠州六度庵病逝 ,同年邓承修归葬家乡淡水新桥村板子坪养公坑。

与壶园一墙之隔的是邓仲元旧居,2015年成为省级文保单位。展览内容分为客家子弟,崇雅精英;辛亥元勋,护法干将;驰聘闽桂,粤军灵魂;一代英烈,千古流芳四大部分,很好地重现了功绩卓著的辛亥元勋、民国名将邓仲元的短暂但光辉夺目的一生。

讲解员 叶婉妍:

他治军极严, 讲政治讲作风、 讲意志, 仅用短短的一年时间就打造了一支训练有素的粤军第一师 ,第一师成为全军楷模 ,离不开邓仲元的强军政策和人格魅力 ,许多叱咤风云的著名将领 ,都出自第一师, 如叶剑英 、李济深 、叶挺 、陈诚、 薛岳等 ,都出自粤军第一师, 这支战斗力极强的粤军 ,打败过所有能见到的敌人。

邓拓故居

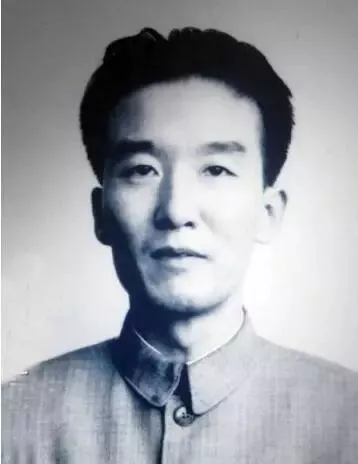

邓拓(1912-1966),原名邓子健,福建闽县(今福州市区)竹屿人,家住道山路第一山房。父邓鸥予举人出身。1926年,邓拓就读于福建省立第一高级中学。民国18年,考入上海光华大学社会经济系。1930年冬,加入中国左翼社会科学家联盟,并参加中国共产党。1931年秋,转学到上海法政学院,曾任社会科学家联盟和上海反帝大同盟区党团书记,中共法南区委宣传干事、宣传部长和南市区工委书记等职。1938年,任中共晋察冀省委宣传部副部长,1941年后,任北岳区党委晋察冀日报负责人,曾任新华社晋察冀分社社长。1949年秋,任人民日报社社长兼总编辑。同年冬,受聘为北京大学法学院兼职教授。1955年,当选为中国科学院哲学社会科学学部委员。1958年,调离人民日报社,任中共北京市委书记处书记,分管思想文化战线工作;主编北京市委理论刊物《前线》。1959年,兼任中国历史博物馆建馆领导小组组长。1960年,兼任中共华北局书记处候补书记。

邓拓

20世纪60年代初,邓拓应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。不久,与吴晗、廖沫沙合作在《前线》杂志撰写《三家村札记》杂文。“文化大革命”开始,被打成所谓“三家村集团”,身心受到极大摧残。1966年5月18日含冤去世。1979年2月平反昭雪,恢复名誉。著有《邓拓散文》《邓拓文集》《邓拓诗词选》等行世。

邓拓是中国共产党第八次全国代表大会代表、中国人民政治协商会议第一届全体会议代表,第一、二、三届全国人民代表大会代表,中华全国新闻工作者协会主席。

1993年以来,邓拓故居经过多次整修,并辟为邓拓纪念馆,纪念馆占地1015平方米。邓拓生平展的展厅面积有250平方米,展览分邓拓生平、邓拓著作和怀念邓拓三部分,展出邓拓书写的字、创作的诗歌和书籍、编辑出版的报纸清样,邓拓用过的钟表、钢笔等生活用品,以及悼念邓拓的挽联等多件文物。

邓拓故居

邓拓纪念馆于1988年3月被鼓楼区人民政府公布为鼓楼区文物保护单位,1992年1月被福州市人民政府公布为福州市挂牌保护单位,1996年9月被福建省人民政府公布为福建省文物保护单位,2001年8月被中共福州市委、福州市人民政府公布为福州市爱国主义教育基地,1994年12月被福州人民政府公布为福州市青少年德育教育基地。

(来源:福州市委党史研究室)

黔南最美地名故事:邓恩铭故居

中共一大代表邓恩铭故居,座落在荔波县城向阳路21号,古榕树旁,大门横扁上书有全国人大委员长乔石题写的“邓恩铭烈士故居”七个大字,故居是省级文物保护单位。陈列馆有中共中央总书记江泽民题辞:“学习邓恩铭烈士追求真理,献身革命的崇高精神。”老一辈无产阶级革命家、中顾委主任陈云题辞:“邓恩铭烈士永垂不朽!”馆内陈列邓恩铭文物和革命活动的图片。南来北往的人们,怀着无限崇敬的心情,纷纷走进故居瞻仰学习,邓恩铭故居及其陈列馆,已经成为贵州省著名的红色旅游景点,是中共党史重要教育基地。

“卅一年华转瞬间,壮志未酬奈何天;不惜惟我身先死,后继频频慰九泉”。中共一大代表邓恩铭壮怀激烈的《决别》诗,浸透了这位中国共产党创始人之一,唯一的少数民族代表的铮铮铁骨和忠贞不渝。1931年4月5日,大地肃穆,山河呜咽,泰山低首,云天动容,邓恩铭等21名优秀共产党员,在高喊着“中国共产党万岁”口号和高唱悲壮的国际歌声中,迈着坚定的步伐,在济南纬八路候家大院刑场,壮烈牺牲!邓恩铭为了党和人民的事业,为唤起千百万工农,为推翻中国军阀和外国列强的残暴统治,建立一个人民当家作主的自由、民主、文明的新中国,献出了他年轻的生命!邓恩铭是中共一大代表中唯一的三次被捕、两次越狱、在“刑场就义”的代表,唯一的中学生代表,唯一的少数民族代表。

过去人们对邓恩铭较陌生,有的书籍写他是云南人,称他为 “苗子”,认为是苗族。现在已经证实他是荔波县城北街人,族别是水族。人们出于好奇,也是发自对英雄的崇敬,纷纷来到邓恩铭的故乡——荔波,以探秘的心情,探寻邓恩铭为什么出自西部边远的小城?

来到荔波的专家学者诘问最多的问题是:在十分落后的20世纪20年代中国西部,在贵州南部黔桂交界的小县荔波,在少数民族人口占全县总人口92%的荔波县,在毫无公路、仅靠山径驿道连结外界的闭塞之乡,邓恩铭少年时期的先进思想如何形成?这只搏击云天的雄鹰是如何飞出黔桂九万大山的?邓恩铭先进思想和走上革命道路不是凭空而来的,与他少年时代的环境和教育有关,主要归结为五点:

1、深受水族历史的熏陶。邓恩铭祖籍广东梅县,迁居荔波已经八代,婚配均在水族族群之中,与水族结成血缘之亲,血液流淌着水族敢于斗争,勇于反抗,推翻暴政,不怕牺牲的品格。

邓恩铭1901年1月5日生于贵州荔波县玉屏镇水浦村,那里是水族人民聚居的村寨,邓恩铭老家座落在寨脚田坝中央,有一条乡间小道,从三都水族自治县延伸荔波县城,就通过他家的门前,他自小帮忙老人打理客栈和旁看父亲中草药治疗邻里乡亲,生活的艰辛,客人的来往,使他过早认识世态。他常常跟着父亲在村寨附近爬山涉水,越涧攀岩,在山中采摘草药,从小煅造了他顽强的意志。他父亲闲暇之余,常给他讲一些水族村寨的历史:我们村叫水浦村,唐代在荔波设有劳州和莪州,劳州是今天荔波的捞村乡,莪州治所在莪浦,就是今天我们居住的水浦村。自古文人笔下的“莪山荔水”,就是村后的郁郁葱葱的山麓和村前澄澈如练的樟江。他父亲指了指松树下的石板墓群,说道:我们水族先祖是从广西邕江、龙江上溯到荔波定居的,历尽千辛万苦,始终不屈不挠!所以,我们水族的丧葬风俗与邻近的布依,瑶族也不同,布依族是土葬石圈坟,瑶族是悬崖洞葬,而我们水族则是状似两三层楼的石板墓葬。

他父亲指着隐藏在草木丛中的依山而筑的山墙沟壕,娓娓道来:我们水族英雄简大王(注:清代咸丰年间荔波水族农民起义军首领潘新简)与太平天国石达开部队一起,为抗击清军,为推翻荔波的清朝统治者,坚持起义15年之久,部属4万之众,纵横黔桂两省,攻打荔波县城17次,攻破县城6次。使得广西清军提督冯子材,来回奔波,焦头烂额。这些断垣残壁,纵横沟壕,就是50多年前的战场工事。邓恩铭为自己民族有这样的英雄,感到振奋和自豪!在他幼小心灵中,种下了反抗压迫,推翻暴政,追求平等,追求自由的思想。

2、深受高煌老师的影响。少年邓恩铭最幸运的是在就读小学时,遇到了荔波县第一位留学日本归来,当时执教于荔泉书院的高煌老师。高煌老师是清光绪年间贵州省第一批73人派往日本留学的公费留学生,在日本期间,深受孙中山革命思想影响,拥护辛亥革命,就读东京弘文学院,专修高等理化和师范速成科,研究日本文学和韩语,写成10余万字的《留学随笔》,回到荔波,他改用新式教学,改变旧式学堂为一所七年式新式学校,课程也加上自然科学,使用新式教科书,在日本他受到“欧风美雨”的滋润,来到荔波便灌输民主与科学的精神,传授近代科学知识。高煌引导邓恩铭等荔波学生,用全球视野,讲述分析中国因为积贫积弱,外国列强瓜分宰割的事实;讲述中国当时发生的事件,如日本强占青岛,袁世凯复辟称帝,与日本签订卖国“二十一条约”,让邓恩铭等荔波学生,义愤填膺,心中激荡着爱国主义的热血。高煌把西方国家发展史与中国社会发展史相对比,让学生懂得贫穷落后的症结,激发了邓恩铭等荔波学生“救国报国”的热情。高煌老师是荔波第一个具有全球视野的人,也是第一位把邓恩铭的目光与胸襟,引向全国全球的老师!

3、荔波特殊区位的造就。荔波1949年以前,虽然没有一条公路,全凭古代驿道联通县外,但由于特殊地理区位优势,处于黔桂两省交界,历来得风气之先!每当朝代摇摇欲坠、国势危难之时,国运浪潮总是最先波及荔波,而荔波历代仁人志士,总是敢作敢为,振臂一呼,赴汤蹈火,拯救黎民于水火,如宋代庆历四年蒙赶起义,荔波布依族人蒙赶率众造反,自称皇帝,国号“大唐”,起义军纵横黔桂两省边界数县,有力地重创了宋朝的腐朽统治。如1850年荔波水族潘新简起义,与太平天国遥相呼应,席卷黔桂边界,战斗十多年之久。红军时期,最先挺进贵州的第一支红军部队,是1930年4月红七军从广西游击黔桂边挺进荔波的红七军一二纵队,后来在荔波成立了我党早期的两个党支部。近代抗日时期,1944年11月三路日军悍然攻入贵州,有两路日军最先攻打的是荔波的黎明关和荔波月亮山脚的佳荣镇,遭到荔波军民合力抗击,日军死伤惨重。这些事例充分说明,荔波处在两省交界,区位特殊,一旦风吹草动,即有燎原之火!

邓恩铭处在清朝刚刚灭亡、民国刚刚建立的时代,他家居住在县城北门的大榕树下,贵州通往广西的商旅驿道,就从其门前走过,过往客商,不时驻足他家购药、歇脚,南来北往的人们,为荔波提供了外界的信息。特别是县内的省城报纸,也是邓恩铭了解外部世界的一条渠道。

当时荔波城内人口不过数千,方圆不过l平方公里,是典型的袖珍小城。据笔者统计,城内竞走出八个黄埔军校学生,其中蒙九龄是其中的姣姣者,他是参加黄埔军校、北伐战争、南昌起义、湘南起义的我党早期革命者。荔波还有10多人在外省外县,曾任知县,他们送回家乡的书信,是荔波知晓外界信息的通道,也是邓恩铭获取国家形势的桥梁。在“国家兴亡,匹夫有责;拯救黎民,舍我其谁”的荔波古老传统的影响下,邓恩铭始终通过各种渠道,关注外界形势的变化。

4、初受学生运动的洗礼。1915年,当袁世凯不顾国人反对,不惜出卖国家主权,与日本签订丧权辱国的“二十一条约”,全国掀起了反袁讨袁斗争浪潮。邓恩铭等荔波学生,在高煌老师的影响下,组织荔波县城的进步老师和学生,走上街头,举行集会,高喊口号,向市民宣传反帝反封建主张。他们抵制日货,公开焚烧日本商品,劝告亲属朋友不进日货,不卖日货,销毁日货。邓恩铭上街演讲,动员群众行动起来,不当亡国奴,揭露日本帝国主义侵吞中国的狼子野心,痛斥袁世凯出卖国家的罪行!邓恩铭有一天演讲回家,看到二舅黄正华还戴着一顶东洋帽,他一时激愤,忘记了尊卑长幼,便上前抢下洋帽,摔到地下几脚踩得稀烂。同时还质问二舅:“现在大家都在反对日本帝国主义的强权压迫,抵制日货,你怎么还能把日货戴在头上!”这次活动时间虽然不长,规模也不大,却是邓恩铭少年时代初受的革命洗礼!

5、跨越黔鲁的亲属背景。邓恩铭能够走向山东,继而成为党的创始人之一,与两个著名的荔波人戚戚相关,他俩是何金龄、黄泽沛。

何金龄,字少白,荔波县王蒙乡人,清光绪乙卯科举人,历署山东省文登、蒲台、德州、东阿等县知县,德政播口碑,有何青天之誉!何金龄看到后辈中,黄泽沛是荔波青年才俊,是清光绪乙酉科拔贡,遂许配爱女给黄泽沛作妻子,十分器重女婿才干,引荐黄泽沛步其后尘前往山东做官,黄泽沛先后历任山东省青城、胶、淄川、益都、沂水等县知县。作为邓恩铭二叔的黄泽沛(注:本名邓国瑾,因其父邓锦臣过继给姑妈黄家,沿用黄姓)十分喜欢侄儿邓恩铭聪颖好学,常寄信回家勉励邓恩铭,从山东买些辞书寄给邓恩铭作工具书用,后又多次来信要求邓恩铭去山东求学,在荔波老师高煌的鼓励下,邓恩铭终于走出大山,奔向大海之滨山东青岛,终于成就了邓恩铭伟大壮丽的一生。

邓恩铭在山东开展革命活动,归结为五点:一是创建青岛中共党支部并担任书记,是中国共产党创建人之一;二是在山东开展学生运动、工人运动,举行声势浩大的反帝反军阀斗争;三是参加莫斯科代表大会受到列宁接见,参加中共一大,二大,五大等党的重要会议。担任山东省地方执行委员会书记,领导全省党的工作。四是三次被捕、两次组织越狱,领导狱中斗争,铁骨铮铮,不屈不挠,保守党的机密。五是在13位一大代表中他是唯一在刑场壮烈牺牲的代表,他决不向敌人低头,昂首阔步走向刑场,高喊“中国共产党万岁!”“打倒帝国主义!打倒反动军阀!”,在敌人刀枪林立中英勇就义。他义薄云天、壮志凌云、坚定信念、永不叛党的崇高品格,永远活在人民心中!