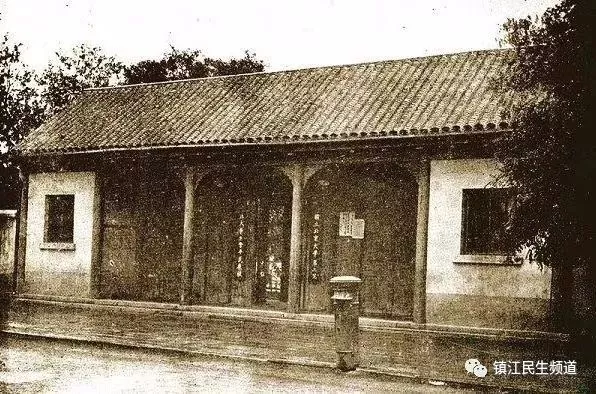

京师大学堂旧址在北京市东城区沙滩后街30号。是个四合院儿。是北京市文物保护单位。

景点位置

北京东城区沙滩后街30号

光辉的起点——西城区第九期一年制处级班走进京师大学堂旧址感受红楼精神

感

受

红

楼

精

神

2018年12月5日下午,为进一步深化党性教育阶段理论单元的学习,深入了解马克思主义思想在中国早期传播的历史,深刻学习领会红楼精神,进一步锤炼党性,西城区第九期一年制处级干部研修班全体学员走进位于北京景山公园附近的京师大学堂旧址进行现场教学。

历史上的京师大学堂,是北京大学的前身,也是中国近代第一所高等学府,是戊戌变法的“新政”之一。原京师大学堂旧址即北京大学二院理学院,现已整修一新,成为红楼精神暨东城区革命精神展陈馆。当全体学员迈步走入肃穆古朴的大学堂后,一种历史的凝重感油然而生,古老的建筑承载着红色的历史烟云,走入其中,仿佛走进近代中国的历史中。

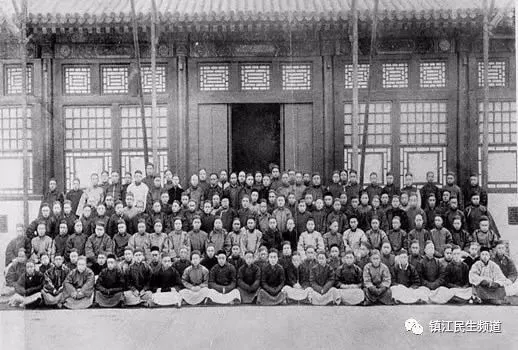

在党校老师的引领下,全体学员参观了“大学堂”一层“红楼精神”展陈大厅。大厅共包括四个主题展厅,分别是:民族苦难救亡图存、新文化与新纪元—马列主义在中国的传播、红波涌起—中国共产党的建立与传播、先驱热血浩气长存四部分。展陈通过大量的史实图片、历史资料、珍贵影音等向人们讲述了中国人民艰苦卓绝的反抗斗争、救亡图存的不懈奋斗以及新文化运动、五四运动等波澜壮阔的历史。

在大学堂二层教室,东城区委党校焦老师向学员们详细阐述了红楼精神的深刻内涵。一是代表了探求真理的坚定信仰。北大红楼是中国先进思想、文化的策源地和五四爱国运动的发祥地,共产党的先驱者作为社会先进文化的代表,在这里留下了光辉的足迹。李大钊在这里组建马克思主义研究会,毛泽东在北大期间,开始研究马克思主义的学说,思想上发生了质的转变,走上了共产主义道路。红楼成了新思想运动的中心,为中国共产党的成立奠定了思想基础、理论基础和组织基础。红砖砌成的红楼,顺应了中国革命红色的主基调,一批批仁人志士从这里走出去,投身于火红的革命征途。二是代表了敢为人先的创新意识。一方面是理论创新,新文化运动发起了思想文化领域的革新,提倡民主与科学。这次运动沉重打击了统治中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,北京大学也成为新文化运动的主阵地。另一方面是实践创新,五四运动从形式上是中国学生的爱国运动,但从整个社会背景社会发展来说,它的影响极为深远,五四爱国运动,是一次彻底地反对帝国主义和封建主义的爱国运动,是中国新民主主义的开始,青年学生起了先锋作用,中国无产阶级开始登上政治舞台。三是代表了天下己任的担当精神。李大钊与陈独秀在北京和上海遥相呼应,积极活动,扩大宣传,发展组织,积极推动建立全国范围的共产党组织。“南陈北李,相约建党”,成为中国革命史上的一段佳话。李大钊在俄国社会主义革命的胜利后,相继发表了《法俄革命之比较观》、《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》、《我的马克思主义观》等大量宣传十月革命和马克思列宁主义的著名文章和演说,阐述十月革命的意义,成为中国共产主义的先驱、我国最早传播马克思主义的人。岁月易逝,精神永存!在革命先辈的照片墙前,学员们默默注视,寄托哀思!

通过现场教学,学员们置身于先驱们曾经读书、工作和求索的地方,真实体验到了他们对民主、科学的真切渴望与孜孜追求。全体学员怀着崇敬的心情重温历史,深刻感受到在面对国家民族生死存亡的危难时刻,无数仁人志士、革命先驱不畏艰难、不怕牺牲,抛头颅,洒热血,用实际行动唤起民族的觉醒,挺起民族的脊梁!“不忘初心,牢记使命”,作为新时代首都功能核心区的党员领导干部,我们更要传承革命先烈英勇无畏、无私奉献的红色革命精神,坚定理想信念、牢记使命担当,练就过硬本领,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

责任编辑:周琳丽

稿件审核:王世勇

南京国立中央大学景点 南京师范学院位于原国立中央大学校址

1. 南京师范学院位于原国立中央大学校址

1、南师大专转本和同方专转本相比,南师大专转本相对好些。

2、南京师范大学,简称"南师大",位于江苏省南京市,是国家"211工程"重点建设的江苏省属重点大学。南京师范大学的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等师范教育的发祥地之一,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立江苏大学、国立中央大学、国立南京大学、南京大学等时期;其另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为私立金陵大学,1951年与私立金陵女子文理学院(曾称私立金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,在原南京大学、金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。1996年进入国家"211工程"高校行列。2000年南京动力高等专科学校并入。2014年入选"卓越教师培养计划"。

3、专转本是统招专升本在江苏省的称呼,河北省称之普通高校专接本,,广东省称之普通高校专插本,其余省份皆称为普通高校专升本。普通高校"专升本"教育始于2001年,是指普通院校的专科学生结束专科阶段的课程学习之后,通过参加由各院校公布招生人数、各省级行政部门统一组织的考试,按原专业或相关专业升入本科院校继续进行正规本科教育的制度。接受"专升本"教育的学生在本科学习期满并达到普通本科毕业水平时获得"专升本"毕业证书,而且本科院校对符合相关要求条件的学生授予相应专业的学士学位,普通高校"专升本"考试通常为一年一次,学费也与普通本科生的学费相同。这一教育政策架起了专、本学历的桥梁,为广大专科学生提供了进一步学习和取得本科学位的机会,满足了社会对高学历人才。

2. 南京的国立中央大学

没有兰京大学,只有南京大学。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。

南京大学(Nanjing University),简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设高校。2021年11月,位列2022亚洲大学排行榜第32名。

3. 南京师范大学是公办

南京师范大学为江苏省属公办本科高校,是以教育类专业为特色的国家211工程重点建设高校。

4. 南京师范大学本校

南京师范类大学有,南京师范大学,晓庄学院,江苏第二师范大学,南京特殊教育师范大学!

5. 南京师范学院位于旧址

在南方。南京师范大学创建于1902年,坐落于江苏省南京市,由江苏省人民政府和中华人民共和国教育部共建的师范(综合类)大学,是中国高等师范教育的发祥地之一,首批国家“211工程”“双一流”“世界一流学科”建设高校,有二级学院25个,开办本科专业99个,涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等门类。

6. 国立南京高等师范学校

南京大学在民国时期名叫国立中央大学,当时是众多学科超过清华北大的、全国排名第一的大学。解放后,中华人民共和国成立 了,定都北京,于是将国立中央大学改名为南京大学。再然后,南京大学按照教育部的要求进行了多次拆分后变成现在这样。

7. 南京国立中央大学是几本

国立中央大学是中华民国时期中国最高学府,也是中华民国国立大学中系科设置最齐全、规模最大的大学。国立中央大学追溯学脉源自三国时期吴永安元年(258年)的南京太学,近代校史肇始于1902年的三江师范学堂,1928年5月16日由国立江苏大学改称而来,1937年迁至重庆、成都等地办学,史称“重庆中央大学”,抗战胜利后迁回。1948年,在普林斯顿大学的世界大学排名中,中央大学已超过日本东京帝国大学(现东京大学),居亚洲第一。1949年8月8日,接南京军管会的通知,国立中央大学”正式更名为国立南京大学,翌年定名南京大学。

8. 南京大学国立中央大学校门

南京大学校门两侧分别书写有四个字,一侧为“严肃活泼”,另一侧为“团结紧张”。南京大学其学脉可追溯自公元258年的南京太学,近代校史肇始于1902年创建的三江师范学堂,后经多个时期于1950年更名为南京大学。上世纪五十年代修建鼓楼校区校门的时候,就把这八个字安放在了校门上

京师大学堂成立

京师大学堂成立

1898.7.03

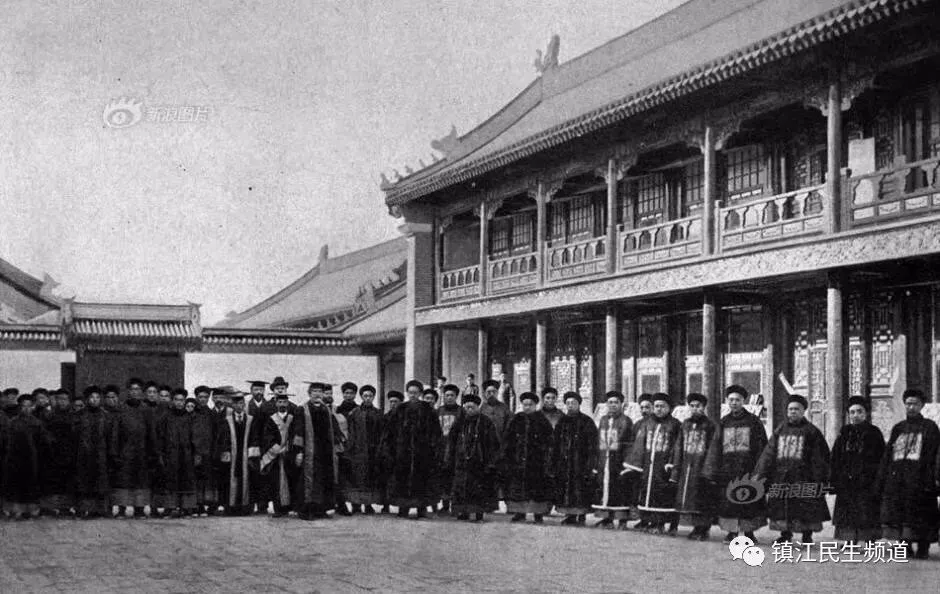

京师大学堂,是北京大学在清末1898年至1911年间的曾用名。作为戊戌变法的“新政”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。

京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。《京师大学堂章程》中提到其办学方针是“中学为体,西学为用”。后历经“戊戌政变”、义和团运动、八国联军侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。

1902年,清政府重建京师大学堂,设速成、预备两科,创办于1862年洋务运动期间的京师同文馆也并入大学堂。同年,京师大学堂仕学馆、师范馆成立,师范馆为北京师范大学、西北师范大学的前身。

1912年5月4日,京师大学堂更名为北京大学,旋即冠“国立”,是中国历史上第一所冠名“国立”的大学。

1862年,清政府在总理衙门设立了京师同文馆。同文馆的设立是我国创办新式学校的开端,此后,清政府又决定设立算学馆,学习天文算学。同文馆的设立是我国创办新式学校的开端。京师同文馆是中国近代第一所新式高等学校。

1895年8月,康有为、梁启超等在北京组织“强学会”,购置图书,收藏报刊,供群众阅览,并经常开会讲演,讨论学术,批评时政,宣传介绍西方资产阶级的社会政治学说和近代科学知识,鼓励人们学习西方,以学以致用的原则来培养人才,最终达到民族自强的目的。

1896年6月,刑部左侍郎李端芬在给清政府的《请推广学校折》中,第一次正式提议设立“京师大学”。1898年初,随着变法维新运动日益发展,康有为在《应诏统筹全局折》中再次提出:“自京师立大学,各省立高等中学,各府县立中小学及专门学”。

1898年6月11日,在康有为、梁启超的推动下,清光绪帝爱新觉罗·载湉颁布《明定国是诏》宣布变法,而建立京师大学堂是其重要举措。诏书中强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办”。于是由梁启超起草了一份《奏拟京师大学堂章程》,这个章程是北京大学的第一个章程,也是中国近代高等教育的最早的学制纲要。

《奏拟京师大学堂章程》提出的“兼容并包”、“中西并用”,重视师范教育,基础学科与专门学科相结合,课程设置要“严密切实”,破格选拔人才等,体现了康有为、梁启超的变法主张,为中国现代高等教育的发展设计了良好的开端。

1898年7月3日,光绪帝正式批准设立京师大学堂,由孙家鼐主持在北京创立,最初校址在北京市景山东街(原马神庙)和沙滩(故宫东北)红楼(现北京五四大街29号)等处。许景澄任中学总教习,美国传教士丁韪良(W. A. P. Martin)任西学总教习。

咱们民生频道给大家送福利!火炉旅行50元抵100元抵用卷!限量20份,买到就是赚到!

来源:百度百科、网络

编辑:何润吉