洛阳华夏酒文化博物馆掠影

作者:巴图

秋风萧瑟,细雨绵绵,我们到位于新安县磁涧镇石人洼村的华夏酒文化博物馆参观。身处野外,一个大院,水波荡漾,栈道弯弯,犹如世外桃源。美酒、酒具琳琅满目,酒文化博大精深。偶遇上高中时的老师、83岁的张友仁,博物馆创始人、著名摄影家张志强,河大才子柴文,海阔天空,相谈甚欢。晚上吃烧烤、品美酒,心旷神怡,尽兴而归。

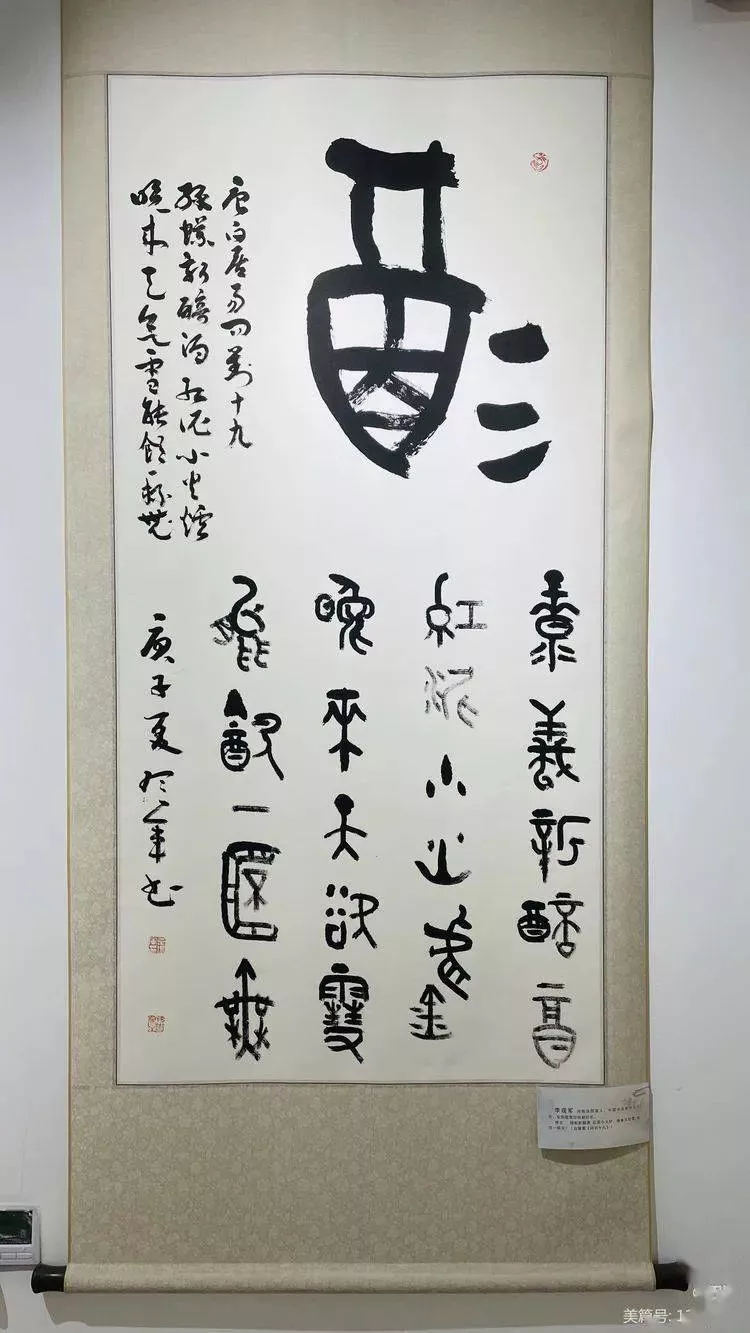

凤凰山泉酿醇芳

文/乾宏

石洼灵气聚佳酿。

柴门宫灯迎远客,

紫桐丛柳围酱缸。

吞吐阴阳孕泰和,

吸纳谷麦煮醇芳。

野菊拥阶步步高,

瓷坛置酒岁岁昌。

2021.9.19.

逢年过节,中国人的餐桌上少不了酒,而关于酒的文化,很多人还是不了解。如若想了解酒文化的话,不妨去洛阳华夏酒博物馆看看。洛阳华夏酒博物馆位于洛阳市新安县境内,从市区出发大概需要1小时车程。

石人洼村位于河南省洛阳市新安县磁涧镇南部,与宜阳县相临,全村共有10个村民小组,207户,1090人,设党支部1个,党员21人,耕地面积1500余亩。交通便利,磁石路穿境而过,群众收入大都来自到外出务工和经商,全村主干道通水泥路面,农产品以玉米、小麦等传统作物为主,经济作物以西瓜、烟叶为主。

顺着七折八弯的山间公路一转,不觉就走到一个屋舍俨然、古色古香的山坳里来了。一进大院,数不清大大小小的缸坛瓮罐随山势高低错落,琳琅满目。一大片白墙灰瓦的仿古建筑,檐牙高啄,廊腰缦回,与这片风景秀丽、曲径通幽的山谷相映成趣,别有一番滋味。

凤凰山,凤泉香,诗鬼挥毫质酒钱

小芦江,二郎泉,王祥卧冰孝河源

石人洼,一个千人的小村庄,山里住满神仙,树上结满故事,泉眼流淌传说。

七绝.泉酒圣地

了了

秋韵酿泉香满洼,

乘闲赶早入仙家。

缸坛瓮罐惹人醉,

选片红云献女娲。

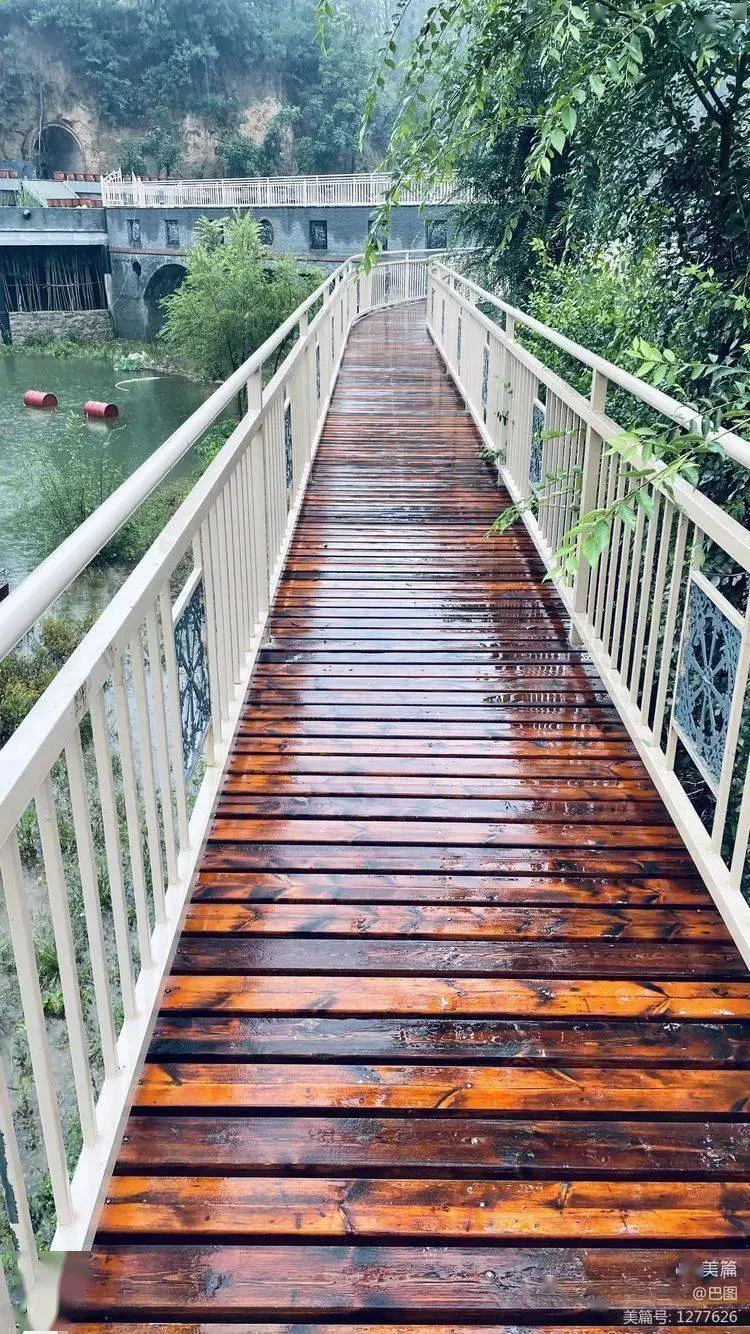

地阔水深、草木茂盛、栈道慢回旋、心远地自偏,特别适合近郊败,有吃有喝有玩,可以开发沟域经济。

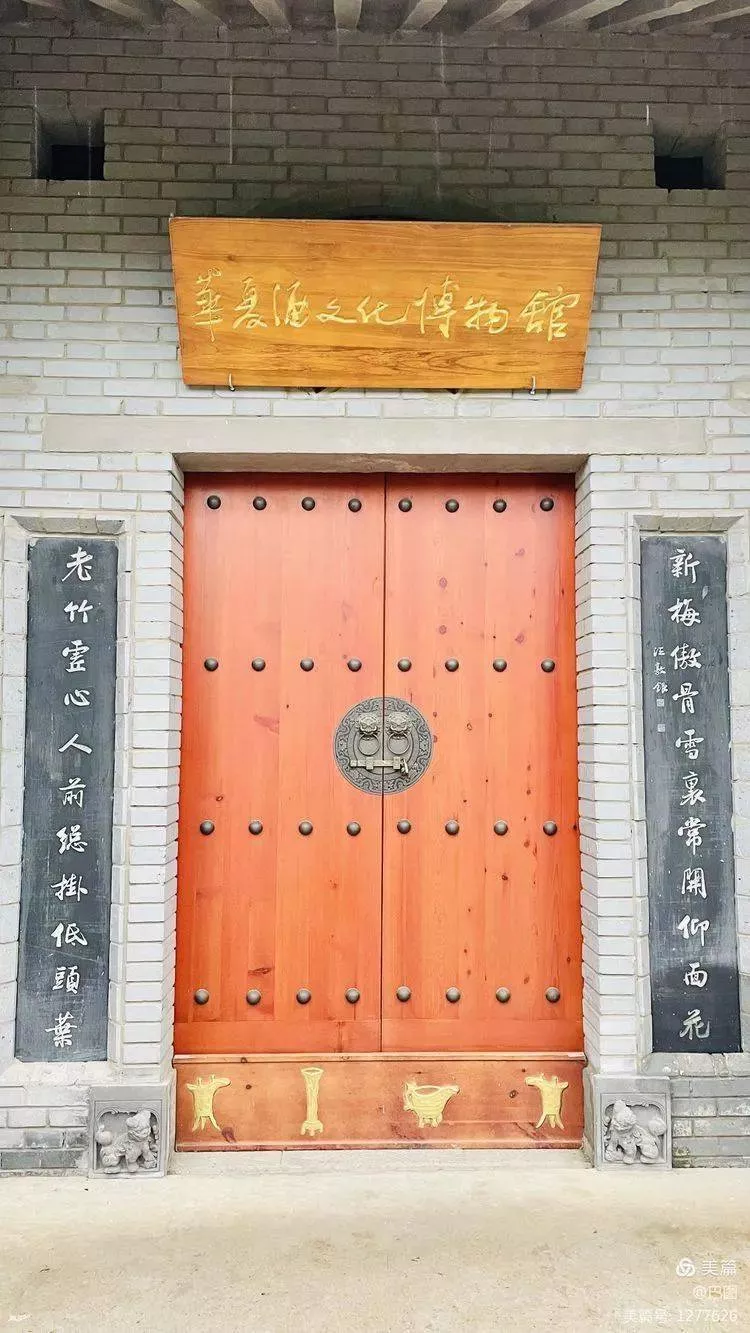

华夏酒文化博物馆

刘孝敏

琼浆玉液出新安,

醇香厚重醉八仙。

博大精深酒文化,

传承历史朔祖源。

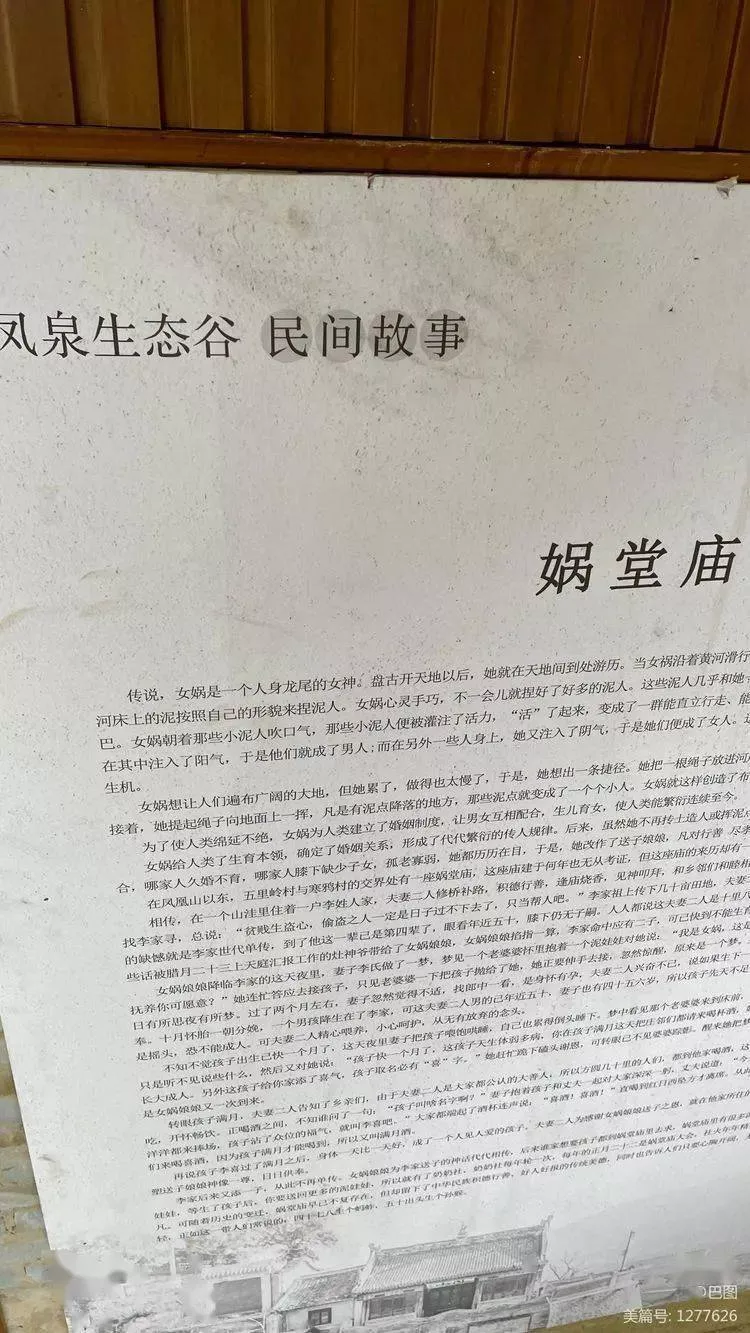

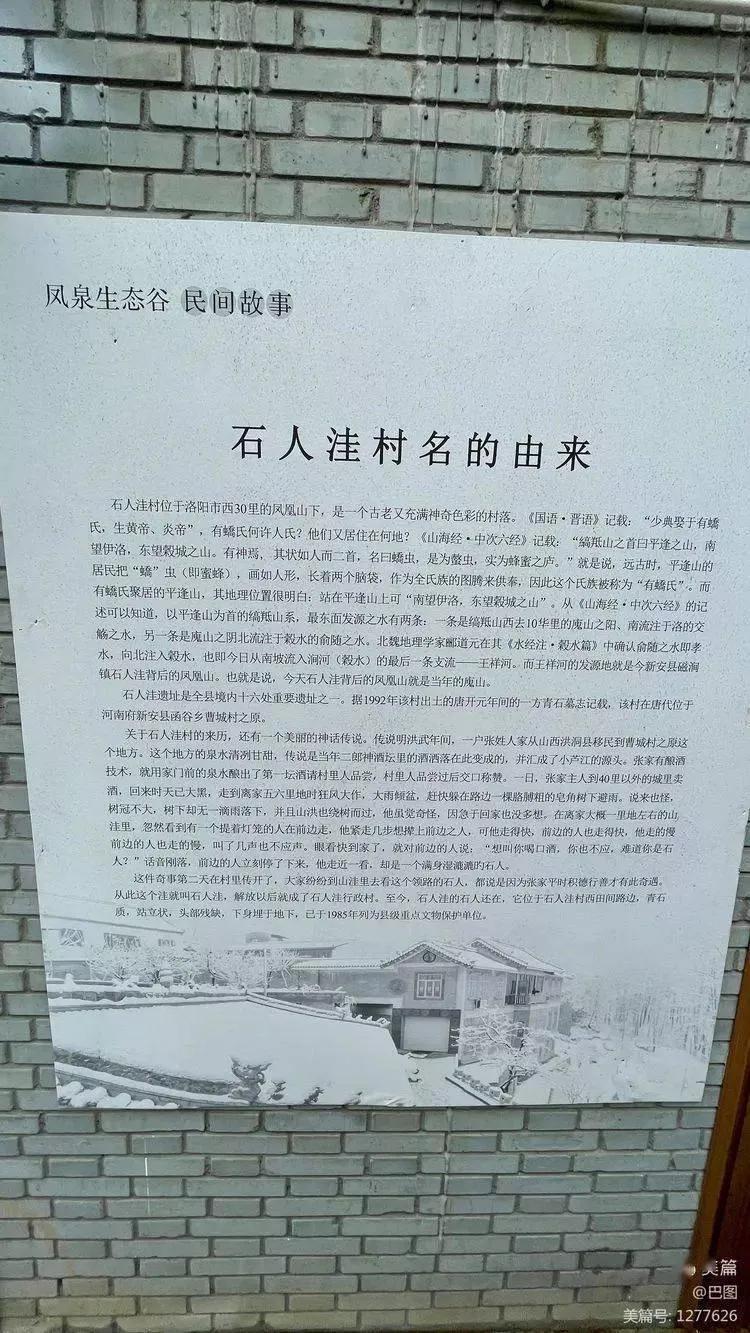

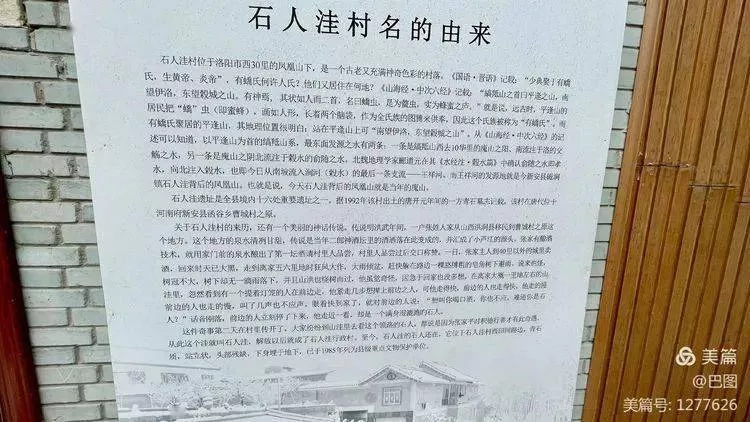

蟜 氏 文 化

刘孝敏

穿越历史数千年。

昔日蟜氏栖灵地,

神奇故事代代传。

走 近 圣 地

刘孝敏

酒香浓郁二郎泉,

水波荡漾栈道弯。

曲径幽幽入竹林,

犹如世外桃花源。

石人洼村,是谁以美而居的庭院,任由穿行的风,载来了幽、慢、静、雅的生态梦想,偷走了有蟜氏的千年慈爱。亮亮丽丽的“自然-生产-休闲-康乐-游览”工程,沿梦远行。

原生态、真喜欢

五律•咏华夏酒文化博物馆

毛 利 民

觚樽藏宝阁,多彩述沧桑。

目睹千年窖,情倾一口香。

举杯邀皓月,昂首赋华章。

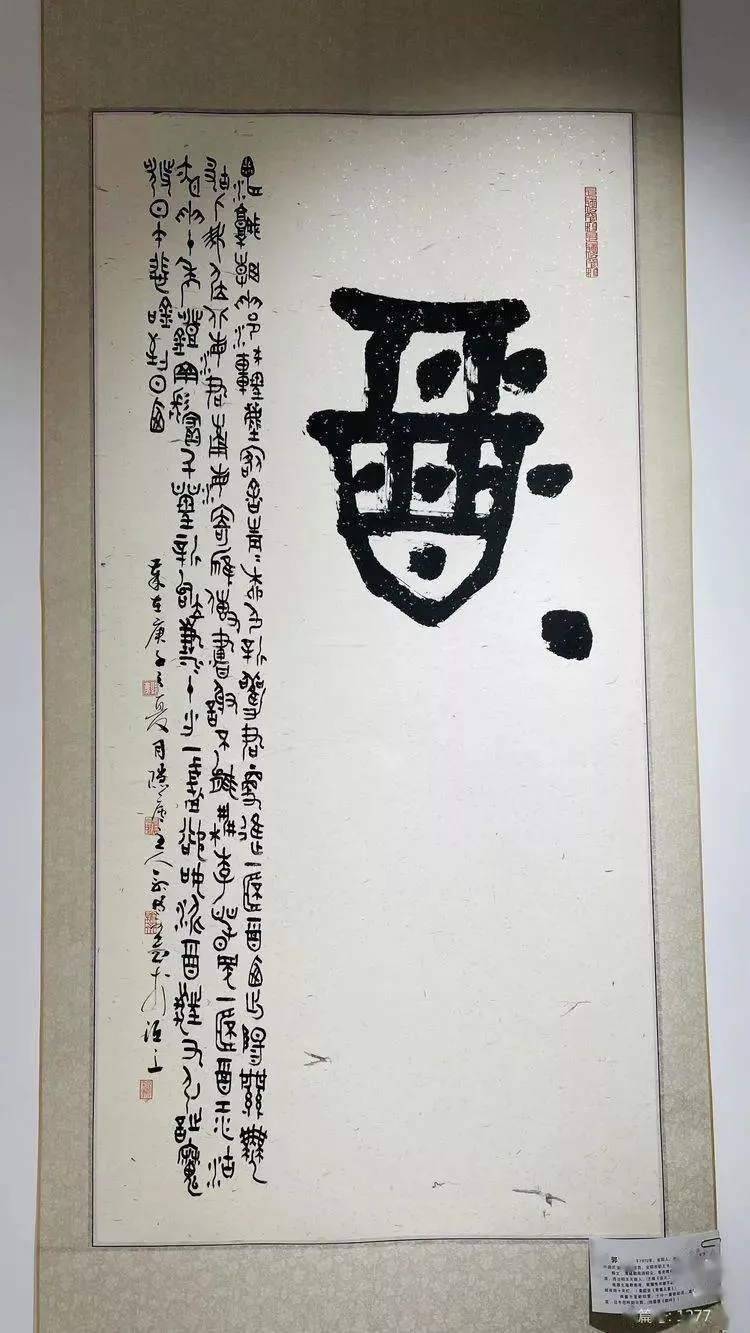

认认看?

文化传承,有故事的地方

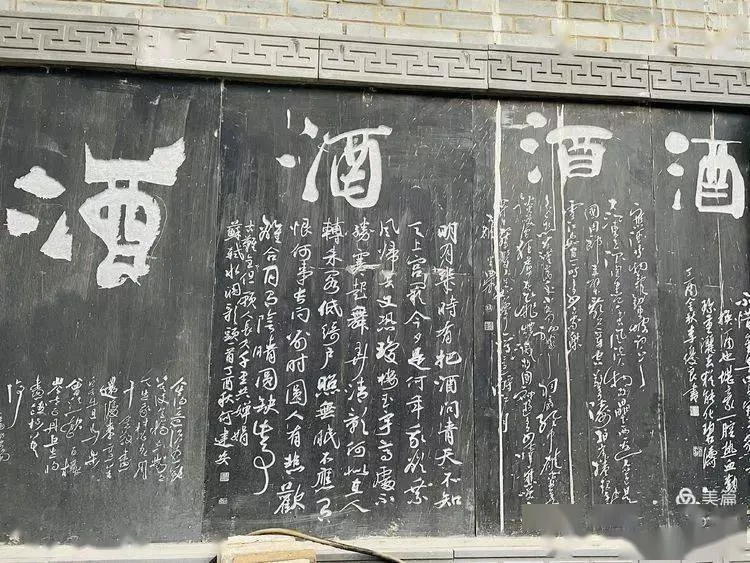

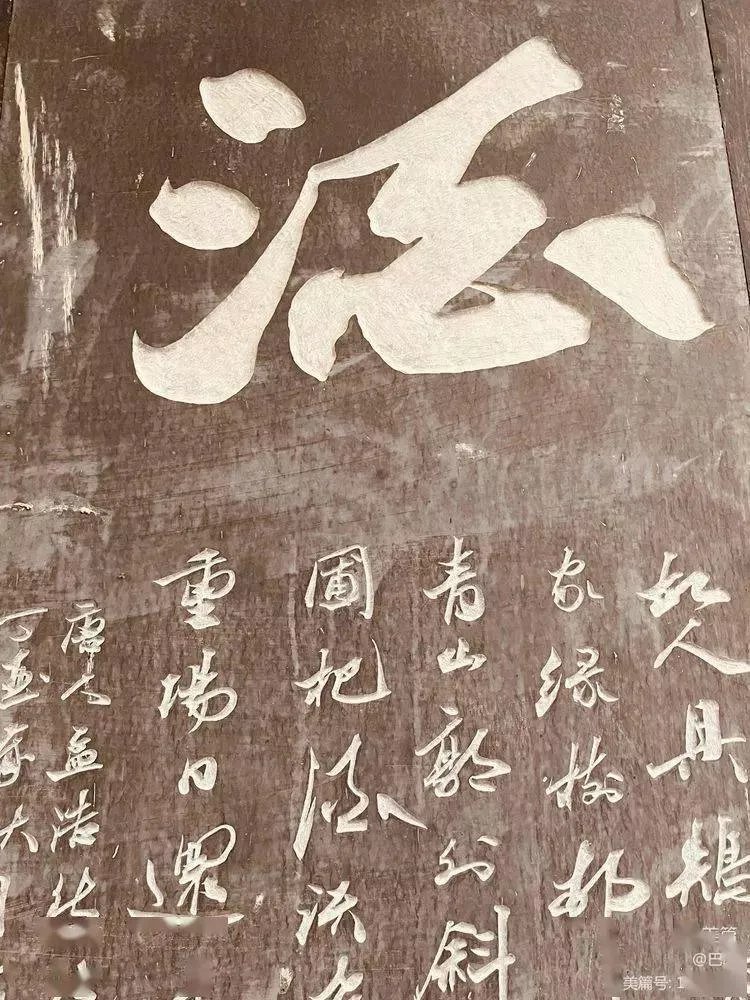

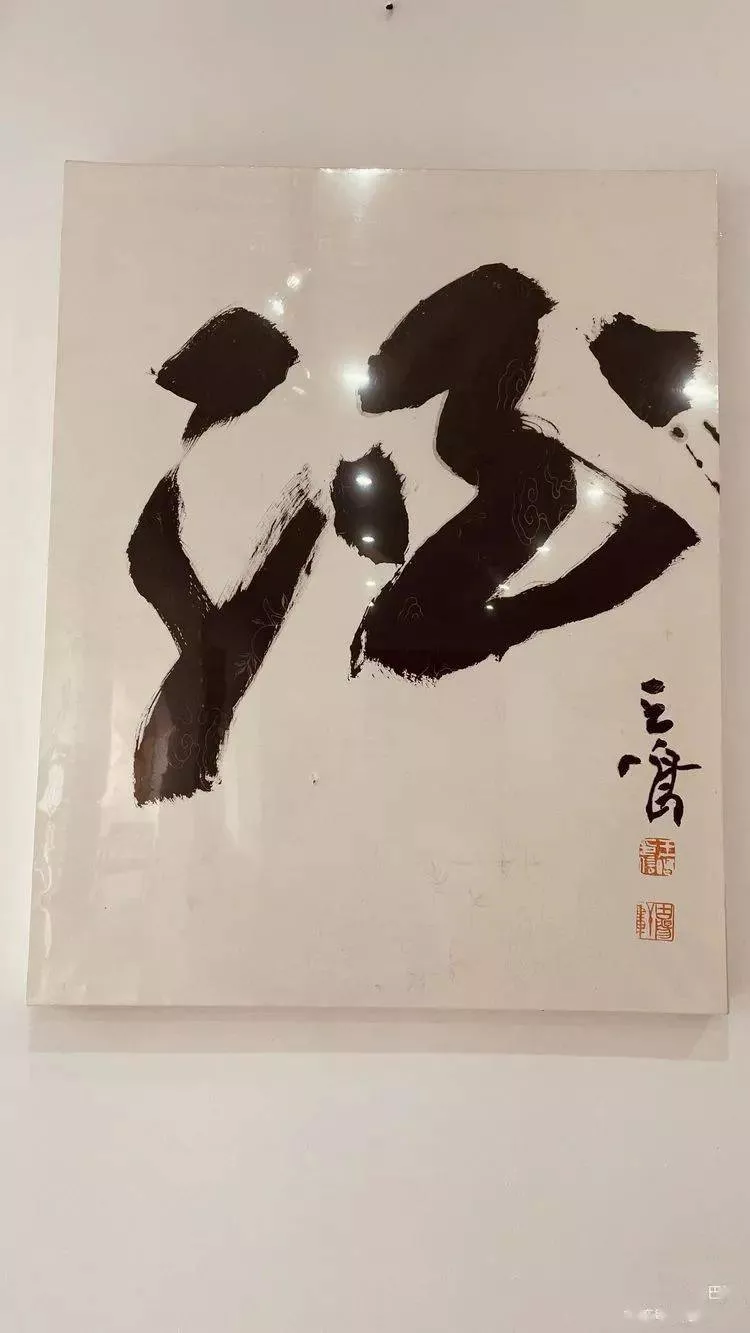

手机拍,看效果

有文化精品, 没进去。

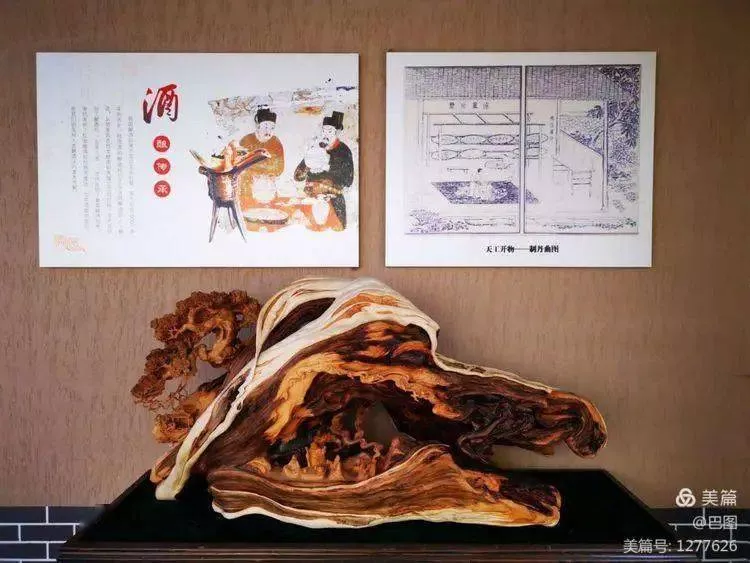

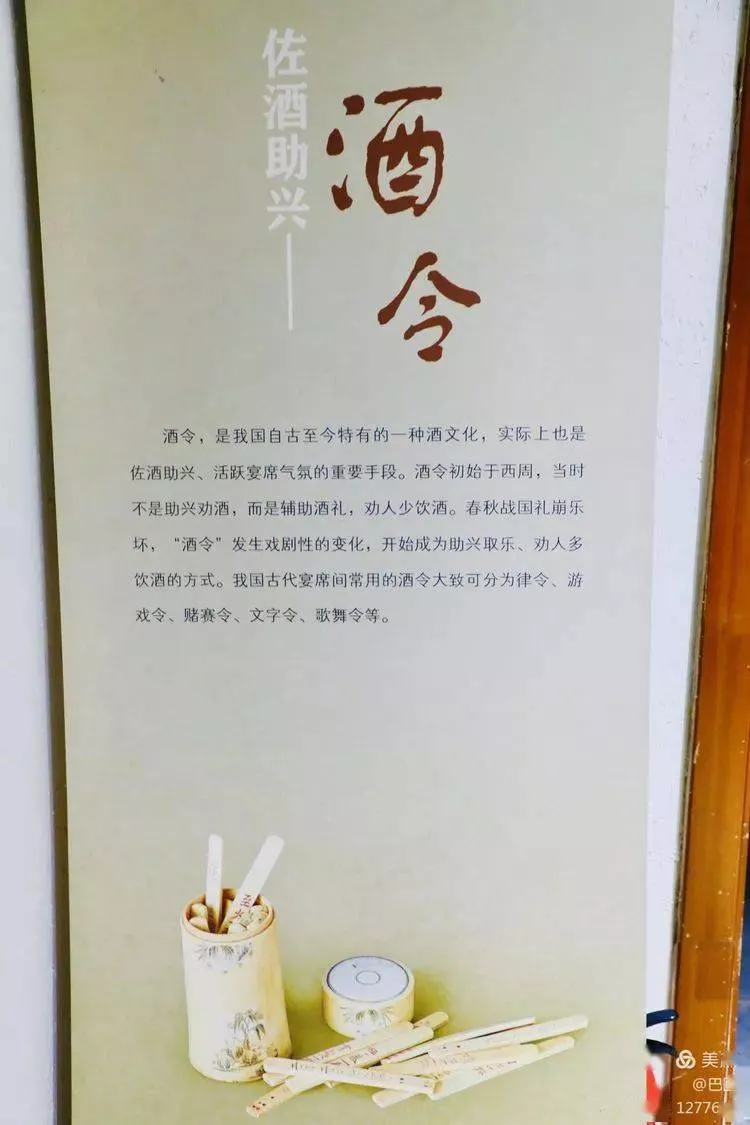

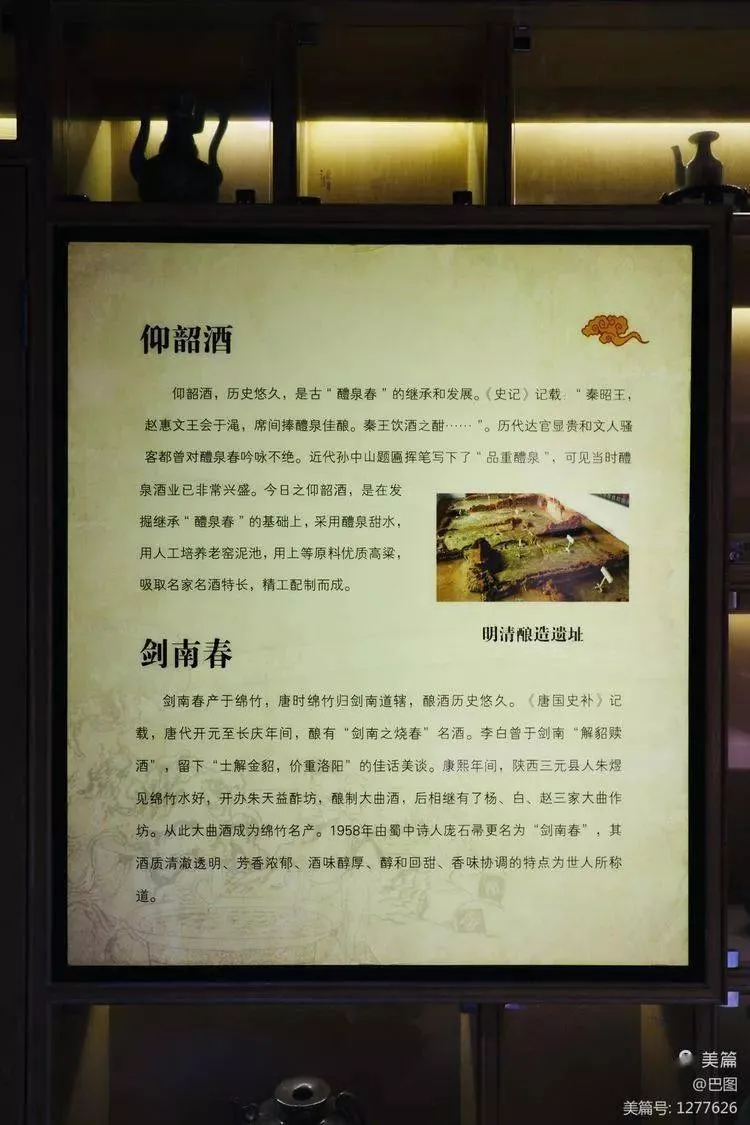

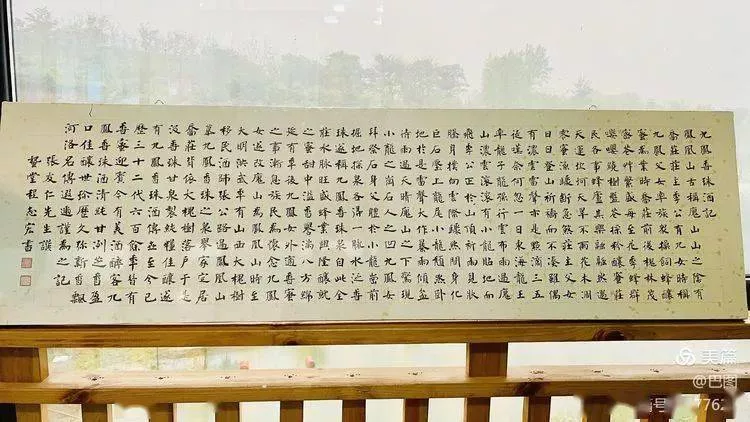

我国首家从事酒文化研究与传承的专题性博物馆。通过展示我国酿酒历史、酒文化典故、酿酒工具和器皿以及各种陈年老酒和新酿酒,各式美酒品尝体验,让公众走近华夏酒文化,了解中华酒文化的发展历史,推动酒文化的发展繁荣,传承中华传统历史文化。

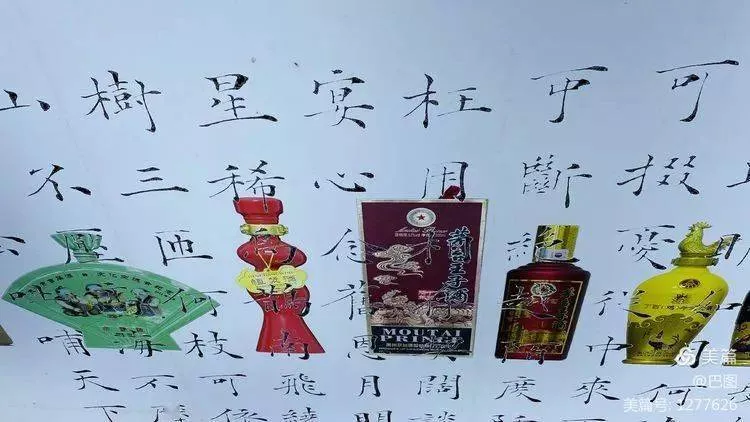

进去参观,地方不小。录视频、兼拍照。

酒在中国历史上有几千年历史,而博物馆内的藏器则向世人证明着它的历史与文化。馆内从夏商周以来的各类酒器皿,加起来接近两百多件,其中明代酒缸有23个,清代时期的酒缸、酒瓮、酒川有34个,其他朝代也有,就不一一列述。

而洛阳华夏博物馆同时也是我国第一家从事酒文化研究与传承的综合性知名场馆,在这里,游客不仅可以更好地了解酿酒的历史,还可以浏览酒酿制的工具和器皿以及欣赏陈列的各种陈年老酒和新酿的酒,酒文化的发展历程在这里可以说是一览无遗。

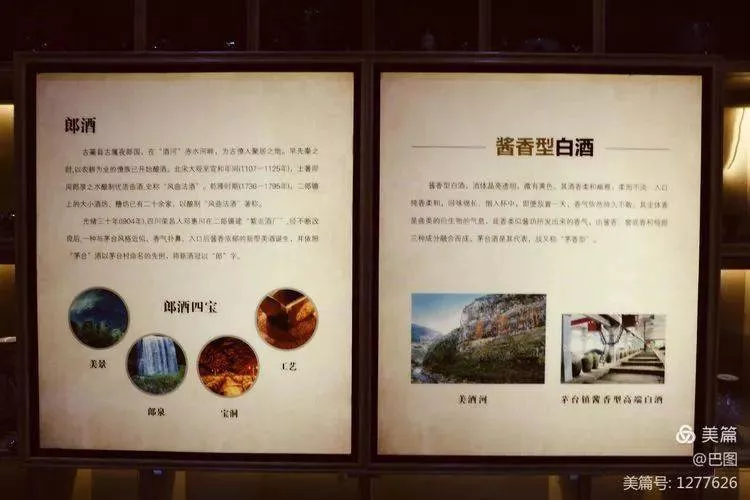

古时候,酒在制作的时候多用到酒缸,一方面是因为酒缸容量大,一方面是在储存能力强,符合当时人们制作酒的需求。而华夏酒博物馆内也设立了浓香型,酱香型、清香型等多个分类展示区,进去之后一眼就看到墙壁上关于酒文化的介绍

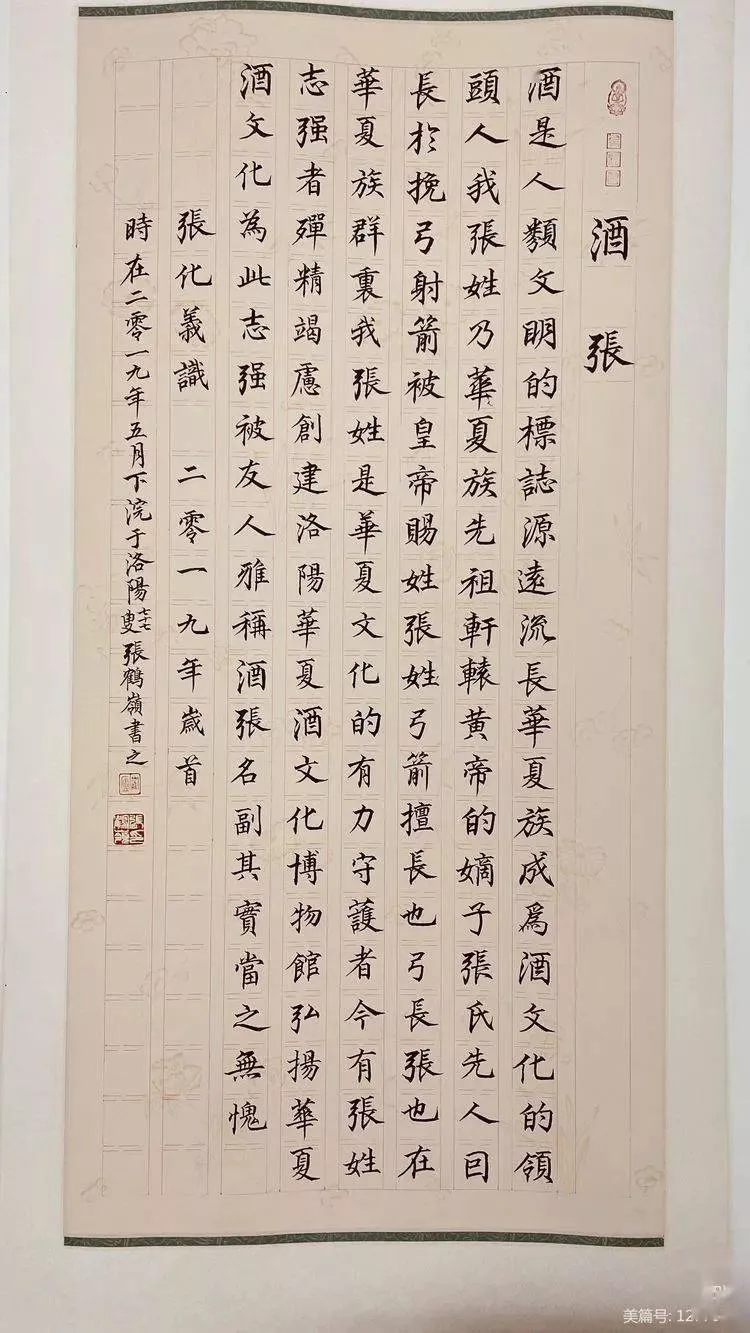

明洪武年间,一户张姓人家,在撕心裂肺的哭喊声中,将祖传的酿酒器具,一分为二,一份送给远行的儿子。

儿子携妻带子,落户石人洼。

李贺痛饮凤凰山,挥毫质酒五百年后,

二郎神杨戬醉卧不归,落酒成泉三百年后,

石人洼又一次美酒飘香。

这一飘,又是八百年。

张家血脉传承,酒香丝缕不绝。

张家,从挑担当垆,到今天的华夏酒文化博物馆和纯粮酒研发中心。

莲鹤方壶

春秋莲鹤方壶,春秋中期青铜制盛酒器,中国首批禁止出国(境)展览文物。1923年出土于河南新郑李家楼郑公大墓(一对),一收藏于北京故宫博物院青铜馆,一收藏于河南博物院。

此壶主体部分为西周后期以来流行的方壶造型,有盖、双耳、圈足,重心在下腹部,遍饰于器身上下的各种附加装饰,不仅造成异常瑰丽的装饰效果,而且反映了在春秋时期青铜器艺术审美观念的重要变化。

该壶通高126厘米,宽54厘米,重64.28公斤;盖的上方四周骈列镂空的双层莲瓣,中央立一鹤,作引吭长鸣振翅欲飞状;颈两侧各有一条回首反顾的龙形怪兽,构成铜壶的双耳;四角各有一缓爬的龙形反顾翼兽;圈足下有两只长有梅花鹿角的龙形走兽,张口吐舌,负重而行;铜壶通身由鸟纹、兽纹、龙纹及蟠螭纹相互交错,其严谨的纹饰布局与主体灵活游动的龙螭结合,形成动中有静、静中有动的艺术风格.

整体造型:壶立、花开、鹤飞、龙舞、兽走;其装饰艺术采用平面、立体、浮雕、圆雕、镂空等多种手法;制造方法采用失蜡、模印、分铸、合铸及焊接的冶铸工艺完成.这种工艺奇特的造型和卓越精湛的铸造技术,堪称青铜时代的绝唱,为先秦青铜礼器之最,被誉为东方最美的青铜期,曾轰动世界,为稀世珍宝.郭沫若为其命名:莲鹤方壶。

博物馆从地坑院开始,终结于檐牙交错,雕梁画栋的古建筑群。古色古香中,你体味华夏酒文化的源远流长,博大精深,不知不觉走过的,却是豫西民居文化的精彩纷呈。

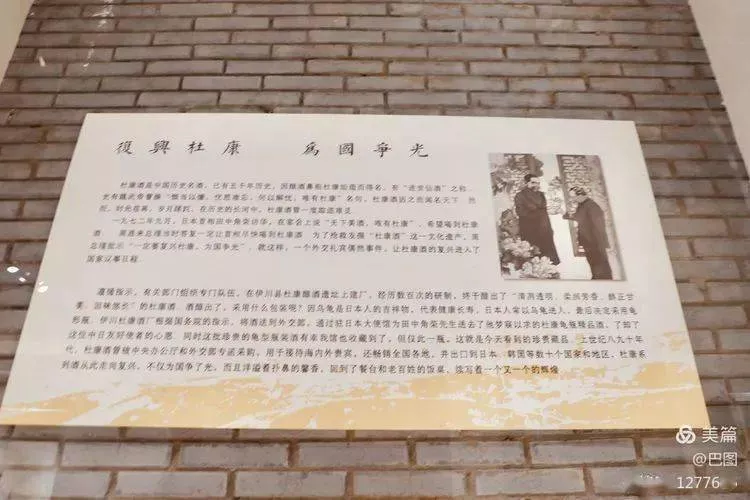

品种繁多,高度发达的中国近现代制酒业,在洛阳华夏酒文化博物馆里都有缩影。

酒,与中国历史密切相伴,从历史的深处,款款走来。一路增光添彩,锦上添花。一路星光灿烂,璀璨夺目。

从酒星造酒、猿猴造酒,到“仪狄始作,酒醪,变五味,少康(一作杜康)作秣酒。”,再到杭州纪叟,河东刘白堕。

一部中国史,半部说美酒。自豪的是,仪狄、杜康可都是俺洛阳人!遗憾的是,可贵其纸,可罄其竹,说不完道不尽那一条流动的酒河。

中国历史上,没有任何一种液体,象酒这样,让中国人爱恨情仇。爱的须臾不离,恨的咬牙切齿。

中国历史上,没有任何一种液体,象酒这样,能创造并改变历史的走向。

中国历史上,没有任何一种液体,象酒这样,陪伴朱门酒肉,登王公大堂、居庙堂之高,随铁马冰河。又能进乡野茅屋,解万家忧愁,渗透进万家灯火。

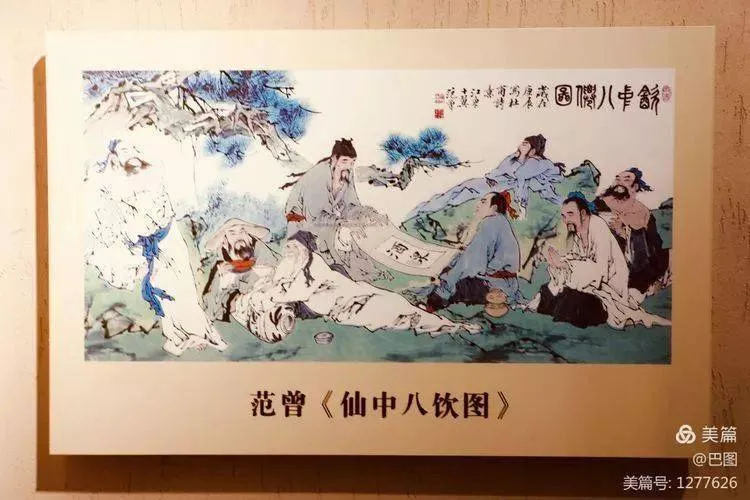

中国历史上,没有任何一种液体,象酒这样,陪伴李白杜甫苏东坡……让中国的唐诗宋词,琴棋书画充满琼浆玉液的香醇与灵动。

天阔云闲任卷舒,

涧深松老忘荣谢。

另一个展馆

与新安老乡相见,话当年,聊今天,海阔天空,思想相通。

张友仁,男,中共党员,1939年2月出生,河南新安人,1964年毕业于河南大学中文系。先后担任新安县高中教师、剧团编导、文化馆干事,县地方史志办公室主任、总编辑。退休后,张友仁继续致力于县地方志的编修工作,先后主编有《新安县政协志》、《洛阳万基控股集团志》、《新安县地情文化概览》等,并致力于县文化旅游的开发研究,编著《黄帝密都青要山》、《青要风光》(摄影图册) 、《新安山水胜迹》等。

2019年12月,张友仁向母校河南大学文学院捐赠其主编的《新安县地情文化概览》丛书。该书共14卷400余万字,由河南人民出版社出版,内容涵盖历史、文化、教育、人物、文学、医学、书画、奇石、陶瓷等,对研究当地历史沿革、传统文化、风土人情具有重要的意义。

张志强,1969年出生,河南新安人,著名企业家、摄影家。人民艺术创作院摄影中心主任、华夏文化博物馆创始人。

柴文,1966年出生,河南新安人,毕业于河南大学政教系,长期供职于洛阳水泥厂,著名文化人。

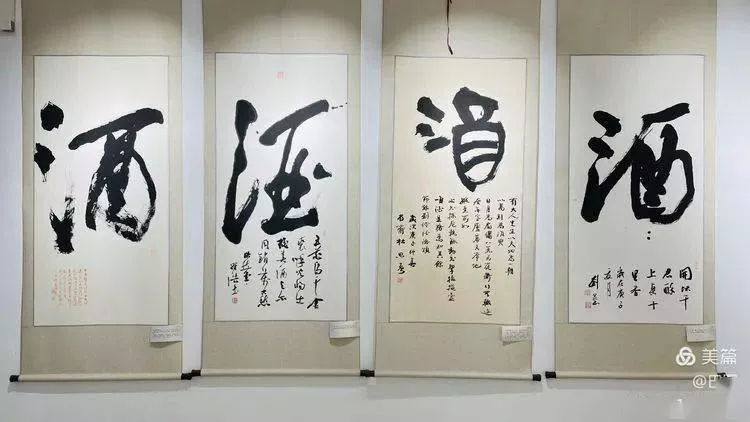

书法与酒

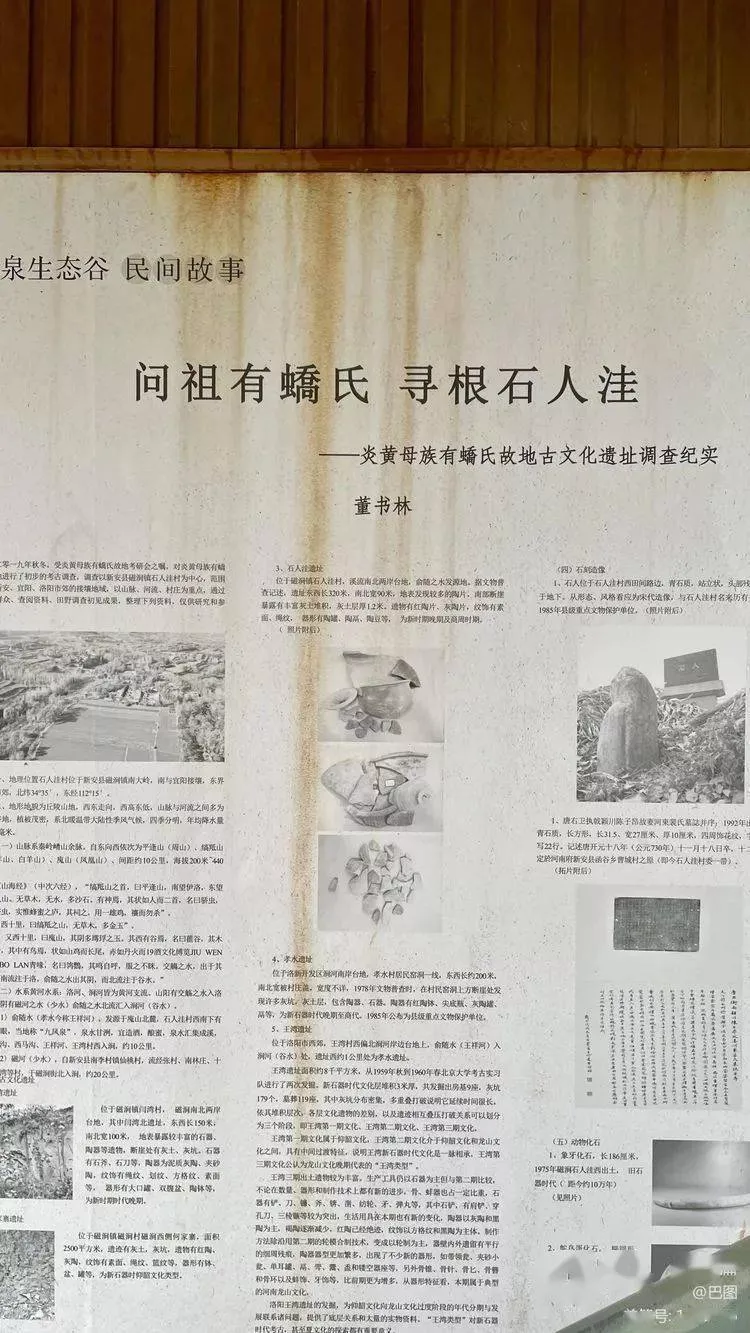

炎黄母族有蟜氏寻踪

张 友 仁

《国语•晋语》记载:“少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。”说明黄帝、炎帝的父族同为少典氏,母族同为有蟜氏。在氏族部落联盟时代,少典氏和有蟜氏两个部落男女以走婚的形式曾经长期互为婚姻,从而衍生出炎帝和黄帝两大氏族部落,奠定了华夏民族最早的庞大根系。

炎黄父祖少典氏所居地望在河南省新郑市的具茨山,已为大家所熟知。但有蟜氏为何许人氏?他们又居住在哪里?至今尚未被重视。

据《山海经•中次六经》记载:“縞羝山之首曰平逢之山,南望伊洛,东望榖城之山。有神焉, 其状如人而二首,名曰蟜虫,是为螫虫,实为蜂蜜之庐。其祠之,用一雄鸡,禳而勿杀。”就是说,远古时候,有个叫平逢山的地方,这里的居民把“蟜”虫,也就是蜜蜂,画如人形,长着两个脑袋,作为全氏族的图腾来供奉,因此这个氏族被称为“有蟜氏”。而且有蟜氏聚居的平逢山,其地理位置这里也说得很明白:站在平逢山上可以“南望伊洛,东望榖城之山”。就是说平逢山在伊洛河川的北面,榖城山的西面。

可是,我们检阅前人对《山海经》“平逢山”的解释,有两种不同的说法:一说是在洛阳北的邙山,一说是在洛阳南的嵩山,定位与《山海经》所记大相径庭。这也许是前人未经过实地考察的附会之说,但我们作为身在河洛的华夏民族根文化探索者,进一步搞清楚以平逢山为首的炎黄母族有蟜氏的聚居地,是必须面对的重要课题。

根据《山海经》“南望伊洛,东望榖城之山”的定位,平逢山在伊洛河川之北、榖城山之西,当无异议。伊河、洛河方位至今犹在,那么榖城山的位置在哪里呢?据《左传》记载,“榖城”为春秋周邑,西汉曾置榖城县,其位置在今洛阳市西北,以临榖水而得名。榖水就是今天流经新安县而后流入洛阳的涧河。《水经•榖水注》:“榖水又东径榖城南”,就是说,今天的涧河要经过榖城的南面,说明榖城应在今涧河的北岸。现在通行的《中国历史地图集》正是据此把榖城定位在今洛阳市西北郊区涧河北面的红山一带。由此可以说明平逢山应处在今洛河与涧河之间,而不能在榖水之北的邙山上,更不会在洛河南面的嵩山地区。

从《山海经•中次六经》的记述可以知道,以平逢山为首的缟羝山系,最东面发源之水有两条:一条是缟羝山西去10华里的廆山之阳、“南流注于洛”的交觞之水,另一条是廆山之阴“北流注于榖水”的俞随之水。早在南北朝时期,北魏地理学家郦道元在其《水经注·榖水篇》中就确认俞随之水就是孝水,向北注入榖水,也就是今日从南坡流入涧河(榖水)的最后一条支流王祥河。而王祥河的发源地是在今新安县磁涧镇石人洼背后的凤凰山。也就是说,今天石人洼背后的凤凰山就是当年的廆山。

廆山、平逢山位置既定,就可以在此两山之间寻找缟羝山所在。《山海经》文说:平逢山“西去十里曰缟羝山……又西十里曰廆山”,就是说缟羝山处在平逢山与廆山之间,相距都是10华里。缟羝,字面意思就是白色的雄性绵羊。据实地考证,现今周山(平逢山)与凤凰山(廆山)之间,数峰连绵,主峰并不明显,当地人统称其为羊山。站在羊山最东边那个山头上,其东与周山(平逢山)的距离、西与廆山(凤凰山)的距离,大约都是10华里左右,与《山海经》所记无大差别,无疑就是缟羝山。这样,《山海经•中次六经》所记述的缟羝山系列前三座山的位置就可以确定下来。只是因为年代久远,地形发生了变化,地理情况与经文所记有了不小的差异。

据上所述,今流经新安县的涧河与流经宜阳县洛河,在洛阳之南交汇之后形成的夹角地带,以周山(平逢山)为首向西包括羊山(缟羝山)、凤凰山(廆山)甚至更西边的浅山丘陵区,也就是地处新、宜两县之间的秦岭余脉的东端地带,应该就是远古时代炎黄母族有蟜氏的聚居地区。

另据历年考古发现,仅在今新安县磁涧镇至洛阳谷水区、涧河以南的山坡间,即上述秦岭崤山余脉末段的北坡上,自西向东就发现有十里、闫湾、何家寨、石人洼、东马沟、孝水、王湾等多处古文化遗址,也为我们的结论提供了有力的实物支撑。

另据地情文化调查,在今凤凰山(廆山)脚下的石人洼,古时曾叫乔庄,原有乔公祠,上世纪五十年代末在“大跃进”的浪潮中因平整土地才被拆除。传说古时候乔庄庄主乔公带领家人以养蜂为业,因向龙王求雨丢了性命,后人为了纪念他修了乔公祠。后来民间衍生出很多个石人显灵为路人解危救难的故事,至今还广为流传,石人洼老少无人不知,石人洼村名就来源于此。我们很自然会从中联想到:“乔”,繁体为“喬”,“喬”、“蟜”字形相近,读音相通;而且乔公以养蜂为业,正应了有蟜氏的崇拜图腾;再看“喬”字的结构,也正与结庐崖头或树枝上的蜂巢象形。石人洼关于石人乔公和乔公祠的传说故事,传递了太多的远古有蟜氏的文化基因,不能说不是炎黄母族有蟜氏故地的又一佐证。

综上所述,我们的结论是:在今洛阳市西郊,界于新安、宜阳两县之间的秦岭余脉、崤山支系东段的浅山丘陵区,也就是来自新安的涧河(谷水)与来自宜阳的洛河交汇的夹角地带,正是远古时代炎黄母族有蟜氏的所居之地。当时有蟜氏群体正处在仰韶文化前期、母系社会向父系社会转换的社会形态。

“老家河南”,根在河洛。洛阳地区的华夏根文化脉系丰富,但最为古老的远古根文化,继“河图”“洛书”之后,当属新安境内的黄帝密都青要山。而炎黄母族有蟜氏故地文化的确认,将进一步丰富炎黄根文化的内涵,为“老家河南”添光增色,为打造洛阳国际文化旅游名城提供有力支撑。

博物馆还有一个白酒研发中心,粮食经过搅拌、发酵、蒸馏等多道工序,最终可以酿出可以饮用的产品酒,而整个流程都是可以真实看到的。

晚上在博物馆大院内,有烧烤、美酒,适合家庭、同学、朋友聚会。

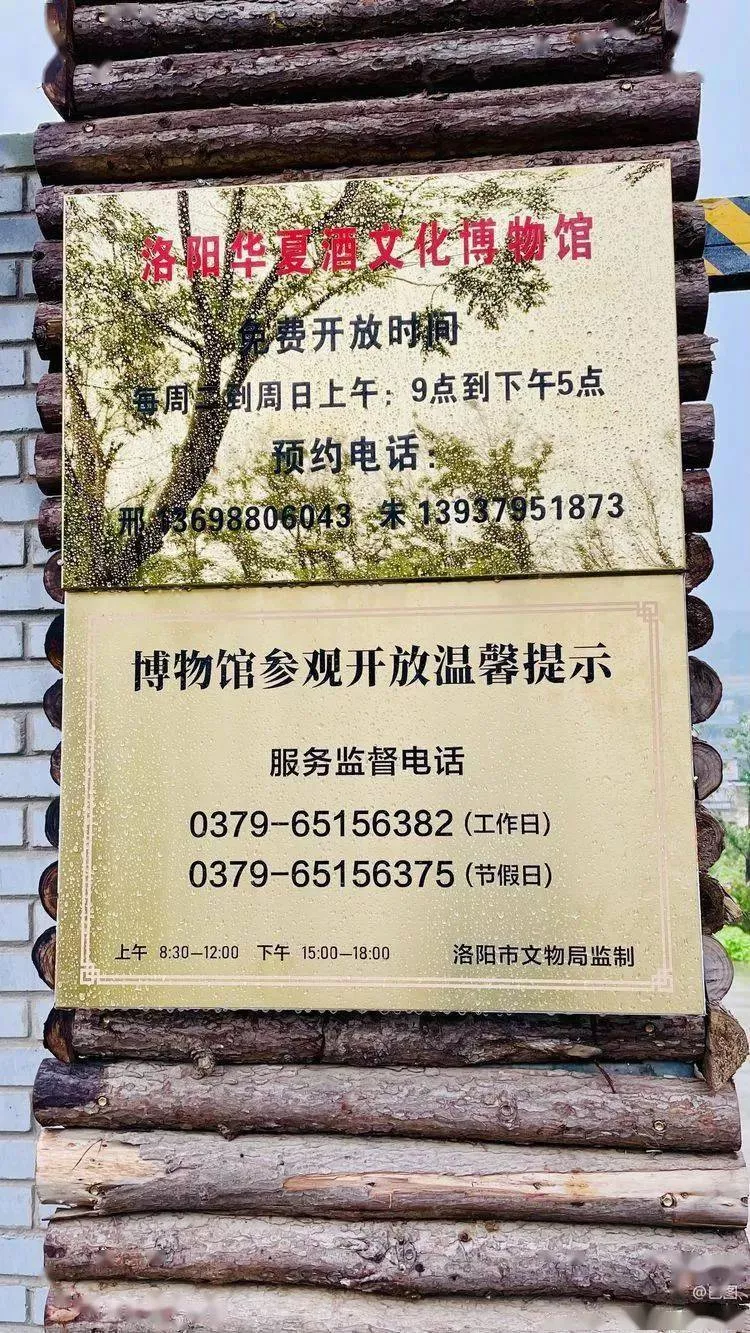

温馨提示:

【主要服务项目】讲解服务

【群众参与方式】凭本人居民身份证及有效证件免费参观

【地址】洛阳市新安县磁涧镇石人洼村

【开放时间】全年开放(周一闭馆)

巴图就是我。欢迎点赞、留言、分享,您的支持是我最大的动力!

Hash:6ae0884ab89e8ce7cb99fd8ac5e24a4f9bd10134

声明:此文由 荷塘月色伴读 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com