石空大佛寺是古丝绸之路上珍贵的文化宝藏

劳生不了漫匆匆,匹马冲寒过石空。

古洞仰观山拥北,洪涛俯瞰水流东。

一方有赖藩篱固,千里无虞道路通。

倚遍危栏情未已,淡烟衰草夕阳中。

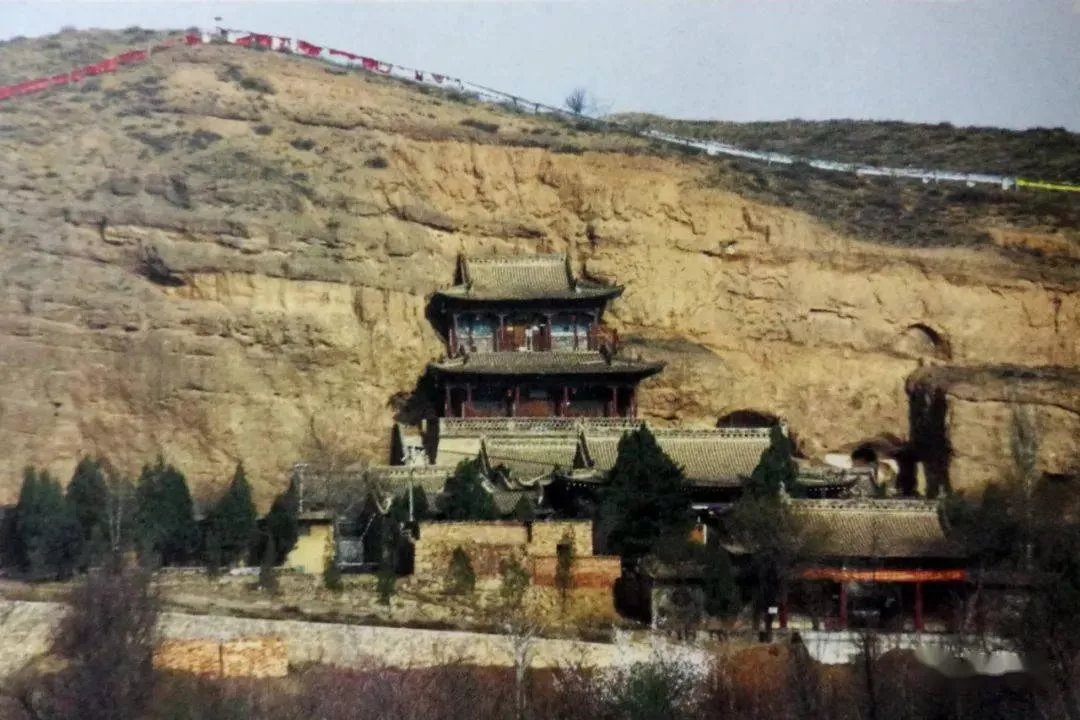

石空大佛寺,坐落在宁夏中卫市中宁县城西北20公里处的余丁乡金沙村北侧的双龙山南麓。它顽强的续写丝绸之路的生命力是旺盛的。

纵览漫长历史中的丝绸之路,它更像是一张“网”而非孤单的线条。不管是改朝换代、格局变迁还是自然阻挠,丝路总能如顽强生长的藤蔓一般,延续着它的生命,蜿蜒在茫茫西北大地上。

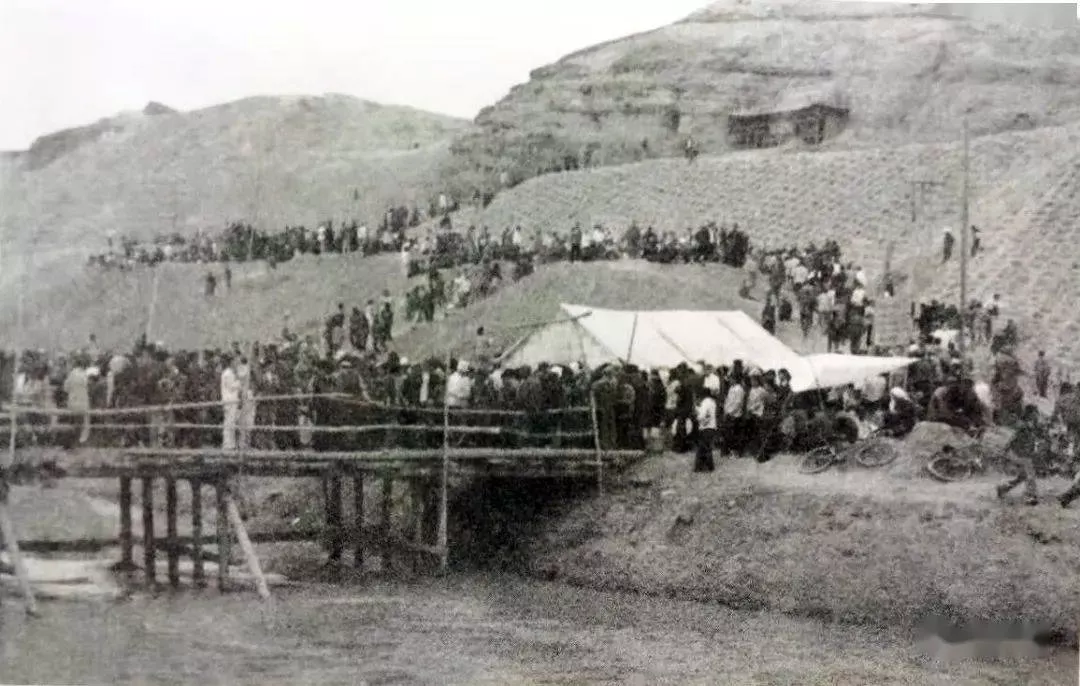

20世纪80年代初,石空寺石窟发掘现场

安史之乱后,吐蕃占领河西、陇右地区,从长安通向敦煌的南北两路都受到阻隔,然而沟通和交流却并没有因为战乱而终止,另一条曾原本并不受重视的丝路支路如新的动脉血管般迅速成长发展起来—— 宁夏境内的丝绸之路不再过原州,而是经灵州(今宁夏灵武)向西,由今青铜峡过黄河经中卫到达甘肃武威,或向北经银川西越贺兰山。

自唐后期、五代至宋,灵州道一直畅通不衰。然而和原来的萧关古道相比,这条路无疑要艰难不少,需要沿着腾格里大沙漠的边缘行走。在这样的背景下,坐落于沙漠的边缘、黄河北岸的中宁县双龙山麓的石空大佛寺逐渐兴盛起来,成为丝绸之路的新路标。

究竟是什么人修建了大佛寺有众多说法,但它在唐朝确已存在了。《陇右金石录》记载:“石空寺创建于唐朝时,就山形凿石窟,窟内造像皆唐制。” 想来,灵州道这条“被迫”兴旺起来的丝绸之路曾给它带来重大的影响。

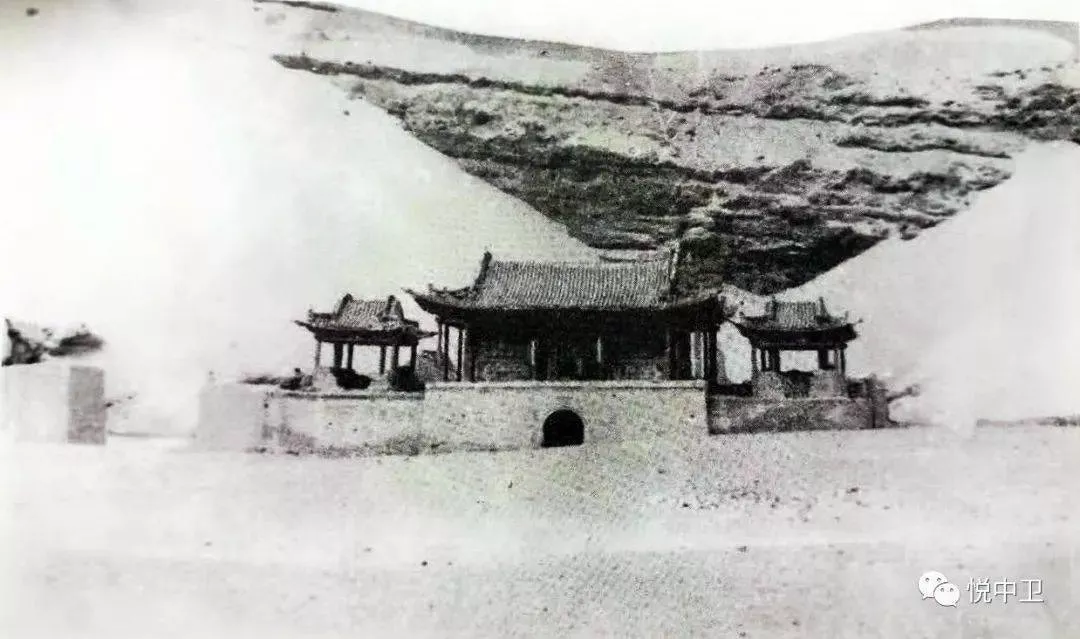

1962年的石空寺石窟

西行的人们在这里略作喘息后,还要继续前行,穿越沙漠,跋山涉水,生死未卜。或许正是这种感觉和氛围,让众多的信徒和过客将对佛的叩拜与祈求留在这里,大佛寺的香火也日日旺盛起来。

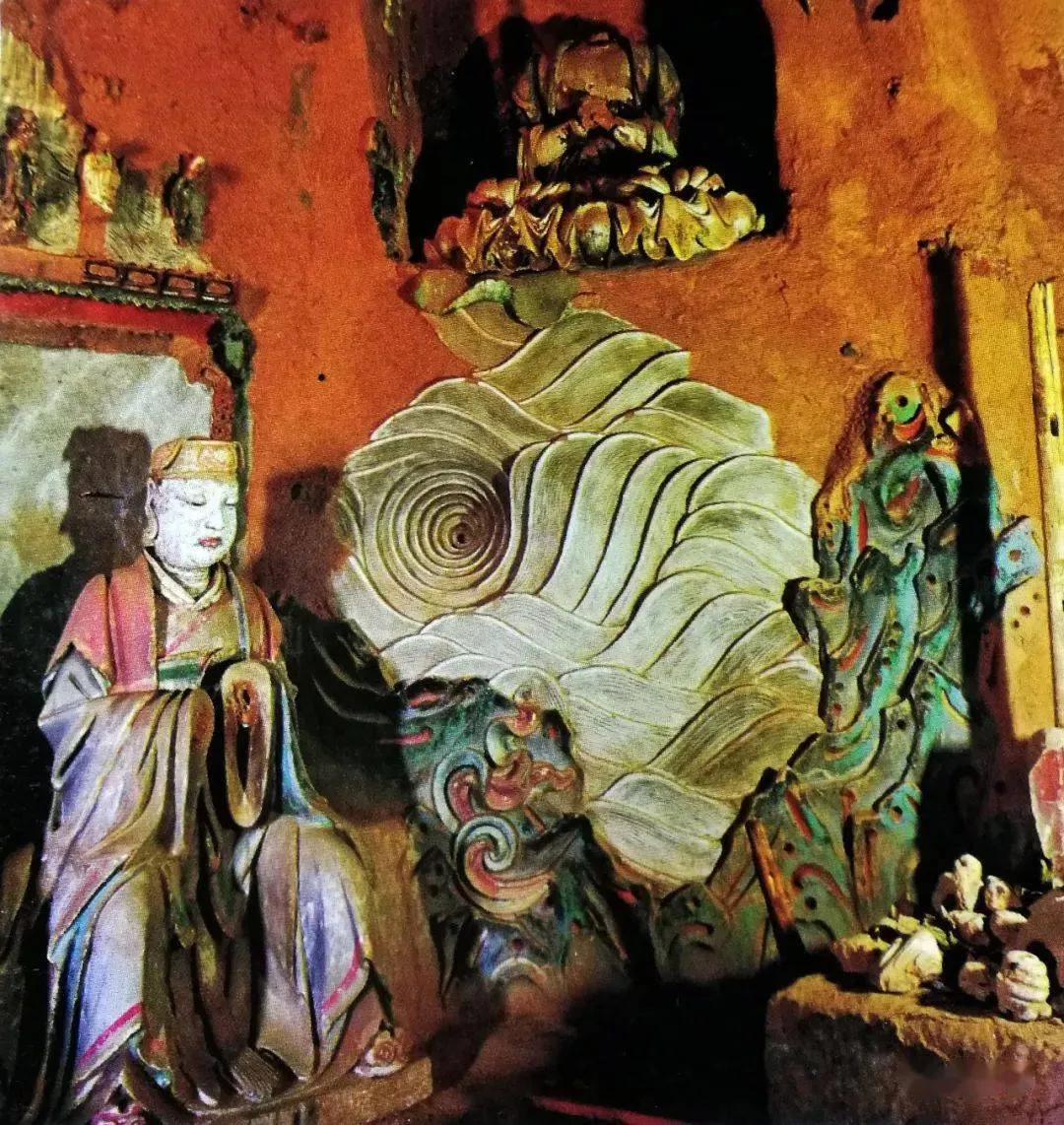

今天,由于岁月、风化、地震和流沙掩埋的数重摧折,我们已经不能看到大佛寺鼎盛时期的情景,但从很多书面的记载中仍可以回想其曾经的辉煌——石窟凿于山崖陡壁之下的沙砾岩中,分上、中、下三个洞窟群,称“三寺”。上寺有灵光洞、万佛洞和大雄宝殿。

石空寺石窟万佛洞璧画

中寺九间无梁寺洞曾是整个石窟中心,宽敞宏大,据说两侧有彩色壁画,窟顶绘有彩色番莲花图案的藻井,方砖铺地,可站立三百多人礼佛。下寺有药王洞、龙王洞和睡佛洞等。

清《宁夏府志》记载:“石空大佛寺石壁峭立,中空如陶穴,宏敞可坐数百人。每夜僧人燃灯,远望如星悬天际。”“遥看清山一滴红”的“石空夜灯”曾是当地十景之一,此外还有楼阁式山门和钟鼓楼。

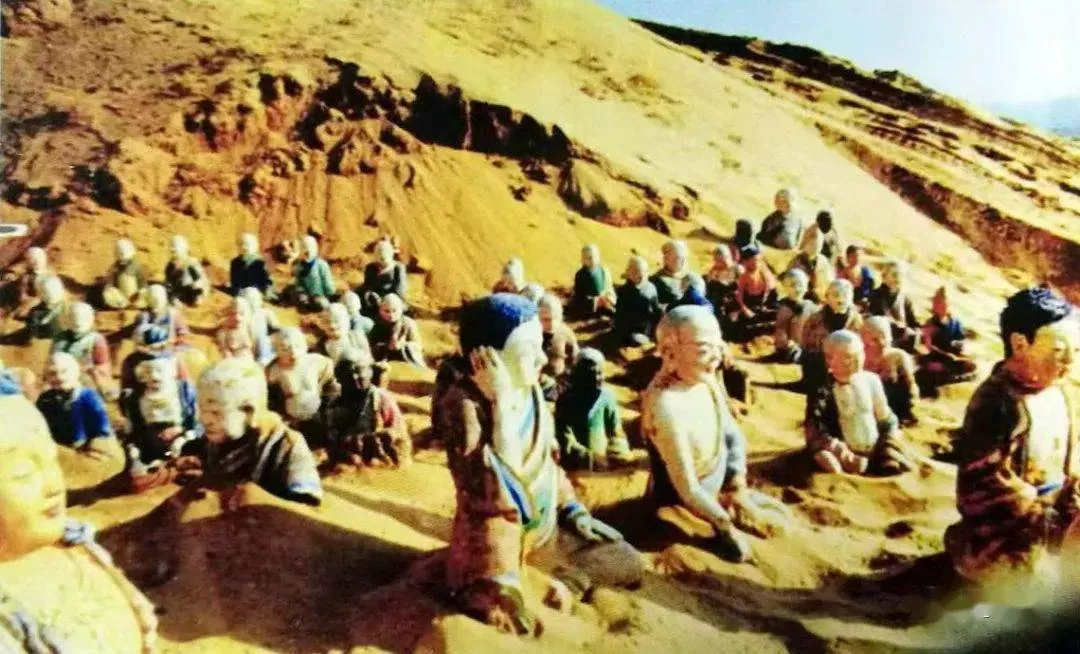

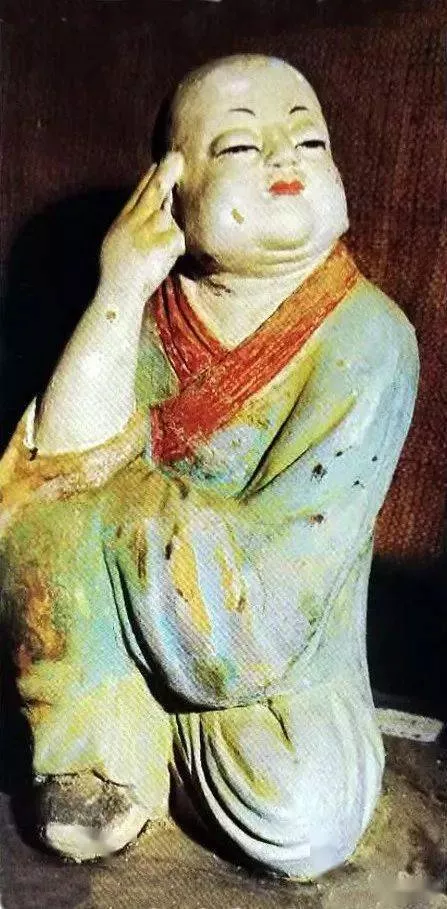

1981年,对大佛寺的保护和清理开始,历时3年多,清除了18万立方米流沙,埋在沙下近百年的大佛寺才有部分重见天日。从上寺出土的100多尊唐、宋(西夏)、元、明时期的艺术珍品塑像,服饰色彩艳丽,样式新奇,有汉族、藏族、蒙古族、党项族等。更有意思的是,大佛寺还分别塑有孔子、老君、玉皇、阎王、龙王、药王、财神等神像,集天庭地府、人鬼神佛为一体,不仅儒释道三教合一,甚至还有喇嘛教的文化遗存。这种融合多民族人种、多文化为一体的石窟艺术,在全国范围内也很少见。

大佛寺似乎继承了须弥山的衣钵,担负起书写文化交流、民族融合的重任。这种融合多民族文化为一体的群体雕塑,在国内实为罕见,能保存至今的更是凤毛麟角,尤为珍贵。

从这个意义上来说,称大佛寺为宁夏的小敦煌,似乎也并非溢美之词了。实际上,它的确也同敦煌有着千丝万缕的联系。同样是毗邻沙漠,同样曾被黄沙掩埋,甚至它背后依靠的那座山也曾被叫做鸣沙山。据专家考证,其整体布局、建造样式、艺术手法等都同敦煌石窟相类似。

清乾隆年间中卫知县黄恩锡《登石空寺》诗中写道:

健足临高阁,披云上佛台。

河流环地曲,梵刹倚山开。

树隐烟光含,风鸣雨势来,

僧闲留客久,茶热劝添杯。

今天,石空大佛寺经过重新整修,已经成为古丝绸之路上一处珍贵的文化宝藏和旅游胜地。管理者告诉我们,大佛寺的清理和修复只不过刚进行了一部分,这颗落在黄河岸边、沙漠边缘的明珠将会进一步拂去沙尘,闪耀光芒。

(摄影:袁蓉荪、董全仁、杨月凤等,作者深表谢意!)

来源:悦中卫 作者:刘忠群

1. 中卫市荣获“2020法治政府建设优秀城市” “2020年社会治理创新典范城市”称号

2. 2021年第一批“零酒驾”创建名单来啦!快来看看有没有你的单位?

3. 追完了《山海情》,欢迎来中卫打卡拍摄取景地

姿势已摆好

就等你点啦

中卫天天网-传递价值

Hash:ba182499427c09c28187896dcf6d87a6dc04a103

声明:此文由 中卫天天网 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com

相关推荐

-

中宁石空大佛寺是丝绸之路上一处重要的宗教文化遗址

位于宁夏中宁县余丁乡集镇区东北角2公里处的双龙山南麓和金沙村界内,公路边是个很大的寺门,“倚腾格览华夏大佛载金望石空,乘双龙观早春古渡流筏问长城”的楹联已经将这个上千年历史的古寺的地理位置与闪现在不同季节的人文景观告诉清楚了。寺门东侧录写着《陇右金石录》和《甘肃新通志》的记载:“石空寺以寺得名,寺创于唐时,就山形凿石窟,窟内造像皆唐制。”它是唐代丝绸之路上一处重要的宗教文化遗址。关于石空石

-

丝绸之路崇文景区 丝绸之路沿线古城

丝绸之路崇文景区 丝绸之路沿线古城 1. 丝绸之路沿线古城2. 古丝绸之路旅游3. 丝绸之路古镇4. 丝绸之路上非去不可的古城5. 丝绸之路 古城6. 丝绸之路沿线旅游景点7. 古丝绸之路经过的地方8. 关于古代丝绸之路9. 丝绸之路古城遗址10. 古丝绸之路沿线城市

-

南丝绸之路旅游 丝绸之路文化旅游

南丝绸之路旅游 丝绸之路文化旅游 1. 丝绸之路文化旅游2. 丝绸之路文化旅游节3. 丝绸之路文化之旅4. 丝绸之路文化旅游小镇在哪里5. 丝绸之路文化旅游开发甘肃6. 丝绸之路文化旅游开发7. 丝绸之路文化旅游城8. 丝绸之路文化旅游网9. 丝绸之路文化旅游城景区的浏览所需时间10. 丝绸之路文化旅游小镇 中国文化传媒集团11. 丝绸之路历史文化与旅游

-

西域 | 丝绸之路系列:幽灵之城 ·且末古城的宝藏

且末被称为玉都巨大宝藏的幽灵之城且末介绍且末,古西域三十六国之一。『汉书·西域传』记载『且末国,王治且末城.户二百三十,口千六百一十,胜兵三百二十人。』汉时期是1600人的小国『宋云行记』曾记载且末『土地无雨,决水种麦,耒耜而田。』『大唐西域记』中记载,公元644年,玄奘途经且末已是人去楼空且末古城▲古城且末古城曾是车尔臣河畔的一个沙漠世外桃园,传说这里

-

甘肃丝绸之路景点分布 丝绸之路甘肃段文化旅游资源

甘肃丝绸之路景点分布 丝绸之路甘肃段文化旅游资源 1. 丝绸之路甘肃段文化旅游资源2. 丝绸之路甘肃段物质文化遗产3. 丝绸之路陕西和甘肃段的人文景观4. 甘肃丝绸之路历史文化与旅游开发5. 丝绸之路甘肃的历史人文景观6. 甘肃丝绸之路简介7. 甘肃丝绸之路历史文化8. 甘肃丝绸之路旅游开发9. 丝绸之路甘肃段的古今发展10. 甘肃丝绸之路文化特色

-

丝绸之路著名景点英语 - 沿着古老的丝绸之路旅行英文

丝绸之路著名景点英语 - 沿着古老的丝绸之路旅行英文 1. 沿着古老的丝绸之路旅行英文2. 沿着古老的丝绸之路旅行英文怎么说3. 沿着丝绸之路旅行英语翻译4. 沿着丝绸之路旅行用英语怎么说5. 古老的丝绸之路英语6. 沿着古老的丝绸之路旅行是一次多么有趣的经历啊英文7. 沿着古老的丝绸之路旅行英文怎么写8. 闻名于世界的丝绸之路英文9. 沿着古老的丝绸之路旅行英文作文

-

海上丝绸之路”与沿海四大清真古寺之间的羁绊

在我国伊斯兰教历史上,广州怀圣寺、扬州仙鹤寺、杭州凤凰寺和泉州圣友寺被称为沿海四大清真古寺。西北地区是我国各族穆斯林主要聚居的地方,为什么在东南沿海地区却有这样四座清真古寺,而且它们的建筑形制与中国传统建筑有所区别,这还得从“海上丝绸之路”与我国伊斯兰教的形成发展说起。自汉朝以来,我国在海上开始与周边国家有了贸易往来,隋唐时期在这条贸易之路上运输了大量丝绸,故有了“海上丝绸之路”的出现。也正是

-

丝路文化景区 丝绸之路旅游景点

丝路文化景区 丝绸之路旅游景点 1. 丝绸之路旅游景点2. 丝绸之路旅游景点图片3. 丝绸之路旅游景点简介4. 丝绸之路旅游景点有哪些5. 丝绸之路旅游景点介绍6. 丝绸之路的旅游线路7. 丝绸之路的旅游景点8. 丝绸之路旅游景点思维导图9. 丝绸之路 景点10. 丝绸之路旅游介绍

-

伊宁丝绸之路旅游景点「伊宁丝绸之路文化旅游城景区」

伊宁丝绸之路旅游景点「伊宁丝绸之路文化旅游城景区」 丝绸之路所经过的旅游景点丝绸之路有哪些旅游景点?丝绸之路沿途的风景有哪些地方,谢谢伊宁一日游十大景点伊宁有什么好玩的地方

-

丝路旅游文化年 丝绸之路历史文化与旅游

丝路旅游文化年 丝绸之路历史文化与旅游 1. 丝绸之路历史文化与旅游2. 丝绸之路文化之旅3. 丝绸之路两千年的历史与文化4. 丝绸之路沿线国家文化5. 丝绸之路沿途国家文化特色6. 丝绸之路历史文化与旅游的关系7. 丝绸之路文化8. 丝绸之路的历史文化9. 丝绸之路历史文化与旅游发展10. 丝绸之路 文化交流11. 丝绸之路历史与民族

-

寻宝!探秘古丝绸之路上现存最完整、规模最宏大的古城遗址!

有一阵看《盗墓笔记》和《鬼吹灯》,非常迷恋其中的寻宝情节。我总是在幻想,有一天我也能去一个沙漠之中的古城,在一望无际的茫茫沙海之中寻到属于自己的宝藏。这个愿望总算是在去了一趟额济纳黑城后实现了,可我寻到的宝藏并不是金银财宝,而是这座古城给我带来的绝美震撼。额济纳旗是隶属内蒙古自治区阿拉善盟的一个旗,地处中国北疆,位于内蒙古自治区最西端,境内多为无人居住的沙漠区域,国外一些历史研究专家认

-

宝鸡丝绸之路景点 丝绸之路相关景点

宝鸡丝绸之路景点 丝绸之路相关景点 1. 丝绸之路相关景点2. 丝绸之路相关景点有哪些3. 丝绸之路可以看到哪些景点4. 丝绸之路旅游景点5. 丝绸之路旅游介绍6. 丝绸之路有关景点7. 丝绸之路相关景点图片8. 丝绸之路的五个景点及其介绍9. 丝绸之路的著名景点10. 丝绸之路的古迹和景点11. 丝绸之路旅游景点简介

-

西藏丝绸之路景点旅游 旅游丝绸之路的路线图

西藏丝绸之路景点旅游 旅游丝绸之路的路线图 1. 旅游丝绸之路的路线图2. 丝绸之路旅行路线3. 丝绸之路旅游地图4. 旅游丝绸之路的路线图片5. 丝绸之路旅游线路简介6. 中国丝绸之路旅游线路7. 关于丝绸之路的路线图8. 旅游丝绸之路的路线图简笔画9. 丝绸之路旅游路线示意图

-

内蒙古丝绸之路旅游路线 内蒙古丝绸之路旅游路线图

内蒙古丝绸之路旅游路线 内蒙古丝绸之路旅游路线图 1. 内蒙古丝绸之路旅游路线图2. 蒙古丝绸之路古地图3. 呼和浩特草原丝绸之路公园4. 内蒙古丝绸之路旅游路线图最新5. 内蒙古丝绸之路旅游路线图高清6. 内蒙古草原丝绸之路7. 内蒙古丝绸之路旅游路线图片8. 草原丝绸之路路线图9. 旅游丝绸之路的路线图10. 丝绸之路旅游地图11. 丝绸之路有没有经过内蒙古

-

丝绸之路附近景点 丝绸之路的古迹和景点

丝绸之路附近景点 丝绸之路的古迹和景点 1. 丝绸之路的古迹和景点2. 丝绸之路的古迹和景点是什么3. 丝绸之路有关的景点4. 丝绸之路相关景点5. 丝绸之路文明古迹6. 丝绸之路主要景点7. 丝绸之路上的古迹和景点8. 丝绸之路的古迹和景点有哪些9. 丝绸之路的名胜古迹有哪些10. 丝绸之路的著名景点

-