秦王墓位于陕西省西安市。

秦王墓为明代13代秦王家族墓地。明朝240年间镇守西安府的13个秦藩王,史载洪武三年(1370),明太祖朱元璋封次子朱樉为秦王,其后二百多年间,共有十三位明藩王去逝,他们死后下葬的13座陵墓和50余座陪葬墓冢散落在东起鸣犊西至三爻一带的少陵、凤栖塬上。

明制藩王、诸王出生后二岁,开始修建陵墓,修好后只留一个天井,死后才封葬,讳避墓,称为井。当时旧制每井有两营兵把守,后九井共十八寨均发展为村庄。所谓“九井十八寨,个个有由来”,每个井就是一处藩王家室陵。今以大府井为首(今长安区韦曲镇大府井村北)包括二府井、三府井、四府井、五府井、简王井、康王井、庞留井、世(十)子井,共九井和护陵军营形成许多寨(东伍村,南伍村,胡家寨,大兆寨,甘寨,查家寨,常旗寨,南高寨等)其历史跨越二百四十多年。

秦王朱樉墓在西安市南郊杜陵原上,长安县东武村西。

秦愍王朱樉是明太祖朱元璋次子,洪武三年-为秦王,是为第一代秦王。洪武十一年(1378)就藩于西安,镇守关中和西北。由于政绩比较突出,所以在洪武二十二年(1389)被举荐为宗人府宗人令,洪武二十八年(1395),诏令帅平羌将军宁正征叛番于洮州,番惧而降,皇帝赏赐甚厚。同年三月薨,葬于今长安区杜陵原。

墓冢在今杜陵乡大府井村东北,坐北向南,现封土高约20米,周长l87米。墓前神道两旁有华表、石蹲虎、石羊、石麒麟、石马、石人、石狮等大型石雕l8件,均系明初雕刻,造型、刻工均极精美,是一批明代石刻艺术的精品。石雕由南向北依次为:八梭形华表、石蹲虎、石羊、石麒麟、石马2对、双手持笏的文官和双手持剑的武官各2人,另有1对神情凶猛的蹲狮蹲于门阙两旁。华表上的蹲兽已不知去向,有一具石羊和武官也没了踪影,墓碑已荡然无存,只剩下驼碑的大龟,且已残缺。有些陪葬墓被当地村民挖冢取土毁不成形。东南的四座墓中有两座为第三代秦王僖王朱志恒和和第四代秦王怀王朱志均。

僖王朱志恒是隐王朱尚炳的儿子,第三代秦王,永乐二十二年(1424)薨。据《咸宁县志·陵墓志》载,墓在大府井东北愍王朱樉墓旁,据专家分析可能在朱樉墓东南4座墓冢之中,现无法确认。

怀王朱志均是僖王朱志恒的庶兄。因志恒无子,其庶兄由渭南王继承王位,在位两年,于宣德元年(1426)薨,陪葬于朱樉墓旁。据《咸宁县志·陵墓志》载,墓在大府井东北朱樉墓东南4座冢之中,具体位置尚待确定。

2006年明秦王墓作为明代的古墓葬,被国务院列入第六批全国重点文物保护单位。

明秦王世子墓公园(秦世子遗址公园是谁的墓)

西安世子公园名称的来历?

它是明秦王世子遗址公园,明秦王世子朱敬珍墓建于此地,世子公司名称由此而来。属于明十三代秦藩王家族墓地,保护文物古迹。

位于陕西省西安市长安区,大概处于西安航天基地三府井路的南边,占地约12万平方米。这个公园是明秦王世子遗址公园,所以公园里有遗址展示区和遗址陈列馆。除此之外,还有绿色生态区、入口景观区、老少活动区等等区域。

背景:

起初航天基地把这块地拍给了开发商,作为住宅用地,开发商做完地勘,发现地下有文物,经考古方面研究,认定是明代秦藩王的一个小儿子的墓葬,规模宏大,于是加以保护。

2018年,西安航天基地管委会对世子墓区域进行整治,将生态环境建设与文物遗址保护相结合,围绕世子墓建设了“世子公园”。

集中展示世子墓墓葬位置、建筑基址、神道轴线等历史信息,并在神道轴线按照文物原型复原墓碑一座、石武官一对、石文官一对、石马一对、石麒麟一对、石望柱一对,通过浮雕、展板等形式展现明代西安历史文化。

西安明·秦王世子遗址公园在哪

明秦王世子遗址公园

地址:西安市长安区西安航天基地神舟六路

明秦王世子遗址公园有哪些配置

设有遗址展览馆和遗址展览馆。此外,还有绿色生态区、入口处的风景区、老人和儿童活动区等。

西安明秦王墓的现状与保护对策研究

三门峡职业技术学院学报2012年6月第2期 陈冰(陕西师范大学历史文化学院)

摘要:西安明秦王墓作为全国重点文物保护单位,遗址区文物类型多样、数量众多,其墓葬石刻、陪葬文物、丧葬制度及守墓制度等丰富的遗址内涵更体现出极高的历史文化价值。面对文物保护宣传不力,群众保护意识淡薄,封土及相关文物保存状况较差,盗墓猖獗,文物散佚及房地产业违法扩张所带来的诸多问题,通过对现有材料的分析及同类遗址区保护经验的对比,对明秦王墓的保护提出了建立专门的保护机构,实行有针对性的具体保护措施,与杜陵合并保护,复原及特色旅游开发等五条对策。

在国家“十二五”规划顺利开展的当下,大遗址保护工作作为文物博物馆事业发展的主要任务之一,得到了全社会尤其是文物保护领域极大的关注。2011年7月,《国家文物博物馆事业发展“十二五”规划》出台,将“主要任务”之第十确定为大遗址保护,西安片区恰属六大片区之一。同年9月,《陕西省“十二五”文化体制改革和发展规划》应运而生,在“重点文物保护工程”一栏中,明秦王墓作为十个大遗址考古项目之一名列其中。2012年,《西安市城市快速轨道交通建设规划(2012-2017年)环评报告书简本》公布,也将明秦王墓遗址区的保护工作作为重点分析内容之一,其中,“文物保护”一项认为,“鉴于地下遗存尚未全面揭晓,建议进行详细的文物勘探,并根据需要做好遗迹保护和考古发掘工作”;“文物保护结论与建议”中提到,“建设规划经过南郊凤栖原明秦王墓遗址区,应对文物区进行详细的文物勘探,做好文物审批、勘探、挖掘工作”。在国家大遗址保护的政策号召下,陕西省“十二五”规划大遗址考古项目的指引下,西安市城市交通规划的直接影响下,明秦王墓遗址的研究和保护工作已经迎来了一个全新的高潮。

一、明秦王墓遗址概况

明太祖朱元璋封第二子朱樉为秦王,就藩西安,号称天下第一藩。在此后的260余年间,自第一代秦王朱樉开始共有15位藩王,据史料记载,除末代秦王朱存极葬身山西外,其余十四王均葬于今陕西省西安市长安区韦曲街道和大兆街道行政辖区内,地跨少陵原、鸿固原、凤栖原及高望原,分为两大片区,北片区东起大兆街道东伍村,西至韦曲街道三府井村,南北宽3km,东西长5km,有12位明秦藩王安葬于此。[1](P118-124)南片区分布在大兆街道庞留井村和康王井村附近,有2位明秦藩王在此长眠。明秦王墓是指至今尚保有封土堆、神道及地表文物如石刻等的六个遗址点的总和,在遗址分类上属于大遗址区域。

(一)保护级别

2003年,“明秦藩王家族墓地”被列为陕西省第四批省级重点文物保护单位,并公布了遗址区的保护范围。2006年,国务院公布第六批全国重点文物保护单位,“明秦王墓”名列其中,自此,明秦王墓这一文物保护单位被正式定名。全国重点文物保护单位是中华人民共和国对不可移动文物所核定的最高保护级别,即中国国家级文物保护单位。作为全国重点文物保护单位,明秦王墓的历史价值之大、保护级别之高,在全国范围来讲,当为最珍贵的大遗址之一。

(二)现存文物

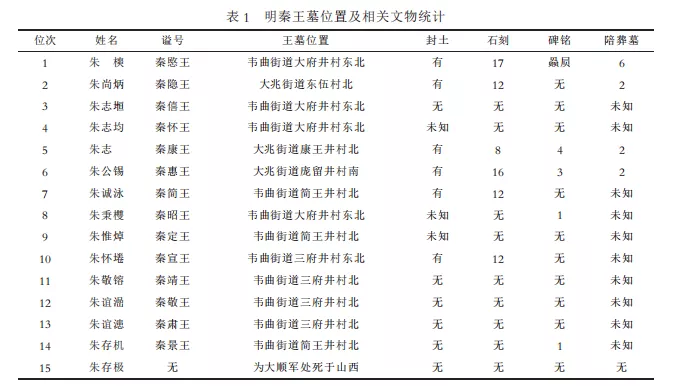

经过文物普查和相关历史文物证实,诸藩王墓葬现存封土六座,御祭文碑、神道碑、记墓碑各一座,墓葬石刻6组,共计70余件。经过作者多次实地踏查,对遗址区文物统计如表1所示。其中,墓葬石刻方面,愍王墓有望柱、石虎、石麒麟、文官、武官、石狮各一对,石马两对,石羊一,共17件。隐王墓有

石麒麟、文官、武官各一对,石马三对,共12件。康王墓有石狮一对,天禄、文官、武官各一,石马三,共8件。惠王墓有望柱、石虎、石羊、石麒麟、文官、武官各一对,石马二对,共16件。简王墓有石麒麟、文官、武官各一对,石马二对,望柱一,共11件。宣王墓有望柱、石虎、石羊、石马、人牵马、文官各一对,共12件。墓葬石刻可见于地表者,共计77件。陪葬墓方面,愍王墓四周有封土堆6座,尚无法判断墓主人身份,按其分布规律,暂定为愍王墓的陪葬墓;隐王墓两侧现有陪葬墓封土两座;康王墓陪葬墓据记载有两座,平整土地和砖厂时各破坏一座,现没有封土堆;惠王墓原有两座陪葬墓,取土将一座掘毁,现存封土一;其余无封土堆,尚无法判断。

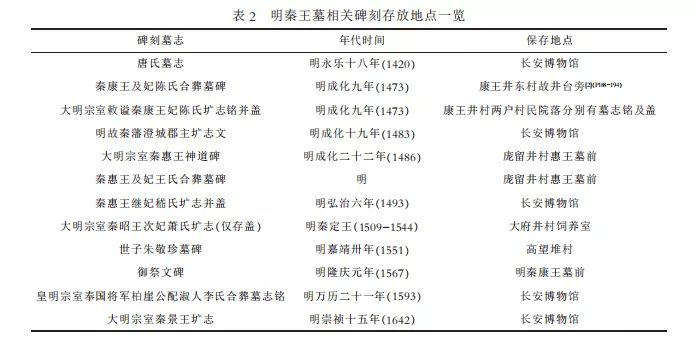

相关碑文对认证王墓及填补史料空白有着重要的作用,现阶段笔者通过实地访谈调查,博物馆访问等方式,了解到的碑铭石刻所在位置如表2所示。

二、明秦王墓的遗址内涵

(一)明代亲王丧葬制度

有明一代,国家对统治阶级内部不同阶层之间进行了严格的等级划分,其中,丧葬制度便是很好的例证。在《宗藩条例》、《大明会典》、《昭代则例》等史料中均有涉及,这些记载与明秦王墓现存遗址状况达到了相互印证的效果,对我们了解明代亲王级丧葬制度,有无可替代的实物价值。[3](P93-98)例如,秦愍王及秦惠王墓园考古勘察所得墓园围墙长度与记载大致相符;弘治五年中央下达合葬令,在此之前的秦藩王与王妃分墓而葬,之后则合葬于一冢之中等。但明代史料对于王墓高度及石像生数量等并未作具体规定,或许与其国家造坟及石像生中央制造等有关,故未见于史料。有待对明秦王墓的深入研究发现规律,以期达到补充史料记载不足,填补空白的目的。

(二)墓葬石刻艺术

中国古代墓葬石刻艺术源远流长,自秦汉便已出现,如西汉霍去病墓前石刻等,直至明代,石像生作为墓葬石刻,在造型以及规制上都有了一定之规。明秦王墓遗址区现存石刻70余件,多为石像生造像,有马、羊、虎、狮、麒麟、人牵马、文官、武将等造型,也有望柱、天禄及驮碑赑屃等具有特色的造型。随着明王朝国力的强弱、秦藩王在位时间长短及与中央关系不同等因素的变化,各时期明秦王墓石刻在造型、大小、纹饰、表情、数量等方面各有不同。如前期石刻器形大、表情严肃、刻工粗犷;后期样式多、造型小且活泼、纹理丰富、表情细致真实等。[4](P691-702)这些石刻反映了明代国家经济水平的变化,统治阶级对奢靡生活的追求及变化,整个过程反映了明代石刻艺术的发展与繁荣。

(三)陪葬文物

明代藩王享有极大的地方经济特权,田地众多,经济来源极广。他们生前生活奢侈,死后陪葬物品除国家规定的随葬品外,也会藏储极多的奇珍异宝等奢侈品,如湖北梁庄王墓,出土文物之瑰丽,尤其是郑和宝船所带回的异域宝石,震惊海内外;江西及四川明藩王墓的考古发掘,所得陪葬品文物价值均非常高。1989年明秦简王墓被盗一案追回的陪葬品中有320余件仪仗俑,反映出明代秦藩王的雄厚经济实力和死后陪葬文物的数量及质量均相当可观,这些文物有待考古出土,日后必将成为研究明代藩王体制和社会经济生活极重要的佐证。

(四)守墓制度

在今西安市长安区韦曲街道、大兆街道辖区内的乡间,有“九井十八寨”的说法,即凡是村名里有“井”“寨”字样的村子,都会有一处大冢,即古代大墓。这“九井”分别指大府井、二府井、三府井、四府井、伍府井、世子井(位于三府井村南,现已更名为高望堆村)、简王井、康王井、庞留井九个村落。关于“井”的来源,主要有以下三种说法:一是王墓在建造的过程中,一直留有一个天井,也有说是墓道口之所在,被称之为井;再者秦藩王墓拔地而起,在平坦的地面上看上去就像大鼎一般,被称之为鼎,而关中地区在发音上,鼎与井十分相近,被误传为井;三是秦藩王下葬之后,要设立守卫看护墓园,守卫开井生活,当地人便以井代为称呼。三种说法在乡间流传极广,在明代,究竟哪一种说法才更接近事实,还有待进一步的研究。不过据嘉庆《咸宁县志》记载,当时的这片区域,九井的地名就已经相当成熟,据此推测,“九井十八寨”可能是延续600余年的守墓家族。若得到证实,范围如此之大、序列如此之完整、延续时间如此之长的守墓家族及地域,在世界范围内亦是绝无仅有的,或为中国传统守墓制度的活化石。

三、明秦王墓的现状危机

明秦王墓作为全国重点文物保护单位,具有极高的历史文物价值,应得到相应的保护。然而,经过笔者多次实地踏查,发现该遗址区存在着诸多问题,已经严重影响文物的保存,甚至有即将消失的威胁,主要有以下几方面:

首先,文物保护宣传不力,群众文物保护意识不强。各明秦王墓封土及地表文物均没有任何保护的硬件配套设施,甚至连最基本的全国重点文物保护单位标志碑也没有,文物保护宣传工作达不到应有的效果。社会影响力不大,当地村民对遗址区的保护级别和重要地位认识不足,没有形成有效的文物保护网络,甚至进行严重的人为破坏。

其次,现存封土及地表文物保存状况较差。号称“明秦十三陵”的明秦王墓遗址区,目前实际仅有六座墓冢尚存封土,且多有残缺。半数以上的封土已在数十年间,平毁殆尽。神道、墓葬石刻也存在着消减的情况,有村民口述对石刻进行过砸毁、掩埋等破坏行为,笔者经村民指引、实地踏查,也曾发现埋没于田地或废弃池塘里的零散石刻,并作相关记录备案。近年来,酸雨污染愈来愈重,墓葬石刻裸露于地表,没有任何保护措施,纹理腐蚀加重,渐失原貌。有的散落于田间、村舍旁,村民对其多有私自利用的违法行为,如搭晾被服,堆砌秸秆,甚至违法转移用以基建等,存放环境不佳加速了墓葬石刻的消减。石碑作为认证王墓的重要证据,文物价值极大,但损毁状况也非常严重,流传至今的石碑寥寥几块,康王墓御祭文碑倒地断裂,跌为三段;惠王神道碑碑文被划刻情况严重,许多文字难以辨认;又有村民谈及埋于田地中的石碑等情况,尚没有得到文保部门的重视和采取措施抢救。

第三,盗墓猖獗,文物散佚。据当地村民口述,诸藩王墓均遭到过多次盗掘,其中,1989年秦简王墓被盗案发,盗墓者受到了应有的法律制裁。惠王、康王墓现仍有盗洞,虽时间较长,但盗洞通道保存基本完整,如康王井村村民现在仍能缒入墓室之中,看到有陶罐等陪葬品,可以推断墓中文物损失应较大。诸藩王墓周边村庄村民,零星收集有王墓相关文物,如康王井村两户村民,分别藏有康王妃陈氏的墓志铭及盖各一,大府井村饲养室藏有昭王次妃萧氏墓志盖及石质祭台一方等。在王墓周边,有砖厂以烧砖名义,对王墓或陪葬墓取土破坏,如康王墓、宣王墓。康王妃陈氏墓为砖厂平毁,陪葬文物下落不明,墓志铭被村民收集据为己有,康王墓封土残存不足原体积的三分之一。

第四,王墓封土及相关文物面临着持续威胁。封土周围分布着农田或垃圾堆积点,缺乏必要的维护手段。且顶部少有植被覆盖,村民取土以致四周立面夯土结构裸露,随着雨水冲刷及游人攀登而产生的封土流失和层理结构破坏,成为王墓封土减损的隐性诱因。在显性破坏因素上,首推当地农耕取土肥田的习惯,长此以往,王墓封土由最初的覆斗形变为现今的四周立面垂直、夯土裸露的方形。而对明秦王墓威胁最大的,当数房地产业对王墓遗址区毁灭性的破坏。以三府井村秦宣王墓为例,在地名学上,三府井是明秦王墓所在地的指示标,也是明代守墓制度延续的活化石,但经过富力城房产的开发,三府井村已被拆迁殆尽,在韦曲街道的行政建制上,也已被除名,沿用数百年的三府井村就此从历史舞台上消失。而秦宣王墓也因此遭受侵害,如神道被完全掘毁,王墓南、西两侧已被深掘至数米深,王墓封土与石刻分立于沟沟壑壑的南北两侧,遗址整体形态已被破坏,封土面临着被毁的威胁,石刻恐遭迁移保护。再如简王井村北的秦简王墓,在1989年被盗后,如今已被建筑工地包围,石刻放置于与之数百米之遥、隔着围墙与施工现场的村中林地,墓葬封土周围的法定保护范围不仅没有达到,甚至面临着毁灭的危险。

文化遗产的不可再生性,是文物保护的第一诱因。良好的法律和大多数人的遵从,是法治的重要标志。明秦王墓是全国重点文物保护单位,却至今没有一块碑文明示,各墓区保存状况参差不齐,保护状况较差,更有甚者,如康王墓残损,简王墓被孤立,宣王墓周围已被破坏,危在旦夕等。由此可见,明秦王墓的保存现状存在的诸多问题,已经对遗址区文物造成了既有的破坏,形成了潜在的危机。而持续性的威胁,尤其是房地产业的违法扩张,对遗址可能造成的破坏更是毁灭性的。

四、明秦王墓保护的对策和建议

面对如此严峻的保存危机,明秦王墓的保护工作迫在眉睫。针对现存问题和潜在危机,笔者认为,明秦王墓的保护应从以下几个方面着手:

首先,建立专门的保护机构,专款专用。长安区文物局在掌握明秦王墓相关情况后,曾于2006年请示成立明秦藩王墓地保管所,未果。又于2007年委托陕西省古建设计研究所对明秦王墓地遗址制定总体保护规划,申请实施经费,未获批准。作为全国重点文物保护单位,加上大遗址的区域性特点,需要成立一个专门的保护机构对明秦王墓进行专业的有针对性的保护,切实做好实地保护、田野勘察及建档备案等具体保护工作。建立专门性的保护机构是整个保护工作的前提保障。因此,保护对策的实施,当以建立专门的保护机构为优先。

其次,实行有针对性的具体保护措施。明秦王墓各遗址保存状况各有千秋,所面临的危机也不尽相同。在遗址保护过程中,必须做到因地制宜,根据不同遗址的保存现状与所面临的问题,进行个案分析,为每个遗址点作初步的具体保护方案,并期冀尽早付诸实践。愍王墓应于封土堆周边设立高栅栏,防止有人攀登,损毁夯土层理结构,并减少游人乱丢垃圾所带来的破坏。杜陵保管所因其有条件和能力实现更优化的保护,应将院墙扩展至隐王墓以北,防止盗墓事件发生,并于院墙处延伸出保护棚,防止酸雨腐蚀石像生。康王墓御祭文碑应延请专业人士进行扶正粘合,于当地设立碑亭,不能一味地运回文物局,入库后若干年都不能再见天日,影响学术研究的进展,就地保护应是文物保护的一个重要原则,应勒令砖坯厂停止向东发展,设立围墙,保护现存状况,以作为文保事业的一个失败案例,警戒后人。惠王墓应填补封土堆北侧的巨大盗洞,消弭不利影响,为神道碑建碑亭,设立保护栅栏,倾斜的墓葬石刻应予扶正。简王墓与墓葬石刻之间的建筑工地围墙应予拆除,因其地处城乡结合带,建设活动较多,必须将封土堆与石像生围合成一个独立院落,明确禁止施工的范围,以期保护。宣王墓神道应予恢复,挖掘的沟壑应由开挖者实施回填,将墓葬石刻置于神道两侧,并将封土堆与墓葬石刻围合成一个独立院落,明确禁止施工的范围,以期保护。因各处明秦王墓的现状存在一定的共性问题,因而保护对策具有一致性,如为各遗址点设立标志碑,表明其全国重点文物保护单位的保护级别,各处墓葬石刻应设立铁栅栏进行保护,使游人不能随意刻画,村民不致随意堆积物品等。

第三,与杜陵进行合并保护及开发。明秦王墓遗址北片区东与汉宣帝杜陵毗邻,杜陵亦属全国重点文物保护单位,与明秦王墓保护级别相同,在遗址类型、地理位置和保护级别上,具有一定的共性及合并保护的可能性。西安市曲江二期规划中,将杜陵遗址文化保护展示区中设有明秦王陵遗址公园与明秦王陵博物馆两个项目,强调“以西安‘明十三陵’为重心,在尊重原貌,保护原貌的基础上,进行低强度开发。增加遗址保护开发的纵深度,为杜陵形成有效的文化补充,打造历史意义更为广泛的大遗址典范”。而明秦王陵博物馆,则“具备典藏、科学研究和社会教育三大功能,融科普、教学、学术交流、观赏、休闲于一体,成为极具典型性的历史文化教育窗口和青少年素质教育平台”。在这一规划的方针指导下,既要做到杜陵与明秦王墓两处全国重点文物保护单位核心区域得到依法保护,又要充分利用两者之间的共性,合并开发,以达到最大限度的开发和合理利用历史文化遗产的效果。

第四,应对明秦王墓各遗址点进行一定程度的复原。明秦王墓各遗址点目前保存状况均不理想,为达到长久保护的目的,必须对各遗址点进行必要的配套设施建设。譬如参照湖北荆州湘献王墓的复原案例等,进行各遗址点墓园的复原,将封土、神道及石刻按照原貌进行重新组合,以达到遗址形态的完整性和一致性。复原主要应用于王墓保存情况相对较好的秦愍王、隐王、惠王、简王几处墓葬,而宣王和康王两处墓葬,因其所受人为破坏十分严重,具有极大的典型性,故应以修旧如旧的原则进行就地原貌保护,人为取土、破坏、砖厂的肆意妄为、盗洞等问题,可以作为文化遗产保护事业中的一个典型反面案例,警示后人。

第五,对明秦王墓进行有区别的特色旅游开发。明秦王墓南北片区具有不同的特性,北片区王墓密集,且保存相对完好,又与杜陵毗邻,位于三环线附近,距离市中心及曲江新区车程极近;南片区有惠王、康王两墓,位于少陵塬上,南望终南山,环境清幽、气候宜人,两片区均适合进行特色旅游开发。如秦愍王墓可以参照汉武帝茂陵博物馆的规划,并加以改进,在考古勘察的基础上,恢复墓园城墙、享堂等一系列当年应有的建筑物,并在墓园内建立遗址博物馆,展示明代秦藩王开发西安的事迹及与园区相关的历史文物,并应体现家族墓葬的优势,进行遗产资源的整合。秦宣王墓紧邻航天大道,且地势高爽,周边住宅区林立,可以建设城市主题公园,既为周边群众提供了公共游憩空间,又能达到保护秦宣王墓及宣传历史文化的作用。惠王、康王墓地处少陵塬上,远离闹市,地理位置又十分优越,北经雁引路与明秦王墓北片区相连,西经少陵塬下樊川路与樊川八大寺宗教旅游线路串联,南向半小时内可达终南山,具有春季踏青及文化旅游探访古迹的遗址特色,可以建设简单幽静的墓园,方便游人、探访、朝圣者追寻千年来游城南的故迹,体味西安历史文化的悠久深厚。

明秦王墓作为大遗址区,具有极高的历史文化价值,社会对其关注度尚不算高,学界的研究,文保部门的保护工作都还不算深入到位。在当今大遗址保护的契机下,随着明秦王墓相关研究的不断深入,在实物及制度层面,都将有令人欣喜的发现。希望通过笔者的实地踏查所得心得体会,能够为明秦王墓的研究与保护工作略尽绵薄之力,也希望明秦王墓遗址能够长存于世,为子孙后代展示其应有的风采。

藩王墓葬竞奢华 满堂金玉夸豪富——明益王墓发掘亲历记(下)

益定王朱由木系朱祐槟六世孙,益敬王朱常氵迁之子。朱由木墓与朱翊鈏墓这两座藩王墓与附近的益昭王墓、益敬王墓“一脉联络,形神相依”,构成了一座规模巨大的“寝园”。益定王朱由木与元妃黄氏、次妃王氏的合葬墓封土堆高达三米,依山形分别设长约150米的排水沟,沟内侧尚存围墙基石,由享殿将东西两端联成整体。

该墓墓区尚残存有围墙、享殿遗迹以及石碑龟座、石翁仲等大型雕塑,地面散布有琉璃瓦片。墓室全由青砖构砌而成,墓圹平面呈长方形,中间用两堵砖墙隔成三椁室。据圹志可知中室为朱由木之棺,其左为元妃黄氏之棺,右为次妃王氏之棺,棺木四周填塞有石灰,再覆盖一块长3.20米、宽1.60米、厚0.30米的厚重石板,石板之上用石灰糯米汁浇浆封固成坚硬的顶盖,使三个椁室形成一个整体。棺木为柏木质,髹朱红漆,棺内尸体和服饰均已朽腐无存。

朱由木之棺曾经被盗,残存的一部分随葬品均已被打乱位置,出土有金钱、金饰、鎏金银插、铜环、铜钱、玉簪、玉香笼、龙泉瓷盘各一件,铜镜2面,龙泉瓷瓶2件,还有玉带板15块,玉佩饰6片,大小玉珠600余颗(图11、12、13、14)。

图11 “金光接引”金钱(益定王墓出)

图12 龙泉瓷盘(益定王墓出)

图13 方头金钉 (益定王墓出)

图14 青玉竹节形 簪(益定王墓出)

黄氏棺也已严重被盗,盗后残存的器物计十余件,有玉带板1块,玉佩饰6片,青花瓷瓶2件,瓷盘碎片2块。

王氏棺内随葬器物保存完整,计有金钱7枚,鎏金银凤冠1顶,铜镜1面,玉带板17块,玉圭1件,龙泉瓷盘1件,青花瓷瓶2件,木梳1把(图15、16)。

图15 青花松鹤鹿纹瓶 (益定王妃王氏棺出)

图16 龙泉釉菱边暗花盘(益定王妃王氏棺出)

朱由木墓虽然已被盗过,但也出土了一些造型美观、制作精巧的佳品,如玉带板、玉香笼、龙泉瓷盘等。其中镂雕玉香笼高15厘米,直径3厘米,通体雕有缠枝梅花、怪鸟异兽,晶莹剔透,玲珑别致,笼盖上也浮雕有刻划精细的螭虎形象(图17)。朱由木棺内残存的九块墨玉带板,虽无纹饰,但表面光滑,色泽亮洁,琢磨工艺甚精(图18)。另有六块白玉带板色泽乳白明净,图案镂空透雕,多雕有“喜”字和花卉图案,其中两朵似为喇叭花;王氏棺内死者腰部的一条白玉带是完整的,17块玉带板除长条形的三块透雕花卉图案外,其余均透雕带翼麒麟、山石、松枝、花卉图案(图19),雕工十分精细。

图17 镂雕玉香笼(益定王墓出)

图18 墨玉带板(益定王墓出)

出土圹志三方,为“大明益王圹志”、“益王元妃黄氏圹志”和“益王次妃王氏圹志”,虽然朱由木圹志与元妃黄氏圹志由于盗掘而造成志文残缺,但仍具有史料价值。例如关于益定王之名,《明史》作“由本”,《建昌府志》则作“由木”,此墓志记明是“由木”。

“益宣王圹志”记朱翊鈏元孙名“由校”,至于何时、何因改名为“由木”,尚待细考,很可能是由于避讳所致。崇祯七年益定王朱由木死后,其长子朱慈炱袭,世称益末王。《建昌府志》记载颇详:“益末王朱慈炱墓在二仙山。末王死难广州,阉人李翱盱归榇葬庄王寝园。”《明史》的简略记载既不符合历史事实,也缺漏了益王的谥号、子嗣及益末王的名氏史迹,现出土的益定王墓志可予以订正、补遗。益定王朱由木作为益藩一系的第七个王,为光宗耀祖,在其墓志上罗列祖辈的业绩,端、庄、恭、昭、宣、敬六王皆有提及,故此墓志可称是一份简明而完整的益系王族史稿,值得研读。

皇家秘藏与明史轶闻

明朝分封在江西的宁王、淮王、益王三藩,以宁王一系为害最烈,以益王一系为害最久,自益端王朱祐槟在明弘治八年(1495)就藩建昌府起,一直延续到清朝初年才告覆灭,益藩统治南城一带长达150余年。据嘉靖《江西省大志》卷三《藩书》所提供的数字,至明世宗嘉靖(1522-1566)后期,江西十三府负担的三藩庞大的家族所需禄粮折合银两达11万多两,除此重负之外,还要摊派“冠服、婚丧、屋料屑琐,不啻米盐,而往往乞请不已也”。当时南城一带的农民每年除了缴纳田赋(秋粮、夏税)、课程(商税、茶税、盐钞、门摊)等苛捐杂税,献纳“职贡”(包括茶芽、鹇鸡、野鸡、活兔、翎毛、杂皮、蜜饯、冬笋、腌腊、药材、弓箭弦、红铜、黑铅、棕藤等物),还要服称之“四差”的繁重徭役(正役、均徭、驿传、民兵)。

藩王家族成员养尊处优,大多不思进取,碌碌无为,但也并非全都是酒囊饭袋,他们中的少数人由于客观环境使然,加之自身的勤奋努力,其聪明才智还是闪烁出了光华,本文介绍的两座藩王墓的主人亦堪称是文化人士。

据“益宣王朱翊鈏圹志”记载,(朱翊鈏)“至若语文章之事,则左图右史,不废朝昏;心咏口吟,悉腾众听。所著有诗文及礼乐志、乐编凡若干卷,传于世肆。皇帝赐题其藏书之所曰‘逊学书院’。语书法之精,则李、钟之篆隶,实所取宗;张、王之行楷,兼所钦式。皇帝函箑命书,以昭宠异。兹巨典也,陈思弗得擅文,而河间恒让礼乐矣。”其后出土的“益定王圹志”也言及祖父益宣王“学编四部,理究三宗……缙绅之士、湖海之客罔不钦风慕仪,延企造门。所著有礼乐志、乐编、诗文诸集,更复工于运腕……人匹之赵,即今海内见潢南真迹必重金购之。”由此足见朱翊鈏在文史、书法领域也取得了甚为突出的成就。

还有,“益定王朱由木圹志”记载,(朱由木)“吐语成韵,翰动如飞,缙绅名人,争为宝索。王偶时纪胜,则著有《环玉集》;酬赠诸篇,则著有《雪宫绪言》……”由此可见朱由木同样也颇具才气,能诗善文,其作品文采飞扬,在当时社会上层人士中被争相传阅。

为了让藩王和妃子的尸体及随葬器物得以长期保存,当时在埋葬过程中有意识地采取了一系列堪称达到其时先进水平的防腐措施,例如,用衣物、丝绵、衾被等包裹绑扎尸体,这样有助于隔离空气和防止蚊蝇昆虫侵入尸体,带入细菌,还可以缩小棺内剩余空间,减少有利于细菌生长繁殖的氧气贮存,阻滞尸体的腐败进程。还有,注重木质棺椁的用材、髹漆和拼合方式,木材以楠木为多,兼用樟木、梓木、柏木等上等优质木材,棺外包裹有麻布层,再涂上厚厚的油漆层,这就大大增强了棺木防潮防腐的性能。在棺内置放石灰包、灯芯草、绵纸、木炭等干燥剂及吸水物品,以吸收棺内及外界渗入的潮湿水分,保持干燥的环境有助于抑制细菌生长。入殓时多使用一些具有灭菌防腐功效的药物,如水银、樟脑、硫磺及松香、檀香、乳香等香料。

在迄今已经发掘清理的明代藩王墓中,大凡后期墓葬的随葬品数量和质量都远远不如前期,这一变化表明随着明代末期国脉衰微,藩王的权势也由于皇家地位的跌落而随之江河日下。三藩的王墓都有富丽壮观的地面建筑,王墓中都随葬有丰富多彩的生前用品、服装、饰物和各种明器,这正是皇室贵族残酷剥削和压迫广大人民的实物证据,同时也表明我国明代的建筑技术、工艺美术、编纺织造等都达到很高的水平,充分体现了古代劳动人民的勤劳和智慧。

作者:许智范

原文刊于:《东方收藏》,2010年第7期《藩王墓葬竞奢华满堂金玉夸豪富——明益王墓发掘亲历记》。文章略有增删。

编辑:“江西考古”微信公众号编辑小组

终审:柯中华

转载自:江西考古