清代柳条边是清王室定都北京后,为保护清王朝的“发祥重地”和独占东北经济特权利益所置定的一条封禁界限。

清柳条边与明辽东边墙的关联和区别?

明辽东镇长城与清柳条边,皆属我国东北地区大规模历史建筑。二者颇有关联,易被世人混淆。历史学博士、清史满族史专家、中科院研究院邸永君研究明清史有年,本文就邸博士研究所知及观点,稍加辨析,以飨同道。

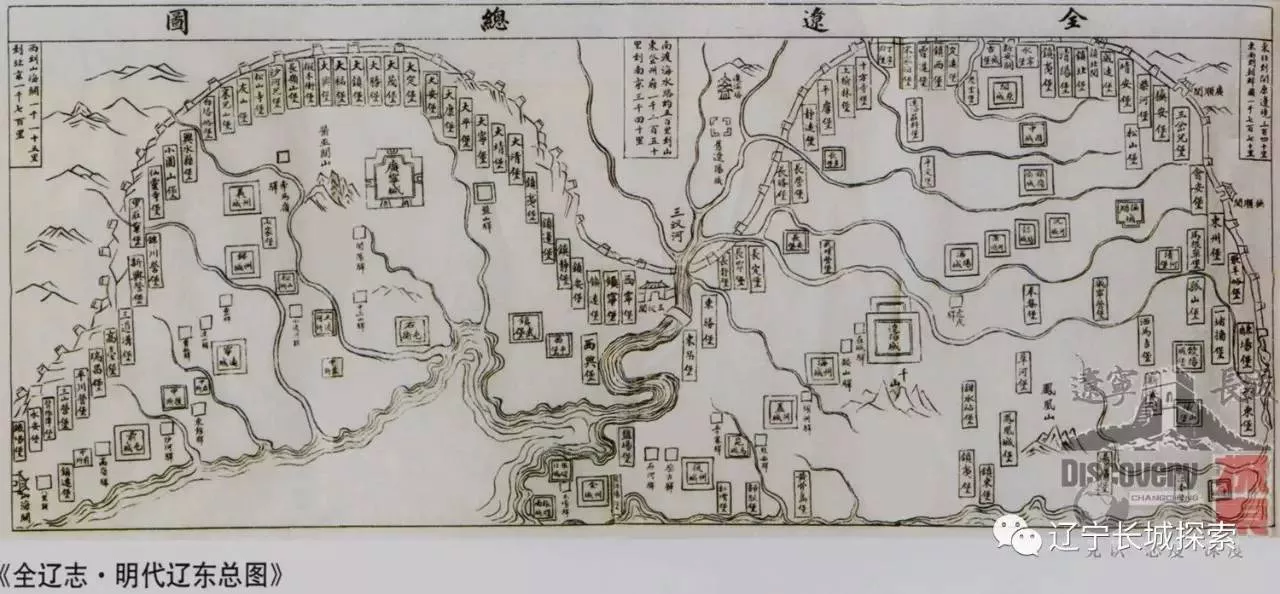

全辽志·明代辽东总图

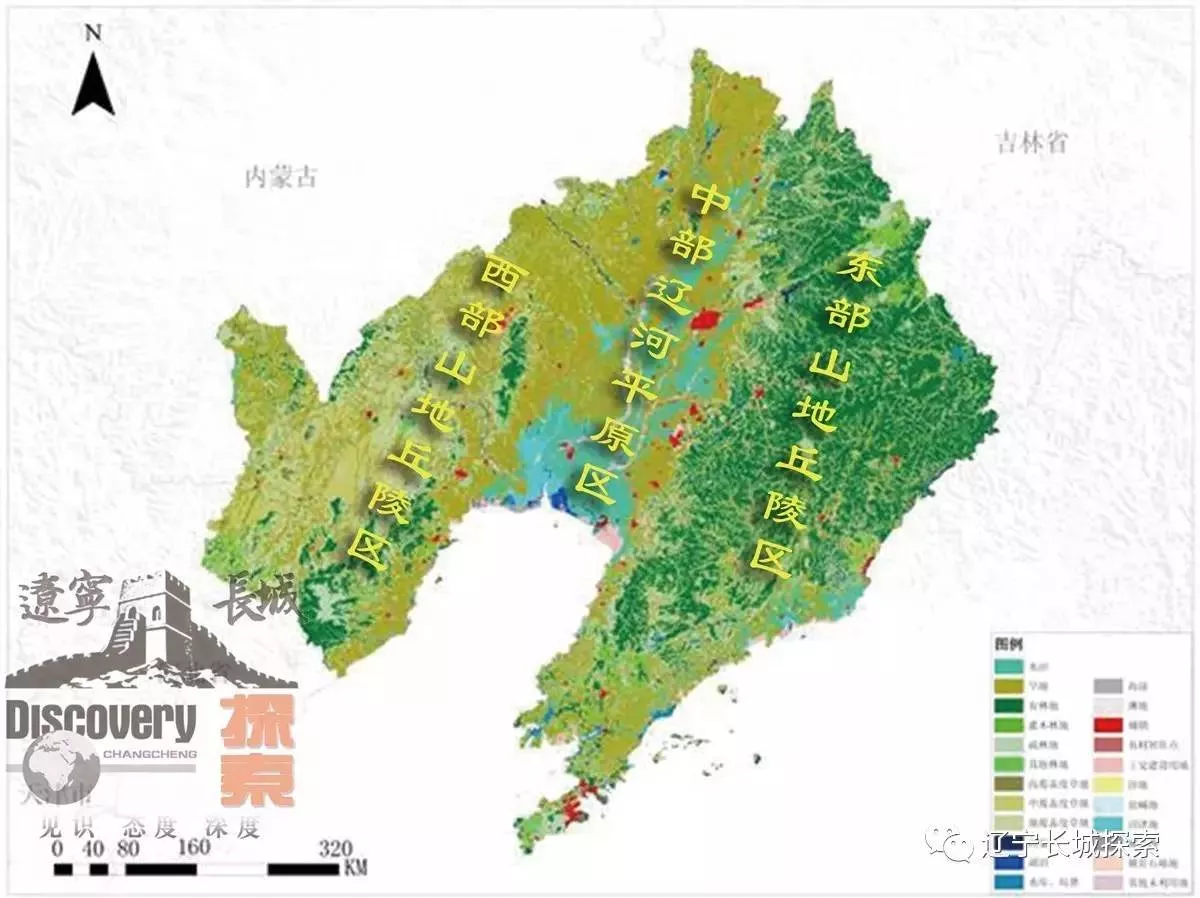

明辽东镇长城,简称为辽东长城,系指明代辽东镇所属之长城,西起今山海关西北,东抵今鸭绿江西岸,是明代长城的重要组成部分。

明朝立国伊始,即遣大将徐达率军北伐。元顺帝携残余势力弃中原而走漠北,继续驰骋于万里北疆。为抵御北元劲旅之袭扰,明廷开始在东北地区屯兵筑城,以固边防。

正统七年(1442年)至成化五年(1469年),陆续筑长城,建边堡,复于山海关至辽东都指挥使司之间设立驿站。继而制定屯田、冶铁及煮盐等一系列制度,以供军需;并置总兵官镇守辽东,一个完整而严密的陆海防御体系至此形成。

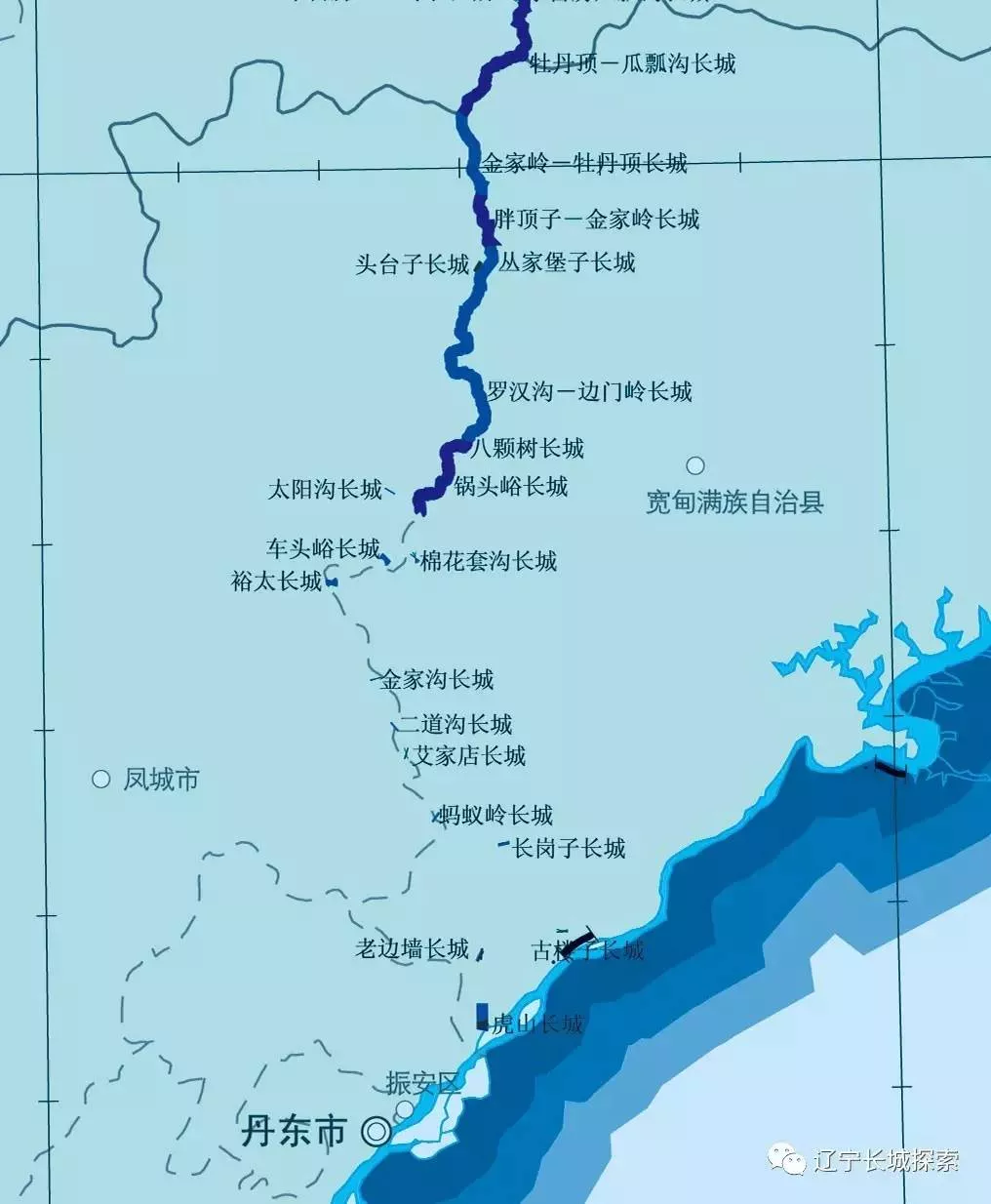

辽东镇长城东段,前后经两次修筑,走向有二。第一次修筑镇北关至鸭绿江一段,建于明成化五年。其东端,在今鸭绿江西岸的虎山下(明代叫马耳山,也称险山,属长城一部)老边墙(明时也叫边墙),其所属今丹东市宽甸县虎山乡老边墙村。第二次修筑东端点,即今宽甸县永甸乡长甸村东山,与鸭绿江支流拉古哨相连。这就是“新疆”(与今新疆维吾尔自治区无关)一段长城。此段长城,由本溪县碱场堡乡东南张其哈喇佃起,经过宽甸东至长甸村而与鸭绿江联结。其建于明万历四年(1576年),主持者为镇守辽东总兵李成梁及辽东巡抚张学颜。明万历三十七年(1609年)在辽东巡抚熊廷弼的主持下,从山海关西锥子山起,东经开原东南至宽甸(新疆六堡之一)的鸭绿江上,重新整修了辽东长城1050余千米。根据其行经的地理环境及其修筑时间等因素,一般分为三部分:即辽河西段长城、辽河套段长城、辽河东段长城。

按防御体系,辽东镇陆续建立起各种屯兵城池。最重要的防御性镇城有二:辽阳为辽东都指挥使司驻地,由副总兵及巡按等驻守;广宁为都指挥使分司驻地,由巡抚及总兵驻守;都指挥使司下辖东、西、南、北、中五路屯兵。但实际上,屯兵之路城只有三座,即南路之前屯卫城,西路之义州卫城,北路之开原卫城等;其他两路城实则驻于镇城内。路下共设二十五卫,分属于各路。此外,尚有一系列防御城如广宁中左屯卫城,广宁右屯卫城,宁远卫城,铁岭卫城,沈阳卫城,海州卫城,盖州卫城,复州卫城,金州卫城等九座,直属于辽东镇。卫下设所,计一百二十有七,所下再设堡城计一百零七座(包括新疆六座,还有一座堡城是计划建立而未建)。另有关城十二,共同守卫着约975千米的辽东长城。

辽东镇长城烽火台遗址

辽东镇除陆路防御系统之外,尚建有水路防御体系。由于其地域西、南、东南濒临渤海、黄海和鸭绿江,西起山海关外芝麻湾,东至鸭绿江共1300余里,岛夷、倭夷,在在出没,故海防亦重。因而设有卫、所、堡等屯兵城,共同构成完备的海防系统。它按军事地点之缓、冲,配备数量不等的防御军把守其地,并构筑堡、墩、架等军事设施。除宁远卫之海防五城,葫芦套城外,尚有五十寨堡、羊官堡、望海堡、红嘴堡、归服堡、黄骨岛等堡城。至今在渤海之滨,仍存在不少当时留存下来的传烽台,如锦州南渤海边的四方台、白台子、杨台子、张台子等一系列墩台,在丹东地区鸭绿江沿岸的古楼子乡,也尚有传烽台及其遗址存在。

就建筑材料而言,明辽东长城可分为“砖墙”、“土墙”和“石墙”三种。砖墙造型与蓟镇山海关一带长城相似,通高12米,底基宽6米。墙身底部用1.4×0.4×0.2米整齐的花岗岩条石包砌,每块石重约520公斤。在条石的基础上砌筑0.38×0.18×0.1米的大青砖。墙顶是通行的墁道,沿墁道的外侧有垛口墙,高2米;内侧有女墙,高1米。墙顶两侧还有排水孔。吐水孔都筑在垛口墙的中间。墙的内侧有斜坡式马道,作为上下城顶的通道。土墙高约3至4米不等,均为版筑。墙底基宽4米,上部垛口现已大部不存在,就残迹看来与嘉峪关附近的土墙作法相似,上部用土坯垒砌而成。但土墙中间的墩台部分,都是砖石包砌的,无一例外。如现存比较完整的黑山八道壕里侧“镇远关”一段长城和辽中茨榆坨(长胜堡)一段长城等,都与上述筑法基本相同。而石墙又可分为四种形式,即石筑墙、石垛墙、劈山墙和险山墙。此外,尚有柞木墙,但是否属于明代遗物,学界尚无定论。

修建辽东镇长城之主要目的,乃“拒胡”,即防止元朝复辟。但随着时间推移,东北地区逐渐被另一股新兴少数民族----建州女真所掌控,对明王朝在辽东的统治利益构成了更大的威胁。因此。也就迫使明政府不断修补完善辽东镇长城,以防御女真;辽东镇也随之成为明朝晚期消耗“辽饷”之无底洞。直至努尔哈赤所建立的后金政权越过鸦鹘关、清河堡,攻入辽东镇腹地与明军共据辽东时,辽东镇长城才逐渐失去其军事屏障作用。后金在改国号为“清”之后,对明军发动数次大规模战役,占领辽东大部分土地。在松锦战役之后,明王朝在辽东的势力被基本肃清,已无力与清军再战,退守山海关。明辽东镇长城之历史使命,亦因之彻底结束。嗣后,辽东长城逐渐淡出国人视野,甚至被人遗忘。在地图上,亦难见其踪影。

清柳条边,则在此时始现端倪。清廷入主中原伊始,政局不稳,征战不断。前有李自成残部抵抗,后有蒙古贵族势力威胁。为巩固其东北这片“肇兴之所”、“发祥之地”,于是决定在辽东划定禁区。在禁区范围内,首先以明辽东长城为基础,加以修补,插以柳条,以作为禁区之标志,号称“柳条边”。其后,清廷曾三次将其向外扩展;并下令于山海关设立关卡,严格限制汉人出关。

清人杨宾所撰《柳边纪略》中,有关山海关及其出入制度之记载,甚为详备。据该书记载,清廷将统治中心移至关内后,即开始在广阔的东北大地上修筑柳条边墙,将边内外均列为禁区,严禁汉人进入。边墙高三尺,宽三尺,墙上栽种柳树,树与树之间再用柳条两根横连起来,称为“布柳结绳”。边墙外有人工挖掘之水沟,沟与墙组成一道屏障,因此称之为柳边,或柳条边墙。柳条又有老边、新边之分。老边建于清初,位于辽宁省境内,东起凤凰城,经开原至山海关,全长近1000公里,称为“盛京边墙”;新边则于康熙九年(1670)开修,九年完工,南起今辽宁开原,经吉林省四平、伊通、长春、双阳、九台,至舒兰县亮甲山结束,全长约350公里。1681年新边竣工以后,清廷严格规定:在禁地内捕蛤蜊、捉水獭、采蜂蜜、挖人参,为首者枷两月,鞭一百。不过,此规定并未阻挡关内人民对东北沃野之向往与憧憬,清代出入柳条边之汉人,前仆后继,史不绝书。

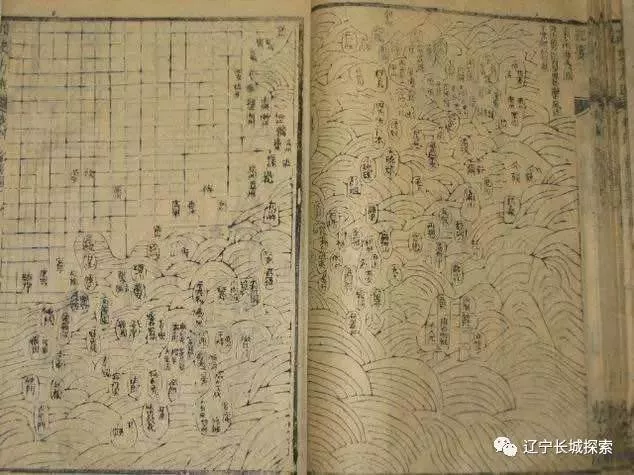

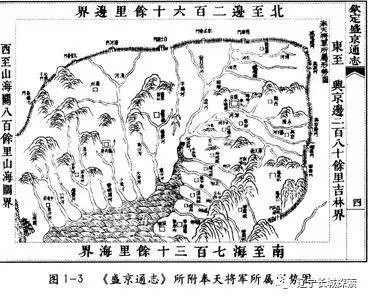

明代辽东长城,不但其建筑本身被改造为“清柳条边”,在清代各种官书中,亦被有意回避。如清康熙年间付梓之顾祖禹所撰《读史方舆纪要》,其附图中只有“柳条边”,而不见明辽东长城;清乾隆年间问世之《盛京通志》所载《盛京舆地全图》,亦将明辽东长城勾销,而只画出“柳条边”。

该图在左下方只绘制出山海关附近一小段长城,以表示长城东端起点。上述种种做法,使“万里长城东起山海关、西至嘉峪关”成为通说定论,这明显与历史事实有极大出入。另一方面,清代的柳条边实际上只是部分沿用了明辽东镇长城墙体,其许多地段与明长城路线不尽一致,且其构建材料和建筑方式亦多与辽东长城大相径庭。

由于军事作用的消失,辽东长城与柳条边不相重合地段,多被废弃甚至被大规模人为拆毁,乃至已面目全非,使国人万难窥其原貌。总而言之,辽东镇长城与柳条边既有联系,又有区别,虽皆属大规模历史建筑,而又性质不同、作用各异,殊不可混为一谈焉。

资料来源:中国社会科学院

编辑整理:辽宁长城探索微信公众号

辽宁长城探索

【平台宗旨】

记录 分析 表达 见识 态度 深度

E-mail:935318483@qq.com

手机:15504961209

彰武故事:彰武境内的柳条边与彰武台边门

“彰武”县名,出自彰武台边门。养息牧河古称彰武台河,“彰武台”即“章古台”,是蒙古话的音译,意思是有菱角的地方。清朝在今彰武地区设立柳条边门时,在彰武台河畔,叫彰武台门。设县时因在彰武台边门外因此叫彰武。

柳条边示意图

柳条边是咋回事呢?

清朝为了保护“龙兴重地”,在今辽宁和吉林西南修筑了柳条边墙。柳条边墙始筑于顺治初年,至康熙中期完成。它是清朝设置的一条标示禁区界线的柳条墙。

据《奉天通志》记载:“清起东北,蒙古内附,修边示限,使畜牧游猎之民,知所止境,设门置守,以资震慑”。《柳边纪略》一书记载:“自古边塞种榆,故曰榆塞。今辽东皆插柳为边,高者三四尺,低者一二尺,若中土(中原)之竹篱,而掘壕于其外,人呼为柳条边,又曰条子边。”其修筑方法是:“用土堆成宽高各三尺的土堤,堤上每隔五尺插柳条三株,各株间再以绳连结横条柳枝。土堤外侧挖掘深八尺、宽五尺、口宽八尺的边壕,以禁行人越渡。”以边为界,故至今尚有“边里”、“边外”之称。清柳条边墙分作“新边”和“老边”。新边,康熙九年至二十年(1670—1681年),为了和内蒙古科尔沁诸部牧区划分界线,在今吉林省境内修筑了一段柳条篱笆,因其修筑时间晚于盛京边墙,所以称作新边。老边,也称“盛京边墙”。因辽河分为东西两段,东段自凤凰城(今辽宁凤城)东南海滨,向东北行经兴京(今辽宁新宾),折转西北至开原威远堡 (今开原县城东北)。西段的修筑,始于顺治五年(1648年),划分盛京与喀尔喀蒙古牧区的游牧疆界,大体沿袭明代辽西长城(边墙)的走向。自威远堡向西南穿过辽河东岸明代辽东长城,跨越辽河,经今辽宁省法库、彰武、新民、阜新蒙古族自治县境,至阜新蒙古族自治县与黑山县交界的白厂门,同明代辽西长城相接,沿明辽西长城内侧向西南至山海关北,接明蓟镇长城。从顺治八年到十一年(1651—1654年)陆续设置柳条边之各边门。柳条边老边全长近 1000公里,至顺治末年全部完成。

彰武柳条边

清柳条边老边在辽宁省阜新市清河门区境内自西山、后窑、清河门老镇、朱家屯东折,再经阜新蒙古族自治县境内伊吗图、卧凤沟、新民、国华、富荣镇、苍土、十家子、泡子等乡镇南缘,从兴隆山村折向东北,进入彰武县和新民市界之间,沿彰武县两家子、西六家子、东六家子等乡镇南缘,进入法库县叶茂台,伸向东北。在阜新境内全长157.5公里,遗迹依稀可辨。清柳条边在阜新地区留下了清河门、白厂门和彰武台门三道边门,清河门区和彰武县即由此得名。

彰武东六家子镇位于彰武县东南部,东邻法库县叶茂台乡,南隔柳条边为新民市于家乡,京沈公路(北线)穿镇而过。清初这一带为养息牧场右翼牧群范围,因有六户蒙古族牧民在此放牧,以地处养息牧河东岸,故名东六家子。乡级公路东六家子镇和新民市于家乡交界处,一条弯弯的河套静静地穿过公路,这就是养息牧河,河上的小桥叫彰武台门桥。这养息牧河是辽河右翼支流,和清代养息牧河(今柳河)本是同一条河,清代光绪初年养息牧河改道,在彰武镇北杨家附近形成一条新河道,称新开河,日本帝国主义占领时期始通称柳河。柳河故道上游淤塞,下游仍在,就是这条养息牧河。

养息牧河

过河西行不远,有个村子,几十户人家。这个村子叫侯家围子,属新民市于家乡,村北就是清柳条边墙。村北二里来地,田野上有一条长约几十米的壕沟,壕沟东百米外有一道不到半里长东西走向的土堤,堤上长着一行古老的弯弯曲曲的柳树,枝干遒劲,绿叶疏朗,远远望去,好像一排在田野里扭着秧歌的老人。土堤北不远就是养息牧河,河床宽阔,流水却不宽,浑浊的河水缓缓地从西北流向东南,河对面绿雾蒙蒙的柳林后隐隐约约地露出几户农舍。这壕沟就是残存的柳条边断壕,土堤就是柳条边墙,多年前栽植的柳树已成行,边墙北为彰武县,即清代的养息牧场;边墙南为新民市,而彰武台边门就在这养息牧河那边,地处彰武境内,解放前由于养息牧河发大水,已经被冲毁淹没了。河东柳林后的村子就是养息牧门屯,是彰武县东六家子镇陈坨子村的一个自然屯,老百姓都叫它“门脸屯”。

据《彰武县志》记载:清柳条边在彰武县境南端,西南东北走向,经赵祥岗子、马德窝堡、左家、甘九窝铺、养息牧门等村落,计长45.5公里。彰武台边门西至白土厂边门81公里,因边门外有杨柽木牧场(即养息牧场、苏鲁克牧场),因此也叫杨柽木门、养息牧门。当时是盛京通往热河都统府(民国改为热河特别区、热河省,省会承德,阜新县隶属于热河)的大道。边门旧址在今养息牧门屯和彰武台门村(今属新民市于家乡)两村中间,距今县城25公里。当时是内通盛京外通蒙古的重要边门。彰武台边门属广宁城守尉。清顺治十一年(1654年)设笔帖式一员。康熙十八年(1679年)防御移驻。边门除满洲防御一员、笔帖式一员外,另有领催一员,满汉八旗兵丁39名。后于道光二十一年(1841年)除原有铁甲16副外,又添鸟枪10杆。

彰武台边门从清初设置到清末裁撤,延续了260余年。据盛京内务府档案记载,清光绪二十六年(1900年)曾有“俄兵闯入门衙,将公署档案及军器焚毁”。光绪三十年(1904年)三月时“有边门洞一座,图记档房三间、配房三间、堆房三间。只是因年久失修,间有渗漏,门洞及堆房瓦片脱落,墙垣已坍颓”。是时,署彰武台边门防御事务广宁正白旗骁骑校连兴曾向省公署呈报:“拟在沿边一带铺商筹款修葺边门。”后未准。1923年初,奉天省公署训令:“凡旧设立协领、佐领、章京等旗缺,一律裁撤。”当时,彰武县公署曾派人去该地实查,边门防御衙门已不存在,仅剩破草房三间,坍塌不堪。据称早于1912年即已裁撤。

边门外,除衙署外,有一条东西走向的大街,称为“门街”。据当地居民口碑:光绪二十二年(1896年)时,大街长约四五里,两侧皆有店铺及住户,大约有900来户,人口3000多人,皆为满族。光绪二十四年(1898年),养息牧河涨水,门街被冲毁,住户四处逃散,遂有今之彰武台门、养息牧门、侯家围子、四大门、五大门、六大门、双坨子等村屯,其居民多数为原彰武台门街的老住户。

位于西六家子蒙古族满族乡甘九窝铺村南的清柳条边壕遗址。这一段边壕笔直,东西走向,土堤上柳林漠漠,土堤外田地平坦,然而由于解放后兴修水利,将边壕扩展为水渠,已不再是本来面目。两家子镇左家一带柳条边遗址保存较好。可喜的是,养息牧河畔的清柳条边墙和甘九窝铺村附近的清柳条边壕遗址,已于2003年被省政府公布为省级文物保护单位。

清柳条边不似前代的长城,没有军事意义,实质只是一条标示禁区的界线,边门只是稽查收税的封建关卡和交通孔道,但是,各族人民之间的友好交往不是柳条边能够完全阻隔的。蒙古族人民需要关内的粮食、铁器及其他日用品,汉族人民也需要蒙古地区的马匹、皮毛等。加之清军入关后,在华北大量圈占土地,产生了大量无家可归的“流民”,而地旷人稀的东北和蒙古草原就成为这些流民心目中的理想家园。特别是当关内发生战乱和饥荒时,往往出现大批汉民逃到关外谋生,有的从南向北,越过长城独石口、喜峰口、张家口、山海关闯关东;有的从东向西,越过盛京柳条边墙,进入原哲里木盟所属的辽河流域从事农耕。道光二十年(1840年)以后,东北放垦弛禁,柳条边也随之废弛。

清嘉庆十七年(1812年),养息牧场试垦;清光绪二十二年(1896年),养息牧场开禁招垦,一时间边里垦民便越过柳条边大量涌入,昔日风吹草低见牛羊的牧场很快成为人口密集的农耕区。清光绪二十八年(1902年),朝廷在养息牧场设县,因地近彰武台边门,故名彰武县。

甘九窝铺村南的清柳条边遗址地处彰武与新民交界,国道丹霍公路(304国道,丹东至霍林河,)跨过边壕横穿两地,道路宽阔,车水马龙。如今已有两条高速公路、两条国道穿过彰武境内的清柳条边墙,县乡村级公路更是四通八达,彰武县乃至阜新市已经融入沈阳经济圈。长城和柳条边,大漠与雄关,旌旗与号角,战火和烽烟,这一切都已远去,成为永久的历史。(《彰武故事》编写组)

版权声明

推送文章除非确实无法确认,我们都将会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,请原作者联系我们。邮箱:1298082188@qq.com

张贵复:柳条边门考察记

柳条边门考察记

张贵复

长城是中华民族的骄傲和象征,是中华民族智慧和力量的结晶。长城以其历史之久远、工程之浩大和身姿之雄伟而闻名于世。可是,很少有人知道,就在长城的东部,山海关与东北明代长城衔接的地方,300多年前,曾有一条与长城相媲美的绿色长城横亘在广袤的东北平原上,这就是清代柳条边。清代柳条边的修筑历经三朝四十余年,加上其一千三百多公里的长度,(这里不包括七次展边就废除400余公里柳条边墙)如此宏伟浩大的工程,无愧绿色长城的称号。

众所周知,长城距今已有两千多年的历史,但它依然屹立在神州大地上,而距今仅有几百年时间的清代柳条边为何却鲜为人知,难寻踪迹呢?清代柳条边究竟是个什么样子?为什么要修筑它?它又是怎么消失的呢?让我们一起打开被历史尘封的档案史册,解开这个谜团。这也是我成为全面考察柳条边的第一人。

柳条边,这个满族意味浓厚的词语只在东北存在,其意为边墙,用柳条做的篱笆墙,然而这并非是农村的栅栏,这可是满清保护自己民族发祥地的“封禁”之墙。

清初,为了保障陪都盛京(今沈阳)及三陵(永陵、福陵、昭陵)在今辽宁、吉林二省修起了柳条边(壕)。当时柳条边(壕)的修筑方法简单,平原、丘陵地区,大体都是用土堆或撩壕,皆插柳条而成,山岭间以石筑成。边壕深八尺、底高六尺、口宽八尺,以禁行人的越渡。边插柳一步三棵,粗四寸,高六尺,土埋二尺,降剩四尺;若土中之竹篱,而掘壕于其外;边外大路,二丈六尺宽,区内马道一丈一尺宽,人呼为“柳条边”,又称“条子边”。这条柳条边(壕),以开源县威远堡为交叉点,分为东、西、北三段。

东段:自清皇太极崇德三年(1638年)由凤凰城(今凤城县)东南海滨起,向东经叆阳边门、碱厂边门、兴京边门、英额边门,转向西北至威远堡(今开原东北)至顺治十七年(1661年)止。

西段:西自山海关辽东明长城起,鸣水堂边门、白石嘴边门、梨树沟边门、新台边门、松岭子边门、九官台边门、清河边门,基本沿明代“辽东边墙”至黑山县白土厂门,另修新线,经彰武台门,法库边门过辽河到庆云堡,又沿“明代辽东边墙”至开原县威远堡止。

北线:由威远堡起,路向东北伸展,至松花江东拉林河西之法特哈止。先后设有半拉山门、赫尔苏门、伊通门、法特哈门,计四座边门。东西连成一线。边内为盛京辖境,边外为蒙古族游牧地,以限制汉、满、蒙各族人民随意出入。边外为禁地,禁止采伐、耕种、射猎。

历经四年多的柳条边及边门考察基本结束了。这确实是非同一般的考察,毕竟考察对象已经过去整整380多年了。

2014年5月,考察的第一站选择在人字型柳条边的交叉点、老边的最北端:威远堡边门。威远堡边门既是南北的交通要道,又是辽东、辽西柳条边的交汇处、更是新边通往吉林的起点,战略地位极其重要。1984年7月开原县级文物保护单位为威远堡边门遗址立碑。

通过对柳条边现状和边门历史的了解,发现一些新的焦点:

一、边门不都是商业重镇和设置在交通要道上

《梨树沟边门》和《白石嘴边门》相距3公里,是所有边门之间距离最近的,梨树沟边门不对外开放,就近老百姓也不知道有此边门,从兴城市地方志总编辑陈恩铎讲:这个边门是一个出兵内蒙的秘密通道,老百姓是不允许通行的。

《碱厂边门》在本溪县东营坊乡荒沟自然屯,是出兵宽甸、朝鲜的重要通道,距《边门》两边1里开外一直由清兵驻守,不准老百姓通行,到清朝统治终结。现在也很少有人知道边门的具体位置。有战略边门意义的边门至少有这两处。

还有瑷阳边门、旺清边门、九官台边门、新台边门等都不在交通要道上,从设立边门至今也不是商业重镇。

二、清朝政府对老边东、西边门的管理制度是不同的

清政府对东、西边门的管理制度是不同的 ,而以往的研究者却完全忽视了这一点,一些论著不加区分地将这 16 座边门完全同等看待 。清政府对鸭绿江封禁区的管辖一种特殊手段,突出体现在内、外卡路的设置上。柳条边东段 5 座边门 ,除了驻防八旗兵守卫,边门不是每天都开,在柳条边门边门内外 , 清政府分别设立卡路 ,派官兵定期戍守。《凤凰城边门》其实就是一个木栅栏门,朝鲜官员进京“纳贡”也需要提前通报,守边门“品级”官员来后才能打开边门,普通守门人员是无权开启凤凰城边门的。数十年后才得以修筑凤凰城边门城楼。

三、关于柳条边多次展边

关于展皇边的次数:辽西地区都知道《三展皇边》,其实柳条边自修筑之初就不断对边门走向进行调整,一共进行七次对边门及柳条边走向进行较大调整,其中有六次展边,一次退缩40里(康平边门)。

一展皇边大约是顺治十一年,设五个边门:依牛堡子旧门、山头堡旧门、铁岭土口子边门、柴河平石门、嘉祜禅门。经过四次较大规模展边后,这五个边门最后都没有保留。

二展皇边(新边)约康熙十年,二展皇边后设10座边门:养息牧门、法库旧门、威远堡边门、土口子边门、英额边门、旺清边门、兴京旧门、碱厂边门、瑷阳边门、凤凰城边门。

三展皇边在康熙年间,有“三展皇边,倒退四十”的说法。废除康平边门退回了四十里。

四展皇边后,从凤凰城边门至威远堡边门设6座边门:威远堡边门、英额边门、兴京旧门、碱厂边门、瑷阳边门、凤凰城边门。

康熙十四年(1675)到康熙三十六年(1697)辽西地区进行三次展边。

1697年这是柳条边的最后一次展边,展边后由西至东北方向柳条边门依次为:第一座边门是:明水塘边门;第二座是:白石咀边门(现绥中);往东第三座边门是:梨树沟边门(今兴城市西50公里东门村);第四座边门是:新台边门(今兴城市新台门镇);往东北第五座边门是:松岭子边门(今朝阳县东南松岭门乡,南票区北部)。

四、对柳条边及边门缺乏了解

在考察中了解到有些可笑的说法:松岭门镇王玉武校长牵头重修《松岭子边门》项目,只知道有十大《边门》,赫尔苏门满族村书记伊子民,在打造《赫尔苏边门》建设吉林满族特色村寨,打造满族文化一条街项目中,只知道有四大边门,全然不知辽宁有16个边门,而且是柳条边的发源地。看了柳条边门地图才知道不仅是20个边门,还有废除的20多个边门。

五、边门留存的古籍

布尔图库边门是唯一保存边门建筑文物:《章京衙门》遗址;法特哈边门的《巴延鄂佛罗边门防御》钤印;新台边门的《石旗杆》;清河边门的《清河边门》匾;英额边门的《大铁钟》;瑷阳边门的《瑷阳城》石刻城眉。这些都是边门文化的瑰宝,尤其是《清河边门》匾,是最直接的边门佐证。

在考察中,各个边门所在地对当地边门历史文化都非常重视:

英额边门、成立以镇政府牵头的打造以英额边门为文化背景的领导班子,全面收集边门文化相关资料,以和珅故里为历史背景,提示后人爱党爱国。

松岭子边门、松岭门镇王玉武校长牵头重修《松岭子边门》项目已在辽宁省教育厅立项,复建地址在松岭门村一脚踏四界碑处。

四平市铁东区山门镇,境内布尔图库边门是唯一保存边门建筑文物,为此山门镇政府制定了完整的文物保护方案和应急措施。

赫尔苏边门:建设吉林满族特色村寨,打造满族文化一条街、计划投资2000万元复建赫尔苏边门、大老爷府、大庙等。

阜新清河门区乌龙坝镇2019年4月为清河边门遗址、柳条边遗址、烽火台遗址保护立碑。挖掘历史文化资源,打造旅游文化品牌。2017年就举办《清河门边门文化研讨会》,并纳入《清河门边门风情民俗文化节》的一项重要内容。全力打造以清河门边门民俗文化节为底蕴全域旅游项目。第二届清河门边门风情民俗文化节也准备就绪。一场规模宏大的,以柳条边边门文化为主题的序幕拉开了。

吉林市舒兰县《法特哈边门》在柳条边的最北端,在法特哈边门北10公里处的法特镇榆底村柳条边是最终端,2013年为柳条边墙遗址立碑,属吉林市级文物保护遗址。法特镇文化站把边门历史文化通过挖掘整理,把《法特哈边门》故事纳入了中小学课外补充课本里。

此次考察柳条边及边门,得到沿线各个边门所在地镇乡政府的热情接待和支持,很多乡镇都把对柳条边边门的历史文化研究及发展规划的电子文件、书面文档交给本作者,希望能把当地边门文化写入书中,永远传承下去。

时光荏苒,岁月沧桑。柳条边及边门文化历经三百多年历史变迁、朝代更替、政权易手,新老边门的名称至今都离不开:“边与门”,可见边门历史文化依旧根深蒂固。

(作者为清河门区经贸局退休干部)

边门文化

【新时代 新气象 新作为】我区举行微电影《大爱无疆》开机仪式

【你好,新时代!】微电影《大爱无疆》拍摄花絮

【你好,新时代!】传播向善正能量 熔铸道德风向标——微电影《大爱无疆》拍摄综述

稿件来源:乌龙坝镇

编辑制作:刘天宇