陈家墓位于南北湖风景区南山村狮子浜自然村,年代为明,类别为古墓葬。2010年6月11日,陈家墓被公布为海盐县文物保护单位,陈家墓,陈家墓简介,陈家墓-嘉兴市海盐县陈家墓

《古墓》陈村“王家坟”的传说

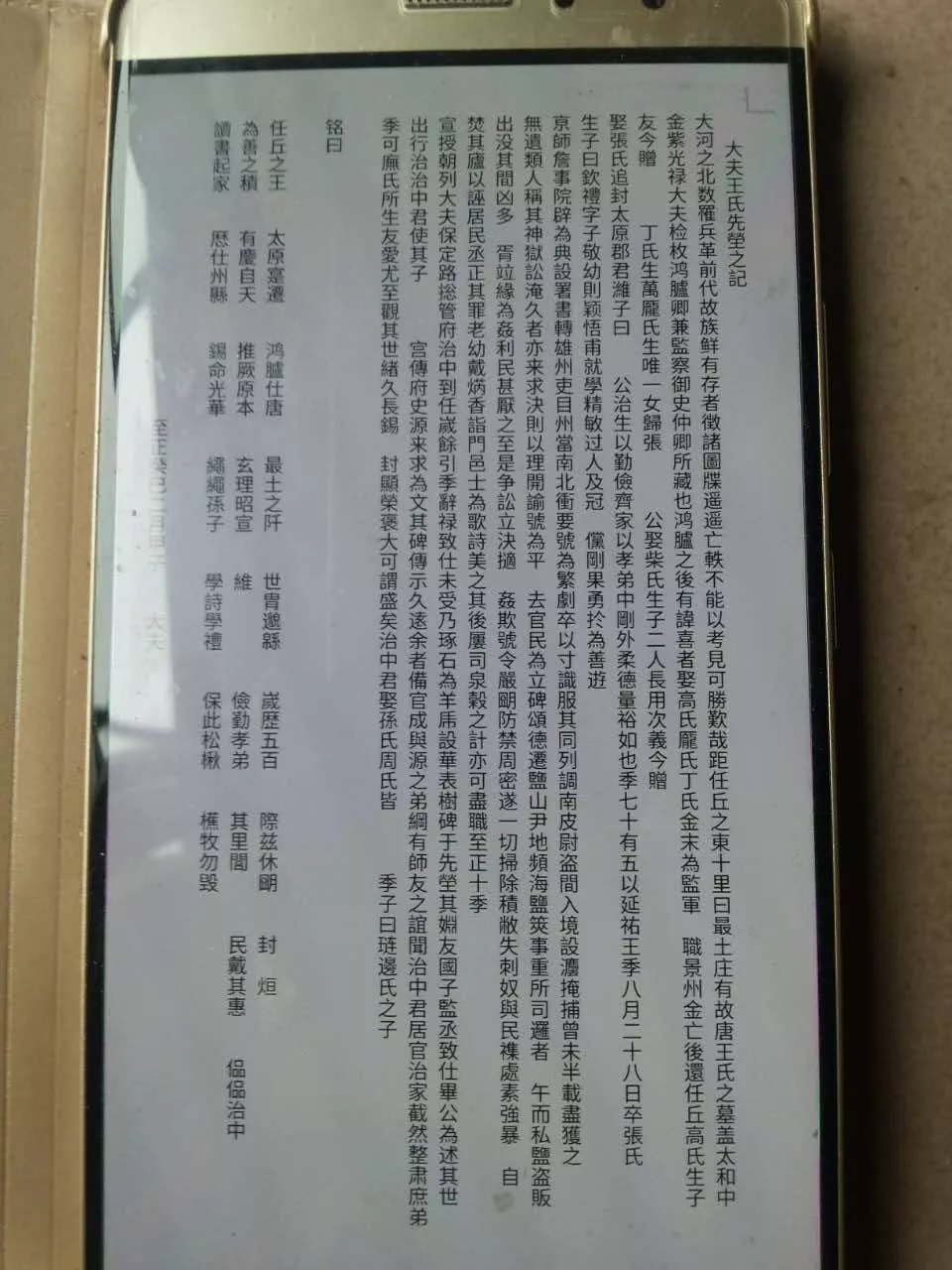

古时,在任丘境内有一村庄名叫“撮土庄”,村南有一座古墓,距离村不远有一处墓地“王家坟”,当年“王家坟”十里八乡乃至更远都知道,因为坟里有石碑、石人、石狼、石虎,当年村民也把这片地称之为:“石狼石虎”,据墓志记载,此墓始建于元末明初,墓主人名叫《王钦礼》,在元朝为官,职称为“大夫”。

这座古墓埋葬格局是正葬,也就是说,先祖在北向南类推。文化大革命前坟头有几十个,坟茔的南端有石牌坊、石人、石狼、石虎、石羊、还有一个乌龟和硕大的汉白玉石碑,就是人们常说的“王八驮石碑”,乌龟体大灰色已成两截;石碑和乌龟在一起早已躺在地上,墓碑高约5—6米,上部有透龙石雕,宽有两米多,厚度也有近半米,透龙石雕与碑体也已断开成两截;乌龟长度大约有三米多,宽度近两米,(数据是估计)墓碑底脚压在乌龟身上,乌龟身体分两截断裂的原因大概是当年被人拉倒墓碑时,墓碑的底部把乌龟翘裂开的,墓碑的碑文朝下,墓碑下端压在龟体身上,与地面形成三角形,看碑文必须钻进去仰面看。

墓碑往南,有石人,石狼、石虎、石羊,四尊石人分文官武将,文东武西各站两边,两边距离大概相隔十几米,(估计数)中间是一条大道,石狼、石虎、石羊布局一样,全景完全仿造皇家陵园建造,只是建造的规模甚小。

据墓志记载,王的后裔先后分别在南皮、盐山等县为官,另外,墓志记载了坟茔的所在村名叫《最土庄》,距任丘十里,而且,坟茔的四至也记载的很清楚,东至据墓地200米左右处、(20年前赵氏葬坟挖坑时、挖出王家坟界碑,一块大方砖,朱砂红字,清晰可见)西至大坑、(现在叫王八坑)南至大河、(现在大河已荡然无存、夷为平地),北至村南的道沟。从墓志记载看,现在的“陈村”是当年的“撮土庄”变更而来,(“撮土庄”是根据过去民间存下来的“钱袋子”上就印有这三字,)据河北省任丘市陈村知情人介绍,现在,这座墓地已建成大片居民宅院,已经完全看不到当年的一点迹象,早已荡然无存。

据陈村知情老人介绍,王家坟至今还流传着三件鲜为人知的故事:

第一、汉白玉墓碑是如何倒地的?解放前,坟的正南约十里有一村庄名叫“尹村”,据说,该村经常出大事,于是,有人请来风水先生,风水先生看了以后说,陈村王家坟那通墓碑正冲着你们村,这通墓碑对该村不利,因此,在一个冬季的夜晚,尹村来了一大帮人,牵着大牛,带着绳索,把墓碑拉倒了。

第二、有一尊石人(武将),躺在坟西离坟十几米远处,头部少半截,据老人传说,这名武将经常夜间去议论堡村小饭铺打酒喝,买一些酒菜以及年糕,支付一些铜钱,当掌柜的第二天一看,那些铜币却变成了冥币,多次都是这样,于是,掌柜的对他加强了注意和戒备,一天晚上,他突然又来了,掌柜的提前把人安排好尾随其后,当此人走近王家坟时,忽然不见了,大家怀疑这里有鬼,难道与这石人有关?于是,第二天来了几个人,拿着刀斧,把一武将石人拉倒,从他的额头砍下了半截,以后,这个人再也没出现过议论堡村小饭铺。

第三、王家坟墓地西边有一个王八坑,距离王家坟大约有百米左右,原来这个坑并没有名字,据说,有时深夜人们看到,坟里的这个乌龟经常到这坑里喝水,久而久之,人们就把这个坑叫成“王八坑’了,一直延续至今(大坑至今存在),不过,这些都是带有迷信色彩的传说而已。

文化大革命“破四旧”期间,年轻人把整个“王家坟”刨的尸骨遍地,惨不忍睹,让人心寒。石人、石狼、石虎、石羊也都埋入地下,能搬走的像石桌、牌坊的“上坎”、“ 下限”都被人搬走,有的砌了猪圈,有的砌了井台,可谓是庙倒砖飞,几百年的古文化遗产就这样消声灭迹。

说起王氏家族至今有一谜团让人难以破解,今天的陈村已经完全看不到王氏家族的踪迹,更没有他的后裔,不知王家人何年何月衰落,按当时的坟茔看,王家应该是万贯家财繁荣昌盛,现在听说只有议论堡村的一家王姓坟茔一直葬于陈村界内,(葬于老坟茔南150米处,现在只有几个坟头)其他王姓到底去哪儿了,无从考证。

2003年,由于文物商的介入,企图挖走埋在地下的石碑、石人等历史文物,陈村党支部、村委会得知情况后,随即派人将地下文物挖出,搁放在村委会大院,由于利益的驱使,文物商利用更深人静之机,盗走院内部分文物,后被保定公安局破案将文物追回,为以防万一,村干部和任丘市相关部门协商,将文物暂存放在任丘市鄚州大庙院内东厢房里。

近年来,任丘市博物馆落成并于2017年开馆,现在,这些文物全部搬到这座新建博物馆内供人游览参观。

祖坟象征着一个家族,血缘的纽带,记载了每一历史时期的状况和社会的变迁,事实足以证明,中华五千年的文明史,为史学界研究历史提供了大量的真实资料,从我们老百姓讲,没有王家坟的墓碑记载,大家也很难了解历史上“陈村”的变迁,同时,也更难了解到王氏家族的兴衰。

图/文:赵书放

2018.7.10

萧山陈家埠发现古墓群,信息量巨大......

陈家埠古墓群位于浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘湖旅游度假区老虎洞村陈家埠浙江海洋学院周边山坡,坐落于华眉山东麓和将军山北侧,东临越王路,东北距萧山区政府约7千米。2016年10月25日至2017年6月5日,杭州市文物考古研究所联合萧山博物馆对其进行考古发掘,发掘总面积约1150平方米。

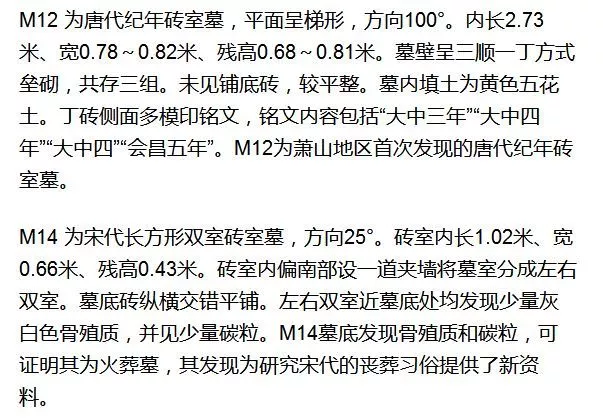

此次发掘共清理春秋至明代的墓葬21座,其中春秋时期石室土墩墓1座;汉墓6座,其中竖穴土坑墓2座,砖椁墓1座,砖室墓3座;六朝墓葬4座,均为砖室墓,其中凸字形墓2座,长方形墓2座;唐墓1座,为纪年砖室墓;宋墓1座,为双室砖室墓;明墓8座,其中3座石室墓为曹氏家族墓,墓前有茔园,规模宏大。共出土文物115件(组),包括原始瓷器、玉器、陶器、青瓷器、铜器、铁器和青花瓷器等,另有7合墓志铭。

D41墓室清理后航拍

M7 为汉代凸方形竖穴岩坑墓,方向100°。由封土堆、斜坡墓道和墓室三部分组成。封土堆平面略呈圆形,直径约8米,高约2米,保存完整。墓道为长方形斜坡状,长4.4米,宽1.6~2.5米,坡度为11°,中部堆满大小不一的石块。墓口距封土顶部深1.8米、墓深2.7米、长3.46米、宽3.1米。口底同大,壁面较直,墓底平整,修制规整,墓底四面设熟土二层台。墓底设两条枕木沟,其内填满白膏泥。墓内填土为灰黄色五花土,近墓底平铺一层厚约15厘米的白膏泥,西南角发现有朱红色漆皮痕迹。随葬品多位于墓底北侧,共17件,器形包括盘口壶、灰陶罐、红陶罐、硬陶罍、铁釜、铁刀、铜盆、铜镜和玉手镯。

M16 为汉代横前堂双后室砖室墓,由封门、前堂、左右后室几部分组成,方向85°。封门单砖错缝平铺叠砌,宽1.06米、残高0.76米。前堂平面呈长方形,墓壁均呈顺向错缝平铺叠砌,墓底砖呈纵横交错对缝平铺。长2.58米、宽1.12米、残高1.77米。左后室长2.62米、宽1米、高1.78米,右后室长2.62米、宽0.78米,高1.78米。左后室专门放置随葬品,右后室和前堂亦发现铁刀等随葬品,共12件,有釉陶盘口壶、陶罐、陶罍、铁釜和铁刀。

M16全景

M7 发现保存完整的墓上封土堆,并出土一件完整的玉手镯。M16规模较小的后室专门放置随葬品,这种横前堂双后室的结构可能还保留着战国至西汉早期箱式木椁墓的分室结构特征和功能布局特征。它们的发现为研究汉代丧葬习俗提供了新线索。

M7玉镯出土情形

M19 为南朝凸方形券顶砖室墓,由封门、甬道、墓室以及砖室前的排水道几部分组成。砖室通长5.6米、通宽2.2米。甬道内宽0.8米、进深0.84米、内高1.1米,墓室长3.98米、宽1.63~1.8米、残高1.52米。墓室南北两壁明显外弧,东壁平直,西壁微外弧。砖壁呈三顺一丁方式砌筑。墓底平铺两层砖,下层砖为人字形平铺,上层为纵横交错平铺,位于墓室中部。排水道位于墓门前正中,前端向东北方向转弯,墓室外部分长约16米,墓内部分穿过甬道一直延伸到墓室前部。随葬品共2件,位于甬道口,分别是青瓷唾壶和青瓷小碗。其发现为南朝墓研究提供了新资料。

M1 M5 M6 为明代曹氏家族墓,整体由地表茔园、神道和墓室组成。地表茔园自后向前分别是围墙和一级台地上的环道、封土堆、墓穴、第二级台地、第三级台地、第四级台地、第五级台地。第一级台地东西11米、南北20米,平台南侧、西侧和北侧用条石砌筑围墙。围墙与封土堆之间形成一圈宽约1米的环道。3个封土堆均呈圆形馒首状紧紧相连。第二级台地南北18.5米、东西3.05米。

西侧设一堵挡土墙,南端和北端设条石挡土墙。台地上设两个踏步,踏步由石台阶和两侧的垂带组成。第三级台地南北17.7米、东西6.40米,台地上发现三个踏步遗迹。第四级台地西侧南北长18米、东侧南北长15.6米、东西6.08米,西侧设一堵挡土墙,发现两个踏步遗迹,石子铺地。

曹氏家族墓茔园航拍

孙氏墓出土遗物

曹氏家族墓为大型明代家族合葬墓,墓葬规模宏大、造型考究,出土七合圹志,志文信息量大,墓上茔园和墓前神道保存较完整,为研究明代的丧葬习俗和地方史提供了新资料。

陈家埠墓地最早的使用年代为春秋时期,后历经汉代、六朝、唐代、宋代和明代,直至近代仍为墓地,沿用时间长、时代跨度大。D41基础的处理方式、M7高大的墓上封土堆、M16左后室专门置放随葬品、M12出土纪年砖和大型曹氏家族墓等等发现都为研究南方地区古代丧葬习俗和地方史提供了新线索和新资料。

本文编辑:孙丽娟

责编:张丽丹

本文版权归原作者所有,如有侵权请联系我们

沈阳:郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆

现在陈列馆内还原的青铜短剑大墓陈扶宜摄

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。

1965年发掘的青铜短剑大墓的墓内情况陈扶宜翻拍

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。

陈列馆内关于重要出土文物的介绍陈扶宜摄

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。

陈列馆内两个青铜短剑的复制品陈扶宜摄

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。

陈列馆内的青铜短剑复制品陈扶宜摄

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。

陈列馆内关于镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰的复制品陈扶宜摄

人民网沈阳5月17日电(陈扶宜)5月17日上午10时,沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆开馆。

郑家洼子青铜短剑墓陈列馆位于沈阳市于洪区杨士街郑家三委青铜东巷23号,是以1965年发掘的青铜短剑大墓(编号为6512)为依托建立的小型遗址类博物馆。

1965年8月,考古工作者在这一地带曾发掘了14座墓葬,其中编号为6512号墓葬为大型土圹竖穴棺椁墓,平面呈长方形,长5米,宽3米。根据遗留的板灰痕迹判断墓底放木椁、木棺各一具,棺与椁之间放置器物。木棺内置人骨一具,头西足东。该墓出土铜、陶、石、骨等随葬品共42种797件,其中主要是铜器,分为兵器、马具和装饰器,典型遗物有青铜短剑、青铜镞、镜形饰、刀囊牌饰、斧囊牌饰、刀、斧、凿、马衔、节约等。墓葬还出土了绿松石项饰与头饰、陶器、骨器等珍贵遗物。由于在这座墓葬内同时出土了三把青铜短剑,所以当时被称为“青铜短剑大墓”。郑家洼子青铜短剑墓是目前所见出土东北短剑的墓葬中规模最大、出土随葬品最丰富的一座。墓葬所处时代,经考古学家研究认为在春秋末期。根据体质人类学研究结果,墓主人系一位五六十岁的老年男性,但目前墓主人的真实身份还是一个未解之谜。

以郑家洼子地区的青铜短剑墓及出土遗物为典型遗存的郑家洼子文化,是沈阳地区历史上民族文化发展的重要阶段,不仅代表了沈阳地区青铜文化发展的最高水平,也将沈阳地区的青铜文化推向了灿烂辉煌的顶峰,在东北地区乃至全国的青铜文化中占有重要地位。