三德堂位于义乌市苏溪镇西山下村90号,时代为民国,类别为近现代重要史迹及代表性建筑。2010年6月公布为市级文物保护单位,公布文号为2010.6义政发【2010】52号,三德堂,三德堂简介,三德堂-金华市义乌市三德堂旅游指南

揭秘山西大学堂前身 : 三立、晋阳、令德堂书院

坊间流行的《中国高等教育史》《中国大学教育发展史》之类的著作,大多将中国大学的历史追溯至“三代之学”,或从西周“大学”谈起,或从汉代“太学”算起,即使像当今中国高等教育的重镇——北京大学的校史,像冯友兰这样的硕学鸿儒也强调:“北京大学的校史应该从汉代的太学算起。”

最近,国内各大学纷纷举行校庆,大多将历史尽量往前追溯,甚至有些不惜“改头换面”或“偷梁换柱”。此种现象实是国人“民族自尊”情结的显露:一个历史悠久的文明古国,居然只有百年的“大学史”,实在说不过去呀。

此种建构“悠久历史”的愿望可以理解,但无限地扩张却不值得提倡。因为中国古代的“大学”或“太学”,与“university" 存在巨大差异,中因近代新式大学的建立和大学制度的确立,实在是地道的舶来品( 参见陈平原《老北大的故事》,江苏文艺出版社1998 年3 月版)。

近代中国一些新式大学的成立,与前已存在的书院倒是有着直接或间接的联系,继京师大学堂( 今北京大学) 之后于1902 年成立的山西大学堂,最初就是由此前设在太原的晋阳书院和令德堂书院合并而成。

1907年的山西大学堂全景

晋阳书院与三立书院

“晋阳书院建自前明”。明万历初年,山西按察司副使利用巡抚衙门旧址,增建号舍,筑三贤堂, 祀奉讲学河汾、生长于河汾的三位先贤——王通、司马光、薛瑄,以此作为士子学习的榜样,并挂起“河汾书院”的牌匾。万历二十一年(1593 年),时任山西巡抚魏允贞在太原府沿西南右所街,又将三贤堂扩大为三立祠,祠奉明贤55 人,每年按规定日期和仪式致祭。三立书院由此确立。

山西大学堂首任督办沈敦和题写的校名

三立书院最初办得很有成效。万历二十七年(1599 年)庚子科乡试时,学员考中举人者多达50余人。崇祯初年,时任山西提学佥事袁继咸从考生中择录优等生250 人进入三立书院,并将三立祠名臣、乡贤续增至71人,袁为其各著一传,传后加以“袁临侯日”的评语,名其书为《三立祠传》。

袁继咸,字季通, 号临候,江西宜春人。办事公正,热心教育。他主持三立书院后,与士子互相讨论,朝夕劝课,生活上蔬食菜羹,与士子一致。袁氏不带家眷,节余薪俸,全数补助寒苦士子。士子得病,亲自慰问,并出医药费用,深得三立书院士子之拥戴。崇祯九年(1636 年)当袁氏遭诬陷被逮进京后,以傅山、薛宗周为首的山西百余青年徒步上京,为袁鸣冤,使袁案得以平反,此为有名的“伏阙讼冤”。崇祯十六年(1643 年),时任巡抚蔡懋德又对三立书院进行整顿,其中两大措施最为著名: 一为聘请知州魏权中、举人韩霖、桑拱阳及傅山来院讲学; 二为每月三集,集中讲学。初集讲圣谕,由地方绅士和乡老参加; 再集讲经济,举凡国家大政、地方利害均在讨论之列,从政人员必须参加;三集讲制举,科举应试的士子参加。

明清之际十余年兵荒马乱,山西属于重灾区,三立书院也受到一定冲击。顺治十七年(1660 年),山西巡抚白汝梅鉴于三立祠地势湫隘,又经兵燹,遂在府城东南侯家巷购地,另建三立祠。此次重建的三立书院总面积大为扩展,共花费白银2130余两。雍正十一年(1733 年),三立书院正式改名“晋阳书院”,重建后的晋阳书院旧址即在现今的太原市公安局院内。自顺治十八年直至光绪二十七年(1661-1901年)240 年间,晋阳书院一直设在候家巷。1902 年成立山西大学堂,大学堂总教习兼中学专斋总理谷如墉,即为晋阳书院最后一任山长,晋阳书院的学生也全部进入山西大学堂。

山西大学堂校门

令德堂书院

山西大学堂与“令德堂书院”也有历史渊源。光绪八年(1882 年),张之洞继任山西巡抚,针对山西“士气衰微而废其学”“此时唯苦人才不足”的情况,到任伊始,即与学使王学庄商议,并会衔入奏,请于太原府署西偏明代晋藩宝贤堂旧址别建精庐,仿阮元学海堂诂经精舍例,设“令德堂书院”。后因王学庄丁忧去官,张之洞又与新任学使凤歧悉心规划,在桥头街(今太原市人民公园)觅屋开办。令德堂课士,仍为传统书院规制,其延聘的山长、分校都是对经史古学造诣颇深的儒生,如主讲王轩(洪洞人)为同治壬戌进士,幼治三礼,习许氏《说文》,于地理学、金石考订颇有成就; 协讲杨笃(乡宁人) 为同治甲子举人,精三礼,尤专训诂。王、杨均为光绪《山西通志》的主要纂修人; 协讲杨深秀(闻喜人) 为光绪丁丑进士,治朴学,为后来著名的“戊戌六君子”之一。

令德堂创始人张之洞

1884 年,张之洞饬冀宁道详议令德堂章程六条四十二目(载光绪《晋政辑要》卷23,《礼制,学校六》),举凡延请主讲,编立功课,修缮杂支,书籍购置,课卷日记,监院教谕,书役斋夫, 巡更杂役,均一一议立章程,“以期历久可行”,令德堂学生最初仅30人,后陆续增至70人,“其后通省人才多出于此”。据载,1885 年乙酉乡试,有文能运用许慎《说文》及史学辞章具有根底者皆属令德堂肄业生。值得提起的是,戊戌维新高潮期间,令德堂肄业生增至120 人,院长屠仁守进行教学改制,添设经济课四门——政治时务、农功物产、地理兵事、天算博艺,令学生任选一门,广览众参。令德堂的与时俱进,适应了社会变革的需求。

令德堂书院章程

光绪二十六年(1900 年) 义和团运动发生后,外籍教士安怀珍、刘博第等强占令德堂为临时教堂,令德堂于是停办,其肄业生后来一律转入新设立的山西大学堂,中学专斋最初的教学内容和方法多承袭令德堂旧制,而山西大学堂创办人之一的谷如墉及教师田应璜、张友桐、董化时等都是令德堂早年的毕业生。

清末书院改学堂是自上而下的社会潮流,山西大学堂就是在晋阳书院和令德堂书院的基础上创建的。

|来源:《山大往事》、青莲读书会

有福气!顺德这一平方公里地竟分布着十三座祠堂

据说,民国末年,小小一个大晚,光卢姓的祠堂,就有100多座。因卢姓最早到大晚开村,整个大晚几乎都是同宗的卢姓人,至今,居民仍八成以上都姓卢。

这大晚卢氏始祖颇有来历,是中华四大名门望族之一的 “范阳卢氏”后裔。这个世代簪缨之家,在大晚开枝散叶后,也名人辈出。如清代的武进士卢日盛,文进士卢同伯;民国时期创建广东中医药专科学校(现广州中医药大学前身)的卢乃潼,清未报界名人、曾任国民党司法总长的卢信等。

名人辈出的同时,大晚的经济实力也较为雄厚。据县志记载,清中期之前,大晚的工商业就已发展到村外。清中期,正是顺德兴建祠堂的用盛时期。既有光宗耀祖的名人,又具经济实力,大晚卢氏建起祠堂来自然就不甘人后,这样,就有了100多座卢姓祠堂的建成。

这些祠堂后来的命运不必多说了,但万幸的是,现在的大晚,仍有13座较为完好的祠堂散布在大街小巷,令人驻足,供人瞻仰。在大晚胜利大道的北侧,自西向东就有昆池卢公祠、敬业卢公祠、见宾卢公祠、日华卢公祠、月宇卢公祠五座祠堂朝南而立,是一个难得的祠堂集结地。其中的昆池卢公祠2009年被列为顺德区文物保护单位。它带有明显的晚清风格,现存三间两进和右侧“延青”青云巷门楼。

敬业卢公祠追远堂

离大晚居委会不远的卢氏四世祖祠堂浩所卢公祠,是整个勒流现存最古老的祠堂。它因门]前放置了一对粗面岩刻制的石鼓,又被称作“石鼓祠”。祠堂大门的楹联是“姜水原流远,范阳世泽长”,道出了宗族的不凡来历。从浩所卢公祠沿遗风街东行几百来,又有两所井排南向的祠堂,因采用的建筑石材一白一红,乡人习惯称之为“白祠堂、红祠堂”。

白祠堂为万庄卢公祠,面阔三间,进深两进,包括头门与后堂,其头门为塾台式,一色花岗石打造的前檐柱,弓形檐枋、雀替、铺作和塾台,洁白爽亮。祠堂里外有多幅署名杨瑞石(清末岭南著名壁画大师)的壁画,其中头门门额上方一幅水墨云龙尤为精彩 。

日华卢公祠

红祠堂为见川卢公祠,保留着始建时留下的红砂岩勒脚石、门洞和一支檐柱。据卢氏族人说,见川公是位大文人,也是顺德出名的大善人,祠堂大门门的对联就说“盛德鸿儒语俊秀,高才善士继英贤”。

除了以上祠堂,大晚还有慕湾卢公祠、觉悟卢公祠、正传卢公祠、乐松卢公祠、澄源卢公祠,一共13座保存较为完好的祠堂分布在不足一平方公里的社区内,这实在是大晚人,更是所有珍视祖先遗产的华夏后裔拍手称庆的事。

来源:顺德城市网综合

图片来源:顺德漫游

胡铨题匾“盛德堂”|从此,水南成为三亚旅游第一名村

上期我已开讲九百年前南宋贬臣胡铨谪居在三亚,捐资办学等人文轶事,本期来讲一段胡铨如何在自己的谪居地,吟诗题匾,开启人文瑞祥,并从此,带旺了一座村,这个村名叫“水南村”!

——————————

文图|刚峰

其实,在胡铨谪居之前,崖州的水南村就有了些名气。

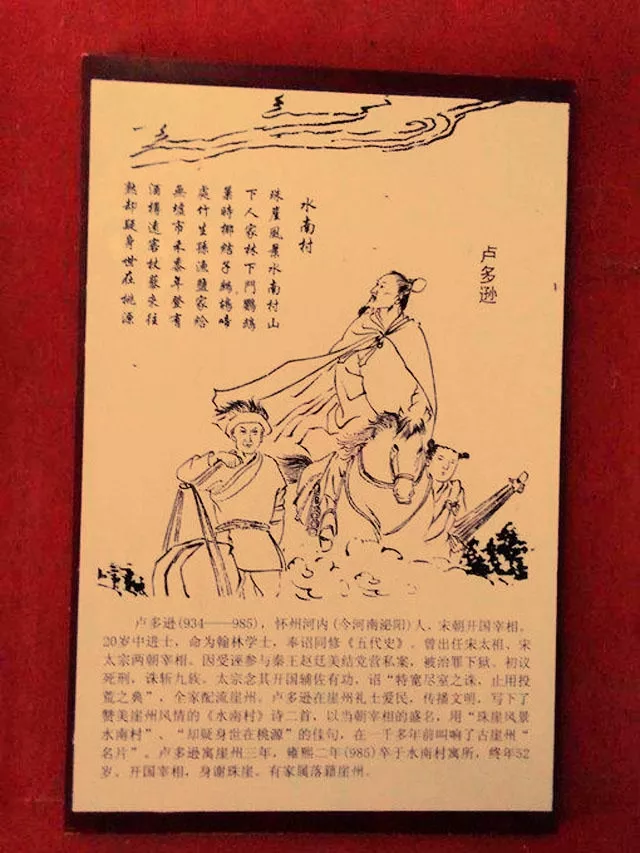

那是在北宋初期,犯了错误的宰相卢多逊,首次贬谪刚从振州改名崖州就住在此村。

水南村原是个黎寨,因紧邻崖州治所的左侧,立宁远河的南岸,因“水南边的村”而得名。

水南寨的南边是势如巨鳌的南山、北面是碧波涟漪的宁远河、西邻烟波浩瀚的南海、东毗巍峨高耸的东岭。就这么一个原始的黎寨,因贬官们陆续到来,加上“辑舟泊岸”的闽南渔民入住,中原文化开始在此落地生根,渐渐成为三亚这座城市历史名片与天涯文化的祥瑞之地。

当然,传说中,最早入住水南村的是唐朝著名和尚鉴真。因他第五次东渡日本被一场台风打落而漂到了崖州湾上岸,泊居在水南村一年。有关鉴真来崖州并万州后从琼州返回扬州的轶事,中国没有任何一本史志上有记载,一直属于传说。直到前年我应万宁东山岭之邀,才从留在日本的一本志书上考证到了依据。这本书名叫《大和尚东征记》,其实,这本书就是跟随真鉴东渡徒弟的日记。日记里的确记录了鉴真到达了当时的振州,但是被郡守冯崇债率兵迎接,但入住的是官衙,主修的是大云寺,并末说明入住在水南村。有专家说,水南村曾是唐朝州郡衙门所在地,那都是“传说”。

所以,最早让水南村进入历史的还是卢多逊,有诗为凭。

卢大宰相,忽然从人生的高峰骤坠社会底层,从繁华的京师放逐到最偏远的南中国海边的“南蛮之地”,可以想象,那一份失落与悲愤。

虽然,卢多逊因忧郁而疾,谪居崖州一年就病故了,但他却为我们留了二首写水南村的诗。其明确用了“水南村”作标题。让我们来看看第一首诗:《水南村为黎伯淳题》:

珠崖风景水南村,山下人家林下门。

鹦鹉巢时椰结子,鹧鸪啼处竹生孙。

鱼盐家给无墟市,禾黍年登有酒樽。

远客杖蔾来往熟,却疑身世在桃源。

水南村的确是个好地方。

树密花繁、瓜果飘香、小溪绕郭、燕啭莺鸣;即便是残冬时节,这里仍旧繁花似锦、鸟声啁啾。村外油棕林、橡胶园郁郁葱葱,棵棵高耸云的红棉,开着火红的花朵,宛如千万盏航标灯,指引着满载的渔船归航。村内举目绿树婆娑、细竹窈窕、花果簇簇,家家庭前槟榔摇曳、户户院后椰树挺拔。

更有那碧波万里、千帆竟发、渔歌晚唱迷人海景,对那些宦海沉浮、落拓失意的大官文人来说,水南村不啻是栖憩的福地。

很明显,卢宰相这首诗借景抒情,将水南村当作自己贬谪人生的世外桃源。虽短居而亡,但他的诗却开启了三亚山水旅游诗的先河,并首次将水南村铭刻在史志上,功不可没。

当然,水南村闻名历史,有功之人还得说一下当时崖州的名儒裴闻义。

裴氏祖辈也是从福建契舟而来,正如海南明朝最大才子邱浚在《南溟奇甸赋》中所说:“魏晋以来,中原多故,衣冠之族,或宦或商,或迁或戍,纷纷日来,聚庐托处”。谪居于水南村的裴氏先祖,其实,正是著名“衣冠之族”唐朝宰相裴度。

名儒裴闻义其父曾任吉阳亦崖州知县,所以,迁居到了三亚,他自己也因袭荫父职,担任过昌化军知县。所以,裴先生在自家祖基地水南村盖上了几间砖瓦房,平时没有人居住,正好,南宋初期的宰相赵鼎贬谪而来。或因祖上与赵鼎同属山西闻喜县老乡,或因裴闻义觉得天高皇帝远不鸟秦桧专权,总之,裴先生把落难的赵鼎安居在祖屋。只是没想到,赵宰相也因悲愤过度,住不到三年因病绝食而亡,并留下了自书铭旌道:“身骑箕尾归天上,气作山河壮本朝”,成为千古绝唱。赵鼎以身殉国,“天下闻而悲之”,赵鼎居住的水南村也因此在史学上有了名气。

然而,真正让水南村一举成名并从此扬名四海延续至今的人,是胡铨。

赵鼎死后一年,胡铨放逐到了崖州,特意入住在水南村裴氏的祖屋,且一住就是八年。

《崖州志》记载他在水南村谪居这八年的时光中,不仅“日以训经传书为事”,“黎酋纷纷遣子入学”,而且,在秦桧死后获赦北归时,特意吟诗题匾。

天下闻名的裴氏“盛德堂”就是胡公所题。

公元1158年,胡铨在临别时,为裴氏这所老宅撰写《盛德堂铭》文曰:“猗欤休耶,儋州裴公。震风凌雨,大厦帡幪。迁客所居,丞相赵公。后来云谁?庐陵胡铨。三宿衔恩,矧此八年。绍兴丙子夏五月镌”。同时,还书赠两联:“珠崖新色象,闻喜旧衣冠”;“史记威名震四夷源流有自,颜堂盛德垂千古继述无疆”。胡铨取《左传》“盛德必百世祀之”之意,通过亲题匾、铭、联,盛赞裴度功业,彰显了裴度后裔在海外吉阳军的相门懿德,意味深长。

特别是胡铨离别之前写下了他谪居崖州的最后一首诗《哭赵鼎》:

以身去国故求死,抗议犯颜公独难。

阁下大书三姓在,海南唯见两翁还。

一丘孤冢留穷岛,千古高名屹泰山。

天地只因悭一老,中原何日复三关?

被秦桧刻名在阁楼上欲杀之的赵鼎、李光、胡铨三人同贬谪海南,如今李光与胡铨回归,只余下赵鼎孤魂此留,胡铨伤心欲绝哭赵鼎一诗,撼天动地。

“久将忠义私心许,要使奸雄怯胆寒”。继赵鼎而谪崖州的胡铨,同样有大忠至简品质,两人故后同被朝廷谥“忠简”,不只是巧合,更是认同,且实名而归。

胡铨走后,南宋、元、明清先后也有数十位贬官谪居水南村,但,从此,无人敢居此屋。

元朝副宰相王仕熙放逐崖州,虽谪居水南村,没敢住“盛德堂”,自盖房另住,但却对胡铨所作所为十分敬佩,不仅题诗赞叹,而且,还将水南村列为他所写的“崖州八景”诗之中,为成古崖州八景之一。自胡铨题匾以后,从宋至今九百年以来,前往崖州“盛德堂”瞻仰和题赋的名宦、贤士络绎不绝,不下百人。从此,“盛德堂”诗文誉天涯、万古流芳,水南村也成为琼崖人文第一村。

受中原文化的滋润,海南岛,从宋、明、清千年间,诞生了110位进士、785名举人。因此,从人文的角度,水南村并非只是一个村,“盛德堂”也并非只是一个祠堂。它是中原文明落地海南岛生根开花的硕果基地,也是三亚旅游文化的人文中心,更是誉满五湖四海的天涯文化的精髓!

在浩瀚的天涯文化中,胡铨是一个躲不过去的历史人物。下期,我再来叙一段,崖州志没有记载,胡铨与另一位贬谪在崖州的江西老乡文人之间,吟诗作画的轶事,或许另有一番意思。不要走开……