长美崖刻在下纺屯附近小环江左岸的巨崖石壁上,有着“山高水长”四个大字,字体刚劲有力,气势雄伟,小环江发沿岸峰峦树木葱茏,翠竹倒映,形影相连,由于植被保护良好,江水清澈碧透,沁人心脾。山峰间被江水冲积出的-原上绿草如茵,田园成片,农舍错落。乘船观江景,远近山光水色交替入目。

摩崖石刻-武夷山崖壁上的艺术长廊

大自然赐予了武夷山独特和优越的自然环境,吸引了历代高人雅士、文臣武将在山中或游览、或隐居、或著述、或授徒,前赴后继,你来我往。

自然山水陶冶了人们的性情,启迪了人们的智慧,人类的活动传播,发展了武夷山,为自然山水增辉添彩。先民的智慧,文士的驻足在九曲溪两岸留下众多的文化遗存:有高悬崖壁数千年不朽的架壑船棺18处;有朱熹、游酢、熊禾、蔡元定等鸿儒大雅的书院遗址35处;

今天@武夷菌带大家看的就是武夷山的摩崖石刻,武夷山摩崖石刻作为武夷山世界文化遗产的重要组成部分,大大小小几百方如珍珠般散落在武夷山的千崖万壑之间,历史从晋唐至民国横跨1700余年,内容博大精深,形式多样。有堪称为中国古书法艺术宝库的历代摩崖石刻450多方,其中有古代官府和乡民保护武夷山水和动植物的禁令13方;有僧道的宫观寺庙及遗址60余处。这些遗存星罗棋布,如璀璨的宝石,镶嵌于武夷山的溪畔山涧、峰麓山巅、岩穴崖壁,将古人的智慧、先哲的思想、人民的劳动融于自然山水之间,为武夷山增添了浓郁的文化气息,达到天人合一的境界,给人以浑然天成的和谐美感。这在我国的诸多景观中是极为罕见的。

武夷山摩崖石刻作为武夷山世界文化遗产的重要组成部分,大大小小几百方如珍珠般散落在武夷山的千崖万壑之间,历史从晋唐至民国横跨1700余年,内容博大精深,形式多样。有寄寓人生哲理和处世情怀的格言警句,有赞美山川秀丽和造化神工的刻辞,有记载寻幽览胜和逸兴别趣的游记,有即景生情、因情抒怀的楹联,有直书名胜、装点山水的题名,还有护山卫水和惠民惩奸的官府文告等等。

其中咏景抒情石刻数量最多,各景区都有大量各个时期文人游客的佳作,形式多为诗词和短语。如“逝者如斯”是朱熹借孔子之语表达看六曲激流时的心情以及时不我待的感慨;“引人入胜”和“渐入佳境”是武夷宫附近的石刻,贴切的描述九曲胜境将幕幕展现。

如陈省书于云窝伏虎岩壁上的词句:

振衣千仞岗,濯足万里流,

大丈夫不可无此气节。

珠藏泽自媚,玉韫山含辉,

大丈夫不可无此蕴藉。

言语间借山川之势表达了怀才不遇、不屈不挠的气节。据史载,万历十一年(1583年),陈省与宰相张居正政见相左而辞官归隐。

如明抗倭名将戚继光留于一曲水光石岩壁的石刻:“大丈夫既南靖岛夷,便当北平胡虏,黄冠布袍,再期游此。”表达了他保家卫国的志愿和抗击倭寇的必胜信念。

当朱熹选择在武夷山停留,武夷山、朱熹就再也无法单独论之。武夷山万古山水茶盘活了朱熹的才思,朱熹的广博成就了武夷山千载儒释道。

朱熹闲居武夷精舍时将其所作的《九曲棹歌》镌刻于石。10首棹歌,经800余年的风吹日晒,至今尚存一曲、二曲、四曲、五曲、六曲、八曲6方,分别刻于一曲水光石,二曲勒马岩、四曲题诗岩、五曲晚对峰、六曲响声岩、八曲上水狮岩。

明万历四十七年(1619年),安徽理学家方孔昭刻于云窝云路石的“重洗仙颜”,就是主张以朱子理学来肃清(重洗)人们思想中的儒释道混杂现象。他在《武夷》一诗中写道:“峰表铿翁二子能,曾孙有术多凭陵,鸡犬白云何缥缈,应是玄黄怪未了。独有考亭数字存,期间重洗五百仙人颜。”正是“重洗仙颜”的注脚。(诗中“铿翁二子”指彭祖的二子彭武、彭夷,“曾孙”指武夷乡民,“考亭”指朱熹为代表的理学)。

清乾隆四十四年(1779年),镌于五曲晚对峰麓的“道南理窟”及跋文,则凝聚了提督福建陆师的马负书及马应壁父子两代人对朱子理学的尊崇,赞扬理学(道)南传武夷山后,由于朱熹的集大成,使武夷山成为理学家荟萃、书院林立之地。

清光绪八年(1882年),由崇安游击升任浙江象山协副将的余宏亮镌刻于水帘洞的“活源”两字,则出于朱熹的《观书有感》:“半亩方一鉴开,天光云影共徘徊。问渠哪得清如许,为有源头活水来。”意即学问来自书本,水帘洞岩巅水注泄往的浴龙池为一方肖形为书本的池塘,水帘洞的源头是岩顶的活水,一语双关,寓意深刻。

文:浪漫武夷风雅茶韵及网络文库

编:@武夷菌

联系微信:wyshha

小编微博:@武夷菌

本刊非盈利,筛文码字排版做图有艰辛,欢迎转发,但请注明出处及作者!所有原创文章,言论仅代表本人;部分图片文章摘至网络及百科文库,分享文章,著作权属于原作者,转载文章若侵权,请联系本人删除。

订阅武夷山,让你了解更多武夷山的吃、喝、玩、乐、游、购、娱!

行走醉美山西:昔阳石马寺摩崖石刻

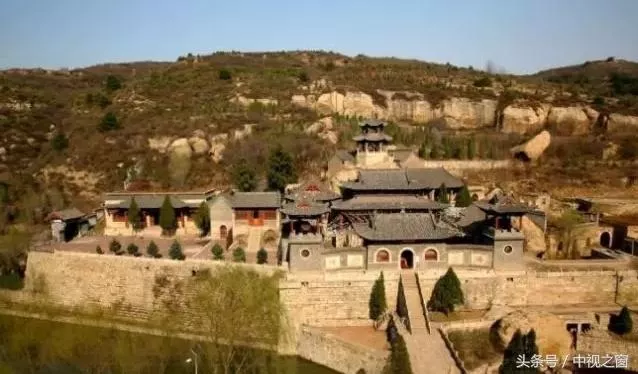

中视之窗讯(新闻观察员楚予) 石马寺位于山西省昔阳县西南15公里处的石马村,距大寨旅游区只有8公里在大山的臂膀里一路前行,清泉绕流,青山翠岗,峰回路转,豁然开朗处便是传说中的石马寺。

石马寺坐东向西,依山借势、层层砌殿而成,重楼玉宇,亭榭台阁,显得非常地藏风得水,清雅秀静。一座古色斑斓的石桥跨河而过,桥头有石牌楼一座,气宇轩昂,我们由此步入景区,一级一级的阔大台阶,可以从容拾级而上,顿觉尘念一扫,禅意渐生。

石马寺早叫落鹰寺,北魏石窟建成后,取名石佛寺,到唐朝传说李世民在此遇难由神马营救。赐石马一对,易名石马寺。寺山门不远处果然有两匹石马,太阳底下静静地站着,让人对石马寺的传说深信不疑。北宋熙宁年间,围像建廊筑寺,后经元、明、清历代多次扩建,规模日渐扩大,香火旺盛。

寺内所有石刻造像均分布于三块巨石的七个崖面上,共有3个石窟、178个佛龛、1300多尊造像,佛像最大的5米,最小的5厘米,造型优美,刻工洗炼,与云岗、龙门石窟造像有异曲同工之精妙。

一处处石窟造像间,除了从北魏到隋唐的佛像,寺庙内最具有价值的便是悬蜗卧顶的建筑构造了。我们来到大殿后面的石窟廊屋间,只见迎崖的一面,是满壁的石刻造像,另一面则是留了门窗般孔洞的土壁。土壁上,一幅幅明代的壁画精美绝伦,有怀抱琵琶的乐者,有细观表演的佛教人物。土壁与磨崖间的顶部,便是举世无双的悬蜗卧顶。

石马寺起源于北魏时期的摩崖石刻,之后才渐成现在的规模。古人之所以选择在此虔诚不懈地凿刻,一方面是看中了这一方的风水宝地,另一方面,这里独特的砂岩也很适宜开凿石窟.巨石如壁,蜂峦耸拢,也是石马寺的一道雄浑的风景。石马寺最早叫落鹰寺,这只是传说,无可查考.北魏石窟落成后,被取名为石佛寺。北宋熙宁年间,公元1068年,由僧人岳海主持即像造殿、环石筑廊,兴建殿宇30间。后经元、明、清历代扩建,寺庙规模逐渐扩展,香火日渐鼎盛,寺内僧侣最多时达100多人。先后经历了北魏、东魏、北齐、隋、唐、宋等朝代的开凿,荟萃了长达600年的佛教雕刻艺术精华,划过了漫长的历史痕迹。

整座石马寺红石铺院,白砂石砌墙,摩崖石刻造像,石马、石桥、石碑、石牌坊,还有护佛石龟、试斧石、补天石……都源自石马山的石头。石马寺身后的半山腰,一排高约9米,长约40米的天然砂岩石垂直悬挂,有如瀑布。石崖脚下,一块巨石撑40度角斜卧,与其相衔,俨然“瀑布垂帘,飞流成溪”之势,非常壮观!

2005年,石马寺石窟正式选入《中国名窟》,被中外石窟专家称为“我国石窟艺术的小家碧玉”,石窟的悬空蜗牛式悬顶造型更被建筑专家称为中国古代建筑史上的瑰宝,这座以石刻造像与寺庙建筑相结合的宗教建筑群,距今已有1470余年历史,是不折不扣的千年古寺。石马寺摩崖石刻造像,艺术价值极高,其雕刻之精细,着色之艳丽,造型之逼真,是其他石窟无法与之媲美的,只是规模小了一点,具有很高的研究和欣赏价值。

《行走醉美山西》原创专栏 总策划:秦前松

特约联办单位:太原欧美莲整形美容医院(源自韩国,国际连锁,是山西首家经卫生行政部门批准成立,以韩国技术、韩国专家、韩国服务为一体的韩式高端定制整形美容医院。)

中视之窗——权威精准的中视官方联播平台。诚征各地特约新闻观察员!

仁怀:世界最大摩崖石刻“美酒河”修复完工

近日,仁怀市美酒河镇赤水河畔吴公岩上的“美酒河”摩崖石刻修复工程完工,重点对字体进行加深打磨50厘米,并重新涂漆喷漆。记者在现场看到,经过近三个月的修复,美酒河三个大字焕然一新,鲜艳的红色字体刻画在悬崖峭壁之间,绚丽夺目的色彩令人深感震撼,成为了赤水河谷一道靓丽的风景线。

仁怀市美酒河镇人大专职副主席李芸芸告诉记者,历经20多年 美酒河石刻汉字已成赤水河的标志性景观,频繁出现在国内外屏幕 报刊,杂志上,也是赤水河谷旅游的打卡点,但由于风化侵蚀,图案褪色,局部线条不够清晰。目前,修整已经完工,对美酒的旅游产业起到一个带动作用。

据悉,世界上最大的摩崖石刻汉字 “美酒河” 位于赤水河川黔交界处百米高的石壁上,其中“美”字高41.20米,宽33.05米,“酒”字高31.62米,宽30.42米,“河”字高34.49米,宽32.57米,三个气势恢弘巨形的大字面积约为四千八百平方米,由仁怀市政府创意、出资,人民日报社原社长邵华泽题写后,1999 年雕刻在川黔交界处的崖壁上,载入大世界吉尼斯之最。

通讯员 张启波 王仲梅

编辑 徐春燕

编审 陈富强