深青驿遗址位于集美区灌口镇深青村。系古代同安连接漳、泉两地的古驿道驿站之一。

中文名:深青驿遗址

地理位置:位于集美区灌口镇深青村

所处时代:南宋

考察青江驿新石器时代遗址

考察青江驿新石器时代遗址

贠守勤

(2019年5月21日)

2019年5月18日(星期六),应青江驿村委会和村民的再三邀请,我和华夏会宁陈利强等对青江驿附近的历史文化遗存作了全面深入地考察研究,很多问题有了新的发现和新的认识,青江驿二阴湾新石器时代遗址就是其中之一。

18日早上考察了部分遗址后,晚上我们住朋友李长荣家里。他的家就在二阴湾,现在属于贾家铺村。其实住在朋友家的目的就为了第二天早上考察二阴湾方便。

19日早上,我们先给村民们写了一些书法作品,青江驿村书记侯维刚接我们来后,我们即行考察遗址。

遗址位于青江驿贾家铺村二阴湾东坡梁上。梁上盗洞很多,有些还是新的。墓穴的大小形制和齐家文化的石棺墓墓穴差不多。我们发现了一处丢弃的基本完整的陶罐碎片。由于前面在朋友家里我已经详细查看了一个完整陶罐的陶片,所以有所认识。

陶片是素陶,压制绳纹图形,判断为新石器时代齐家文化素陶,符合齐家文化陶器以黄色陶器为主、刻创纹路、常有绳纹,主要是泥质红陶和夹砂红褐陶,平底等特征。我还请了白银市博物馆同事陈辅泰帮我辨识,再通过图片对照等,基本断定为新石器时代齐家文化遗址。

会宁新石器时代文化遗址很多,现在掌握的有七十多处,如像齐家文化遗址有:侯家川镇芦河遗址、甘沟驿镇田坪遗址、党家岘乡大寨遗址、丁家沟镇线家川遗址、柴家门镇鸡儿咀遗址、会师镇桃花山遗址等。

马家窑文化和齐家文化并存的遗址有:新添堡乡沙湾遗址、丁家沟镇荔峡遗址、汉家岔镇塔寺岔遗址、土门岘镇土门岘遗址、草滩镇麦李遗址、中川镇老鸦沟遗址等。

会宁北部新石器时代遗址较多。南部也有,以丁家沟镇、新添堡乡、党家岘乡、中川镇居多。东部较少,青江驿小学以东半山腰苜蓿湾内还有一处新石器时代遗址,曾出土过龟形彩陶壶,素面夹砂红陶,石斧等器物,判断为马家窑文化遗物。

由此判断:青江驿一带属于新石器时代马家窑文化和齐家文化并存的史前文化遗址地区,是研究会宁史前文化的重要区域。

图:陈利强

深入研究青海明长城夯土遗址有着怎样的特性?

谈及明长城,民间有“东起山海关、西至嘉峪关”的说法,而对青海境内明长城情况,人们知之甚少。青海境内明长城始建于明嘉靖二十五年(1546),主要由夯土墙、壕堑、敌台、关堡和烽燧等形式构成。经历400余年岁月的更替和自然的变迁,大量的遗址已消失殆尽,只有部分得以遗存。遗存着的明长城遗址,长期以来,受自然等因素的影响,许多遗址发生变形破坏甚至倒塌毁灭。因此,应用地质工程学科的理论和方法对其进行系统研究,为青海境内明长城遗址保护提供有益参考,是件很有意义的事情。

一、建造特征

明代在不断总结经验的基础上,秉承了“因地制宜、就地取材”的原则,建造技法以“夯土版筑”为主,每版宽度大致在2-4m左右,夯土层厚0.12-0.20m,墙体上有栣木,栣木直径不等。明代长城的修筑技艺集历代之大成,在结构工艺、用料、修筑质量及防范措施都有了较大的改进和提高。首先,在用料方面,先选土并翻土,经一年多的风吹日晒,减少土内的盐分,然后运至所筑长城之处,用雨水或河水拌土夯筑,筑墙时做到筑夯的力度技巧。其次,为使长城坚固,筑城者先开挖基槽,逐层夯筑,直到所需高度。从目前保留下来的长城城墙来看,石夯锤与版筑法的广泛运用,保证了长城的夯筑质量。

二、物理性质特征

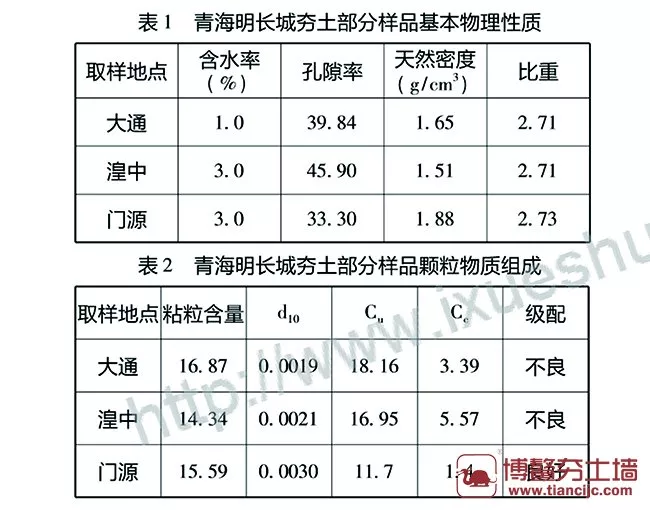

物理性质是量化研究夯土性质的重要指标之一,包括天然含水量、天然密度、比重、孔隙率和颗粒粒度组成等内容。通过对青海境内大通、湟中和门源境内明长城取得的原状样品进行的物理性质相关实验(表1、表2),表明青海境内明长城具有以下一些特征:首先,夯土体材孔隙较为发育,因此含水量受雨水影响较大,当降雨过后,大量雨水渗入土体的空隙中,造成土体的含水量居高不下,而伴随着强烈的蒸发作用,土体含水量很快恢复到较低的水平。其次,夯土中粘粒含量较少,分布于14-17%之间,级配多属不良,不均匀系数多位于11-19之间,曲率系数位于1-6之间。再次,土体天然密度不一,在1.51-1.88之间分布,表明夯筑时夯筑力度与技法存在较大差异。基于以上三点实验,不难分析得出以下结论:由于明长城就地取材和人工夯筑的建造特征,导致其物理性质存在较大的差异性和不均一性,从而在含水率、孔隙率、孔隙比、干密度、液限、塑限、塑性指数、比重、崩解速度等工程地质性质指标的数值上表现出较大的离散性。

三、水理性质特征

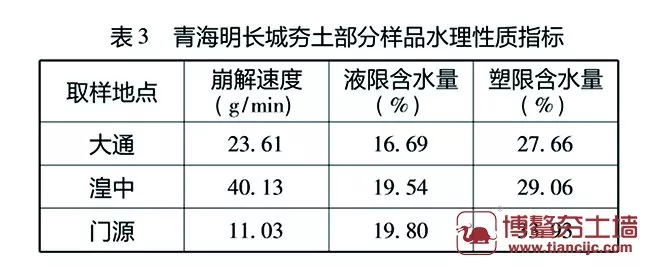

水理性质是反映土体水稳性的重要指标参数,包含崩解性质和稠度性质两个方面,是了解土体相态变化的基本方法。青海境内大通、湟中和门源明长城取得的原状样品的崩解实验和界限含水量实验结果表明(表3):3处的夯土崩解速度都较大,位于11-40.13%之间,其中门源夯土崩解速度最小,而湟中较大;3处夯土的液限含水量分布比较均匀,在16.69-19.8%之间;液限含水量分布则较为离散,在27.66-33.93%之间分布。鉴于青海境内几处明长城遗址夯土的水理特性表现出的上述特征,夯土材料的耐水性较差,在降雨的影响下,很容易发生饱和,从而引发双电层之间产生斥力,使土颗粒的微观结构产生破坏,导致土质由固态向液态发生转变,在遗址表面发生一定距离的流动和蠕动,进而在长城夯土表面形成冲沟和片状剥蚀等。

四、力学性质特征

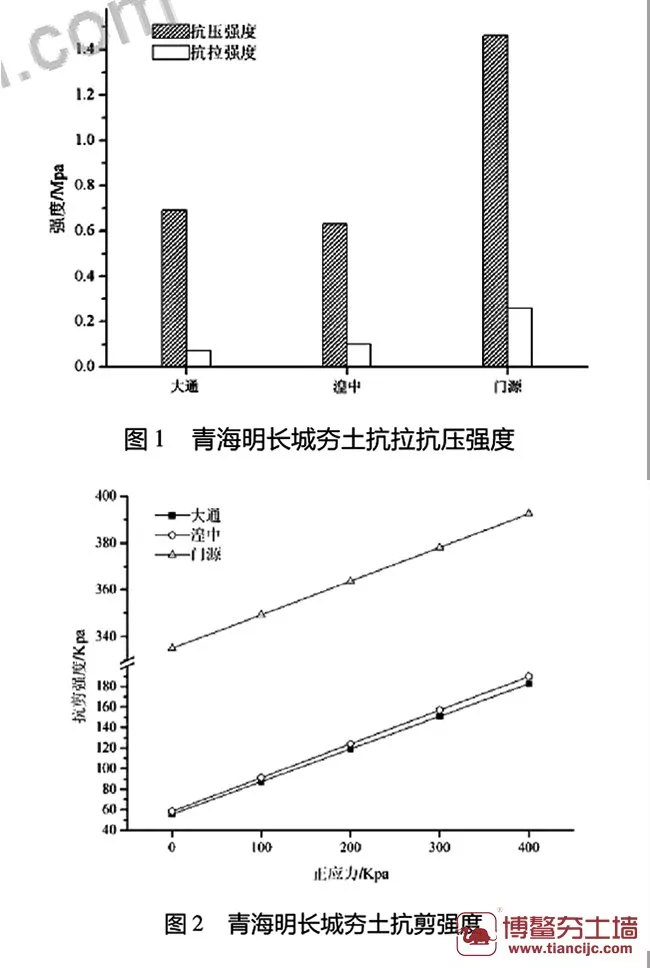

力学性质又称强度,是与土遗址稳定性密切相关的重要参数,包含抗压强度、抗拉强度和抗剪强度三个方面,是土遗址变形破坏的直接判据,试验结果表明(图1、图2):青海明长城夯土体抗拉抗压强度较小且具有明显的各向异性,表现为垂直方向的抗压强度高于水平方向的抗压强度;垂直方向的抗拉强度则低于水平方向的抗拉强度;在土体的夯筑过程中累计击实功最大,垂直层面上的承载力远远大于平行层面。抗剪强度总体来说较低,同时体现出随着正应力增长而线性增长的趋势;湟中、大通夯土内聚力和内摩擦角的数值均较小,而门源明长城夯土的抗剪强度数值较为异常,最大可达400Kpa,内聚力和内摩擦角的数值均超出一般粉质粘土的均值范围。

要对土遗址实施有效地保护,必需从掌握土遗址的构筑材料性质开始。本研究以湟中、大通和门源境内的明长城夯土为例,从夯土的物理特性、力学特性、水理特性等几方面对青海境内的明长城开展研究,旨在为日后的文物保护提供借鉴依据。总体说来,青海境内明长城遗址夯土材料的力学性质较差,这与当时的夯筑工艺、取材以及多年的环境变迁有着极为密切的关系。

二十二站林场,大兴安岭密林深处,“黄金之路”古驿遗址

大兴安岭的茫茫林海之中,隐匿着一条联通外界的古驿路,绵延近千公里,它是清代捍卫领土主权的“奏捷之路”,也是开发漠河金矿的“黄金之路”。它就是大兴安岭地区唯一的全国重点文物保护单位,古代黑龙江地区重要文化线路之一,墨尔根至漠河古驿站驿道遗址。

这个冬日,来到塔河,来到二十二站林场,在冰与雪中,走进墨尔根至漠河古驿站驿道第二十二站遗址,挖掘清代驿道的文化底蕴,触摸大兴安岭的沧桑巨变。

▼奏捷之路,黄金古驿

墨尔根至漠河古驿站驿道遗址是清康熙二十四年(1685年)春,为准备进剿盘踞在雅克萨的沙俄入侵者开设的。清政府调集蒙古族士兵五百人并索伦兵一部在理藩院侍郎明爱的率领下,沿大兴安岭北坡砍树为路,架木为屋,自墨尔根(今嫩江县)至雅克萨斜对岸额木尔河口(今漠河县二十五站村),每隔 30 公里左右设一站,沿途共设置 25 个站舍。这条驿道的设立,比由墨尔根经黑龙江省将军驻地爱珲再溯黑龙江上行而至雅克萨城的驿路,缩短了 400 余里行程,加快了军事传递、军力运输、军需供应,在两次雅克萨自卫反击战中起到了重要作用,被称为“奏捷之路“。

雅克萨反击战争结束后,清军从驿路撤走,这条战时赶修的驿道驿站逐渐荒废,直至光绪十三年(1887 年),清政府派吉林候补知府李金镛为漠河矿务局第一任督办,由黑龙江城(瑷珲)经墨尔根沿清康熙年间的旧驿道,开辟“黄金之路”。光绪十四年(1888 年),李金镛从陆路赴漠河开办金矿,沿雅克萨驿路旧址向漠河老沟金矿增设了 6 站,直到三十站漠河(今北极村)、三十一站老金沟,之后,随着矿区的发展,驿路再次向西延伸到洛古河,增设三十二站和三十三站,向西直达额木尔河畔的洛古河。至此,这条驿路全程近 1000 公里,之间每 30 公里设一个驿站。此后,虽几经荒废,但世居于此的鄂伦春人一直沿用。

这就是中国北方历史上著名的“黄金之路”,在组成驿道的 33 站中,大兴安岭区域内设有23站,从 11 站进入呼玛县北疆乡开始,直达中国最北的漠河县洛古河,长度达 700 公里,其中,呼玛境内 7 站,塔河境内 6 站,漠河境内 10 站。部分驿站遗址沿用百年前的名字,甚至依旧在使用,有的是林业检查站,有的是养路道班,还有的是林场场址。

塔河二十二站林场,因是古驿站中第二十二站而得名,是墨尔根至漠河古驿站驿道保存得最完整的遗址之一。大兴安岭的冬天,千里冰封,万里雪飘,乘着车来到森林腹地,来到二十二站林场,在零下28℃的户外久久停留,触摸百年前的沉重历史。

二十二站林场的地上遗存并不丰厚,有的或许被大雪掩埋,无法探寻,可是,只是站在二十二站林场,不需要其他凭据,便能轻易的清时捍卫领土主权、驱逐外强的壮举,回望大兴安岭林区的沧桑巨变。

▼密林深处,林场人家

冬季的二十二站林场,沉睡在大兴安岭的密林深处,只是,踏上厚厚的雪,慢慢走进,依旧能发现黄金古驿的新风新貌,国有林场的转型蜕变。

2014年,中央1号文件明确要求大兴安岭林业集团公司全面停止商业性采伐;2016年,塔河县启动国有林场改革。二十二站林场,在抚育和管护森林之外,靠山吃山,种植食用菌,养殖森林猪、山鸡;挖掘驿站文化、知青文化,以厚重的历史和原始的生态,吸引着旅游者的视线。

林场森林猪养殖已颇具规模,以东北本地猪作为饲养品种,采取圈养和放养相结合的方式,每天定时将森林猪放养到山林中,让其自由采食纯天然的野果、野菜、野草、树叶等林下食物,早、晚配制两顿玉米面混合豆饼和麦麸等无化学添加剂及生长素的饲料作为补充。这种得天独厚的养殖方式,使猪肉肉质鲜嫩、肌肉弹性好、口感独特,没有野猪肉的粗糙和圈养家猪肉的肥腻感觉,味道鲜美、营养丰富。在林场食堂,吃一顿森林猪,才知道,原来猪肉,也可以这般美味。

二十二站林场大力发展林下种养业,森林猪之外,还养殖了生态鸡、松鼠、毛驴;种植了黑木耳、灵芝、五味子、赤芍。当围坐在饭桌上,听着林场领导介绍一道道自产的生态美食,很难忽略那激昂的语调,发光的眼神,那是对未来的期许。只可惜,大雪封山,没能走进密林深处,一探森林猪惬意的生活。

沉醉于林场的原始生态,也发现了林场开放的怀抱。为了迎接外地游人,依托森林、驿站资源,林场建设了最北驿站邮所、知青文化园,开起了旅馆饭店。冬日的林场,驿站邮所、知青文化园都没有开放,只是在外面匆匆一瞥,却不难发现它们与二十二站林场的契合。

最北驿站邮所是黑龙江最北的驿站邮局,邮局造型独特,是一座具有大兴安岭地域特色的木刻楞建筑,外部色彩选用象征着喜庆吉祥的中国红,搭配原木色,在大兴安岭遍地的雪白中遗世独立。这座别致的建筑,从设计到建设,没有聘请过一名专业人员,均是由林场场长带领职工设计建设。

知青文化园,顾名思义,是还原知青时代的文化记忆,还原那段激情燃烧的岁月。在大兴安岭建设初期,二十二站林场聚集了来自全国各地的热血青年,它们在这里挥洒着汗水与热血,燃烧着青春与激情。大雪尘封下的知青文化园,让人忘记了这是林场新建的体验园,偶尔露出的建筑,年代感十足的老物件,让人恍惚间回到当年。

然而,最让我流连忘返的,依旧是林场人家。大雪覆盖下,一排排黄色的矮房,整齐,鲜艳;林场职工在这里生活,或鸡鸣狗吠,或炊烟袅袅,是冬日林场最鲜活的存在。森林禁止砍伐,但林间死去的落叶松,依旧可以在林场人的手中变成一堆堆柴火,温暖着整个冬天。

新浪微博:@觉非行记