阅古楼,位于北海公园白塔山的西麓,左傍琳光殿,右近分凉阁,与太液池对岸的震旦香林遥遥相望,建于乾隆十二年(公元1747年),楼呈半圆形,玲珑俊雅。"阅古楼"三字为乾隆手书。楼内墙壁上,镶嵌着我国著名的《三希堂法帖》等石刻495方,它是我国现存最完整的石代书法集成石刻,全名为《三希堂石渠宝笈法贴》,共收集了我国从魏晋至明末135位著名书法家的340件楷书、行书、草书等作品,总计约十万字左右。书法、刻法均极其精美,被称为"双绝"。这是一座集我国历代著名书法之大成的杰出建筑,在我国文化艺术史上占有非常重要的地位。

用时参考

北海公园游玩3个小时

交通

地铁6号线,北海北站下车B口出,步行约1.2公里

118路,北海北门站下车,步行约850米

101路,北海站下车,步行约1.1公里

701路,北海北门站下车,步行约840米

门票

参照北海公园

旺季(4月1日-10月31日):门票:10元/人 联票:20元/人

淡季(11月1日-3月31日):门票:5元/人 联票:15元/人

琼岛门票:10元/人;团城门票:1元/人;

开放时间

参照北海公园

11月至次年3月:6:30-20:00,19:30止票

4月-10月:6:30-21:00,20:30止票

景点位置

北京市西城区文津街1号(故宫北)北海公园内

园林瑰宝丨北海阅古楼《三希堂法帖》石刻

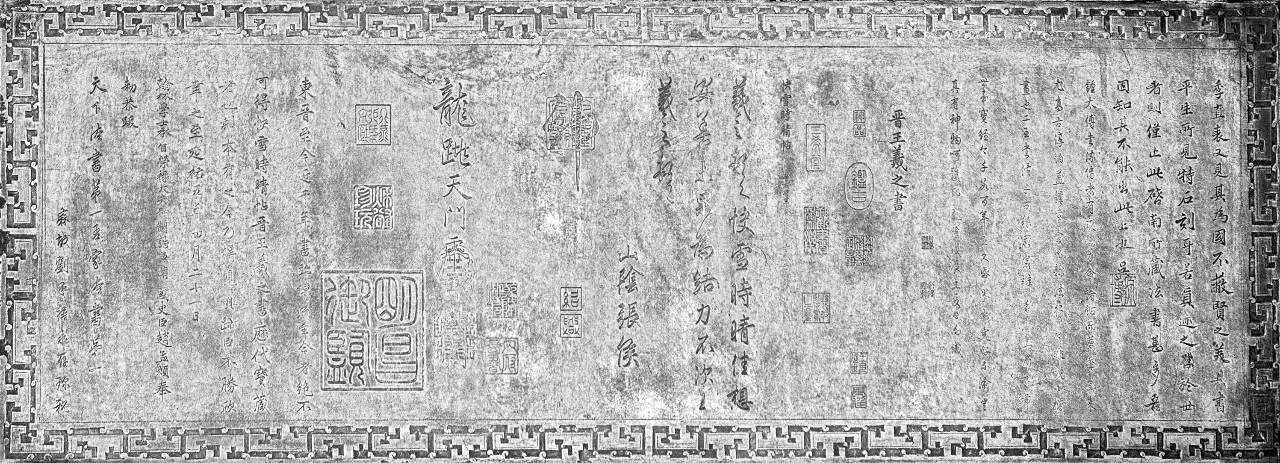

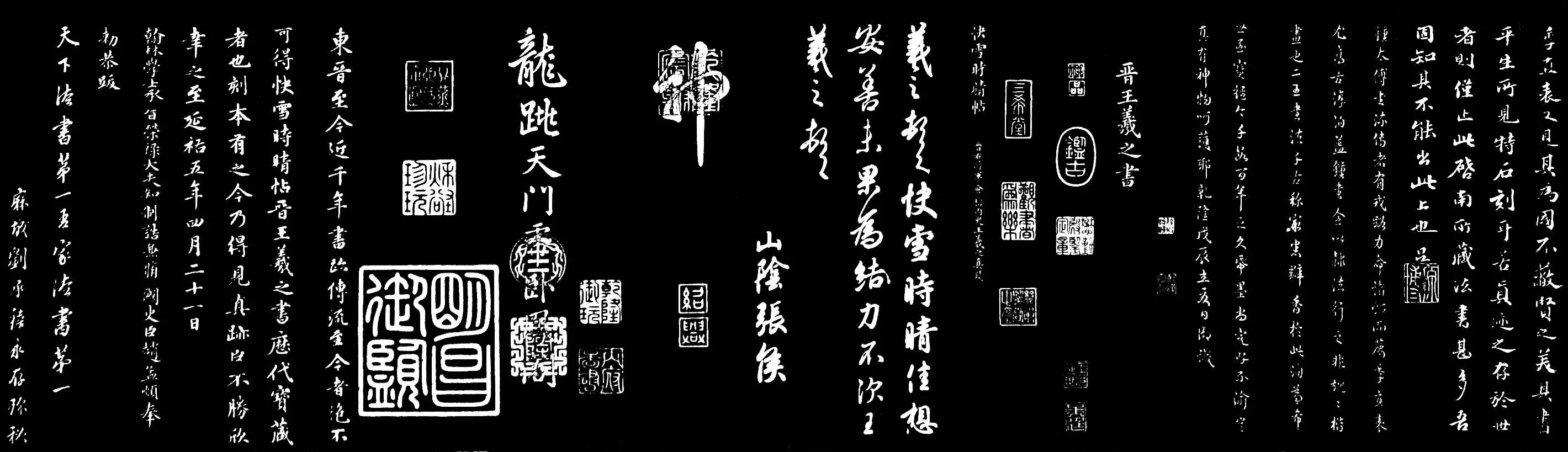

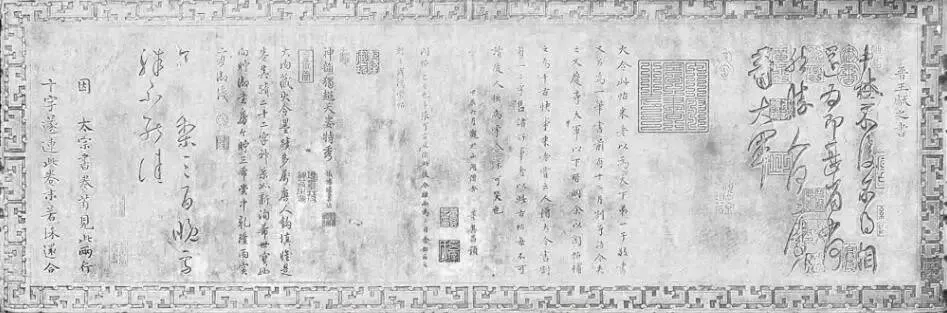

阅古楼位于北海琼华岛西麓,始建于清乾隆十八年(1753年),是一座风格独特的园林建筑。楼依山而建,呈半圆形,上下两层,左右环抱,楼内四壁嵌满《三希堂法帖》石刻,共四百九十五方。为中国古代书法集成的石刻珍品。

阅古楼石刻是我国保存自魏晋以来最为完整的古代书法石刻珍品集成,全名为《御制三希堂石渠宝笈法帖》。此丛帖按照历史顺序排列了我国历代书法家的作品,从中不仅可以系统地了解各时代书法家的风格及演变过程,而且还有助于对中国传统文化艺术的学习和研究。

小编为大家精选

北海阅古楼中著名法帖石刻

与大家一同领略中国书法艺术之美

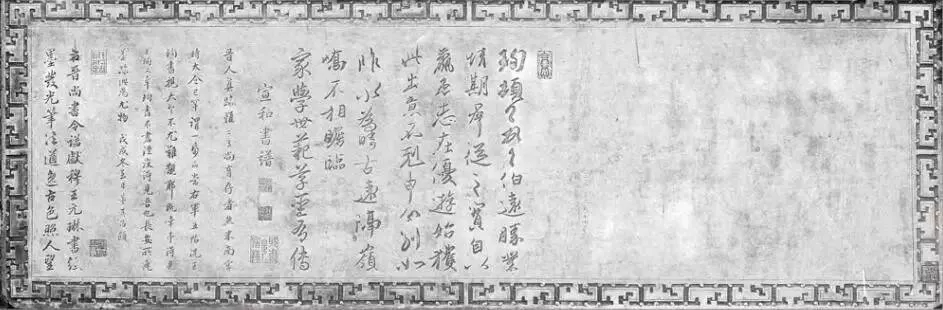

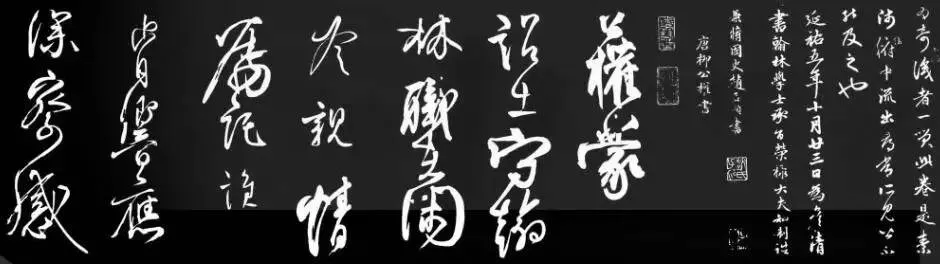

快雪时晴帖

【文】羲之顿首快雪时晴佳想安善未果为结力不次王羲之顿首山阴张侯

王羲之【晋】字逸少,琅琊临沂人。草隶、八分、飞白、章行等诸体皆精,草隶为古今冠。草书法张芝,正书学钟繇,后又遍习梁鹄、蔡邕等书,精研体势,增损古法,一变汉、魏朴质书风,创研美流便之体。与钟繇并称“钟王”,与其子王献之并称“二王”。于我国书法艺术史上具有继往开来之功,后人以“书圣”誉之。

伯远帖

【文】珣顿首顿首伯远胜业情期群从之宝自以羸患志在优游始获此出意不克申分别如昨永为畴古远隔岭峤不相瞻临

王珣【晋】字元琳,小字法护,琅琊临沂人。善行书、草书,董其昌《画禅室随笔》卷一《题王珣真迹》云:王珣书“潇洒古淡,东晋风流,宛然在眼。”

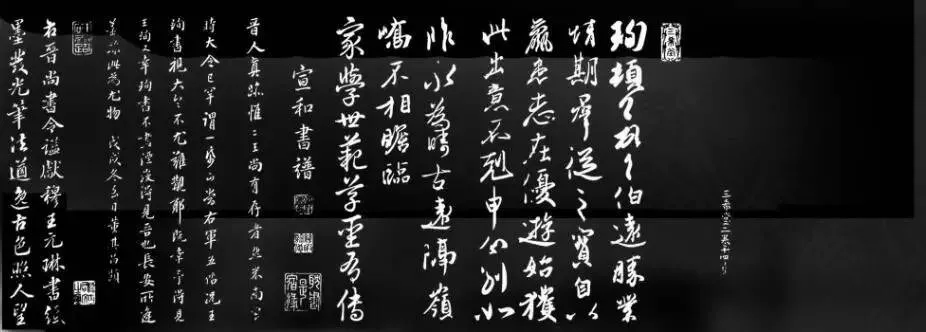

蒙诏帖

【文】公权蒙诏出守翰林职在闲冷亲情嘱托谁肯响应深察感

柳公权【唐】字诚悬,京兆华原人。公权博贯经术,其书法结体劲媚,自成一家。书法初学王羲之,后遍阅隋唐名家笔法,融北碑方笔于楷书之中,兼得欧体紧密、瘦劲险峻及颜体纵势、行笔转折等两家之长,从而形成结构严谨而开拓、用笔挺秀劲健之楷书字体。

中秋帖

【文】中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军

王献之【晋】字子敬,王羲之七子。工书、正、行、草书诸体兼擅,尤精行草,与其父并称“二王”。

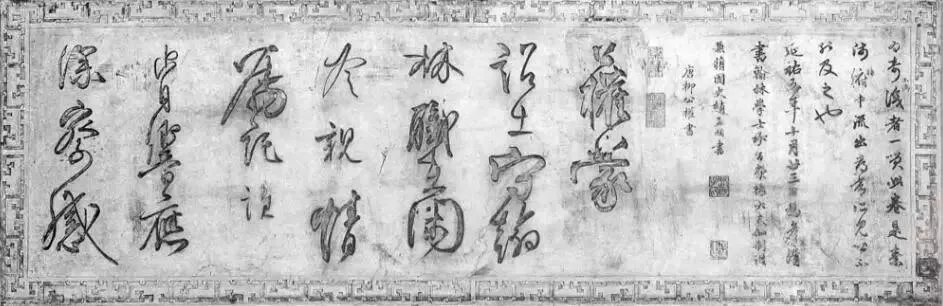

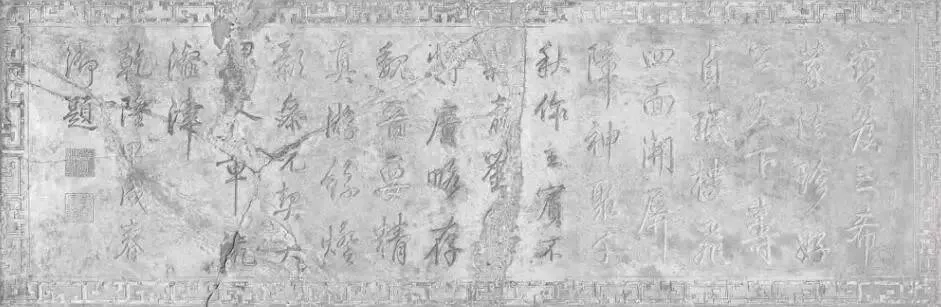

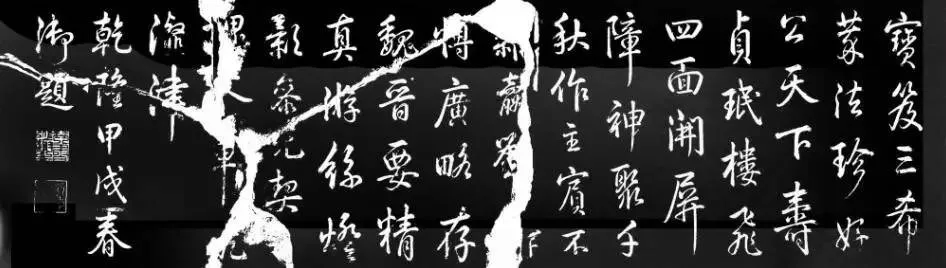

咏阅古楼御制诗石刻

【文】宝笈三希萃法珍 好公天下寿贞珉 楼飞四面开屏障 神聚千秋作主宾 不杂赢刘夸博广 略存魏晋要精真 游丝灯影参元契 大块文章沆瀣津 乾隆甲戍春御题

高宗【清】爱新觉罗·弘历,清朝第六位皇帝,年号“乾隆”。乾隆帝在位期间清朝达到了康乾盛世以来的最高峰。乾隆书法在传承经典上下了很大功夫,他不断追摹先贤,组织人员编撰《石渠宝笈》、《秘殿珠林》等书画著录。

图文提供:北海公园管理处

开馆时间:9:00-17:00 15:30停止入馆

*园博馆已实行实名制入馆,请您携带有效身份证件入馆参观(学生请携带学生证)。

*园博馆作为北京市中小学生社会大课堂资源单位,长期开展各类园林主题校外教育活动,欢迎北京市中小学生持“北京市中小学学生卡”(天坛背景,无照片)到馆内中央大厅游客服务中心进行刷卡登记。

游客服务中心咨询电话:010-63915025(周二至周日 9:00-17:00)

地铁路线:地铁14号线至园博园站,换乘专55路公交车至正门下车。

公交路线:乘坐327路、385路、951路至芦井站下车,向东步行5分钟即到。

喜欢我们的文章,为我们点赞吧

展览 | 教育 | 文化丨收藏丨学术

重庆主城保存最完好的古戏楼 阅尽百年沧桑

这栋修建于光绪三十一年,距今已有103岁的清代戏楼,位于巴南区二圣镇老街中心,在百年历史中,她曾影响过10万巴南人的生活,踏青寻芳的你,如果经过这里,不妨去看看,这至今也是重庆主城保存最为完好的古戏楼。

巴南文管所资料显示,二圣戏楼坐东向西,总建筑面积约380平方米,一楼一底,重檐歇山顶,抬梁式梁架,小青瓦铺面,戏楼四角飞翘,造型独特。戏台进深9.7米,宽8米,左右各连接一个耳房,主要是演员更衣的地方。戏楼背面底层边长21.5米,现被隔成四间房屋,和两个通道;台前台梁有木雕戏剧人物,花卉。

记者看到,戏楼的正梁题记有“大清光绪三十一年仲秋下浣。”“民国元年维修”等字样。

此外,戏楼的檐顶落了一些砖瓦,右边的飞檐也缺了一个角。戏楼屋檐下的天额上,双龙抢宝的图案已经有了裂痕,地额上刻的武士,脸庞已经显得很模糊。如今已经被判定为危房的戏楼,前后拉起了警戒线,屋顶上也长出了杂草。

1983年在第一次全国文物普查中,二圣戏楼被申报为区级文物。

现在市民看到的二圣戏楼,和原貌区别不大,只是更换了一些木材。现在这栋建筑最老的部分,就是戏台上的武士和“双龙抢宝”雕刻。而作为二圣镇以及周边七八个乡镇最老的建筑,二圣戏楼从清代开始到上世纪90年代,影响了周边10万人的生活。

在戏台的正对面,修着18级石阶,这里就是在戏楼演戏,放电影时,人们观看的地方。

现在这里也至少能容纳2000观众。而在解放前,这里曾有一个万天宫,旁边还修得有包厢,供乡绅们看戏,现在戏台正对面左侧的石头,就是包厢的遗迹。

记者从市文物部门查阅的资料显示,目前全重庆还保留下来的古戏楼,有9处,大多是清代末期建筑。其中合川最多有3处,荣昌有2处。在主城,除了巴南二圣戏楼外,还有北碚偏岩古镇戏楼,九龙坡区走马镇关武庙戏楼。目前,二圣戏楼是当中原貌保存得最为完好的古建筑。

重庆时报记者 李文彬 摄影报道

云间第一楼、李塔、广富林……阅读建筑中的松江古韵!

你知道吗?上海市截至去年已有全国重点文物保护单位29处,市级文物保护单位238处,区级文物保护单位423处,文物保护点2745处,共计不可移动文物3435处。

其中有一些古遗址、古墓葬和古建筑体现了上海历史的厚度,也是上海地区文明的滥觞。而这些文物中,一大部分都在松江!今天小乐子就带大家领略一下上海之根的古韵~

古遗址

位于松江县小昆山镇姚家圈。1980年当地社员在田野翻地时,发现一口古井,从井的下层和附近新开河两岸断面上,采集到数十件新石器时代遗物,分布范围约1万平方米。其中有早期印纹陶等马桥类型的文化遗存,崧泽文化类型的各式夹沙陶残物。1985年被列为县级保护地点。

位于松江县小昆山镇汤庙村。1962年发现,分布面积约6.4万平方米。1980年对遗址试掘,有早、晚两期印纹陶文化遗存。晚期遗存中找到水井4口、墓葬4座,清理的墓葬中出土40余件陪葬物品,属崧泽文化。1977年被列为市级保护地点。

位于松江县松江镇西北约13公里处的平原村。因其在小机山东山麓,又名机山遗址。1959年发现,暴露的原始文化层,采集到的古代遗物,属于晚期印纹陶文化亭林类型。1979年先后两次发现新石器时代遗物共15件,经鉴定属崧泽文化、良渚文化类型,最早的遗物距今约5000年。1977年被列为市级保护地点。

广富林古文化遗址

位于松江县佘山镇广富林村北。遗物分布面积1万平方米以上。1959年发现,1961年、1979年两次发掘,采集与发掘到新石器时代晚期和春秋战国时代吴越文化两层,出土生活、生产器具及玉器,为典型的良渚文化遗存。1977年被列为市级保护地点。

古墓葬

陈子龙墓位于广富林文化遗址内,墓主是明末清初最杰出的三大诗人之一——陈子龙墓。

古建筑

在松江县松江镇中山东路松江第二中学门口。始建于宋代,元末毁于火灾,后重建五楹谯楼。清兵南下时,楼毁于大火。顺治初年,在旧基上重建鼓楼三楹,高16米左右,雄伟壮观,甲于一郡,清道光年间称今名。1950年在大风中倒坍,现仅存楼基残墙。1985年被列为县级文物保护单位。

在松江县松江镇方塔园内。原在包家桥东堍,1984年迁移今址。始建于明代,清初曾为江西巡抚朱春住宅。部分柱子与梁枋用楠木制成,故俗称“楠木厅”,厅堂设为朱舜水纪念堂。1985年被列为县级文物保护单位。

古塔篇

西林塔

又名崇恩塔。位于松江县松江镇中山中路西塔弄东侧。南宋咸淳年间建接待院,后改名西林禅寺。塔因寺名。明洪武二十年(1387年),僧淳厚重建,更名圆应塔。后渐倾圮。正统年间(1436-1449年)重修。砖木结构,七级八面,高46.5米,塔壁夹墙中砌有砖梯,塔身除顶层木结构平座及腰檐是明代建筑外,大部系宋代原物。1982年被列为市级文物保护单位。

俗称方塔。位于松江县松江镇方塔园内。建于北宋熙宁、元 年间(1068-1093年),名吉云宝塔。后因塔在原兴圣教寺内而改称今名。砖木结构,九级方形,高42.5米。留存宋代斗拱117朵和宋代佛像壁画。1974年大修,发现镇塔地宫文物,出土汉白玉石匣一只,四周雕有龙虎图案,内有铜佛像、舍利珠、银盒和唐、宋钱币等。1996年被列为全国重点文物保护单位。

位于松江县李塔汇镇。相传唐太宗之子李明任苏州刺史时建。原为礼佛之塔,初称礼塔。后里人为祭祀李明,称为李塔。砖木结构,七级四面,高约30米,塔壁有大小不同的砖雕佛像约200尊。今存塔体。1985年被列为县级文物保护单位。

护珠塔

位于松江县天马山镇天马山。建于北宋元丰二年(1079年)。因塔内藏有舍利珠,夜晚闪亮发光,名护珠塔,又名宝光塔、护珠宝光塔。砖木结构,七级八面。清乾隆五十三年(1788年)失火,烧去塔心木、楼板、扶梯、腰檐,平座亦残缺。塔身向南倾斜6°51′52″,中心位移2.27米,斜度超过意大利比萨斜塔。斜而不倒,故俗称斜塔。1983年被列为市级文物保护单位。

位于松江县佘山镇,西佘山东坡。建于北宋太平兴国年间(976-983年),因修道者名“秀”参与筑塔,故名。又称月影塔。七级八面,每级方向依次转换成45度。1962年被列为县级文物保护单位。

桥梁篇

位于松江县松江镇,跨松江市河。建于明天启年间(1621-1627年)。原名永丰桥,因位于西仓附近,又名西仓桥。因桥南有松江府漕运仓一大仓,故又称大仓桥。五孔石拱桥,拱圈铺青石,桥面铺花岗石,跨度约50米,宽3米。1985年被列为县级文物保护单位。

俗称跨塘桥。位于松江县松江镇西端,跨古浦塘。始建于宋代,名安就桥。明成化年间(1465-1489年)桥毁,在旧址重建石桥,为当时松江(别称云间)最大一座桥,桥顶东边栏石下刻有“云间第一桥”五字。三孔拱形大石桥,拱圈用青石,桥面、石阶、栏杆用花岗石,长49.3米,宽3米,高约8米,古朴壮观。1985年被列为县级文物保护单位。

位于松江县松江镇方塔园内。建于南宋绍熙年间(1131-1162年)。为单孔平板石桥,桥面为武康石,石梁上刻有莲花纹图案。是上海地区最古老的石桥。1985年被列为县级文物保护单位。

古石刻

上海古石刻只有松江唐经幢1座

建于唐大中十三年(859年),距今已有一千多年的历史,是上海现存最古老的地面文物。唐经幢由大青石雕刻垒砌而成,现存21级,高9.3米,幢身8面。

- End -

☟