仁钦则乡牛古沟陶器是谢通门县唯一自治区级非物质文化遗产,也是谢通门县的特色民族手工业产品。

古墓被否,广陵城考古现场出土大量陶器碎片、骨头!

古墓,似乎天生自带神秘气息。很多人都对古墓充满了各种奇思怪想,或许源于众多影视剧,或许源于各类盗墓小说,总之,它很值得人们关注,这不,广陵成古墓最新的后续来了!看看现场这么多网络直播,文安电视台也来这里录像了。

据有关专家透露,通过对考古发掘现场综合分析,并非网上流传的古墓,而非常象是房屋的地基,可能是当时宋朝军队的营房或是屯粮的粮仓,具体结论还要等待考古部门的权威鉴定。下面视频是考古现场出土的瓦块:

据文安衣食住行消息,目前施工队正在紧锣密鼓的工作,爆料微友说现场出现不少碎片、骨头。

据《文安县志》记载,广陵城为宋将杨延朗囤粮之所,以守益津关,又称军粮城。从发现的遗物看,这座城的时代是战国至宋的古城遗址,确切认定有待进一步考证。遗址北部保存较好,地表暴露有青砖布瓦,出土过铠甲残片和泥质灰陶罐等文物。

15座古墓葬,25件陶瓷器......灌云这里惊现一批晚唐五代古墓葬

“经过对出土文物和墓葬形制的分析,我们初步断定罗祖庙古墓葬是晚唐五代时期的古墓葬,距今约1100年的历史。”日前,参与现场发掘的连云港市文物专家说,这也为研究连云港地区晚唐五代时期的历史文化面貌和社会发展水平以及丧葬习俗提供了有力物证。

今年6-8月,为配合连云港新机场项目建设,经国家文物局批准,市博物馆对花果山国际机场建设范围内古墓葬进行了抢救性考古发掘,现场共发现晚唐五代时期墓葬15座,出土了25件典型的晚唐五代陶瓷器。“这对研究灌云乃至连云港地区唐宋时期历史文化、墓葬形制及丧葬礼俗增添了新材料。”发掘现场专家说。

此次发现的古墓葬位于我县小伊乡罗祖庙庄东南,盐河东5公里,古泊善后河西1.5公里,中心地理坐标为北纬34°41′25.68″、东经119°18′37.08″,海拔7米。据相关资料显示,此处墓葬距跨越两汉、唐、五代、宋、清等多个朝代的海州张庄古墓葬群20公里。据了解,建国后,连云港市境内曾发掘多处古墓葬,第三具马王堆类型湿尸——西汉女尸“凌惠平”古墓就在张庄古墓葬群内。

罗祖庙古墓葬共发现15座古墓葬,其中土坑墓6座,砖室墓9座,墓葬分布比较集中,开口层位相同、墓向基本一致,相互之间无打破关系。部分墓葬被扰动,保存较差,其中3座砖室墓墓室结构保存完整。发现的墓葬皆为平民墓,墓葬规模小,墓室砌法粗糙且狭窄,采用贴棺起砌砖法,随木棺弧度逐渐叠涩内收,在棺上使用立砖交叉成“V”字形券顶,构筑成长梯形砖室墓,这种墓葬形制在周边海州、淮安地区晚唐至北宋时期墓葬中多有发现。这批墓葬随葬品较少,只有少量陶瓷器,多放在墓室外头部,以罐+碗或者壶+碗为器物组合,二者常组合在一起放置,罐或壶在下,碗在上倒扣覆盖。

作者:夏兴俭

金华600年古村别有洞天,陶器与人的故事从这里开始……

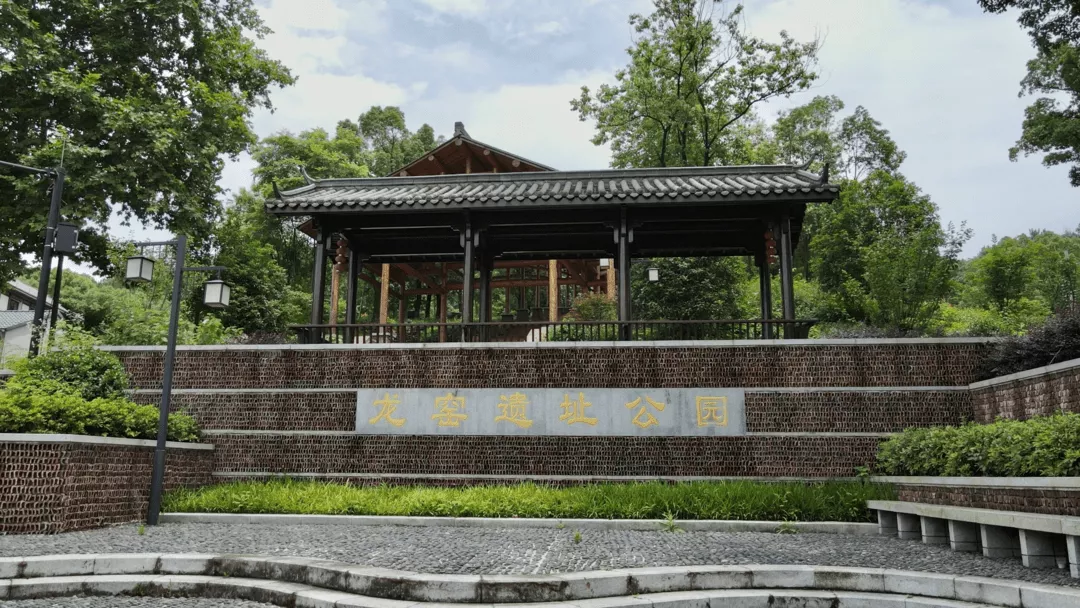

“夫天地者,万物之逆旅也,光阴者,百代之过客也。”龙窑遗址公园静卧于宋宅村的西山上,仿佛在诉说窑火的故事,向世人展示历史的光芒。

在飞逝的光阴中,我们因陶而重塑时间。

龙窑遗址公园坐落于金东区澧浦镇宋宅村,距今已有600多年的历史。宋宅村地处金义快速路旁,与琐园国际研学村隔路相望,其下有宋宅和缸窑两个自然村,村民近700人。宋宅、缸窑两村历史上统称为缸宋,宋氏是村庄的主姓,始祖于元朝末年从义乌佛堂迁到本地,至今已有700余年,形成了以缸窑为生产区、宋宅为居住区的村落格局。

如今的宋宅村,别有一道风景。房前屋后,几乎家家门前都种了植物,而这些植物,大多种在陶缸里。一些老房子的墙壁,并不是用砖头和黄泥砌起的,而是由一个个形状各异的陶缸和瓦片垒起来。这种情况在别的村子并不多见。

多少辈先人的肩挑背扛

叠出了缸窑如今的模样

换窑喽

响彻整个村庄

是窑厂烧窑换班时特有的高亢

如美妙的旋律

深藏着孩提时的乐章

久久萦绕

耳畔回响

——出自泽红《故乡——缸窑》

宋宅村最早的缸窑遗址在今宋宅村清塘西首,俗称“大弯头”,缸窑的形制为龙窑。

龙窑是我国窑炉的一种形式,最早出现于商代,又称长窑,依一定的坡度建造,以斜卧似龙得名。

宋宅村党支部书记王文安是土生土长的宋宅村人,年轻时也是陶器生产队的一员,对龙窑有着独特的感情。他骄傲地说,陶器生产是宋宅村世代相传的产业,历史上曾以三条龙窑、三百多工人的规模盛极一时。

龙窑作为陶瓷生产的重要生产工具,其投入成本非常大。为了降低投入,提高龙窑的利用率,聪明的宋氏先人当年就以“股份制”的形式由五房人共同建造和维护。五房各自生产陶坯,以七日为一个周期轮流使用龙窑,而成品又独立销售。这种合作方式是一个专业陶器生产家族能延续几百年的一个重要因素,也是维系宋氏家族和谐稳定的纽带。

王文安说:“现在大家的生活条件变好了,我们就想把窑的遗址重建回去,让后代人也看看以前的窑是长什么样的。”

龙窑遗址公园的龙窑按照原来比例重建而成,长约50米,由窑头、室、肚三部分组成。制成的胚胎从窑肚进入,均匀地放入室,然后封上窑肚。在窑头处堆上树枝,点上窑火。要在窑头处燃烧一天左右的时间,火势才会均匀地上升到密室中。室上方有三排小孔,是观察内部情况和添置树枝燃烧的地方。等从窑头涌上的热气将这些小孔所在位置的内部烧成青灰色,オ能从这些小孔中从下到上添置树枝,增加窑身内部的温度。

龙窑的旁边是一棵有着410年树龄的古樟树,被当地人称为“保护神”。巍然挺立的古樟树,见证了龙窑的兴衰过往。

由于樟树原来长在山坡上,树随山势向外倾斜,经过数百年的生长,越发倾斜和失重。为了保护这位“老者”,村民们用钢管撑住树的枝干。

村民们最喜欢做的事情便是在枝繁叶茂的大樟树下休闲乘凉。重要的节日里,村民还会在樟树下表演节目。

村民严飞说,农村一般都有较大的古树名木(多为樟树)作为该村的“水口树”。它们雄踞村头,生命力极强,俗称“樟树娘娘”,自然成为崇拜祭祀的对象,绝对禁止砍伐。

“以前我们村的制缸收入非常可观,集体收入在镇上属于前几名。以前家家户户都要用到缸,酿酒、盛水、过年腌菜,用途很广。后来被塑料制品、铝制品冲击了,村民就基本不做缸了。”王文安说道。

近年来,由于现代轻便的塑料盛器的出现,宋宅燃烧了600多年的龙窑于1993年封存,告别了历史舞台。

随着21世纪的到来,新一代缸窑烧制技术传承人开始重操就业。目前宋宅村仍有两户人家在制作缸窑产品,村民宋开友从事缸窑烧制已四十多年,制作的产品主要用于烤制金华酥饼。

如果说土是陶的生命,无土不成陶,那么火便是陶的灵魂,无火不成器。

从陶泥到塑烧成器,是一次脱胎换骨的嬗变,是一场人与火携手的舞蹈。我们永远不知道窑门打开后将看到什么颜色,却因此对它更加满怀期待。正如人生,经历淬炼后,浴火重生,终成大器,方显温润不竭的生命美感!

文章来源更金东

部分图片来源于网络,版权归原作者所有