一周一墓——万屯汉墓群(古物地域性研究资料必备欢迎关注、分享)

遗址名称:万屯汉墓群

遗址时代:东汉

发掘年代:1975年

地理位置:万屯镇新桥村、下坝村、万屯村及毗邻的顶效镇合兴村、郑屯镇前锋村、鲁屯镇章磨村和桔山街道办的峡谷村等处

要了解一个地方的历史文化,从考古学角度看,最直接的方式就是对当地的古墓葬进行发掘和探测。而古墓葬泛指人类古代采取一定方式对死者进行埋葬的遗迹,包括墓穴、葬具、随葬器物和墓地。

兴义万屯汉墓群,位于兴义市万屯镇新桥村北,东汉时期墓葬。在新桥、张屯与贾家坝等三地2平方公里范围内分布17座,除2座墓葬封土不存,其余皆保存较好,墓呈圆形,高约1.5—2.5米,直径6—15米。1975年—1991年发掘9座,有砖室、石室墓,其中,兴义M8出土的铜车马是我国汉代文物中的佳品。

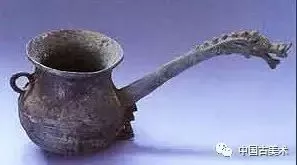

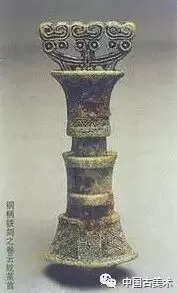

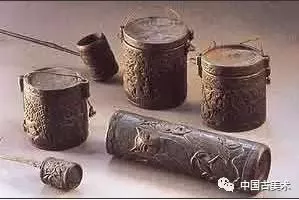

兴义的古墓葬分布很广,其中以秦汉时期的土著民族墓葬和汉墓最具文化内涵。历年来,在兴义古墓中发掘出土了大量历史价值较高的珍贵文物,如铜车马、提梁铜壶、镂空铜豆、水塘稻田模型等,均成为探讨不同时代、地区和社会阶层之间丧葬习俗以及所属时代社会生活状况的重要实物资料。

万屯汉墓群,贵州省文物保护单位。位于兴义市区东北35公里处的万屯镇简槽沟一带,墓室数量众多,考古工作者于1975年试掘了7座,1992年再次发掘一座。

就在上世纪七十年代中期,刚刚成立“贵州省革命文物、历史文物调查征集办公室”后,省博物馆就组织专门的工作人员到兴义地区开展考古的前期工作。

黔西南文物管理专家黄理中介绍,一九七六年十二月到次年一月这一段时间,省里的考古调查队来到兴义,当时就在万屯这一带进行调查。依据相关考古知识,调查队随后就挖了一个墓室,最后这个墓室定名为8号墓。

挖开这个墓葬,收获了意外的惊喜,出土了很多文物。当年,看到墓葬外边的形状仅是一个封土堆,土是堆起来的,看上去很普通,结果挖下去就发现了大量的随葬品,再把它进行清理,又有了重大发现。墓葬里前方位置是个甬道,又叫做墓洞,进去古墓的下方,全部是汉砖铺设的人字型,前面接着墓道处有一道坎上去,叫做墓堂前厅,又叫前堂。后面也有一个厅堂的位置,铜车马就是在甬道那个地方发现的。发现时,铜车马因被其他陪葬品挤压,已经支离破碎,但整个形状还可以复原。后面是墓室,这个墓室向东,这一块是棺材停放位置,即是停放墓主人的地方。在对面的西方位置,又找到一些生活用具方面的陪葬品。在这个8号墓里出土的文物中,当数铜车马、水塘稻田模型、摇钱树等最有研究价值和文物价值。这些文物刚一出土,就被省博物馆的专家带到省里去研究了,至今也没有还回真品,兴义现有的均为高仿品,并非出土的真物。

当年,省考古调查队的人员顺着公路来到兴义县顶效区万屯公社,以及兴仁县雨樟区交乐公社,试掘了十二座古墓。兴仁的交乐、格沙屯,兴义的万屯、郑屯、鲁屯相互连成一片,地势较为开阔,形成许多小块丘陵,这样的地理环境在田野考古调查中,都属重点调查对象,调查队员进村后,都要走访农家,在交谈中了解古墓古遗址的相关原始信息。

那次调查试掘的十二座古墓,主要是兴义市境内的万屯汉墓群。该汉墓群位于万屯镇新桥村、下坝村、万屯村及毗邻的顶效镇合兴村、郑屯镇前锋村、鲁屯镇章磨村和桔山街道办的峡谷村等处,保护范围约65.61平方公里。尽管这些墓葬在历史上都曾被盗过,但从1975年至1992年两次抢救性发掘的9座古墓来看,墓种还是比较多的,主要分为砖室、石室、砖室与石室同冢三类。根据平面形制,又可分为刀形券顶墓、长方形券顶墓和“凸”形券顶墓,最具代表性的就是万屯镇境内的兴义8号墓了。

兴义8号墓里的汉代铜车马是一件极为珍贵的汉代文化遗物,马车不仅有车厢,还有车篷,车马总长112厘米,铜马分段铸造,合装而成,可任意拆卸。全马分头、耳、颈、身躯、尾,左前肢微提,张嘴露齿,两耳直立,腹部丰满,臀部方圆,长肢、肘腋开豁,尾打结,动感十分强烈,马的缰绳及车的连接绑缚,皆以涂金薄铜片充绳索,分负车、牵引及驾驭3部分。

从整个结构看,汉代铜车马结构主要分为驾马、轮与轴、车厢与篷盖3部分,全系手工制作。驾马包括衡、轭、曲、辕四大部件。车轮均为宽牙,毂居其中。车厢为长方形,上覆以弧形篷盖,底部除四周框以轸之外,其间还有4条纵横条,二横二纵,交接于边框外,均加铆。

当年,专业的考古工作人员通过对铜车马进行修复,知其制造技术有范铸、煅制、延压、铜竹复合制4种;装配方法有扣接、焊接、铆接、子母口套合4种;装饰主要是压花和鎏金,整体美观严谨,工艺精湛。车的构件多达260余件,长短大小不同,规格形制各异,复原装配时,无论套合、连接、斗合,都是丝丝如扣,非常牢固。铸造的原料为青铜合金成分,经贵州冶金设计院化验,结果为含铜47.35%,铅30.7%,锡10.8%。铜车马已被鉴定为国家一级文物。

从文献上的记载看,秦汉时期,巴蜀、夜郎、滇国之间有路可通,也就是说今天的四川、贵州和云南,已经有路可通了。铜车马的发现,对于探索汉代川黔交通,以及车制冶炼工艺等提供了实物资料。在发掘过程中,大家都有一个疑问,就是这一墓室的主人绝不是一般的人物,那他又是什么身份呢?

关于墓室主人的身份问题,根据古墓所在地域以及当年的建置情况看,汉武帝元鼎六年(公元前111年),平南夷,以其地设牂牁郡。汉代牂牁郡很大,辖十七个县,兴义府地只有其中三个县,即夜郎县、谈指县、漏江县。到了元封二年,又设置过毋掇县及贲西县,属益州郡。平帝元始四年,改牂牁郡为同亭郡。光武中兴后,郡县原名又才改回来。由以上信息可知,这地方只设过县。按《后汉书·舆服志》记载:“贾人不得乘马车”,省博物馆考古专家推测认为,墓主可能是当时某县令的妻子。

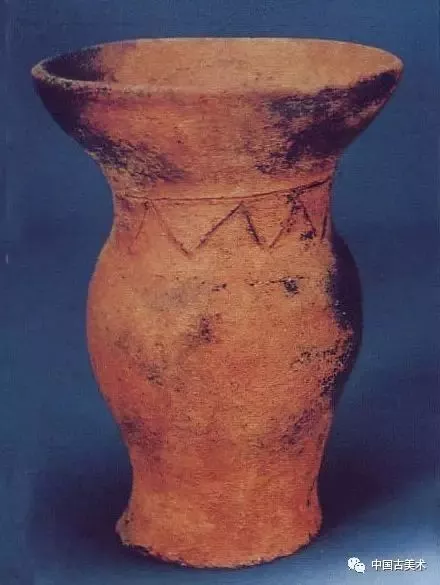

在这座古墓中,除了发掘出珍贵的汉代铜车马外,还有另一件稀有的珍贵文物,那就是陶制水塘稻田模型。这珍贵文物的出土,曾引起考古学家的极大重视,它和汉代铜车马一道,用铁的事实彻底改变了考古学界曾固执地认为贵州无古可考的判定。

水塘稻田模型为泥质灰陶,椭圆盆形,宽边、浅腹,直径44.5——46.2厘米,高8.4厘米,厚1厘米左右。盆内分为两部分,一半为水塘,一半为稻田。水塘里,碧波荡漾、游鱼嬉戏。透过清澈的池水,似乎可见将要丰收的菱藕。模型布局虽然简单,却给人清新舒适的感觉。稻田分成四大块,块块有通水缺口,这是一种理想的灌溉设想。水塘和稻田之间,筑有一道堰堤,沟渠纵横。中段设有涵洞通水灌田。堰堤上立一只小鸟展翅欲飞。盆内四壁,植有一行行绿柳。其设计巧妙、制作精美。模型内的各项设施,展现出一派生机盎然、阡陌纵横的田园风光。这一珍贵文物的发现和出土,给我们提供了汉代兴义乃至整个黔西南地区农业生产的情况。

在1800多年前的兴义这块土地上,曾设置过漏卧县,虽然地处偏僻,经济、文化、交通都比较落后,但是在中原文化的影响下,先进的耕作技术通过各种渠道不断传进来,使这里的农业生产有了较大的发展。“水塘稻田模型”的出土,就是最有力的物证。

根据史料记载,在东汉“光武中兴”后,经过经济恢复和发展,朝廷注重发展农业,兴修水利,全国出现了较为安定的局面。“水塘稻田模型”这件汉代墓葬遗物,与当时的社会及经济面貌是吻合的。

万屯汉墓群分布范围之广,数量之多在贵州实属少见;出土文物珍贵,汉代曾修筑“南夷道”,直达贵州等西南地区,墓葬中铜车马等交通工具的出土,有助于探讨“南夷道”的走向和当时的交通状况;万屯汉墓群还为探讨汉代农业生产水平、生产技术等提供了实物见证,对探讨汉中央王朝在贵州境内郡县建置、汉移民来源、居住环境、聚落构成与分布、人与自然的关系等提供了重要线索。

1999年12月,贵州省人民政府公布万屯汉墓群为省级文物保护单位。2013年3月,国务院核定公布其为第七批国家级文物保护单位。在古墓中出土的这些文物,不仅让兴义这个地方“有古可考”,而且还在古墓之外又有了新的重大发现。

其他文物欣赏:

Hash:36684f3c913a9bd11276b6e63f54a3c82df69578

声明:此文由 中国古美术 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com