湖南大学早期建筑群,位于湖南省长沙市湖南大学校内,在湘江西岸岳麓山东,指湖南大学早期阶段(1926—1959年)建成的校舍建筑。

中文名:湖南大学早期建筑群

地理位置:湖南省长沙市

所处时代:民国

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:国务院

编号:7-1833-5-1833

最新!第二批中国20世纪建筑遗产名录出炉,湖南大学早期建筑群等高校建筑入选,超全图文带您领略古建风采

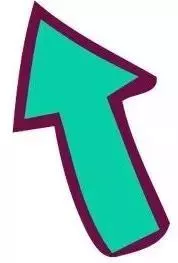

12月2日,第二批中国20世纪建筑遗产名录发布,多座高校建筑入选,包括金陵女子大学旧址、重庆大学近代建筑群、湖南大学早期建筑群、齐鲁大学近现代建筑群、四川大学早期建筑群、山西大学堂旧址、北京大学地质学馆旧址、黄埔军校旧址、云南陆军讲武堂旧址、保定陆军军官学校、民国中央陆军军官学校等,其中一些昔日院校现今已非校园,一并介绍供大家欣赏。

校址初设于绣花巷李家花园,1922年(民国十一年)在宁海路现址开工建设,1923年建成六幢宫殿式的建筑,它们分别是会议楼(100号楼)、科学馆(200号楼)、文学馆(300号楼)及三幢学生宿舍(400号楼、500号楼、600号楼)。1924年,又建成了一幢学生宿舍(700号楼)。1934年,又建成了图书馆和大礼堂。

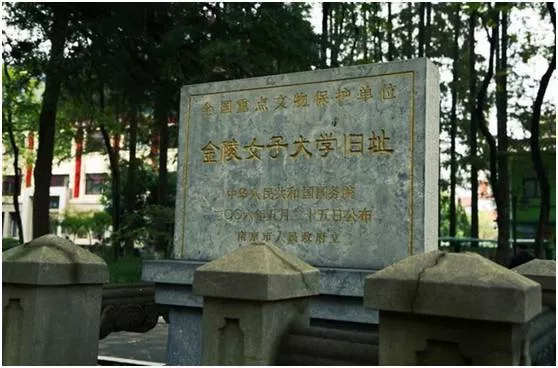

金陵女子大学整个校园建筑充分利用自然地形,按照东西向的轴线布置,布局工整,平面对称。

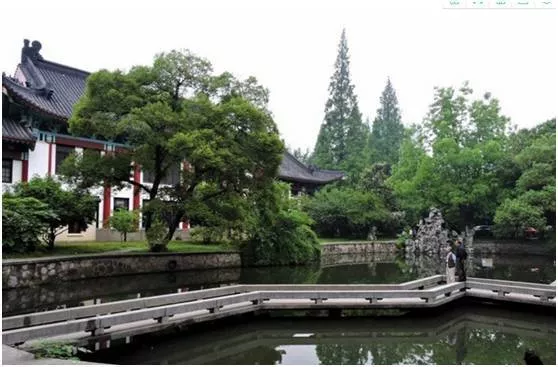

这些建筑物以宽阔的大草坪为中心,造型均是中国传统宫殿式建筑风格。建筑材料和结构采用西方钢筋混凝上结构,建筑物之间以中国古典式外廊相连接,为中西合璧的东方建筑群。被称为“东方最美丽的校园”。

会议楼(100号楼):原为接待厅和室内运动场,又名中大楼。坐西朝东,建筑面积1432平方米,单檐歇山顶,小瓦屋面,中部屋顶略高,立面左右对称。主体二层,地下室一层,屋顶一层。钢筋混凝土结构,屋架有木结构和钢筋混凝土结构两种。

科学馆(200号楼):原为自然科学楼。建筑面积1541平方米,钢筋混凝土结构,单檐歇山顶,主体二层,屋顶一层。平面布局为内廊式,楼梯设在大楼中部。

文学馆(300号楼):原为教室兼行政楼。建筑面积1492平方米,钢筋混凝土结构,单檐歇山顶,主体二层,屋顶一层。平面布局为内廊式,楼梯设在大楼中部。正门入口处,建有一座宽大的门廊。

学生宿舍(400-700号楼):建筑风格相同,单檐歇山顶;建筑面积都是1151平方米。主体二层,屋顶一层。钢筋混凝土结构,木屋架。建筑物两端建有柱式望楼。

图书馆(现为华夏图书馆楼):建筑面积1397平方米。钢筋混凝土结构,单檐歇山顶。

大礼堂(现为教工活动中心):建筑面积1444平方米。钢筋混凝土结构,单檐歇山顶,主体二层,屋顶一层,地下室一层。

重庆大学近代建筑群(今:重庆大学)

重庆大学创办于1929年,早在民国时期就是中国最杰出的国立大学之一。

寅初亭,兴建于1941年,位于重庆大学梅岭之上(A区第五教学楼右边)。寅初亭是为了赞扬和表彰马寅初先生为国家、民族的利益不惜牺牲个人的斗争精神与崇高品质而建,它是抗日战争时期,全国人民反对蒋、宋、孔、陈四大家族的一座丰碑。

寅初亭藏身于“梅岭”香樟林中,不显山不露水,低调而不张扬

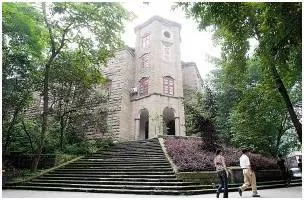

重庆大学工学院楼,建于1935年,作为重庆市二级文物保护单位屹立在幽静的重庆大学校园中。这是一幢3层的欧式建筑,用坚固的石材垒成。1940年5月29日曾在轰炸中遭重创。2004年已修复。工学院大门外是重大沿嘉陵江的临江路,与沿路的历史建筑文字斋、理学院楼(重庆大学第一教学楼)、松林坡礼堂一起承载着重庆大学的历史痕迹。建于1935年,作为重庆市二级文物保护单位屹立在幽静的重庆大学校园中。这是一幢3层的欧式建筑,用坚固的石材垒成。1940年5月29日曾在轰炸中遭重创。

用日机炸毁工学院大楼一角而制作的“大轰炸纪念碑”

重庆大学工学院旧址

有些破损的原国立中央大学“七七抗战大礼堂”

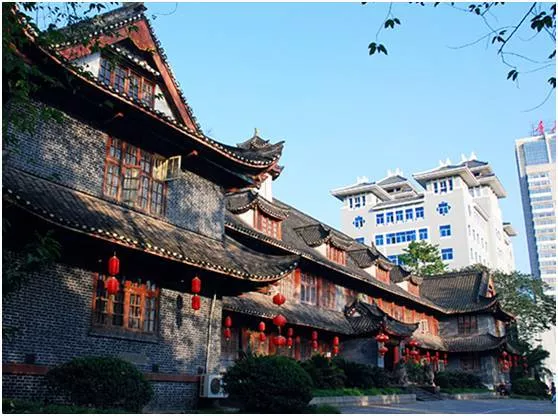

第一教学楼,建成于1933年(原理学院楼)。“中国式”建筑风格,修建于1930年-1933年。重庆市最典型的中国式建筑,由重庆大学的创建人之一沈懋德先生设计。工字型平面,中轴对称。建筑主体部分为双层带阁楼,屋顶为重檐歇山形式,屋面坡度较陡,开老虎窗与与现在重庆大学工商管理学院相邻,与文字斋相伴,正门入口前面对重庆大学团结广场,后入口为重大沿江道路—临江路,可以眺望嘉陵江。

古老楼宇漫长林阴所散发出来的敦厚博大的气息,古香古色的第一教学楼仿佛就是从线装书里走出来的一样,充满了温婉的书卷气质。

这座楼是和沙磁文化区的盛名连在一起的,成为抗战文化的前沿阵地,还是陪都重庆吹响抗战号角的烽火台。邓颖超、郭沫若、黄炎培、马寅初……许许多多的著名人士都曾在这栋两层小楼里慷慨陈词,指点江山,挥斥方遒。

时光荏苒,第一教学楼已由最初的理学院变成了今天的艺术学院。从圆规三角尺到油画板雕塑刀,教学楼里依旧进行着线条与圆形矩形的组合。对于一教来说,变化的只是穿梭过往的人流,永恒的则是她一如既往的大气、典雅和凝重。

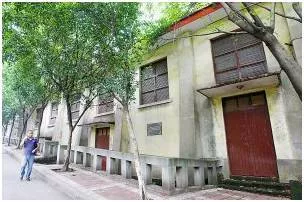

文字斋,1933年建成。可能因为粉刷过的缘故,墨墙朱檐崭新蔚然。不经意间,檐廊漆色有些斑驳的廊柱也会悄悄告诉你这房子的确年代久远。

文字斋的所在叫“兰馨园”,这是一片种植着馨香兰草的花园,故得名兰馨园。

岳麓山下的早期建筑群

娟秀的岳麓山下,湖南大学早期建筑群被掩映在一片郁郁葱葱中。此次被评为国家重点文物保护单位的老建筑共有9栋,均建造于20世纪20-50年代,分别是:二院(今物理学院实验楼)、科学馆(今校办公楼)、工程馆(今教学北楼)、大礼堂、老图书馆、胜利斋教工宿舍、第一学生宿舍(今基建处办公楼)、第七学生宿舍(今离退休处办公楼)、老九舍。

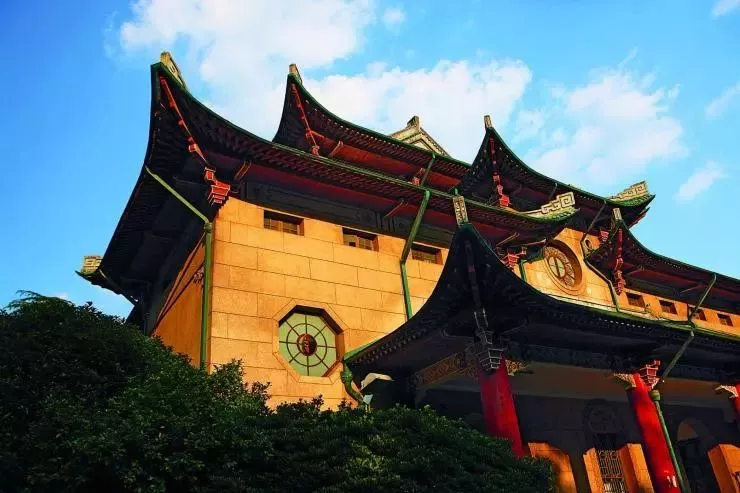

大礼堂

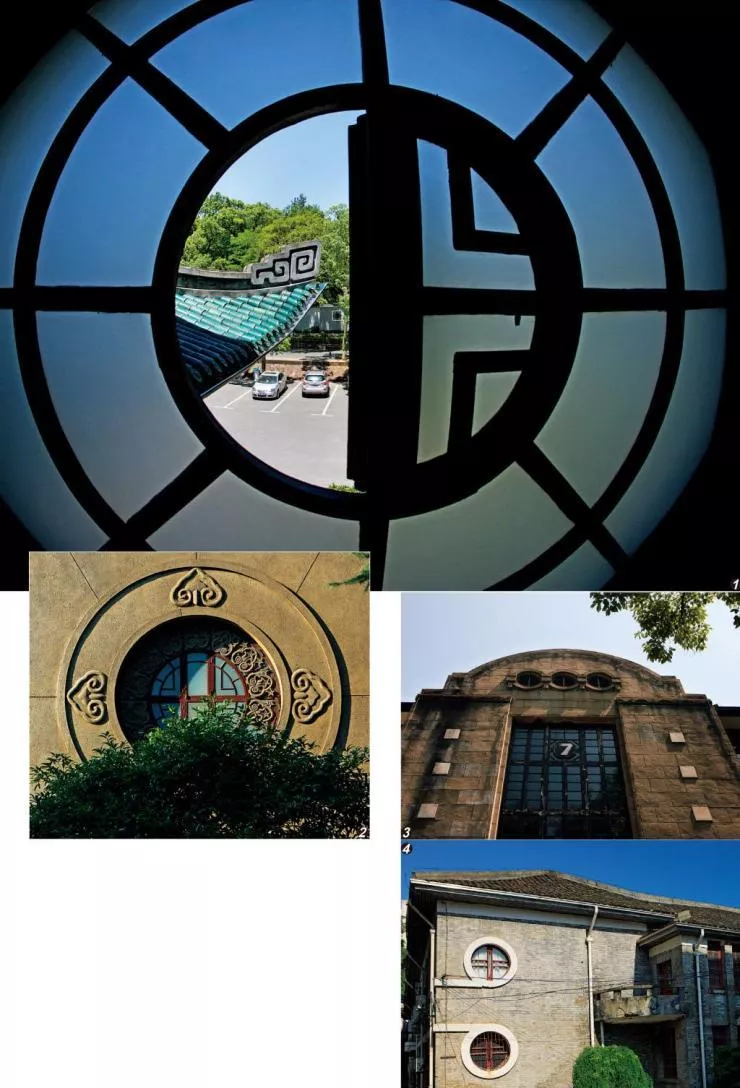

层层叠叠的屋檐,错落有致,在中国传统重檐歇山顶所营造的古韵之间,竟然开有一扇特别的圆窗。重檐与圆窗,一个是中国古典主义,一个是西方现代主义,设计师柳士英创造性地将二者结合在一起,便成就了图中这般美景。如此在细节上的创新手法,在湖大的其他早期建筑中也屡见不鲜。

工程院

圆弧的墙面、窗台、窗檐,使右页的工程馆顿时动感起来,这与下图中位于德国波茨坦的爱因斯坦天文台“柔软”的墙面有异曲同工之妙(供图/TPG)。二者风格同属于早期现代主义思潮中的德国表现主义,通过夸张、超常、动感的建筑形象表达设计者的思想情绪。早期现代主义建筑即使在20世纪40年代的西方也属于前卫的设计,在紧随西方潮流的中国更是凤毛麟角,因此,这栋建筑显得尤为特别和珍贵。

这9栋建筑分别体现了上世纪20年代至50年代不同历史时期的建筑艺术风格,有20、30年代的西洋古典主义和折衷主义风格的建筑(二院、科学馆);有40年代的早期现代主义风格的建筑(工程馆、胜利斋、一舍、七舍、老九舍);还有50年代的民族形式建筑(大礼堂、老图书馆)。

科学院

如果不特别说明,多数人可能会以为这精美的拱券应出自国外的某栋建筑。实际上它是湖南大学的科学馆(现湖南大学校办公楼)。钟情西洋古典主义的设计师蔡泽奉,不放过任何一个可以展现“美”的细节,譬如这罗马式拱券的纹饰,单看已很精美,其凹凸处留下的阴影更是与纹饰相得益彰。

老九舍

其他被列为国宝的大学建筑群大多是同一年代,统一风格的建筑,而像湖南大学这样不同时期不同风格的建筑群较为少见。

门廊前的4根柱子,使“二院”很容易被辨认。柱子带着简洁明了的现代主义特征,花岗岩墙基是西洋古典式,屋顶檐口起翘的曲线却是中式风韵。

二院

湖大建筑群的建筑风格正好与中国近现代建筑风格的发展演变同步,是中国近现代建筑史的缩影,同时也清晰地体现了从古代书院走向现代大学的历史过程,犹为宝贵。

柳氏圆圈

圆圈,也是湖大早期建筑中出现最多的一个符号:学生第七宿舍的圆弧状檐下是一联排的圆圈;学生第九宿舍外墙上线条长驱直入,在圆里无限循环;更有趣的是大礼堂的圆窗:从外看,圆窗精致而美丽;从里向外看,打开的那半扇窗框住了一幅半圆的美景,与周遭朦胧的圆弧形玻璃相映成趣。

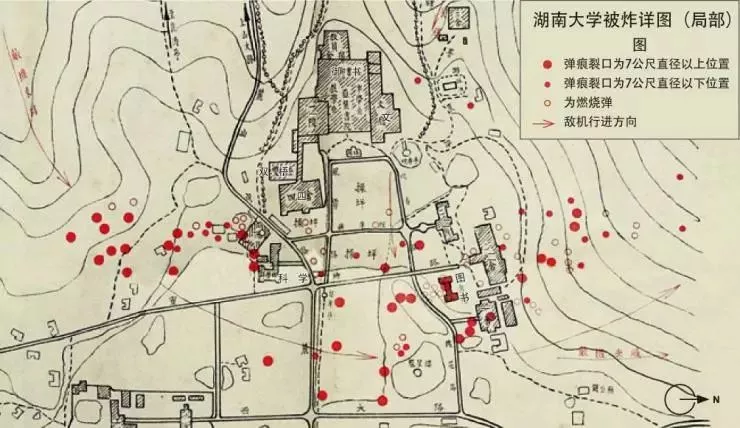

说到湖南大学的老建筑,还与两次关系国家历史的重大事件有关。抗战爆发后,故宫内保存的数十万件国宝为防不测,分两路向南迁移。其中一路经过长沙,就存放在当时的湖南大学图书馆地下室内。当这批国宝刚离开不久,这栋楼就被日军飞机炸毁,故宫国宝在此躲过一劫。1945年抗战胜利,日军投降,在国内分设了多个受降点,其中长衡岳地区的受降点就设在湖南大学。在湖南大学科学馆(今校办公楼)二楼东头的一间大房间内举行仪式,当时国民政府的王耀武将军接受日军投降。

老图书馆

石柱本属于左图中的老图书馆。抗战时,因暂存于其地下室的故宫南迁国宝,它遭遇敌机轰炸,仅有石柱残存。上图为当年湖大被日军轰炸详图,着重标示处为老图书馆。

“建筑是石头的史书”,湖南大学早期建筑群是千年学府百年名校的光荣历史的承载者,也体现了一段与国家命运息息相关的历史沉浮。

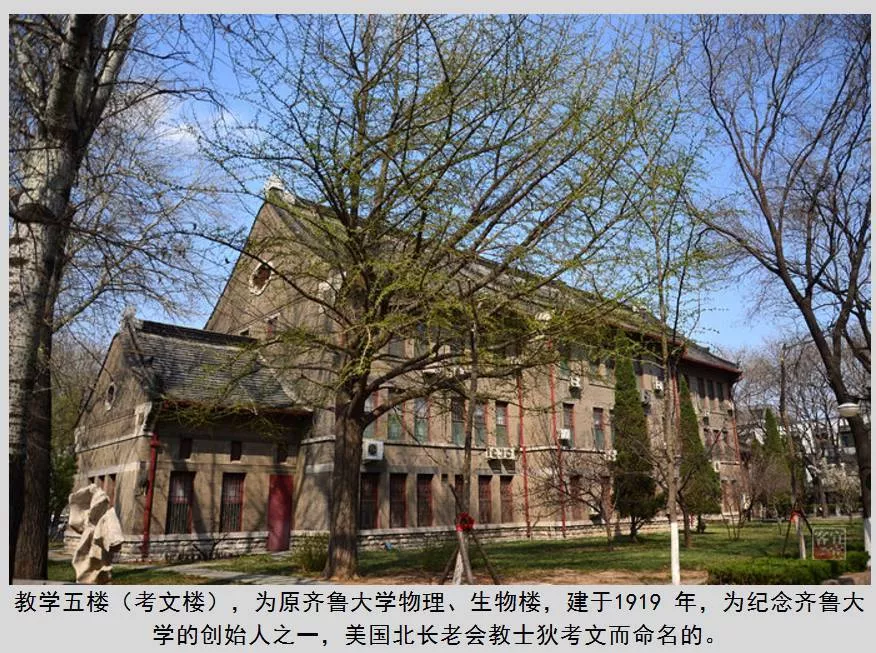

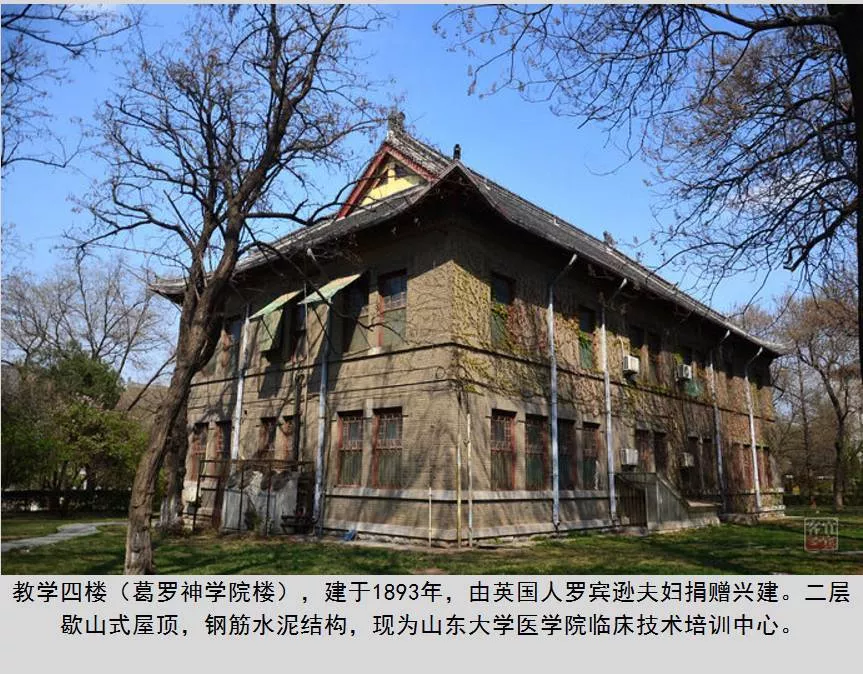

齐鲁大学近现代建筑群 (今:山东大学医学院、齐鲁医院)

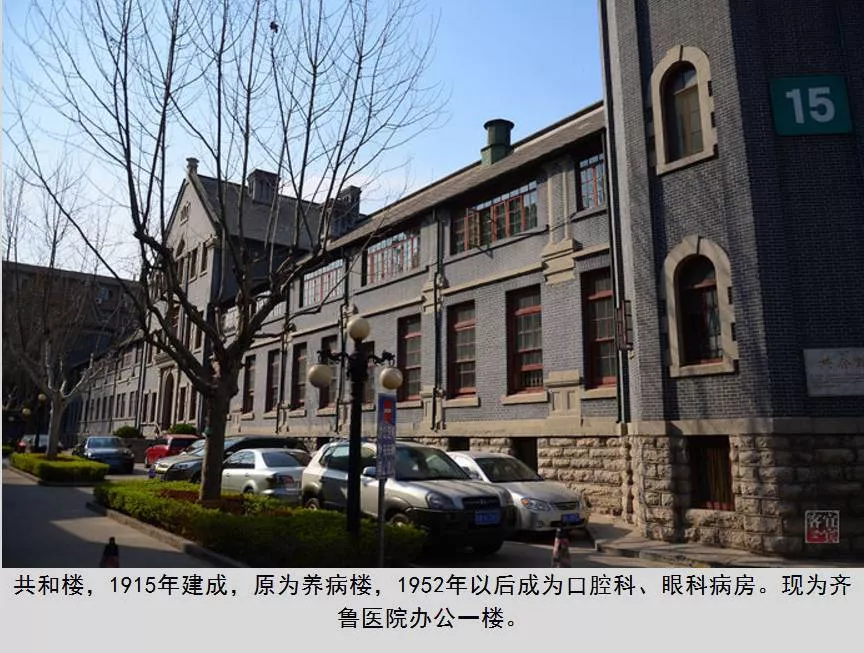

原齐鲁大学近现代建筑群在文化西路上,包括路南的今山东大学医学院(趵突泉校区)和路北的齐鲁医院建筑群。齐鲁大学和燕京、金陵、之江、东吴等大学,都是当时基督教会在华创办的13所教会大学。

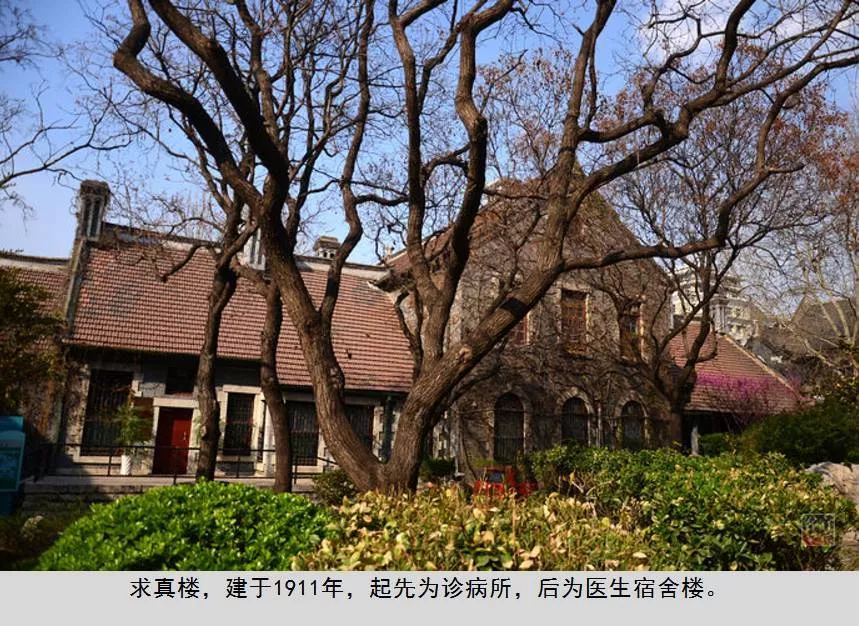

齐鲁大学的前身也是极为复杂和多变,历史可以追溯到1864年潍县广文学堂,它算是中国最早基督教所办的教育机构了。20世纪初,英国浸礼会和北美长老会开始将各自在山东所办的医校和医道学堂合并,改称济南共合医道学堂。1911年,教会将“医道学堂”这个教育资源重新整合,在济南选址新建校舍及医院,并改名为山东基督教共合大学。

1917年共合大学改名为齐鲁大学,原共合的文、理、神学和医科这四科全部迁到济南,结束了1904年以来四科三地的分散局面,成为一个综合性大学。建国后,这里按照老苏联思路进行了院校拆分,又改为山东医学院,老字号“齐鲁”作古,2000年以山东医科大学名义并入山东大学,两所百年老校又融合在了一起。

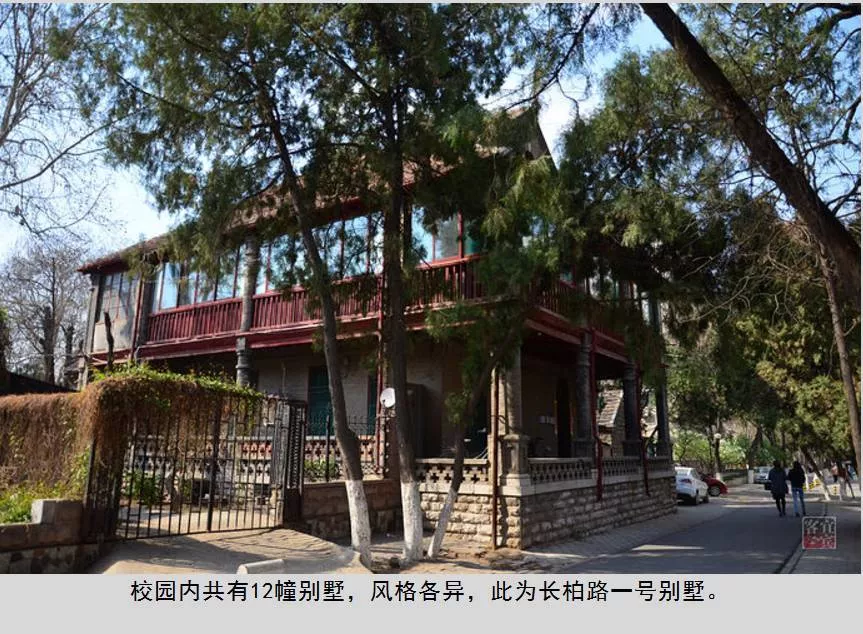

原齐鲁大学建筑群包括校友门、考文楼、柏根楼、神学院、四百号院(男生宿舍)、景蓝斋、教授别墅、圣保罗楼等,建造时间范围为1893至1924年。这里的建筑大都为中西合璧式的钢筋水泥建筑,中国建筑元素凸显。游走校园,花木扶疏,和其他国保大学一样,有着宜游宜学的双重功能。

四川大学早期建筑群(今:四川大学)

四川大学早期建筑包括华西校区的办公楼、1、2、4、5、6教学楼、老图书馆、钟楼以及望江校区第一行政楼。

华西第五教学楼,1928年竣工,为原华西协和大学教育学院,英文名The Cadbury Educational Building,英国嘉弟伯氏捐建(东头),为教育学院教学楼。1948年刘文辉捐建该楼西头。

华西第四教学楼,1915年动工,1920年建成,又名合德堂,英文名The Hart College,加拿大(英美)美道会为纪念最早到西南传教的赫斐氏所建,故又称赫斐院。建成时为物理系、数学系、农学院、宗教系教室。

华西第一教学楼,1924年竣工,为原华西协和大学生物楼,又名嘉德堂,英文名The Atherton Building for Biology and preventive Medicine,由美国夏威夷嘉热尔顿兄弟捐建,建成后为生物化学系、化学系、生物系、生理系。

华西第六教学楼,建于1920年,万德堂,又名万德门和明德学舍,英文名The Vandeman Memorial 。系国浸礼会万德门夫妇捐建。建成时处于华西大学西部,即今人民南路上。由于人民南路工程的需要,1960年万德门被拆除,搬迁至现在的位置。一砖一瓦,均按原貌重建。由于迁建处地面有限,原万德门背后的侧楼去掉了,楼顶上的一座二层亭楼也除去。该楼建成后即为教学楼和学生宿舍,早年华西师范学校亦设于此。

华西第二教学楼,1939年动工,1941年建成,为原华西大学苏道璞纪念堂,又名化学楼,英文名Stubbs memorial building 由 华西大学、内迁来蓉的金陵大学、齐鲁大学、金陵女子文理学院合资兴建。为纪念已故来华英国化学家苏道璞博士(StubbsCM.),命名为苏道璞纪念堂。当时四校约定该楼由各校化学系及金大的化工系合用,战后归华西大学所有,此楼沿用至今。

华西钟楼,建于1925年,又名钟塔,原名柯里斯纪念楼,英文名The Coles Memorial Clock Tower,由纽约柯里斯捐资建成。配有西式时钟,塔内有一座西洋铸座,早期由人工敲打,后改为电力。早期的钟塔顶部为尖形亭台,与塔基不太和蔼, 50年代初期改建为方形亭台。

第十教学楼

四川大学办公大楼建于1954年。由四川省建筑工程局设计公司设计,成都市建筑工程局第一工程公司施工。该楼原为成都科技大学第一教学楼,主要用于教学和实验。1999年,学校在保持该楼原貌的情况下,对大楼进行了彻底地加固和维修。2000年元月,改做四川大学办公大楼。

山西大学堂旧址(今:山西大学)

山西大学堂是中国最早设立的新型大学之一,创建于光绪二十八年(1902年),由英国传教士李提摩太利用清政府“庚子赔款”兴建。山西大学堂旧址规模宏大,布局整齐,建筑风格为中西结合,是近代中西文化合璧的实物例证。现存主要建筑为山西大学堂大礼堂。

山西大学堂旧址位于太原迎泽区侯家巷6号。这是一座仿英中世纪教学式砖木结构建筑,由英国传教士李提摩太利,用庚子赔款所建,是全国继京师大学堂(今北京大学)、北洋大学堂(今天津大学)之后的第三所大学堂。历经岁月,现存建筑为山西大学堂西学专斋及部分围墙。2013年,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

现存的旧址建筑为1904年建成的西学专斋工科教学楼,为典型的中西合璧式建筑。外墙色彩为灰色,窗套、山花及檐口为白色。楼立面为英国中世纪城堡形式,列柱式的围墙和凯旋门式的大门相组合。

不得不提的是,教学大楼和钟楼与避雷针形成“山”字,钟楼与大楼楼体形成“西”字,意指“山西”,整座大楼将“山西”两字巧妙地设计进去。而楼顶上的避雷针是100多年前先进科学技术的体现,使教学大楼显得非常挺拨,与钟楼突出的边角一起给人以积极向上的感觉。

大礼堂,为当时全省唯一的无大梁和内柱的新式建筑。礼堂由主楼与两侧翼楼组成。主楼宽三间,拱券式门洞,其上楼身两层,顶部辟有平台,上建方形钟楼一座。两侧翼楼宽各10间,高二层,下辟拱券式门窗洞,上为方形窗洞,窗口上装饰有西洋式倚柱,两坡水屋顶,建筑外观平衡对称,具有韵律感。

北京大学地质学馆旧址位于沙滩北街路西的沙滩北街15号院内。这座地质学馆是建筑学家梁思成于1934年设计,1935年8月建成。

该楼西南角下方的墙上嵌有一块奠基石,上面刻有:“中华民国二十三年五月十五日北京大学校长蒋梦麟奠基”。

在设计时,鉴于建设资金有限,梁思成设计了这座别致的现代主义建筑。建筑平面呈曲尺形,为三层砖混结构,建筑外形完全服从内部功能。体形仅微量曲折,打破了立面的平直感,大玻璃窗洞使该建筑的外形显得清新、轻巧。建筑的主入口设在东南角,门洞宽大内凹,混凝土挑檐简洁;门洞两侧的墙的线脚、灯箱,以及台阶花池,都将入口突出为这座建筑的重点。主入口立面左上方的女儿墙局部高起处,设有旗杆,强调了入口的位置。建筑整体设计精细,窗间的墙上以砖块砌成简洁的凸凹横线,门窗比例、楼梯扶手、墙角的弧线等设计,都形成了明快和谐的现代造型艺术风格。

根据记载,这座地质学馆“自民国二十三年五月间起工,至二十四年七月竣工,计土木工程费用并暖气卫生工程、电气工程及工程师设计费共6万余元。合其他设备计5500余元,合共6600余元。经费由本校与中基会合作特款及本校经常费拨付,并由本校地质系李四光、丁文江二教授捐薪资助。

地质学馆的建筑式样为L形,占地七百九十一平方米。南部为三层,北部除地窖外为二层。除楼板屋顶及四周大料用铁筋洋灰外,其余均用砖砌,由梁思成工程师设计。

地质学馆的“地窖层用为磨片室、储藏室、锅炉室等;第一层用为教室、古物陈列室、地史陈列室、暗室、阅览室、学生研究室、教员室、职员工作室等;第二层为教室、大讲堂、化验室、显微照相室、矿床实习室、矿物岩石陈列室、教员室等;第三层为教室、地质陈列室、教员室等。

1935年8月,北京大学地质系由北京大学二院(马神庙街的京师大学堂旧址)北楼迁入地质学馆,成为北京大学历史上首个拥有独立教学实验楼的理科系。1952年院系调整后,地质学馆连同北京大学工学院校舍都变为北京地质勘探学院(中国地质大学的前身)的校舍。后来,该建筑又改由中国社会科学院法学研究所使用。该建筑保存较好。

1976年唐山大地震之后,在该建筑的外墙增建了抗震框架,对原先简洁明快的建筑风格有所改变。室内装修也受到局部改造。

黄埔军校旧址

黄埔军校旧址位于广州市黄埔区长洲岛内,原为清朝陆军小学和海军学校校舍。1924年(民国13年)6月16日,孙中山在苏联顾问帮助下,创办了培养军事干部的学校,为名“中国国民党陆军军官学校”而后更名为“中华民国陆军军官学校”迄今。

抗日战争时期,黄埔军校旧址曾被炸毁。1964年做了一次较大的修缮,基本恢复了原貌。1984年建立黄埔军校旧址纪念馆,军校旧址的纪念建筑有军校正门、中山纪念碑、中山故居、俱乐部、游泳池及东征烈士墓等。黄埔军校旧址和校史,生动地展示了第一次国共合作时期国共两党携手进行反帝反军阀斗争的历史。

云南陆军讲武堂旧址

云南陆军讲武堂旧址,在今省农展馆、省图书馆一带。

现保存的旧址占地面积约为35000平方米,有主体建筑四合院、内操场、兵器库、大礼堂、马夫房、盥洗房、照壁等附属建筑。其中,教学主楼建成于1918年,建筑为走马转角楼,4幢长120米、宽10米、高10米的两层楼房,围合成正方形四合大院,对称衔接,浑然一体,四角有拱形门洞可出人。内设全长480米的内走廊,将东、西、南、北楼连为一体,楼上楼下自然环行。南楼、北楼原为学生宿舍,西楼为教室,东楼为校部办公室,建筑的外墙均为深米黄色,使人感到典雅、大方、稳重。旧址建筑面积超过7600平方米,教学主楼以土、木、石结合建成。

在设计建造中巧妙地把西欧建筑风格与中国传统建筑风格相结合,使得讲武堂成为一座典雅的中西合璧式建筑,反映了东西方文化交流融合的一段历史过程。

2015年11月起,云南陆军讲武堂文管所对主体建筑外立面实施了保养维护工程。修缮过程中严格按照原貌风格色调进行,依照黄墙红窗风貌对外立面进行了还原性保护修缮。工程施工严格按照文物保护修缮工序展开,经过打磨、粉刷、上漆等5道工序。

去年2月,随着讲武堂旧址管理使用权的统一,云南陆军讲武堂历史博物馆馆区面积扩大了1/3,近1万平方米,让讲武堂的历史文化底蕴更加厚重、军校历史轮廓和风貌更加清晰完整、文化和旅游服务功能更加完善、参观体验项目更加丰富。

今年2月份,云南陆军讲武堂照壁开始修缮。和很多常见的“一”字形照壁不同,讲武堂照壁呈“凹”字形撇山式,正身采用传统“山”字形三滴水形式,中间高两端低,总长21.7米。墙身均为青砖包砌土坯墙,俗称“金包银”,这是传统建筑的一大特色。同时,盥洗房、北围墙也都得到修缮。

保定陆军军官学校

保定陆军军官学校简称保定军校,创办于1902年的河北省保定市,是中国近代史上第一所正规陆军军校,停办于1923年,校址前身为清朝北洋速成武备学堂、北洋陆军速成学堂,陆军军官学堂。

学校位于保定旧城东北5华里,总面积约1500余亩。东西长两公里多,南北长一公里有余。

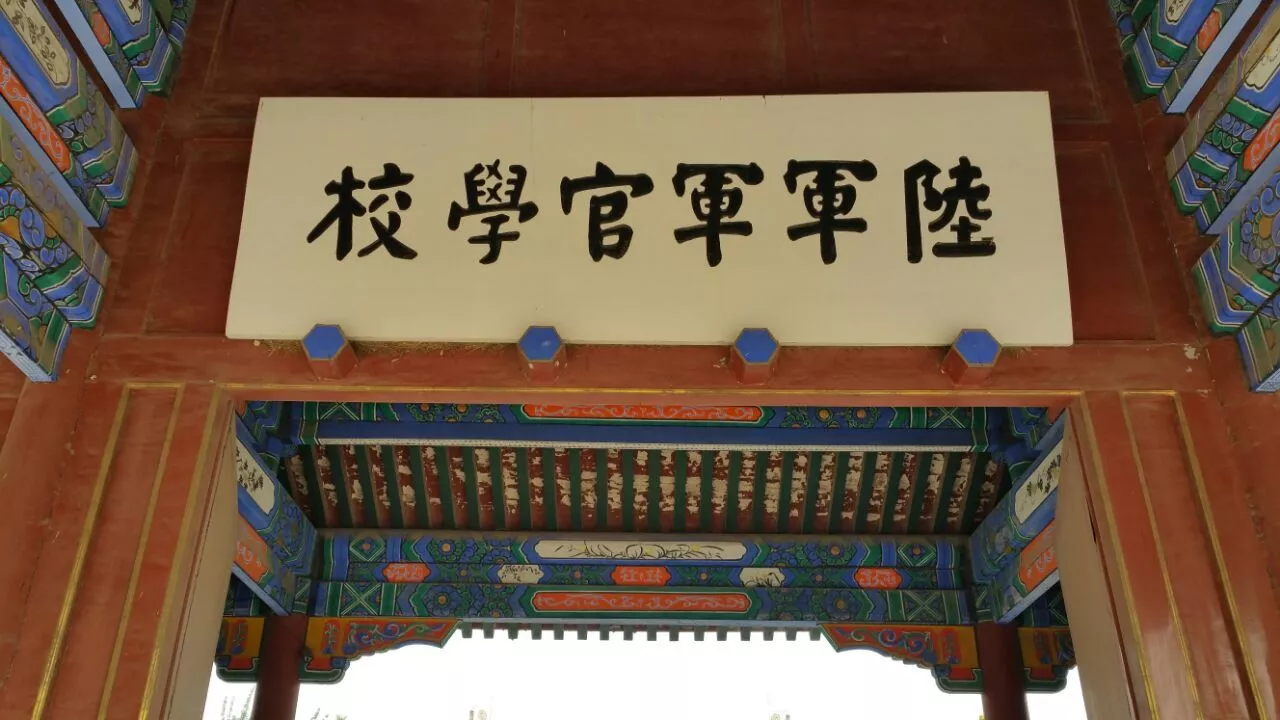

全校分校本部、分校(包括小教场)、大操场和靶场四部分。校本部居中心,占地一百八十余亩。其建筑格局系仿日本士官学校建成,为一片气象森严的砖瓦结构的建筑群。四面有高大的围墙,墙外有河环护,河两岸古柳成行。军校大门在南侧,隔河有高大的照壁与之相对。门楼高大,面阔三间,气势之雄伟可与直隶总督府大门相比。朱漆大门饰以铜钉铜环,门楣上悬挂着书有 “陆军军官学校 ”六个大字的横匾。门前有石砌的高台阶,阶前的南路直通河岸。南路两旁有石狮一对,高丈许。河上架一平板桥,以通大操场。

校本部分南北两院。北院是生活区。南院是军校的中枢和教学区,又分东、中、西、三院。东、西院为教室与学生宿舍,各有十排带长廊的青砖瓦舍,布局对称,各排房舍之间有走廊相通,每两排组成一个独立的院落,院墙开月形门,每院住约一连学生,俗称一连道子。中院有校部办公室和尚武堂。高大的尚武堂坐北朝南,四周环以石栏,雕梁画栋,气势宏伟。厅门两侧有副楹联,上书:“尚父阴符,武侯韬略,简练揣摩成一厅;报国有志,束发从戎,莘莘学子济斯望。” 堂前有长廊直达校门。尚武堂北面是个大空院。院内有两棵并立的五丈多高的古杨,二木间悬一铜钟。因官长常在这里训话和发布命令,因此,这里被视为全校之中枢。校本部的东侧是分校,占地九十二亩。靶场在分校之北,占地三百三十余亩。大操场成 “[”形,由北、西、南三面拱卫校本部,占地八百八十余亩。

民国中央陆军军官学校

南京“中央陆军军官学校”校址当时就选择在南京城东北的前清新军炮标、马标训练地——小营位置,占地二万三仟伍佰多平方米(今南京玄武区原南京军区)。军校从1928年开始建设至1933年整体结束,耗时近6年,建有西式校舍楼房总计1075间,是当时我国最具现代化的陆军军事院校。军校正门坐北朝南(此正门由前清陆军部建于1908年),于正门至中山东路形成一条1200米南北长街,取名为“黄埔路”,此名称一直沿用至今。路西有国民政府“卫生署”、“中央医院”、“航空委员会”,路东有“励志社”“国民党党史陈列馆”,路南是“政治区公园”和明故宫飞机场,此地属于当时南京“中央政治区”建设区域。

本文素材来源于网络,由高校基建编辑整理,转载请注明。

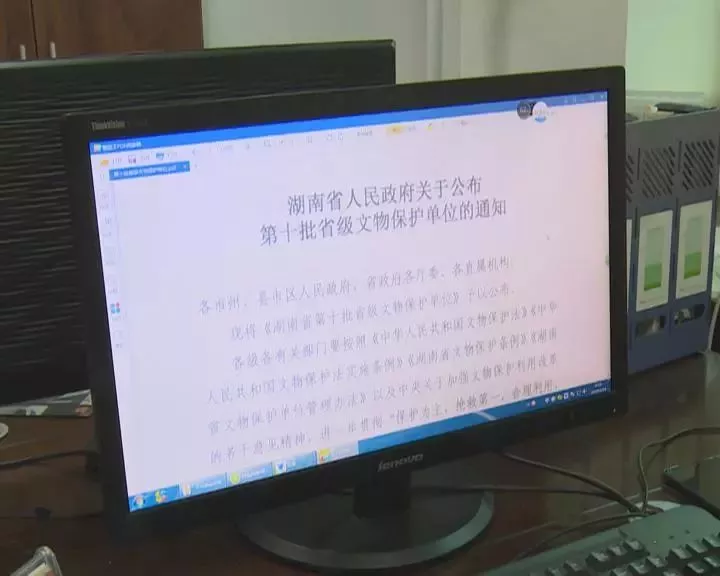

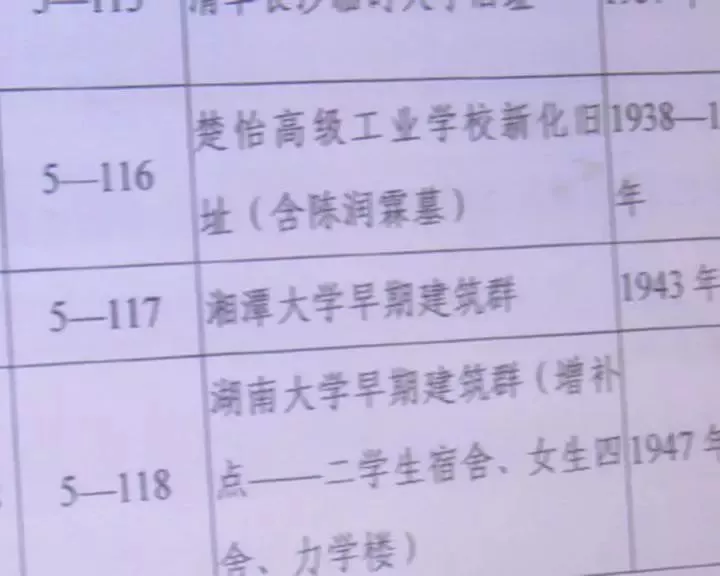

“湘潭大学早期建筑群”入选第十批省级文物保护单位

入选第十批省级文物保护单位

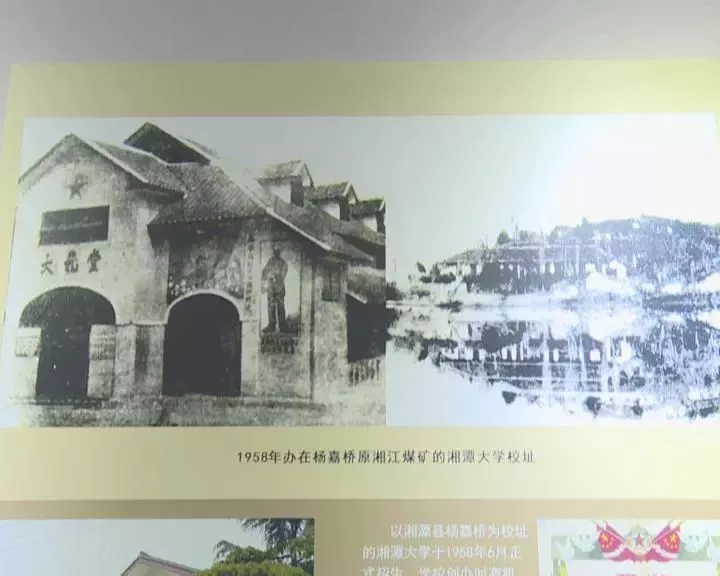

说到湘潭大学现在的校址相信大家都知道,然而1958年湘潭大学建校时的校址就鲜为人知了。今年2月份,湖南省人民政府公布了第十批省级文物保护单位名单,位于湘潭县杨嘉桥镇的“湘潭大学早期建筑群”入选。近日,记者也对这处湘潭大学旧址进行了探访。

【节目视频▲】

记者驱车二十多公里来到湘潭县杨嘉桥镇,湘潭大学旧址就位于这里的王家山社区。根据毛主席“想在家乡办一所大学”的心愿,1958年6月,湘潭大学在这里创建。张笃庆老人和张钊老人家住在湘潭大学旧址附近,对于当年湘潭大学在这里创建办学的场景,他们仍历历在目。

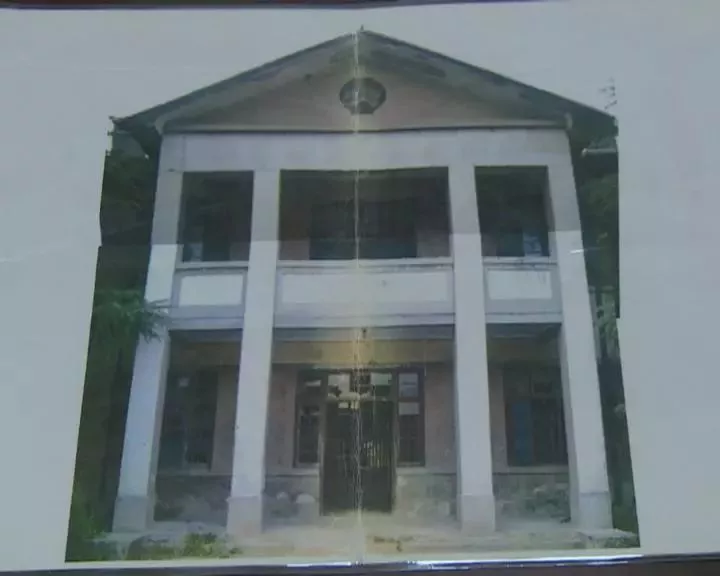

眼前这栋两层楼的建筑就是当年学校的办公楼,也是原湘江煤矿办公楼,目前作为王家山社区服务中心在使用。该建筑建于1935年,几经风雨仍然矗立不倒,建筑分为上下两层,左右对称,外形古朴大气,富有审美意韵。

湘潭市文化旅游广电体育局文物科科长 盛兆华:上世纪三十年代,当时民国政府的资源委员会在我们湘潭创办了很多国有企业,是当时的国有企业,其中在王家山那个地方就创办了一个叫湘江煤矿这样一个企业。当时创办的时候,日本派专家来设计和建造了这栋办公楼。

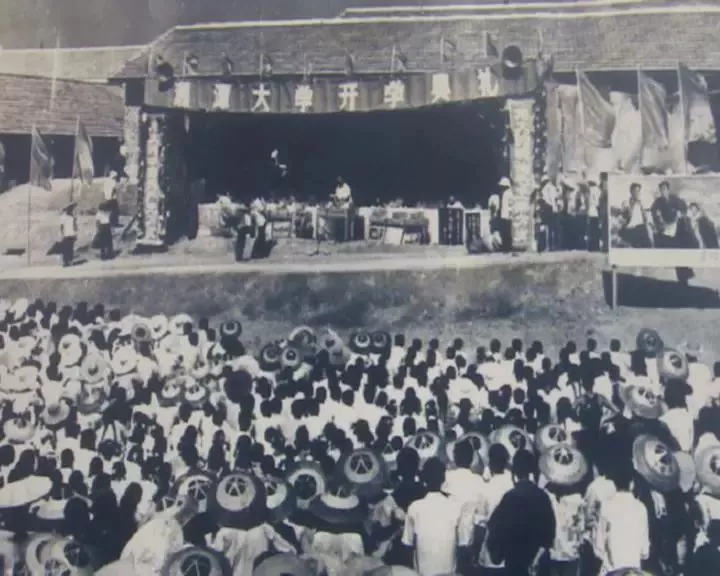

建校初期,湘潭大学充分利用原湘江煤矿的房屋、设备开展教学,依靠艰苦创业、劳动建校,努力改善校园环境和办学条件。

湘潭大学副校长 刘建平教授:1958年在这个地方办学,当时有七个系:基建、钢铁、农学、畜牧、财贸、教育、体育很多系,有700多个学生。当时我们是以抗大的团结、紧张、严肃、活泼的校训,来指导我们学生的思想政治教育。而且这里面当时还有很多文化名人在这里,比如我们湘潭非常知名的黎氏八骏黎锦熙的弟弟黎锦明在这里任教,所以说它有很重要的文化价值。

期间,毛主席为学校亲笔题写校名,并亲切嘱托,一定要把湘潭大学办好,这也激励了一代代湘大人砥砺前行。

湘潭大学副校长 刘建平教授:这个地方有很多的故事,我认为把它作为文物保护单位,应该从文化意义上来说是一个传承,也是一个重要的载体,也是给我们学生进行爱国主义教育一个重要的基地、场所,我希望这个地方很好的保护好,很好的利用好,很好的挖掘好,把故事讲好。

今年2月份,湖南省人民政府公布了第十批省级文物保护单位名单,位于湘潭县杨嘉桥镇的“湘潭大学早期建筑群”入选。

湘潭市文化旅游广电体育局文物科科长 盛兆华:根据文物法的要求在一年以内,我们会要给王家山煤矿,也就是湘潭大学早期建筑群这栋楼树立标识说明,这是一。第二就要按照文化保护法的要求,对它进行管理,这里面包含两个方面:第一是这栋建筑不允许随意改建,它要保持原貌,这是最主要的要求。第二是在它的周边环境,我们叫做建设控制地带内,所有的建设工程,都必须要符合当时的历史风貌。

来源:湘潭都市日记 记者:张骥 赵栋 报道

看都看完了,为小编点下

郑州大学早期建筑、周懿王陵等24处,入选第八批河南省文物保护单位

郑州大学早期建筑、周懿王陵等24处,入选第八批河南省文物保护单位

原创2021-12-25 13:46·

大象新闻记者 张嘉忆

近日,河南省人民政府核定公布了第八批河南省文物保护单位名单共计351处,其中郑州市有24处入选。至此,郑州市共有全国重点文物保护单位83处、河南省级文物保护单位147处,总数位列全省前茅。此次郑州市新增的24处省级文物保护单位,有近现代重要史迹及代表性建筑8处、古建筑类8处、古遗址6处和古墓葬2处,另有与现有河南省文物保护单位合并的项目1处。这些文物保护单位主要有以下突出特点:

1.文化教育类文物和革命文物保护关注度进一步增加。此次入选的8处近现代重要史迹及代表性建筑,有中共油坊地下联络站旧址、密县豫西抗日先遣支队司令部旧址、刘堂庙=革命旧址、巩县抗日民主政府旧址、巩义豫西行政干校旧址、河南省人民委员会交际处旧址、郑州大学早期建筑和河南省文化局文物工作队旧址。其中最引人关注的是位于中原路大学路的郑州大学早期建筑。郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,在人才培养、科学研究和服务国家经济社会发展方面发挥了重要作用,现存的15处文物类建筑,已成为新中国成立以来河南高等教育发展的历史见证。此次入选的8处近现代重要史迹及代表性建筑中还有6处革命文物,这批革命文物的入选,进一步丰富了郑州市文物类红色资源,充实了郑州市红色教育阵地,充分体现全市上下对革命文物保护工作的高度重视。

郑州大学

2.新增的古遗址再次印证郑州市华夏文明之源、黄河文化之魂的历史地位。此次入选的6处古遗址,有登封方家沟遗址、荥阳池沟寨遗址、刘沟遗址、中牟业王野岗遗址、新密前士郭遗址、密国城遗址,时代跨度从旧石器时代、新石器时代至商、周时期,类别有聚落址、城址等,遗存丰富,价值重要,丰富了郑州市从新石器时代到商周时期的文明演进序列、完善了历史发展链条,彰显了郑州市作为中华文明核心发展区的重要地位,为郑州市打造黄河文化主地标城市增添了新的文化支撑。

3.新增的古建筑充分体现了中原地区明清时期建筑的水平和特点。此次入选的8处古建筑,有登封紫云观、龙潭寺大殿、王楼村碉楼、新密北召村华严寺、新郑考院、荥阳马沟清真寺和巩义河洛大王庙、官殿牛状元府。其中新郑考院是一处保存较好的官建清代建筑群,对于研究清代建筑形制和明清时期科举具有重要价值。登封龙潭寺大殿是清中时期承上启下的典范,清代中原地方手法的代表作品,也是研究清代中原佛教文化建筑艺术风格向前发展和推进的重要实例见证。紫云观现存明清建筑从建筑技法、雕刻工艺、绘画艺术等方面都具有较高的研究价值。新密华严寺保存较好,布局合理,对研究北方寺院建筑和佛教发展提供了实物资料。巩义河洛大王庙位于黄河与洛水汇流处,现存建筑和碑刻对于研究“河渎”文化、河洛文化具有重要价值。

4.新增的周懿王陵对明代藩王墓的研究意义重大。新增的古墓葬为荥阳周懿王陵、金寨巴巴墓。周懿王陵是国内第一个通过正式考古发掘确定的明代亲王级壁画墓,入选“2016年度河南省五大考古新发现”。周懿王墓由寝园建筑、主墓、祔葬墓等多部分组成,其主墓和祔葬墓的排序方式系国内同类墓葬首次发现,为研究明代王墓制度提供了全新材料。周懿王墓位置的确定,解决了明代周藩亲王墓位的排序问题,推翻了历代文献的记载,推动了明代周藩王陵的研究工作。

此次郑州市新增24处省级文物保护单位,扩大了不可移动文物的保护范围,提升了不可移动文物的保护规格,丰富了郑州市国家历史文化名城的文化内涵。下一步,郑州市将认真贯彻落实河南省政府关于公布第八批河南省文物保护单位的通知精神,结合郑州市国家中心城市和黄河历史文化主地标城市建设,会同有关部门认真做好第八批河南省文物保护单位的保护管理和利用工作,继续完善“四有”基础工作,强化文物安全监管,有序推动文物活化利用,抓好郑州市新时代文物保护利用和文化遗产保护传承工作,为郑州国家中心城市建设做出更大贡献。