望河楼又叫“将军亭”,昔日是豫东南颇具规模的图书馆,藏古籍数万册。抗日战争时期,这里是革命青年的课堂,抗日救亡的中心。因面临小潢河,故名望河楼。

望河楼位于小潢河北岸,镇潢桥东侧。楼原高5层,约26米,现仅存3层,建筑面积147平方米,集楼、台、亭、阁(附属建筑)于一体。望河楼第一层有碑记,第二层的楼外四面刻有文字,西面是“汲古”,南面是“滴翠”,北面是“崇文”,东面缺失。

望河楼于民国22年8月即1932年8月在张钫先生的倡导下,由各界人士慷慨解囊,在一处庞大的“古今庙”的旧址上建立起来的。张钫当时为河南省清乡督办主任,兼豫南“剿匪”总指挥。此间张钫在豫东南做了不少反历史、反人民的坏事,但他又有兴办社会文化之举,购买书籍,在望河楼兴办图书馆,为潢川文化建设留下了历史积淀。

中原大战之后,吉鸿昌率领第三十师到潢川,师部就驻扎在“古今庙”残存的8间简陋厢房和清凉亭(修复后的观月亭)处。1931年5月,吉将军乔装打扮,从古亭出发,夜奔苏区进行考察,红二十五军军长徐海东接待了吉将军。从此,吉将军将部队带上抗日救亡的革命道路。应该说“古今庙”是吉将军寻求真理,走向抗日救亡的革命出发地。

1938年11月,“潢川抗战时期教育工作团”在望河楼成立,这里成了进步青年传播进步文化、充实革命理论、宣传我党抗日主张、培养抗日有生力量的主要活动场所。因此,有人把它誉为“北伐黄埔,抗战潢川”的美名。

如今望河楼成为潢川的博物馆,收藏了上万件远古文物和近代文物。1995年以来,菲律宾、新加坡、韩国、香港、台北等国家和地区的黄氏寻根团体,目睹这些珍宝时,惊叹赞赏,新加坡黄子明(董事长)观看后,热情满怀地挥笔写下了“黄国青铜器精美绝伦”。河南博物院的专家观看后赞道:望河楼就是潢川的“布达拉宫”。

地址:河南省信阳市潢川县小潢河北岸

探寻河洛古建筑——偃师关庄村望楼

洛阳市是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都,各类历史遗迹、遗址灿若繁星,其中,古建筑是重要的组成部分,要深入挖掘保护利用河洛文化资源,在传承保护中留住文化根脉

从今天起,小编会每天为大家展示河洛古建筑,以充分展示古都文化遗存。今天我们先来介绍一下偃师关庄村望楼。

在偃师市府店镇关庄村62号老式宅院内,41岁的关建涛世代居住于此,守望着祖辈留下来的老宅,老宅内有一座历经300多年依然保存基本完好的望楼,至今仍是村内最高的建筑。

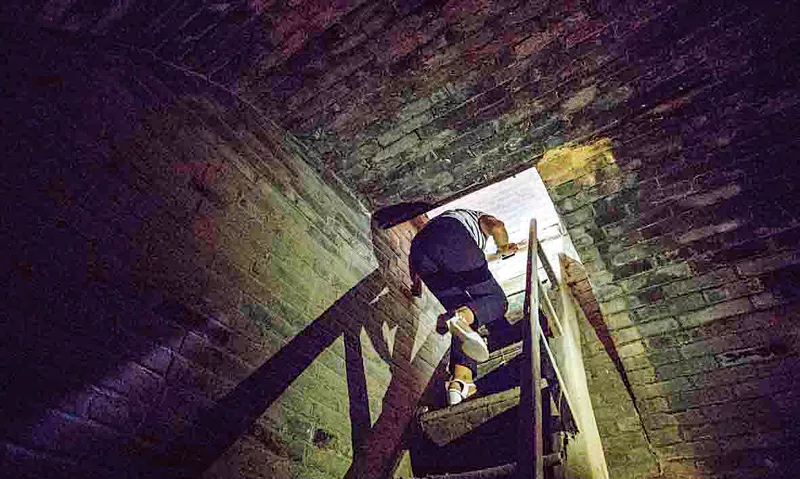

望楼,是战争年代为防兵灾匪祸而修建的防御性建筑。关氏望楼建于明崇祯十六年(公元1643年),高15米,东西长4.8米,南北长4.4米。望楼通体青砖砌成,楼基为青石,楼墙厚实坚固,楼顶为硬山式。望楼内部楼层间由木梯连接,整个望楼分为4层,共有瞭望窗10个,窗台上放置有防护用的鹅卵石。

偃师关庄村望楼已经历经了300年岁月,300年中它经历了朝代变迁、战争洗礼,风风雨雨过后依旧巍然屹立。

沙场烽火遮日月 望河楼上阅春秋——回望跨越三千年的蔡国故城

长达近六百年建国史的蔡国,历经西周和春秋的漫长岁月,而蔡国故城拥有长达五百年的都城史。

固若金汤的城池见证着岁月的变迁,沙场的征伐鲜血染红了护城河,一次次城门被轰然打开,城郭的兴废与蔡人一次又一次的迁徙流放,民生的疾苦,民族的融合,都化作一缕青烟,回眸间消散在夕阳坠下的地方。

如今烽火不在,车马归于沉寂,历史跨越了三千年,作为迄今保存最完好的西周古城,依然伫立在古蔡大地的蔡国故城,向世人讲述着这片土地曾经发生的故事。

而发端与蔡国故城望河楼的重阳节,正向人们展示着来自古老传统的独特魅力,这里发轫的众多传说与遗址,发挥着以史为镜、以史鉴今,学史明德、学史增信、学史崇德、学史力行的积极作用。

公元前1046年,周武王姬发灭商,建立西周,遂封其弟叔度于蔡,建立蔡国,遂为蔡国的发端。后因屡受楚国侵犯,蔡平侯时迁都到新蔡。

公元前522年,迁都新蔡的蔡平侯卒。蔡灵侯之孙东国杀平侯子自立,是为悼侯。蔡悼侯在位三年而崩,其弟申即位,是为蔡昭侯。公元前509年冬,蔡昭侯到郢都朝见楚昭王。把一件名贵的裘皮和一件稀世的玉佩献给了昭王。但未给令尹子常好处。子常就在楚王面前历数昭侯的种种不是。原本乘兴而来,踌躇满志的蔡昭侯硬生生被楚软禁了整整3年。

国不可一日无君,得到讯息后的蔡国一时间乱了方寸,时间一天天过去,蔡国上层如热锅上蚂蚁。后来有人出主意,派人来到楚国贿赂子常后,蔡昭侯获释。在渡汉水时,风萧萧兮心胆寒,一袭深衣的蔡昭侯发誓:自己若再渡汉水朝楚,就受水神的惩罚;天下诸侯如果征伐楚国,蔡国一定做前驱。

于是,蔡昭侯先联合卫、晋灭掉亲楚的沈国(今平舆)。楚出兵围蔡,晋却临阵脱逃见死不救。形势十万火急,蔡昭侯只得把儿子送到吴国作人质,请吴出兵。公元前506年,吴蔡联军攻破楚郢都。

公元前494年,恢复元气的楚国攻破了蔡都新蔡。依当时“灭国不绝祀”的惯例,楚指定蔡在长江之北、汝水之南建立小邦。蔡昭侯遂决定远避强楚,与盟友吴国比邻。

公元前493年,蔡昭侯迁都下蔡(州来,今安徽凤台县县城下蔡镇)。周朝时以西为上,以东为下,故称东面的州来为下蔡。蔡侯齐四年(公元前447年),楚惠王灭蔡。至此,蔡侯国共历23世25君,共 599年。

然而,随着蔡国的灭亡,并没有将蔡国统治者的后代斩尽杀绝。

回望狼烟之中的故乡的方向躬身拜谒,怀揣一抔故土,牵牛赶羊,泪别家乡的蔡国人来到位于湖北南漳、宜城两县间的荆山东麓重新建国。因为这个地方处于崇山峻岭中,故被称之为高蔡。1955年,在此出土的“蔡侯朱之缶”,就是下蔡南迁建国的明证。

据天中历史文化研究所余全友教授查阅资料显示,公元前344年,已成为釜底游鱼的蔡圣侯,不识时务地参加了魏惠王组织的、在逢泽召开的一次伐楚秘密会盟,事情最终被楚宣王察觉。宣王遂派子发伐蔡。这个存在了80多年的小国被废除。

《史记》记载:下蔡被楚攻破后,蔡侯齐率部分王族逃亡到了吴国,到了今江西省上高、宜丰、万载一带。《上高县志》:周定王二十年(前447年),楚师灭蔡,蔡侯齐出亡,逃到江西,建都曰望蔡(今上高县)。晋武帝太康元年(280年),取蔡齐侯流亡于此建都望蔡之故事,分上高县建上蔡县,后改望蔡县。隋文帝开皇九年(589年),望蔡县复并入建城县。

唐高祖武德五年(622年),复立望蔡县,属靖州。七年(624年),改属米州,同年又改属筠州。八年(625年)望蔡县并入高安县,属洪州。僖宗中和元年(881年),镇南节度使钟传以望蔡地居高安之上游,加上地形高峻,初置上高镇。到南唐时升为上高县。

蔡叔度——一代开国君侯的家国情怀

三千多年前,武王建立起周王朝以后,做的第一件事就是分封土地。周武王把他的一个亲兄弟叔度分封到蔡地(上蔡县)为侯,后来历史上称他为蔡叔度,从此就有了蔡国。蔡叔度建设城池,动工不到3年,朝廷的形势就发生了变化,城池的建设也被迫停工下马了。武王灭商后,并没有对商纣王的家人赶尽杀绝,还把纣王的儿子武庚封到朝歌(今河南淇县)为国君。给他们一块封地,保存商朝的香火。

周王朝统一天下之初,商朝故土上还有大批潜在的反对势力。但按照当时的规矩,对商朝的后裔不能杀光斩尽,为了防止商朝人叛乱,周武王把蔡叔度、管叔鲜、霍叔处三个他最信赖、最有能力的兄弟封为“三监”,也称“三叔”,让他们监视纣王的儿子武庚。武王伐纣时,蔡叔度战功显赫因此地位很高。

周武王去世,他的儿子姬诵接任天子,是为周成王。当时周成王还是个孩子,管理不了国家,于是周武王的另外一个亲兄弟周公旦(就是被后人奉为圣人的周公)主动站出来帮助侄儿管理国家,代替周天子发号施令。这样一来矛盾就出来了———虽然有一部分人支持周公旦,可蔡国的蔡叔度、管国(今郑州)的管叔鲜、霍国(山西霍州)的霍叔处坚决反对周公旦。蔡叔度等人认为周公旦是想篡权,他们号召诸侯国和朝中大臣一起讨伐周公旦,武庚一听说蔡叔度等人要讨伐周公旦,马上起兵响应。就因为周公旦摄政的事,“三叔”和武庚一起发动了叛乱,刚刚建立的周王朝又陷入了混乱,这就是所谓的“三监之乱”。

周公旦随即以成王的名义向全国发布讨伐公告,出兵东征。管叔鲜和武庚被杀,霍叔处被废为庶人,蔡叔度被捉,软禁在如今上蔡县城西北的蟾虎寺附近,封国也被取消,公元前1038年郁愤而终。

蔡叔度参与讨伐之战时,蔡国城池还没有建成。当时蔡国的都城建在冈山上,西面汝河环抱,并且涧渠纵横,不便战车行驶。蔡叔度曾在这里指挥军队,凭借汝水、涧渠防守。后来周公旦的军队攻占了蟾虎寺一带地区,从蟾虎寺向东,首先攻破蔡城的北垣,蔡城随即失陷。清代蟾虎寺碑上刻有“周公东征,屯兵芦岭,日久方克”的字句,说的就是当时战争的情况。

蔡叔度的儿子蔡仲是蔡国第二代国君,他姓姬名胡,封蔡后称“蔡仲”。蔡叔度在“三监之乱”事件失败后,儿子姬胡不但没有继承他的爵位,而且还被羞辱性地派到周公之子伯禽封地的鲁国担任卿士。而姬胡为人谨慎,能够忍辱负重,处变不惊,遇事善于策划。《史记•管蔡世家》说:“蔡叔度既迁而死,胡乃改行,率德驯善”。姬胡的聪明才智在鲁国得到了发挥,也同样用行动赢得了尊重。公元前1038年,周公闻之奏请成王,将胡重新封到蔡国。胡于是成为蔡国的第二代国君,历史上称他为蔡仲。

蔡仲回到封国,一面建立国家机构,一面继续他父亲未竟的事业———修筑城池。蔡仲做事谨慎,吃苦耐劳,平时总是穿着麻布缝制的衣服和草鞋。有时,他腰里系条带子,夹杂在百姓中干活。在蔡国都城建设中,蔡仲亲自参加设计和施工。在百姓们的齐心努力下,只用两年,城墙就修筑完成。

蔡仲虽然复封蔡国,但并未明确爵位,不过,根据《史记•管蔡世家》对蔡国诸侯的排位,蔡仲时蔡国应为“伯”爵。

蔡叔度死后葬于上蔡县城西1公里的黄尼庄村东北,蔡仲死后葬于上蔡县城东北程庄村南侧。蔡侯墓(蔡叔度墓、蔡仲墓)于2000年9月被河南省人民政府公布为第三批文物保护单位。

蔡国故城——烽火连天照月明

春秋晚战国初,上蔡城成为楚国方城之外的军事重镇,西通方城,东通沈、项,南通息,东北通陈,北通郑。

蔡国故城整座城池呈长方形,南北略长,东西稍短,面积8.86平方公里,东西略短,南北稍长。据清康熙年间撰修的《上蔡县志》记载:“蔡国故城:址高一二丈,周围二十余里,其形如山……”

蔡国故城故城有城门,南面三座、东西北各两座,共九座城门,有瓮城、门卫房,内有宫殿区、作坊区和居住区,外有护城河、蔡侯墓及贵族墓葬区等。西、南城墙现保存较为完好,城墙为黄粘土夯筑而成。三个层次城墙内部明显分为上下三个层次,就是修复加高所致。故城西垣高台之上有蔡侯望河楼,北垣有烽火台。古蔡国的手工业作坊区分布于故城内外,其中制骨作坊区在宫殿区东北。在制骨作坊区曾出土过针、锥、簪、镰等骨器。陶窑遗址在故城内南部,里面布满了红烧土和春秋时期的陶片。城内还发现铸铜作坊遗址两处,出土了炼炉和铜渣。

谁也想不到的是,蔡国故城作为西周和春秋时期蔡国都城,长达500年。

1996年,蔡国故城被国务院公布为全国重点文物保护单位。

上蔡县王庄村南有个二郎台。二郎台是一处面积120万平方米的高地,高出周围地面六七米。据《上蔡县志》记载:“王庄,在城内西北隅,相传蔡侯朝庙宫殿所在。”这里有很多古井和陶制排水管道,还有筒瓦、板瓦等建筑残片。暴雨过后,这条沟中常常会冲出一些小件铜器和碎金块,因而被称为“撒金沟”。

回望这段历史绕不去一座楼,这座名为蔡侯望河楼的建筑又名看花楼,位于看花楼村的蔡国故城西城垣之上,为当年蔡侯登高眺望汝河和四周风景之处,后九九重阳节起源于此,故又称其为重阳登高处。

重阳节历经近两千年的演变,现已成为中华民族传统文化苑中一朵绚丽的奇葩,成为普天之下企盼平安吉祥、健康长寿、尊老敬老的华人之节。1989年,中国国务院定重阳节为“老人节”。2005年被中国民间文艺家协会命名为“中国重阳文化之乡”,2006年3月被河南省人民政府公布为第一批非物质文化遗产保护名录。2011年6月,重阳节(上蔡重阳习俗)经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

如今的望河楼内有明代建筑“玉皇阁”、“佛殿”、“关帝庙”等。神殿屋面覆琉璃瓦,正脊饰琉璃二龙戏珠。拜殿卷棚顶,门楣砖雕隶书“芦岗雅地”。台东侧有火神庙、奶奶庙。有“重阳登高处”、宋代“桓景登高处”残碑、重阳登高吟诗刻碑及“功德碑”等石碑数通。

元代以前上蔡就有了驿站,以利交通,达天下。“上蔡城边雉兔肥,满川桑枣绿成围。东门牵犬无穷乐,谁谴君侯不早归。”这是元代诗人陈孚《上蔡县驿》中的诗句,也昭示着当时的上蔡县城交通的繁华。

“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”秦丞相李斯《谏逐客书》的这些话如今听来也是直抵人心。

也曾在春寒夜月明时刻拜谒这片古老而又年轻的土地,一望无垠的油菜花海装点着这座废弃的城垣;也曾在麦浪飘香的时刻再次来这里寻访,侧耳聆听来自历史深处的阵阵回响。这里发生的,正在发生的巨变令人怦然心动,而关于蔡国的那段历史,因为一座故城而变得触手可及,遥想那时岁月,依旧令人感怀。而衍生与这片神奇土地的传说与故事,伏羲八卦亭的神秘而厚重,都深深地印证着:在历史的长河中,中原文化和荆楚文化、齐鲁文化、秦文化在这里交汇融合,形成了积淀丰厚的伏羲文化、蔡氏文化、孔子文化、李斯文化和重阳文化这五大各具特色的地域文化,它们共同构成了厚重的上蔡文化。

蔡姓源于蔡国,已成为海内外蔡姓的共识。如今蔡姓家族遍布世界,每年都来寻根拜祖,拜谢蔡氏祖先。

沙场烽火遮日月,望河楼上阅春秋。回望跨越三千年的蔡国故城,那些有血有肉的历史人物,他们的音容笑貌,他们的喜怒哀乐,他们的求索与抱负,被历史的漫天黄沙掩埋,同时带给我们的还有深深的思考与无尽的启迪。

上

.

形象宣传片

.

蔡

上蔡县位于河南省东南部、驻马店市东北部,现辖26个乡镇(街道)、460个行政村(居委会),人口160万,面积1529平方公里,耕地165.6万亩…… 【↓↓↓点击下图查看 详情↓↓↓】

监制/曹耀强 责编/宋永亮 贾 鹏

制作/李耀稳 校对/肖喜锋 白贺阳

联系电话:0396-6921971

邮箱:shangcaifabu@163.com

河南洛宁:大门楼张氏望族文化专刊(二)

大门楼张氏望族文化专刊

一、闲说大门楼

二、大门楼古迹概况

三、大门楼张氏家族概况

四、大门楼张氏家族主要支派

五、大门楼张氏族谱序

六、大门楼张氏祠堂碑记

七、大门楼张氏合族祖茔碑记

八、大门楼张氏人物

九、大门楼张氏家族墓志 神道碑懿行碑

十、大门楼张氏匾额

六 大门楼张氏祠堂碑记

洛宁县姓氏文化研究会常务理事张红歌整理

张氏祠堂,即张氏家庙,是张氏家族祭祀历代先祖和先贤的地方。张氏祠堂位于村中心东西街道北侧,张氏合族创建于大清咸丰二年岁次壬子新正月十六日子时,祠堂内原有祠堂碑记一通,由于历时久远,下落不明。《张氏家谱》中收录有张氏祠堂建筑布局平面图一副及张捷科所撰《修建祠堂碑记》。

一九九零年,祠堂后墙处,由于排水不畅,墙壁发生裂缝变形,张氏合族商议于一九九零年三月十五日集资重修,并翻修祠堂屋顶,随后由户首张文欣撰写《重修祠堂碑记》一篇,为了记录此事立碑一通,该碑立于庙内西山墙之下。为了方便张氏族人查询张氏合族历代世系,又于一九九三年五月立碑展示,从一世祖仁美公开始,到二十二世族人的世系排列图。该碑同样立于祠堂西山墙之下。

到二零零九年,风雨连绵,张氏祠堂东山墙地基塌陷,张氏合族又集资兴议重修,新砌砖石,由洛河南岸磨头村张氏后裔二十二世孙张文林撰写《重修祠堂碑记序》一文,立碑记念,该碑立于祠堂内东墙之下。

修建祠堂碑记

十七世孙 张捷科敬撰

吾族与洛河南德里村张氏系分两门,原籍陕西省同州府大荔县东雁羌村,由元末避兵於此,延绵至捷已十七世,祖德宗功深且远也,拜献无地,孰不感之。

乾隆三十三年曾祖讳如玺与近支祖讳如远、如林、如宰、如珩、有魁、有勇、有义、镜琪、朝芬、琚茂、同乾买就地基一处,固有修创祠堂之举,不意工未鸠而长逝矣,斯时祖社已寝。嗣后伯父太学生讳公辅复会合族,同生祖逐渐积官钱四十余串,及父讳公坤继为经理,又至百串,凡此積息,固贴每岁买地之费,積为买地基之貲。道光庚戌春,族人有卖旧宅者,院宇宽廠,改修祭所堪客众也,同意买之,力有不及,捷将近支遗貲并所卖地基共钱三十串,进补价中,遂成其事焉。由是乐举者众,贫富各竭力输财,即间有不输者,族众买之。不输越岁,族兄印殿、捷力为改作,勤於经营,知为子孙所宜,为未尝惮其劳瘁辞老蘭也,是以望竣並难弟,明季家乘失传,昭穆难序,心终未惬耳,至於地势阔长,可建拜殿,可增舞楼,大有望于后人!

总理:十七世孙捷科、殿拔 共化钱三百八十千

咸丰三年三月中浣

卢氏:百冬公选 公太 公友 公信 公林 公元 公兴 公仁 公法 公智

公器 公汉 公遂 公遂 公裉 公道

山后村:国土国相 国太 国安 国秀 国坤 支祥 三群 玉印 玉春 玉毋

城 村:师周 师俊 师朋 师义

重修家庙碑记

务本乎,水有源,木有本,人生有祖。吾(同州)张姓始祖讳载,历居陕西省大荔县雁羌村(今东埝桥村),传至仁美公,时在元末,为避兵灾,迁徙河南省永宁县大门楼村(今洛宁县大明村)就居,立为始祖。

长子仲文,迁洛河南德里村。三子仲魁东迁失续,唯次子仲武世居大明,后代子孙繁茂,然星转斗移,天灾地荒,习俗变乱,流离失散,移居异乡者甚众,经多方考证,现仅查明:七世祖讳俊公,明正统时迁渑池城中;十一世祖讳正蒙公迁八里寨;讳三畏公迁千秋;讳有公、讳程大、讳问明、讳问行四公迁石门;十一世祖讳大奇公迁下高村;十一世祖讳三唤,十二世祖讳光全同迁城村;十一世祖讳守荣公迁东张窊村;十二世祖讳洛西公迁东磨头;十三世祖讳进秀公迁伊阳观天沟;十三世祖讳进玉公迁刀环;十四世祖讳悉中公迁茶坊岭;十四世祖讳如太迁后坡;十五世祖讳俊公迁金山庙百崖村;十九世讳德清公迁下马沟村......。

吾族为祭奠先祖,于道光年间置地一段(中长17.9丈,南宽7丈,中宽7.6丈,北宽8丈),四至分明,创建宗祠三楹,献殿三楹,西厢房,伙房各三间,舞楼三间,东西耳房各一间,共计十七间,原创建碑于一九五八年被毁,一九八零年为时势所需,吾祖部分房产被大明村集体拆用,改建现存大舞楼一座,北厢房四间。唯剩宗祠三楹,年久失修,破烂不堪,故此,族人长者顺廷、文屏(彦章)等起议,于九零年春组织修建委员会,召募合族后裔,每人捐款壹元贰角,共集资贰仟玖佰余元,重修宗祠三楹,工竣款尽。又于九三年清明在宗庙树碑,暨合族世系碑两栋,新画世系纪念一轴,凡孝祖贤杰,闻讯踊跃捐款,又集资弍仟肆佰余元,以成上述。为承前启后,昭彰美德,捐款人名勒石于后,流芳千秋。

族长:顺廷、文屏、志铎

张姓后裔:大明文欣(京武)、石门庭兰(德俊)沐手撰文

修祠委员会常委:志强 文欣 文中 孟才 学谦 正武 其祥

委员:满卿 文仁 天才 文敬 荣伟 群治 百松 学年 纯亮 学曾 彦青 灼治 铁强 石念 学治 学良 书魁

迁居异乡委员代表:

茶坊岭 小章;后坡;文俊 宗志;石门 忠岐;千秋:遂祖 玉琴;东磨头 松林;东张窊 三保;西王村 毛水;金山庙 虎周;下高村 聚升;城村。

张氏合族世系碑

吾始祖讳仁美公由陕徙豫,历时六百余年,至今人丁繁衍二十七世。长子仲文迁居洛河南德里村,三子仲昆东迁失续,唯次子仲武世居大明,祖坟座落于大明村西南约四百米处,俗称“张坟”,安祖十余世,由于坟茔面积所限,自十一世始,分迁新茔者甚众,无可详记。五爷坟座落于湾子沟东侧约一百五十米处,迁茔于十一世前,城村相子坟即从此茔迁出。

吾族后裔繁茂,但因世道沧桑,灾荒兵乱,流落失散,迁居异乡者众矣。又逢运动“破四旧”,族体崩滞,除谱焚轴,祖传文物同遭损毁。幸张公志铎冒险不顾,暗抄片存,使吾祖谱方有一丝之源,后经志铎等数年追寻,多方查稽,吾张氏族谱方得新续,散居他乡者已有十多处,归根团聚,人口达四仟余众,为永保族体流传千古,由本族二十二世后生文欣(京武),多方澄整,沐手撰编,将吾族谱绘为世系表,以备后世查续。由于版面限制,世系表从十一世始,分宗排编,大部分记载于二十二世,失续、绝业者基本略去,迁于异乡者,只作了简明记载。

大明张氏后裔二十二世孙文欣(京武)撰序 一九九三年五月

重修祠堂碑记序

洛宁地处中原,悠久秀丽,元末兵燹,我始祖张载嫡裔讳仁美公(配魏氏)携三子,自原籍陕西同州府大荔县东埝桥村避兵于此,后长子仲文公,迁居永邑(今洛宁县)南金门川德里村,奉为永宁张氏南门一世祖;次子仲武公承父业世居大门楼(今大明村)奉为永宁张氏北门二世祖;三子仲昆东去北邙失考。时光茌苒,迄今已有六百六十余年,几经波折,几多坎坷,历尽沧桑之变,受尽战乱之苦,祖辈之孙顽强拼博,艰苦劳作,繁衍生息,经久未衰,已衍传二十七世,约数万之众,成为河洛地区名门望族。为纪念祖宗,大清咸丰二年,在大明村建张氏祠堂一座,光绪十七年及二十一年,又分别建起献殿三间,戏楼及耳房五间,庚申年被大明村改建成现存大舞楼一座。现如今,唯存祠堂,岁月久远,几经修缮,历有碑记。

丁亥秋月,阴雨连绵,东墙坍塌。时至丁亥,社会和谐,国富民强,张氏子孙不忘根本。大明村张京武等提议重修家庙,下高村张成武、张鹏超;东磨头张文林、张留生;西王村张毛水;东张窊张三保、张保林等率先配合筹划。另有大明村志强、正武、敬雷、安民、建祖、百岁、延青、满卿等;城村鹏飞、百均、孝本、亚东;西洼村传亮、保堂、小章、保群、文同、少贤;东后坡村延宗、红延;下马沟村红跃、俊杰等踊跃相助,名支系后裔纷纷捐款共八千余元。

当岁菊月挖土动工,拆旧易新,改土为砖,修复东壁,美化内外。并于二零零九年清明立碑刻石大典祭祖,故嘱予作序以记之。

予感乎修庙祭宗以表孝敬,旨在继承祖上美德,发扬先辈传统,使事业更加兴旺,使子孙更加昌盛,故修祠庙,先修家规。百年大计教育为本,世代相传,严教之英才育国家之栋梁,若后生倍出奔小康之先锋,攻科技之明星,带致富之能手,为创业之巨亨,拯民族之大器,安社稷之九鼎,而兴人间之大业,绘国富之蓝图,获盖世之英名,留青史之美誊,则一人成才,合族俱荣,一代功就,万世留名,列宗有灵,定然自豪于云乡,高祖在天安不容幸于长空,实乃荣哉!耀哉!真孝哉!唯斯祭也,莫盛于此,是以为序矣。

二十二世孙文林沐手撰文 公元二零零九年清明

张氏家族购买家庙地基地契

民国二十四年十二月十二日,买张金泰院科地两段,座落村中路北。首段东至张祠堂,西至张旺,南至张祠堂,北至卖主并至段姓场。次段东北均至张祠堂,南至张彦章,西至颜作良,四至分明,买价洋贰拾伍元整。

七、大门楼张氏祖茔碑记

洛宁县姓氏文化研究会会长张泽武整理

张氏祖茔坐落于大门楼村西南一里许,世称“张坟”,自张氏始祖仁美公、仲武公至十世先祖葬此,占地十亩许,自十世起,分迁新茔者甚众,不可详记。“五爷坟”座落于湾子沟东侧处,迁茔于十世前,城村“橡子坟”从此茔分出。

张氏合族祖茔碑记

历物本乎天,人本乎祖!故先王制礼……与享帝并重,追远与慎终,盖未不忘本乎?始祖讳仁美,原籍陕西省同州府大荔县东雁羌村,自元末迁居于永北大门楼村,与邑南金门川德里张氏系分两门,至明末寇贼犯永,人民离散,合族之分徙四方者甚多,时值饥荒,家乘失传,其世系无可考记,所可稽者,庚太高祖至大门楼始,迁于邑西底后里古村,至高祖洛西公又迁于磨头村居焉,兹者庚仰蒙祖德,忝登雁塔,……源远流长,本深末茂之……验与,谨同合族恭树坟。

十二世洛西公后裔磨头村张际庚撰

族长:监生公辅(十五世) 经理:琔、廷富(十五世)

大清道光二年十月二十七日谷旦

计開:迁徙

1、三唤 光全并迁城村

2、大奇迁下高村

3、进玉迁刀环村

4、寅宗迁宜邑南驿头村

5、悉中迁茶坊岭村

6、如太迁后坡村

7、进美迁杨岔村

(备注:一九五一年二月一日,张氏祖茔被平前夕,张志铎将《张氏祖茔碑》碑文偷偷抄录,文中省略号……为张氏祖茔碑所缺文字。)

八、大门楼张氏人物

洛宁县姓氏文化研究会会长张泽武整理

张捷科:大门楼村人,邑庠生,以忠义著称。入祀“忠义孝悌祠“。

据民国六年《洛宁县志》卷四“人物志”“义烈”记载:

“张捷科,大门楼人,邑庠生,素刚直,皖匪入境,挺身与之理论,贼窘辱之,大骂极口而死。匪解其体,复以巨釜烹之。”

民国六年《洛宁县志》卷二 “建置 祠宇”,“忠义孝悌祠:

在关岳庙之东厢,西向三楹列祀。”张捷科,庠生,名列忠义,祀其祠中。

民国洛宁《洛宁县志》卷四“人物志”卷二“祠宇”

张际庚:字巽五,号三槐,磨头村人,生于清乾隆四十年(1775年),清嘉庆庚午科(1810年)举人,道光壬午科(1822年)第三甲第五十七名进士,候选知县。中进士后,入京都,在吏部效劳三年,皇帝赏其才高博学,封张族两顶铁帽子,世代相传。以文学著称,著有《传家十要》,提倡耕读传家。其为人宽宏大量,学识渊博,曾在洛西书院治学授徒,从教九年,门生成名者数百人,声望最重,名闻洛西。以门生张西金道光五年乙酉科拔贡,门生郭文锦,咸丰八年岁贡,较为知名。在道光十年(1830年)准备出任知县,不幸病逝,享年五十五岁。民国六年《洛宁县志》卷四“人物志”有传。道光十一年(1831年),众门生为他树立《赐进士出身候选知县张公神道碑》于村南大道旁。民国六年《洛宁县志》卷八“艺文志”有《张巽五先生教泽碑记》。

张志英,大门楼村人,自幼崇尚江湖义气,和段老末(名世英)等10余人结为干兄弟,因段老末年龄最小,所以大家叫他“段老末”。张志英和段老末是情同手足的干兄弟,于是段老末就称张志英为干哥。张志英的父亲和段老末的父亲又是至交好友,段老末就拜张志英的父母为干爹干娘。成年之后,他们就分道扬镳,各奔前程。段老末一直在元岗地主家当长工。民国十八年(1929年)秋,有一股土匪从洛阳向西而来,进犯洛宁,段老末心猿意马,雄心勃勃,回村联络组织了一支队伍,形成一股势力,和各村民自行联合起来抗击土匪进犯。段老末以其年轻力壮,血气方刚,赤膊上阵,率众冲锋在前,将土匪拒于县境之外,击退土匪,因其御匪有功,名声大震。洛宁县长刘效宽以其剿匪有功亲赴慰劳,并奖赏银洋和鸦片烟,立碑于城村大路旁,以资纪念。

之后,段老末依仗自己手中的队伍,有人有枪,遂与土匪往来频繁,同流合污,打家劫舍,为非作歹,祸害一方,不断向地方殷实大户和巨商大贾开始拉票抢劫,恶迹斑斑。

张志英于民国初年参加镇嵩军,曾任镇嵩军营长。退伍回来后,当时洛宁地方上匪祸横行,民不安堵,为自卫保乡计,就在村里组织民团,维护地方治安。

后来段老末伙同土匪在宜阳石陵抢劫洛宁上戈乡庙上村大财主商宝珍运往洛阳的一大批银圆和鸦片大烟,并拉票抢枪。张志英和商宝珍私交甚笃,过从甚密,听到此事,十分恼火。加上杨敬宾、段明乐从中挑唆,煽风点火,两头讨好,并对张志英说:“段老末要暗算你!”致使二人猜疑愈多,怀恨日深,逐渐发展到势不两立,不共戴天的地步。段老末有一天率领段振方、段天成、梁立贵等十余人持枪闯入张家,欲杀害张志英,适逢张不在家,段老末为泄私愤,将张的羽翼12人围困在张家家庙,将张正南、张南海等人击毙,临行遇见张立恒年迈花甲的父亲当场枪杀,欲灭张族全族。张志英闻此噩耗,远走高飞,逃到县城后,马上接任洛宁县政警队队长,暂且得以栖身自保。

段老末在新安、渑池、宜阳一带,大肆抢劫,以致商旅不行,路断人稀。张志英的官商有三匹骡子,满载大量银圆和大烟土,还有武装押运,赶赴洛阳,行到可乐湾河,被段老末杆众劫击,连货带枪全部抢走,张志英得知,怒火万丈。

民国23年(1934年)冬,张志英因公出差到洛阳,在火车站遇见段老末,迅速设法将其逮捕,电报洛宁县政府,派洛宁县政警队到洛阳把段老末押解回县。因其恶迹累累,作孽多端,又恐日久生变,洛宁县长当即电报十一专署转请河南绥靖公署批准,处以死刑。临刑前,张志英念其故交老友和乡情,亲自到牢房与其叙旧,酒肉款待。次日,押赴刑场,由洛宁县长汤绍汉亲自监斩,验明正身后,洛宁县长汤绍汉在段老末罪状上用朱笔一批,开始行刑,执铡人张志儒,面对铡刀,胆战心惊,此时张志英堂叔张立恒为报杀父之仇,怒火中烧,眼疾手快,抢过铡刀,狠力铡下,铡刀落下,段老末身首两处。段老末为患一方,作威作福,祸害百姓,民愤极大。张志英为洛宁除去匪患,为洛宁历任县长陈典谟、田汉高所器重,以政绩卓著,剿除匪患闻名。民国二十九年(1940年)张志英病逝,同年洛宁县县长田汉高为洛宁县政警队队长张志英题“功存梓里“懿行碑,懿行碑今存大门楼村。张志英的事迹详见《洛宁文史资料》第四期王东岳、李生涛所撰《段老末之死》。

《洛宁县志》“大事记”云:“民国21年(1932年)是年河底中共党组织发动农民,对国大代表张棣荣进行均赋斗争获胜,取消了农民长期为张家负担的田赋。同时,利用县政警队队长张志英与匪首段老末的杀父之仇,捕杀了段老末。”

按:关于张志英捕杀了段老末的时间,《洛宁县志》“大事记”云:“民国21年(1932年);《洛宁文史资料》第四期 “段老末之死”中时间为民国23年(1934年)冬。二者时间不一致,还有待考证。

九、大门楼张氏墓志铭 神道碑 懿行碑

洛宁县姓氏文化研究会会长张泽武整理

1.城村《诰赠朝议大夫幹夫张先生(九思)暨德配刘太恭人墓志铭》,清道光四年仲春嵩邑岁进士候选训导王三益拜撰书。

《诰赠朝议大夫幹夫张先生暨德配刘太恭人墓志铭》

先生张姓讳九思,字有益,号幹夫,世为永宁县金门川之德里村人。自祖光全徙居城村,至先生已六世矣。曾祖讳进城,务农,妣氏刘;祖讳如彦,亦业农,妣氏陈;父讳淳,号青囊,诰赠朝议大夫,精岐黄,全活数千人,有碑颂其德,妣氏张,诰赠恭人。自高曾以下,大抵多隐德焉,故家道日丰。先生昆玉三人,先生为季,幼而颖异,为父母所钟爱。及长,识时务,达事变,内敦孝友之风,外擅仁侠之望;涉猎诗书,务得大义,不屑屑于章句之末,援例登明经。以次子贵,诰赠朝议大夫。平生务本力农,兼通货贿,居积之富,雄视陶朱,凡此皆先生运筹之力。

而先生志益谦气益下,不矜己以傲物,不凌弱以暴寡。人有急难无不救之,人有困苦无不周之,以故远近传闻,皆望先生如泰山北斗云。配恭人刘氏,克相夫君,勤俭持家,人称贤内助焉。子二,长师禹,以县丞试用山左,勤劳王事,卒于馆驿,娶程氏,例封孺人;次师周,诰授朝议大夫,娶宋氏,敕封恭人,侧室樊氏。孙四,长凤池,师禹出,业儒,娶高氏;次金祥、金藻,樊孺人生;季金声,宋恭人生,幼未聘,俱师周出。曾孙东林,凤池出,幼未聘。女三,长刘太恭人出,适元上张公拔士之子;次适樊店贾君天禄长子;三适牛渠王耀群五子,俱李氏出。先生殁于嘉庆二十三年,享寿六十四岁;恭人殁于道光四年,寿七十二岁。先生长孙凤池卜于本年二月二十五日,合葬先茔。丏余为志,余不能为文,然素慕先生之为人,敢不揣固陋,略序颠末,以示不忘。因为之铭曰:“积善之家,必有余庆;凡兹后嗣,仰承前光。木本水源,遗泽犹长;惟我先生,姓显名扬。性善封殖,治家尤良;当兹窀穸,於焉永藏。子子孙孙,弥炽弥昌。”

嵩邑岁进士候选训导王三益拜撰书

旹大清道光四年甲申仲春下浣谷旦

2.《太学生胞二兄三阳张公(际泰)暨德配郑王氏合茔墓表》:

该墓表出土于磨头村南张氏祖茔。在磨头村张氏后裔家中,保存完好。张际泰为张际庚二兄,壬午进士期服弟际庚拭泪顿首拜序,道光九年(1829年)二月。

《太学生胞二兄三阳张公(际泰)暨德配郑王氏合茔墓表》

3.《赐进士出身候铨知县张老夫子(张际庚)神道碑》:

清道光十一年(1831年),众门生在磨头村南大道旁为张际庚树立神道碑。邑廪膳生门生郭文锦撰写神道碑文,乙酉科拔贡门生张西金书丹。解放后毁碑时,磨头村张氏后裔将神道碑运回家中,今保存完好。2018年8月张文林倡议合族重新树立《赐进士出身候铨知县张老夫子神道碑》于磨头村南,建有碑楼。

磨头村南《赐进士出身候铨知县张老夫子神道碑》

民国六年《洛宁县志》卷八艺文志“张际庚传”

《磨头村张氏家谱》“张巽五教泽碑”

4.《功存梓里》懿行碑:

民国二十九年(1940年)洛宁县县长田汉高为洛宁县政警队队长张志英懿行题。民国二十一年(1932年)张志英为洛宁除去匪患段老末,以政绩卓著,剿除匪患闻名,为历任洛宁县长陈典谟、田汉高所器重。

《功存梓里》懿行碑在大门楼村,今保存基本完好。

“功存梓里” 懿行碑

上款题:洛宁县县长田(汉高)为洛宁县政务——张公懿行题

立碑人:刘()(),仝世英,马廷锡,黄中(),刘成(),洛宁第八区员刘文玺,小队长王清廉,冯字儒,李憲章,洛宁县政务检察队队长关光玉,洛宁第三区员刘元桢 仝鞠躬

下款为立碑时间:中华民国二十九年 月……旦

查《洛宁县志》:田汉高,江苏涟水人,民国二十九年任洛宁县长。

(备注:以上“功存梓里”懿行碑,据张红歌提供的碑文和照片整理。)

5.“利济可风”碑

“利济可风”碑

进入光武庙山门,迎面有一块“利济可风”的古碑,碑阴后有大清壬午科进士张际庚撰写的《建连昌渡洋河碑记》,从碑文中可以看出修建连昌渡洋河桥的建造和维护之事,甚为详细。碑文如下:

建连昌渡洋桥碑记

《尔雅》云:堤谓之梁石,杠谓之徛。在昔名为梁徛,在今谓桥。余考《广舆记》:“江左有垂虹,荆襄有绿杨,粤西有海棠,至闽越泉州跨洛阳江。名万安者,乃郡守蔡襄公所建也!泽及行人口碑至今犹存,夫桥有别,而利济则无别。建桥有殊,而设心则无殊。”宜邑三乡镇,东连昌,西渡洋,每岁至冬初成梁未易,举病涉则不免为。适有李君讳云彩者,独出己赀,修葺两河桥,费青蚨若干,不数日而工告竣。施地十余亩,以为看守东西桥用,又恐年久桥木倾圮,外施地数亩,着人经理,每岁所获稞租,变价置成桥木,不致修补维艰()苦,君之踌躇尽善亦甚矣,悠是岁余,北上诸亲友以勒贞珉见,託余惟之前陋,不足以赞,李君聊即所闻,以志其德,竊愿后之君子与李居同志焉,庶善以继,善永传不朽也,是以为记。

壬午科进士即补知县三槐张际庚顿首拜撰

邑后学生员器之任济跄书丹

(备注: “利济可风”碑,据张红歌《诗鬼故里话三乡》整理。)

6. 《上高村廉氏家塾序碑》:该碑树立于上高村廉氏家塾,今保存完好。清道光七年张际庚顿首拜撰《上高村廉氏家塾序》,此碑文收录在上高村《廉氏家谱》。

张际庚所撰上高村《廉氏家塾序》碑

十、大门楼张氏匾额

洛宁县姓氏文化研究会会长张泽武整理

1.“恩同宁谢”匾额

【恩同宁谢】匾额:清同治七年(1868年)永宁县外甥贾全义等为诰授奉政大夫桐斋翁张二舅父(张风泉)立。该匾额今存洛阳市匾额博物馆。按:张风泉,字桐斋,号文渠,城村人,候选州同,诰授奉政大夫。

恩同宁谢:此处指张风泉对外甥贾全义等有大恩情,如同外祖父家宁家对魏舒和谢安对外甥羊昙的大恩。“宁谢”典故,宁即魏舒外家宁氏。西晋时魏舒,字阳元,任城郡樊县人,幼年丧父,被外祖父宁家抚养成人,后显贵,累官左仆射。谢指东晋谢安。《晋书·谢安传》:“(安)顾谓其甥羊昙曰:‘以墅乞汝’。” 唐权德舆《奉和崔评事寄外甥刘同州并见寄之作》:“谢公尝乞墅,宁氏终相宅。”羊昙是东晋大臣、政治家、军事家谢安的外甥,才气过人,善唱歌,通音律,与桓伊、袁山松,并称“三绝”,为“江左十贤”之八,深受谢安器重,谢安曾把与谢玄下棋赢来的别墅送给他。谢安去世后,士林哀悼,他更是悲痛欲绝,甚至“辍乐弥年,行不由西州路”。一日,羊昙在石头城喝得大醉,不知不觉,走到西州城下,他问这是什么地方,听说是西州城时,悲痛不已,高声吟诗,“恸哭而去”。后人常用“羊昙恸哭西州城”这一典故,来比喻感旧兴悲,悼念亲友的悲痛之情。

2.“德侔钟郝”匾额

【德侔钟郝】匾额:在城村。为城村张氏张母赵老夫人立。

上款:大壶范张太君赵老孺人淑德 众商伙仝顿首拜

下款:宣统二年复月中旬谷旦

德侔钟郝:德侔:德业相等;钟郝,比喻指妯娌之间相互敬重,和睦相处。此匾额内容大意为称颂张母赵老夫人治家有方,妯娌之间相互敬重,和睦相处,德行可以和钟郝二夫人齐名。出自典故“钟郝雍睦”,西晋司徒王浑的妻子钟氏是三国时魏国太傅钟繇的曾孙女,她出身名门世家,知书达理,德行高洁,具有大家闺秀的风范。王浑的弟弟王湛的妻子姓郝氏,出身寒门,他们妯娌两个人,都有很好的德性品行,彼此非常的亲爱,非常的和睦,管理家里的事务。也都依着礼法做事。钟夫人虽然他的娘家门第高。并不因为自己娘家富贵。而看不起郝夫人。郝夫人也不因为自己娘家贫贱,来奉承钟夫人。所以当时的人,都称赞钟夫人的礼,和郝夫人的法。

作者简介;张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年发起并组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,任常务副会长兼秘书长。2006年参与组织筹备成立洛阳姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。