金光洞石刻造像位于含增镇金光村乾元山金光洞内,该洞又名天仓洞、太乙洞,为一高山溶洞,洞中怪石林立,冬暖夏凉。现有宋-清代道教造像和清代题记。洞中现存道教造像42尊,头部均已断裂或缺失,分布在洞口四百米范围内。造像或立或坐,形态各异,最大的高1.3米,最小的0.3米,一般在0.8米左右,头著道髻或束冠,多持笏,有的贴金,有的彩绘。石质较为坚硬,均为圆雕,雕刻精细,技法古朴。其中10号造像为捧印女真人像,有彩绘,头部缺失,残高0.48米,肩宽0.18米,底座面宽0.24米;11号造像有彩绘,头部缺失,残高0.61米,肩宽0.24米,底座面宽0.30米;12号造像有须弥座,头部缺失,残高0.63米,肩宽0.25米,底座面宽0.33米。据四川省文管会有关专家鉴定该组道教造像时代最早为南宋。

巴土文化之《长阳石刻》---石刻造像⑤鸣凤塔石刻造像

视频:清江美文--鸣凤塔

年代:清同治四年(1865) ;

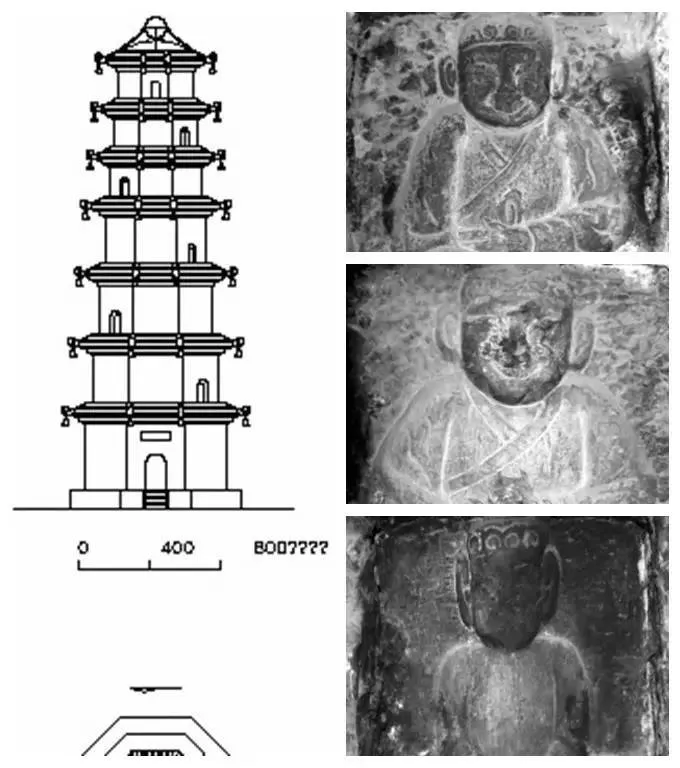

形制、特点:八角七层楼阁式砖石塔,高22米;

现状:市级文物保护单位

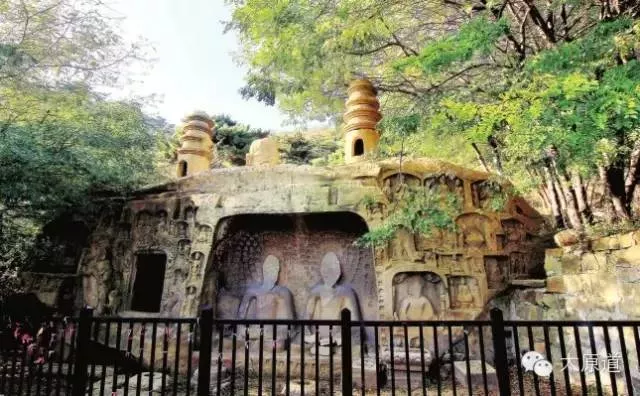

鸣凤塔石刻造像 位于长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟坪村大花坪文笔峰顶,距离长阳县城东边约两公里,清代石塔。清同治二年(1863)至四年(1865)知县景汇、陈维模、范炳监率乡绅刘文源、方可儒、李芹芳、李植达、杨文佩等人修建文庙、九峰书院等时所建。

古塔为八角七级楼阁式,通高27.5米,塔基边长4米。塔门面南,拱形,高2.2米,门额嵌楷书“鸣凤塔”石匾。二层以上每层交错设二拱门,余壁设龛浮雕坐佛。

以古语“凤从东来,鸣于高岗”而命其名,相传当年有五彩凤凰现于此山,唳声清亮,远播四方,于是建塔以做纪念。另一说其年长阳出现灾疫,时任知县率五名地方绅耆合力建塔,以驱邪逐魔,求风调雨顺。

塔七层八角,楼阁式,石与青砖砌成,高二十二米,为长阳保存最为完整的古塔。市级文物保护单位。该塔设计精巧、风格独特,佛像雕刻精美,是建筑结构与使用功能的完美结合,也是造型艺术的光辉典范,具有较高的艺术和科学研究价值。

七律/春登鸣凤塔

作者:覃世清

清江八百连荆楚,巫岭三千止汉沙。

雾里山歌惊翠鸟,云中巴舞醉红霞。

龙舟闹市山城美,老巷新街几万家。

附网评:

大漠:拜读清哥新作,下笔不凡,很有气势。

清江野老:雾里山歌惊翠鸟,云中巴舞醉红霞。——这一联真美!将现实的景物组合得自然天成,有声有色,亦歌亦舞,美不胜收!唯觉“云中”对“雾里”似稍嫌近?

清江八百连荆楚,巫岭三千止汉沙。——这一联也不错!唯觉“汉沙”似嫌勉强?若改为“巫岭三千抵蜀巴”如何?

当今垭:偶登过鸣凤塔,却无兄的架式!

村夫:欣赏好律,学习了!问好!

孤村流水:学习欣赏!巫岭三千止汉沙——此句似觉不畅,“汉莎”不知如何理解?

回头是岸评:

覃老师这诗本是好诗,经大家一评一改,越发好了。这正如当金先生所说:“论坛论坛,不论不成坛。”

孤村流水先生和诗:

独立江城鸣凤塔,沧桑阅尽仍无涯。

巴山犹续百年梦,夷水长淘千里沙。

碧浪流连绕芳甸,白云飘渺幻红霞。

游人更喜登临日,俯瞰龙舟载万家。

覃世清网上回言:

——好高兴!我抛一砖,引出了孤村流水之美玉。尤其是先生结句:俯瞰龙舟载万家。生动形象,活灵活现,非常贴切,非大师能想像得出!

来源:巴土文化丛书·长阳石刻

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

隆化一山体石壁上雕刻了100多尊佛像,金代所造,历史文化价值颇高!

石佛口摩崖造像1993年被列为河北省文物保护单位,然而,知道它的人却并不多,或者说它的知名度与其历史价值并不对等。

石佛口摩崖造像

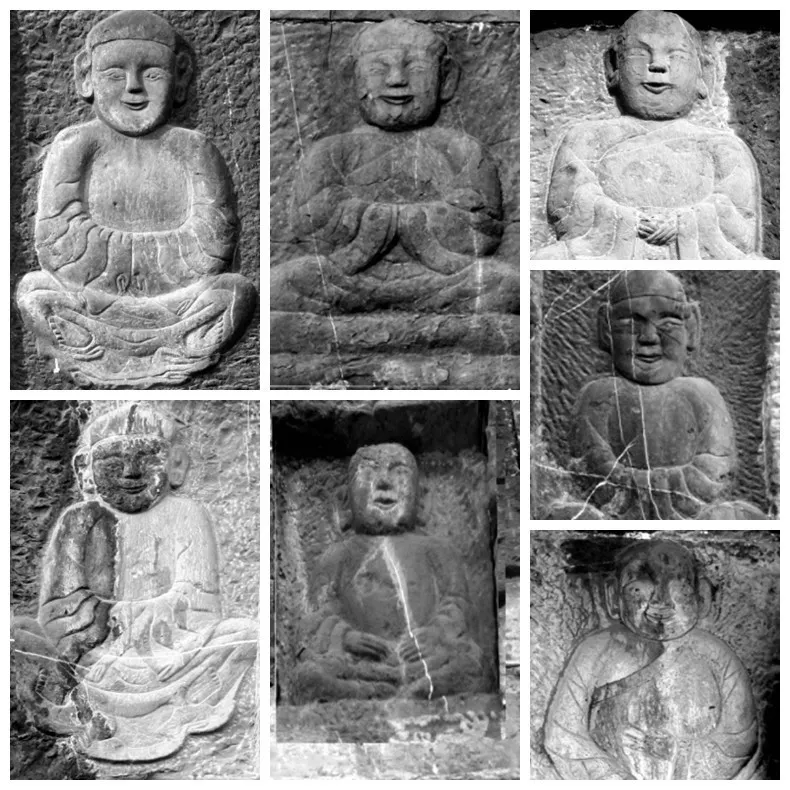

现存面积东西长9米,上下高1.5--1.8米。为辽金时代造像,采用高浮雕手法,共存4组。

第一组:3尊三世佛作半浮雕式坐于束腰式须弥座上,面容微笑慈祥,身披通肩大衣,两手平放在盘坐双膝之上。三世佛两侧各站立佛1尊,背面雕出千佛壁。

第二三组:均在龛内雕出千佛壁,分上下两层共107尊。

第四组:有坐佛像20尊,佛头束高髻,垂长耳,面目端庄,神态自然。

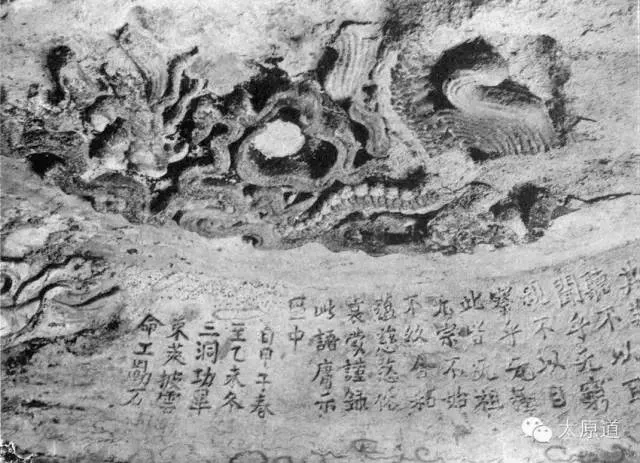

在造像以东200米的环山处悬崖上,有一人迹罕至的凹入石棚,有元代石刻题记5行,现保存4行。

在造像的前山脚下,发现较多麻布大瓦,疑为当时寺庙遗物。

对佛教文化研究意义重大

摩崖石刻是中国古代的一种石刻艺术,指在山崖石壁上所刻的书法、造像或者岩画。它是起源于远古时代的一种记事方式,盛行于北朝时期,直至隋唐以及宋元以后连绵不断。摩崖石刻有着丰富的历史内涵和史料价值。

佛教传入中国后,对中国的文化有着深远的影响,这种影响在表现形式上是多种多样的。其中,佛教文化与摩崖石刻的结合,是佛教文化的重要表现形式,佛教摩崖造像也成为现在人们研究佛教文化的重要依据。

承德佛教摩崖造像有四个:隆化石佛口摩崖造像、滦平星龛岩寺、丰宁东喇嘛山摩崖造像和磬锤峰摩崖造像,对于研究承德的佛教文化具有重大的史料价值。

涨姿势:石窟与石刻的区别

石窟艺术是相对于洞窟内造像而言的,一般都是直接在崖面上雕凿佛像,体量都比较大,采用的艺术手法是多种多样的,可以是高浮雕,也可以是浅浮雕或线刻。

摩崖石刻的内容限于崖面难以展开,基本上都是一佛二菩萨的组合,摩崖造像就是属于石刻的一种。

(来源:新华社、燕赵都市报、中新网、网友“兰阇艺文”)

山西古代石窟与石刻造像

石窟,这种通过人工雕凿在整座山体上的很特殊的宗教建筑形式,其最初起源是在公元前12世纪时的印度。它的起源与公元前6世纪佛教在印度诞生后僧侣们的佛教事务活动有着很直接的关系。公元前3世纪后,印度佛教首先传入我国西南少数民族居住的地区;到西汉末年时,才逐渐传入我国中原地区。中国有佛寺,乃始于东汉明帝时 (58—75) 的洛阳白马寺。而中国有佛教石窟,则最初始于两晋时期的我国西北今新疆天山南麓地区。此后不久,至南北朝时,佛教石窟又迅速通过河西走廊今甘肃一带逐渐发展到了北魏拓跋氏政权所控制的山西高原之上。在此之前,一般的佛寺建筑则早在东汉时业已发展到了山西境内。如洪洞广胜寺即始建于东汉建和元年 (147) 。到南北朝时,佛寺建筑在山西境内已经十分繁盛。这实际上为佛教石窟在山西落脚奠定了一个非常和谐的氛围与基础。

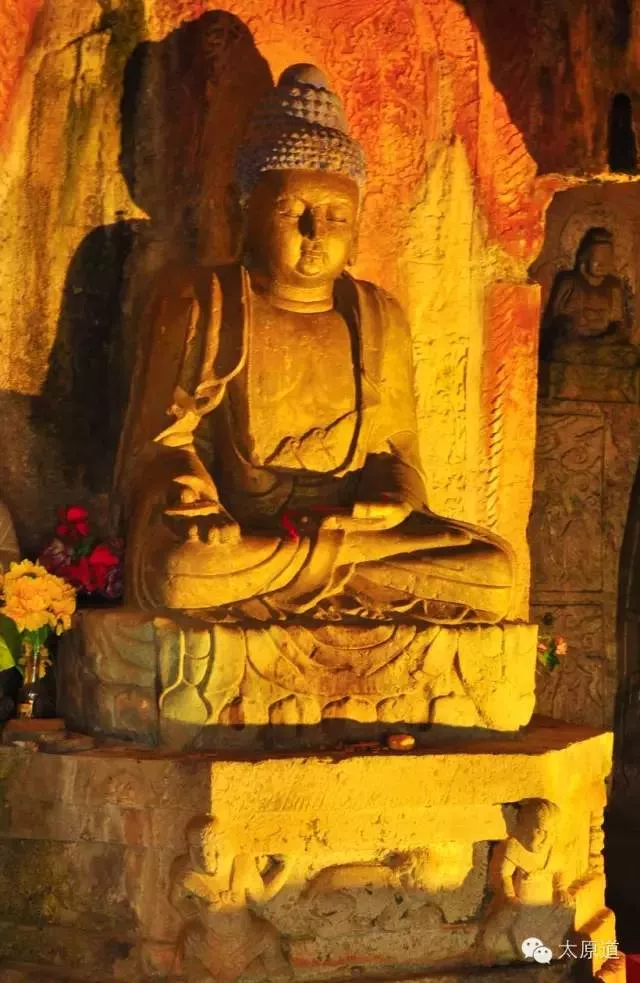

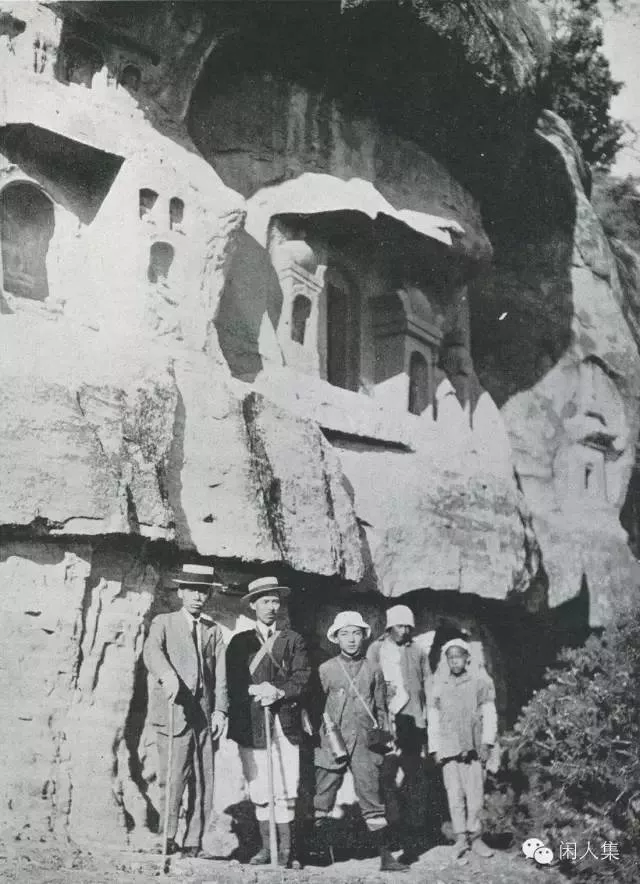

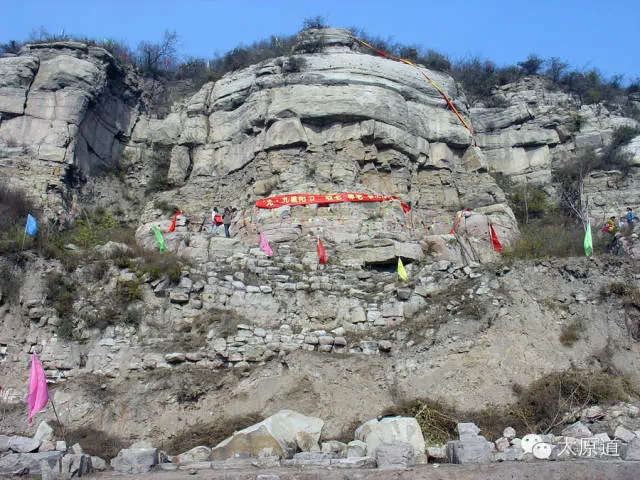

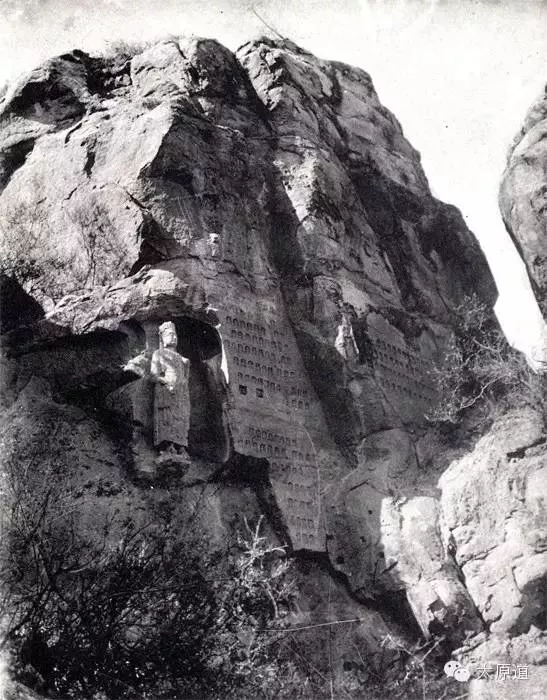

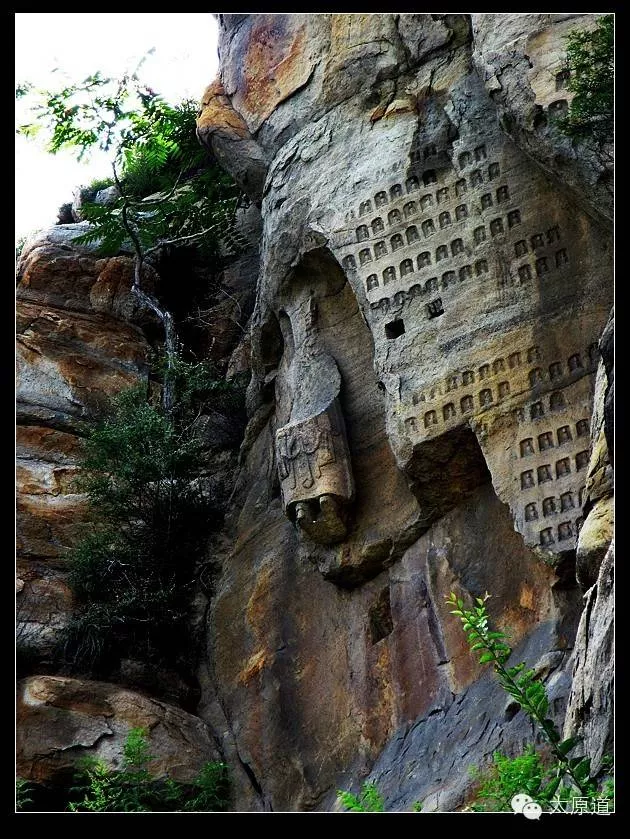

1909年,克拉克考察队途经汾阳石佛湾时,博物学家索尔比拍摄下了石佛湾石窟的外貌

1909年,克拉克考察队途经汾阳石佛湾时,博物学家索尔比拍摄下了石佛湾石窟的外貌

上图:2015年5月1日,太原道张珉拍摄下了百年之后的石佛湾,石佛仍然黯然矗立,法相依旧庄严,散布在三晋大地上那些石窟和造像,与石佛湾一样,以其超常的生命力阅尽沧桑

我国历史上石窟建筑分布最多的地方是甘肃省,其次即是山西。山西古代的石窟建筑质量和单位规模水平与其他省区相比,也处在一个较高的层次之上。

云冈石窟,位于古平城(今山西大同市)附近武周山上,是我国古代三座规模最大且雕凿艺术最为精湛的石窟之一(另外两座即敦煌石窟与洛阳龙门石窟)。主持修凿开建云冈石窟的第一个人是北魏文成帝时的高僧昙曜。根据史书记载,昙曜本是古中山(今河北西北部)之地的僧人,接到北魏政权的命令赶赴京城。一日正好文成帝拓跋濬出外,在路上遇到了刚到京城的昙曜,不想文成帝所骑御马突然用嘴衔住了昙曜的衣服。于是朝廷上下皆为惊异,以为马识善人,文成帝遂拜昙曜以师礼。就此,昙曜请示文成帝后即开始在平城西门外的武周山上开凿石窟。《魏书·释老志》中讲昙曜最先“开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”。根据后世的确认,著名的云冈“昙曜五窟”亦即今天我们所见到的云冈石窟中的第16窟至第20窟。这五窟的尊者主佛个个都被雕成高鼻厚唇的模样,既不像佛经中讲的天竺人,也与中原汉人有所距离。人们都认为,云冈石窟中所谓“昙曜五窟”所塑的主尊佛者,其实是模拟了北魏开国时的几位鲜卑族皇帝。从第16窟至第20窟即分别雕塑了当时还在位的文成帝拓跋濬和在他之前太武帝拓跋焘、明元帝拓跋嗣、道武帝拓跋珪。

远眺云冈石窟,本组图片由赵钢拍摄

远眺云冈石窟,本组图片由赵钢拍摄

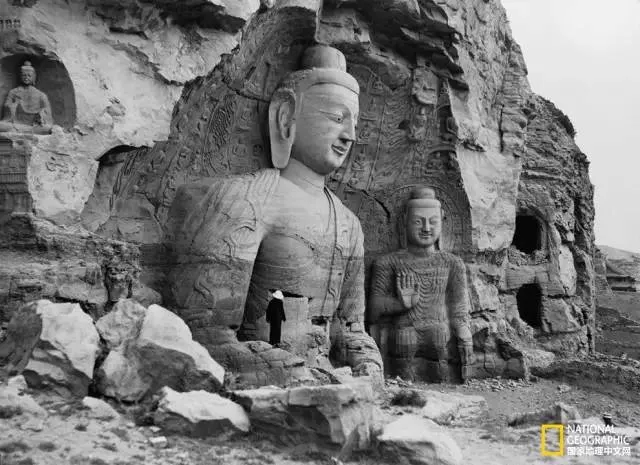

开凿最早的昙曜五窟中的五尊大佛是云冈艺术的典型代表

开凿最早的昙曜五窟中的五尊大佛是云冈艺术的典型代表

暮色降临,游人退尽,云冈石窟回归沉寂

暮色降临,游人退尽,云冈石窟回归沉寂

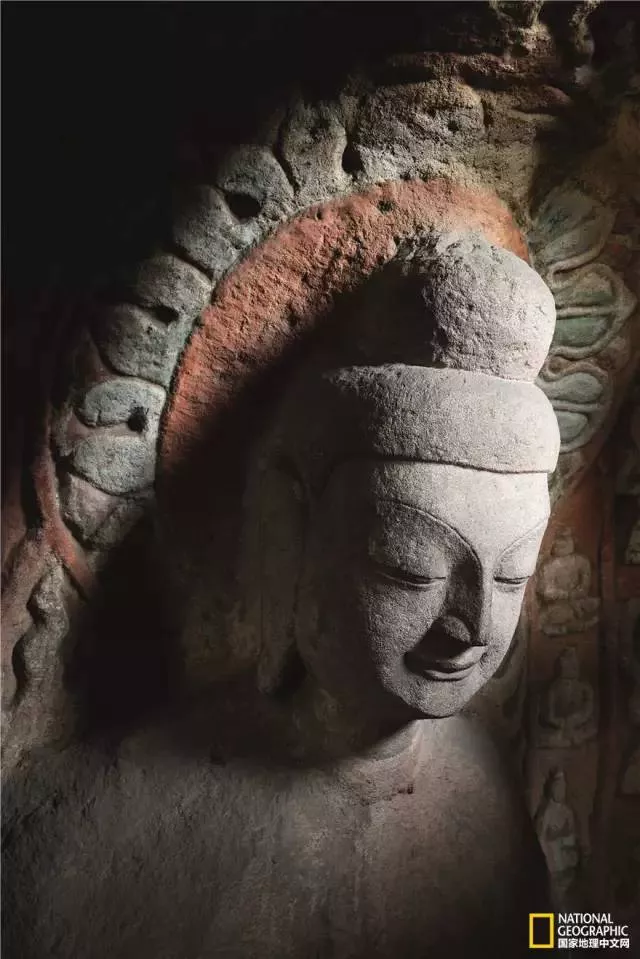

第5窟前壁一尊隐匿于窟檐楼板间的石佛,是云冈石窟众多雕塑中最为打动人心的佛像之一,也是云冈雕刻艺术中最具代表性的作品

这尊头戴高冠、面露微笑的交脚菩萨石像高146.1 厘米,原凿刻于16-1 窟北壁上层,1920年代初被盗凿,现存美国纽约大都会博物馆

云冈石窟的开凿起始于北魏文成帝和平年间,经献文帝拓跋弘和孝文帝拓跋元宏,至北魏太和十八年 (494) 迁都洛阳为止,历经约30余年,共建21个大窟,小窟无数。根据现代文物工作者的实地测量,整个大同云冈石窟从东到西,沿武周山绵延近3公里,最大的佛像高达17米,最小的佛像则仅几厘米。整个云冈石窟保留至今的大小石雕佛像总数竟达到5.1万余尊。在我国三大石窟中,云冈石窟的开凿过程具有一个很突出的特点,那就是它所有的工程几乎均是在北魏一个朝代中完成的,施工时间基本上集中在公元5世纪末叶的30余年时间内。而敦煌石窟的开凿过程,则是始于东晋太和元年 (366) ,后期一直延续到元代以后,前后长1000年左右。洛阳龙门石窟的营造起始于北魏孝文帝时期,历经隋唐时代,也有400余年的开凿过程。

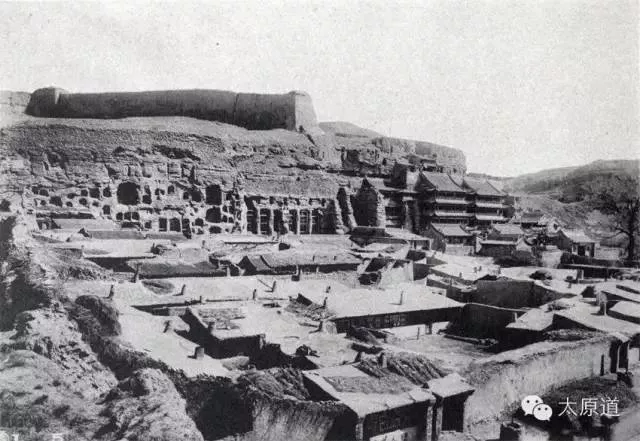

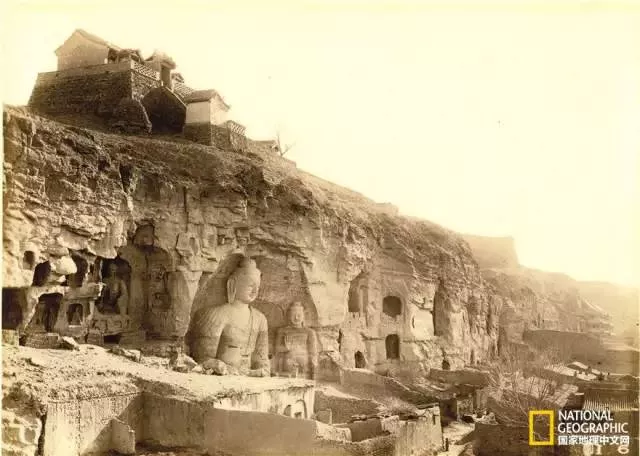

日本《支那文化史迹》中1920年前后的云冈石窟

日本《支那文化史迹》中1920年前后的云冈石窟

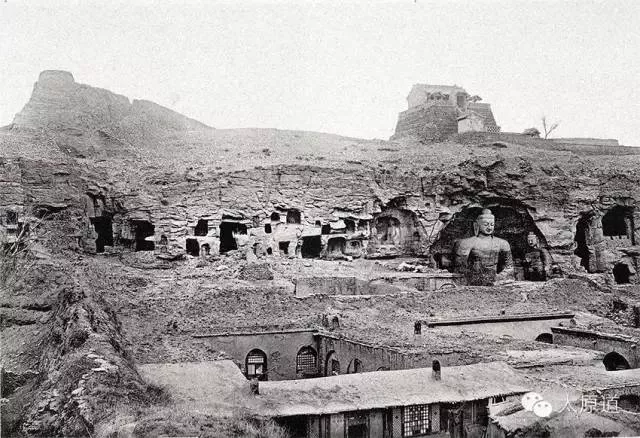

1930年代初的云冈石窟,吉尔伯特•格罗斯文纳

1930年代初的云冈石窟,吉尔伯特•格罗斯文纳

佛教石窟在山西,最具魅力的除云冈石窟外,即数太原西南郊天龙山石窟了。天龙山石窟的始凿年代约在东魏武定年间 (543—550) ,在此之前,天龙山上已建有天龙寺。据史载,天龙山一带曾是东魏时高欢、高洋父子的避暑行宫所在地。高欢死后,其子高洋废东魏而另立国号曰“齐”,天龙山下的古晋阳成为北齐政权的别都 (都城当时在今河南安阳以北古邺城) 。天龙山石窟群的始凿虽然起于高欢、高洋父子,但最后完成则在五代时期。

天龙山的北齐石窟,窟前的仿木结构前廊,是唯一现存的北齐建筑实例

天龙山的北齐石窟,窟前的仿木结构前廊,是唯一现存的北齐建筑实例

天龙山石窟是我国艺术水平最卓越的石窟之一,也是上世纪前半叶被日本侵略者破坏得最严重的石窟之一。

█ 遭盗抢的石窟内部

█ 遭盗抢的石窟内部

据不完全统计,天龙山石窟群中的雕刻艺术品的各种构件,竟有150余件被那些披着“文明”外衣的强盗劫掠而去,至今仍然散失、陈列在一些欧美国家或日本的国家博物馆及私人展柜中。天龙山石窟规模虽不大,然而它的文化艺术价值却极高。如对9号窟中那尊十一面观音像的评价,我国著名雕塑家傅天仇和钱绍武先生认为 “石佛堪称世界之最,也是我国古代雕塑艺术中最精美的典范”。

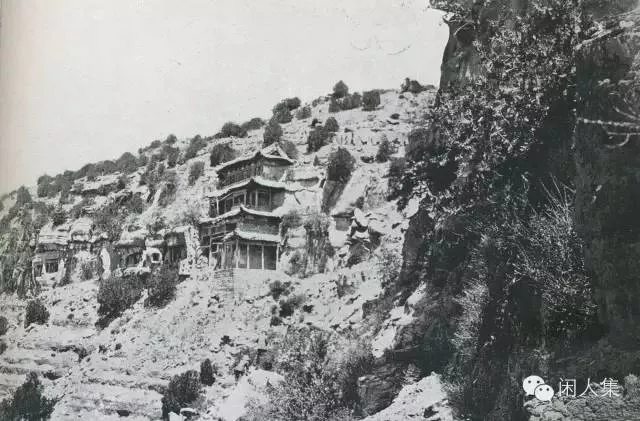

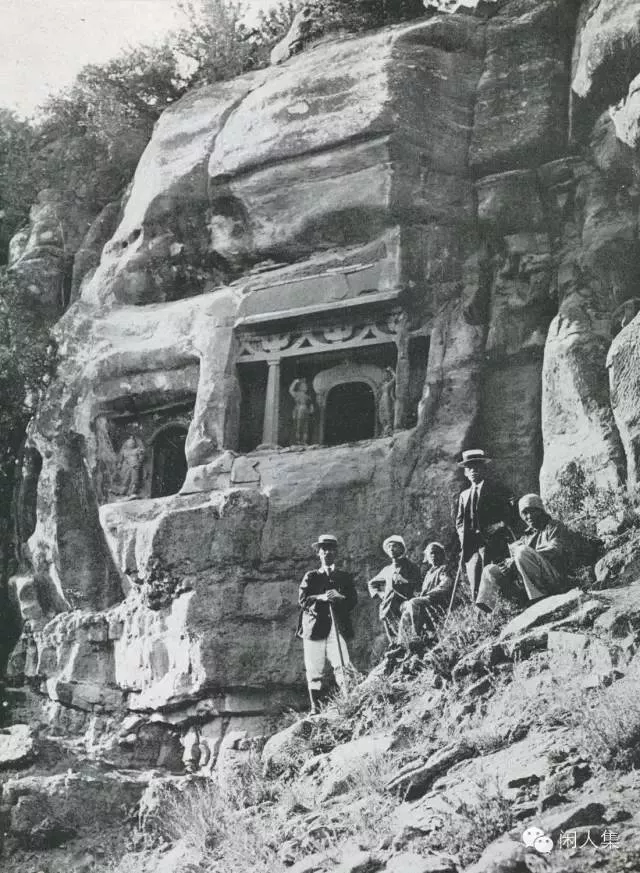

上世纪初的天龙山石窟

上世纪初的天龙山石窟

天龙山西方第十二窑前

天龙山西方第十二窑前

天龙山西峯第十五第十六窑前

天龙山西峯第十五第十六窑前

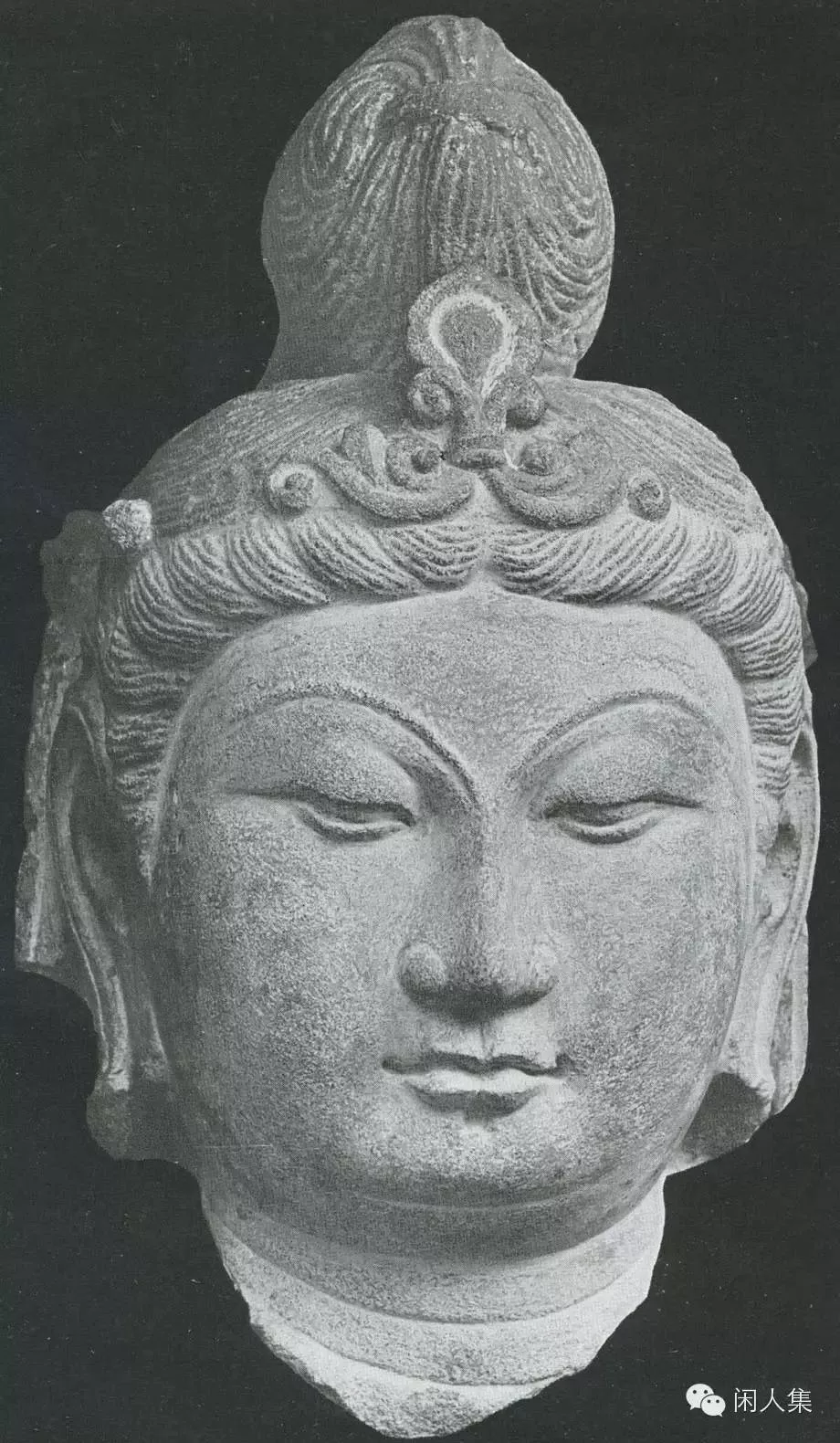

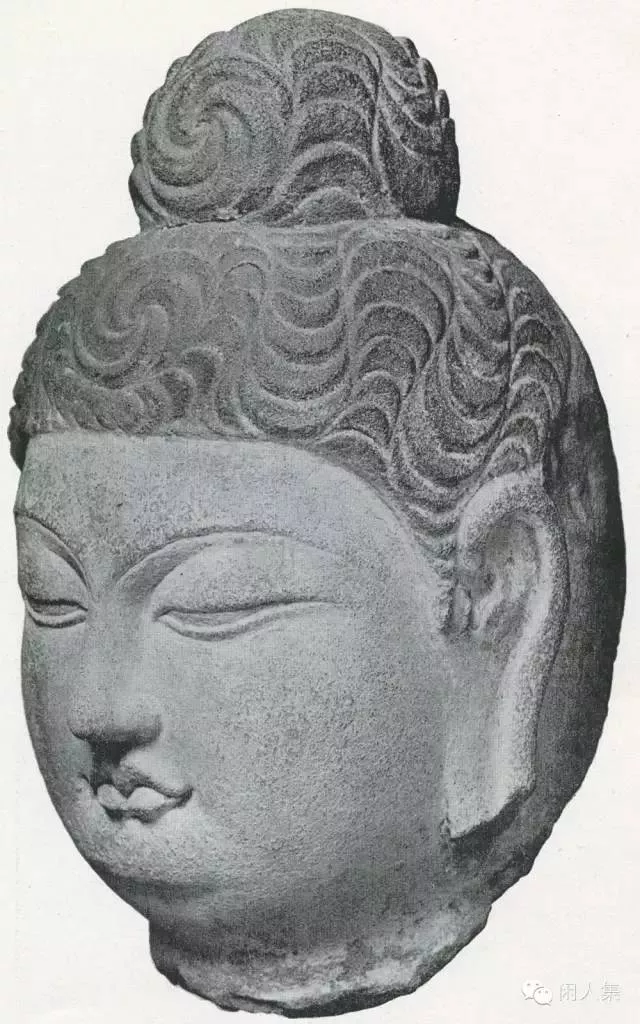

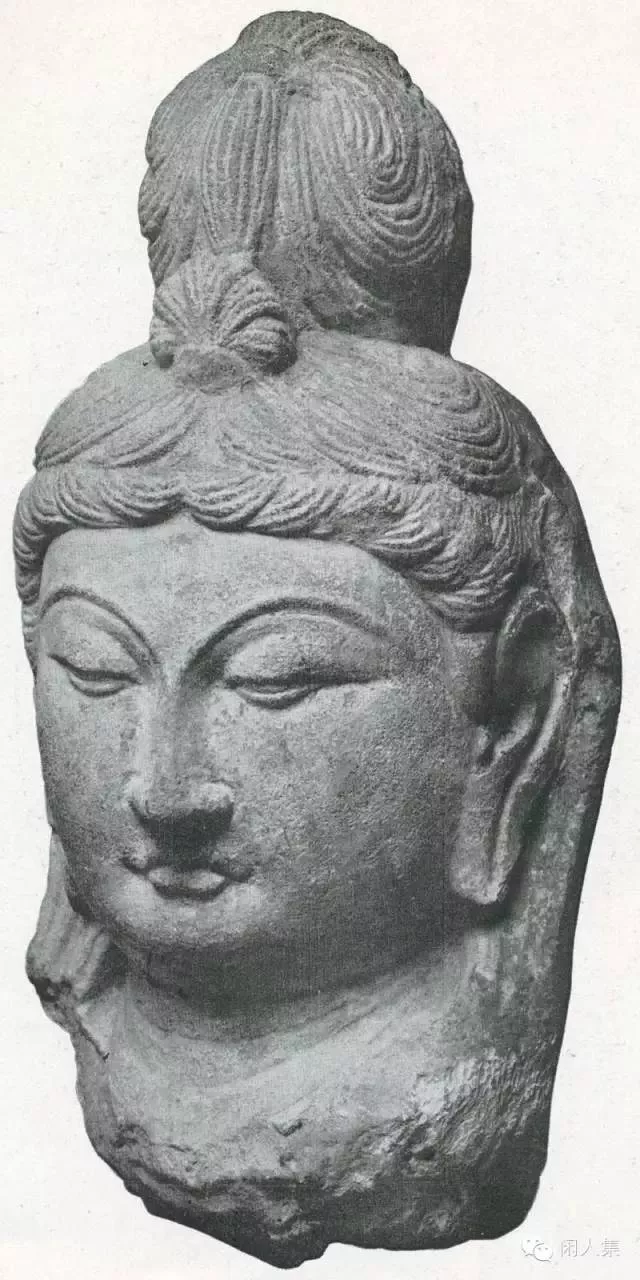

部分被盗抢的天龙山佛首菩萨首

部分被盗抢的天龙山佛首菩萨首

说到石窟本身的规模,他们认为“天龙山石窟虽不像云冈石窟雕刻得那样巨大,形式上也缺乏逼人的气势 (云冈石窟采取了大面大体的造像手法,这与自然环境有关) ,但它那造型的纯熟、比例的适当、线条的柔和、雕刻的精细,均不亚于云冈石窟,甚至比云冈石窟还技高一筹,所以天龙山石窟群是中国古代石窟雕塑艺术中一颗灿烂明珠,在世界雕塑艺术史上同样有着极为重要的位置”。

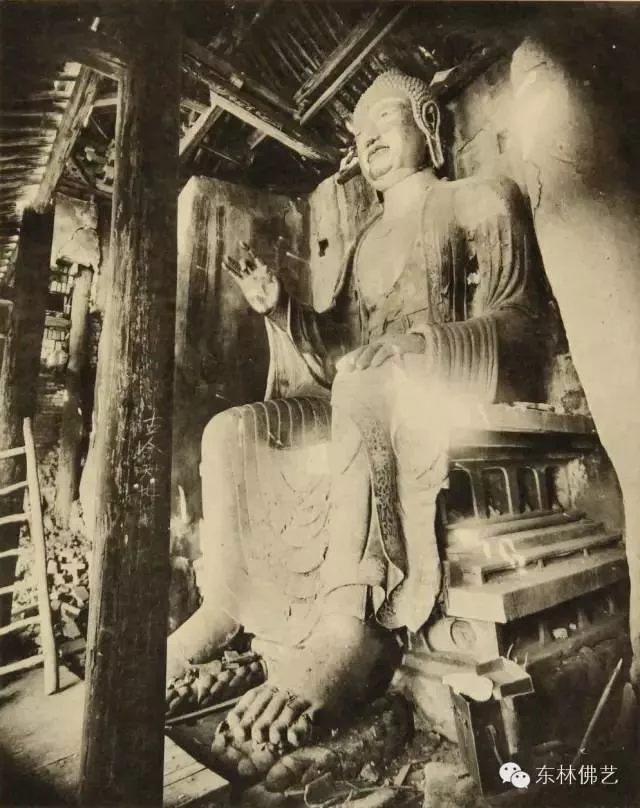

天龙山石窟的代表之作:第9窟,罕见的晚唐精品,上世纪二十年代被盗抢前照片

天龙山石窟的代表之作:第9窟,罕见的晚唐精品,上世纪二十年代被盗抢前照片

修复后的天龙山石窟第9窟

修复后的天龙山石窟第9窟

雄峙于太原市西南山地中的天龙山,以石窟群闻名于天下,又集林、泉、洞、寺与诸多古迹名胜于一体,确实是一处不可多得的融文化与自然景观于一山的绝佳生态组合单元。

流失海外近百年回归中国展览,天龙山石窟第21窟唐代石雕菩萨,代表了中国佛教造像艺术巅峰时期的最高水平,绝版小憨拍摄

流失海外的天龙山石窟第18窟唐代石雕菩萨头像

流失海外的天龙山石窟第18窟唐代石雕菩萨头像

如果说,开凿佛教石窟的活动在北魏以前的中国还是一股涓涓细流的话,那么随着拓跋氏政权在大同大规模建造云冈石窟,中国的石窟造像风气已完全成为一种社会洪流。于是,“各地方长官模仿着他们的皇帝而支持僧尼开窟造像……一时石窟造像之风遍布于华北各郡城,但规模都不及前者大……这一系列的历史都是在华北地区,因此华北遗存着很丰富的中世纪石窟寺院遗迹,保存着成千成万的不同时代的精美雕刻、塑像及壁画,已成为历史物质资料……这一部分历史物质资料,大都是国家公布保护和专设有保管的机构”。老一辈中国石窟艺术研究专家荆三林先生所叙述的这种状况,在山西显得尤其突出。关于此事还是让我们再引用荆三林先生自己亲身考察后所作的一番记述吧。

1956年4月中旬起,文化部文物管理局与山西省文化局合组“文物普查经验工作队”,在山西省南部潞安等县发现石窟、石刻362处。石窟、摩崖造像以潞安首阳山石岩脑山千佛沟,高平的羊头山、高庙山、金峰山,晋城的碧落寺、石佛岭等为最重要,都是北魏、隋唐的作品。其规模虽然不大,但如首阳山一处就有七个窟。所刻石佛、菩萨、天王、比丘供养人等像亦多至数千,无疑是重要的艺术遗产。

石窟艺术的物质依托是山地。山西多山,世人皆知。即使依照今天的行政区划,全省110多个县市中,确实很难讲得出哪一个县市会没有山地。山西自古以来宗教造景习俗源远流长,其中尤以佛教造景为最。笔者曾经在一个较长的时间内着意于对这一方面的调查,一个是寺院的分布,另一个是石窟造像的分布。实际上,山西山地中千百年来存在过的佛教造景习俗,几乎使整个山西山地达到一种无山不佛、无山不窟的程度。在这里,我们不妨举一些人们平时并不注意但又确实真实存在有佛教石窟造像的地名,并列诸于后:

石窟,高平市羊头山清华寺;石佛殿,长治市石佛山;石窟,平顺县林虑山金灯寺;藏经洞,襄垣县仙堂山;石佛洞,阳高县偏梁寨山;千佛洞,浑源县孙膑山;佛窟山,左云县石佛寺山;石佛洞,榆社县西梓荆山;石佛崖,吉县宽静河畔;石造像,乡宁乡南白云洞;圣佛崖,霍州西南汾河东岸;千佛洞,隰县北佛陀湾;高欢洞,左权县东南20公里;石佛洞,左权县西3.5公里;石造像,永和县双山洞;石佛洞,平定县药岭山;千佛洞,翼城县千佛崖;石佛崖,汾西县北15公里;石造像,宁武县翠屏山;万佛洞,宁武县宁化古城西;石造像,宁武县禅房山;千佛洞,榆社县西响堂寺;万佛洞,五寨县芦芽山;石造像,昔阳县石马寺;石窟,平定县乱流村;千佛洞,乡宁县东7公里;石造像,孝义市李家山;石造像,盂县兴道村千佛寺;石佛忻州市浮屠山;石造像,乡宁县西滴水崖;石造像,代县西北白仁岩;石造像,大宁县西梵王扫;石造像,汾阳市西石室山;石造像,左权县东马岭洞;石造像,交口县李家山村;千佛崖,太谷县奄谷内;石造像,寿阳县方山;石造像,太谷县龙门壑;石造像,太原市西南蒙山;七佛岩,交城县东北;石佛崖,祁县子洪镇村外;石室寺,高平县石室山;石佛洞,高平县龙王山;石造像,太原市龙山童子寺;石造像,离石市西石佛寺;石窟,浑源县南淘沙村;石造像,中阳县西石佛寺;石窟,静乐县王端庄;石造像,代县南赵杲观;石窟,静乐县南丰润村;石造像,定襄县七岩山;石造像,保德县花佛村;石造像,沁县南涅水;石造像,夏县西威神寺;石造像,灵丘县曲回寺;石窟,芮城县岭底瑞峰寺;千佛洞,隰县北神峪村;石窟,大同市北小石子村;石造像,灵石县南石佛寺;石造像,寿阳县羊头崖村;石造像,交口县锦泉寺;石窟,清徐县岩香寺;石窟,阳曲黄水镇;石窟,阳曲峰东村佛爷沟;石窟,古交市木路塔;石窟,古交市刘庄观音寺;石窟,古交市新岩村;石窟,太原晋祠悬瓮寺;石造像,怀仁县西南千佛寺;石造像,安泽冀氏村石佛寺;石窟,五台山金刚窟;石窟,五台山那罗延窟;石窟,宁武县石家庄;石造像,宁武县坎门口村;石窟,河曲县点峪村;石窟,神池县烈堡村悬空寺……

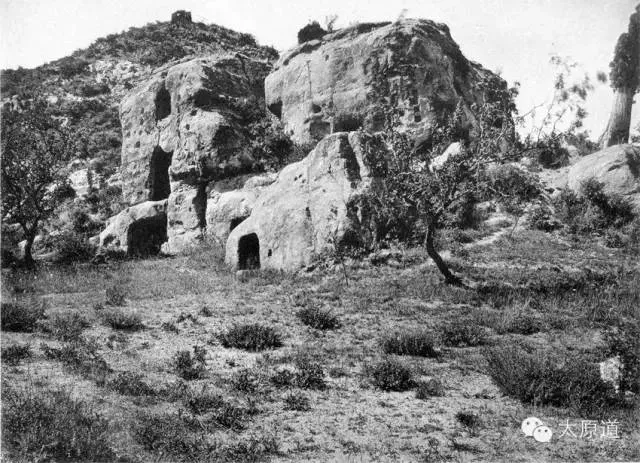

静乐三窟,本组图片由天涯神驴拍摄

静乐三窟,本组图片由天涯神驴拍摄

由此可见,自从北魏以来,凭依山地造佛,随之又以佛作为山的名称或地域名称,实际上已经成为千百年来山西历史文化中一种突出的民间习俗及地域特色。

在北魏石窟造佛风气的影响下,石窟造佛不但从此遍布山西高原,而且由此出现了喜造大佛的现象。云冈石窟最大的佛像不过23米之高,天龙山最大的9号窟释迦牟尼坐佛也才8.8米高。同样是在太原西山,距离天龙山石窟不出20公里的范围内,也还是北齐文宣帝高洋时代的事,在前后不到5年的间隔中,还有两座借山崖人工凿成的巨佛赫然问世。其中一座于北齐天保二年(551)后开凿、位于晋阳古城(今太原市西南古城营村)西约10公里的蒙山开化寺附近,佛高约63米。其高度虽然比四川乐山大佛低约8米,但是却比乐山大佛的凿成要早出162年(乐山大佛凿于唐开元元年,即公元713年),是我国古代历史上最早出现的第一个巨型石佛。关于蒙山大佛,《北齐书》中记述说:“凿晋阳西山为大佛像,一夜燃油万盆,光照宫内。”在10公里外晋阳古城中也能看到,可见大佛之高大。

2004年修复前的北齐蒙山大佛

2004年修复前的北齐蒙山大佛

修复后的北齐蒙山大佛

修复后的北齐蒙山大佛

蒙山大佛航拍图

蒙山大佛航拍图

身披巨型袈裟的蒙山大佛

身披巨型袈裟的蒙山大佛

同样距离晋阳古城不远的另外一座大佛,是在北齐天保七年 (556) 后所开凿,根据有关文献记载,位置在晋阳古城西龙山之上的童子寺附近。该佛高约56米。在乐山大佛的出现之前,此龙山大佛的高度仅次于与它近在咫尺的蒙山大佛。

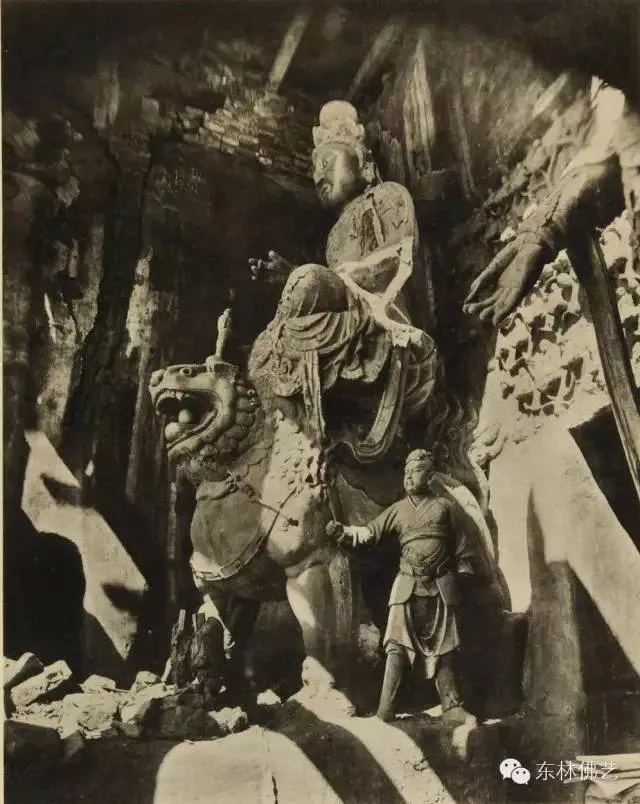

日本《支那文化史迹》中上世纪初的龙山童子寺摩崖观音像。悬于空中的观音菩萨像令人震憾

日本《支那文化史迹》中上世纪初的龙山童子寺摩崖观音像。悬于空中的观音菩萨像令人震憾

已毁损的龙山童子寺摩崖观音菩萨像

已毁损的龙山童子寺摩崖观音菩萨像

从有关历史资料上得知,太原西山这两座依山而凿的巨型石佛,隋初以后在佛身之上均建起了像天龙山9号窟那种漫山阁一样的大佛阁。上世纪80年代初,太原市王剑霓先生在文物古迹地名普查中,为寻找已经毁圮湮没了数百年的西山大佛曾经做了艰辛的工作。根据他的调查和考证,认为“唐武宗灭佛时,大(佛)阁虽然失修破败,但大佛未损。晚唐乾宁二年(895),晋王李克用竭河东之力,‘计口随钱,不可胜计’,五年用工30万,重修了大佛阁。五代后晋开运二年(945),北平王刘知远留守北京(晋阳),又修佛阁。这次重修的庄严阁,高5层,每层13楹,26间,共130间,将63米高的大佛庇盖于内,可见阁之大。元末(1368)寺毁阁倾,大佛头部掉落,残砖破瓦和山间泥石掩覆了佛像下部。”以上所引王剑霓先生的这段话,讲的是蒙山大佛。

至于龙山童子寺大佛,清雍正十二年版《山西通志·寺观卷》中记载说:“金天辅元年(1117)毁于兵。明嘉靖初僧道永重建。”明代重建后的龙山童子寺及其大佛究竟是什么样子,后来又怎样毁坏湮没,至今无考。1980至1983年,王剑霓先生找到晋阳蒙山大佛时,其遗迹“现场外露胸颈部分,高17.5米,宽25米,颈部直径宽5米……”蒙山大佛所在的开化寺,是北齐文宣帝高洋所赐之名,而在此之前东魏时,该寺已建成,初名大庄严寺,寺分上下,俗称“大庄严石窟二寺”。

关于石窟造像一类的事情在山西民间还出现过许多谜一样的奇异事件,与这些奇异事件共生的是很多美丽又怪诞的神话传说故事。如元代至正年间(1341-1368),在保德县南7.5公里处的杨家湾村附近的一个石窟中,人们突然发现石窟中隐隐有声音传出。几年后村人又从石窟中发现了腰系锤凿的鲁班爷石像,同时出现在洞中的则是数百尊大小不同的石佛造像,其造型玲珑光洁,比例适当,且一点也看不出有斧凿痕迹。人们甚觉怪异,认为是神佛显灵,于是在当时的保德州南宣化坊建花佛寺,将石窟中佛像悉数列置于寺中,从此这里佛事甚盛。神仙显灵之事当然不会存在,然而那石窟与石佛之事则无疑都是真实的。此事见于明清以后的保德州志及清雍正十二年版《山西通志·寺观卷》中。

夫子岩石窟,青水渌水长流拍摄

夫子岩石窟,青水渌水长流拍摄

如果说方志文献中记载的保德花佛寺发现石佛造像数百尊的事件已经使许多人感到奇异的话,那么从20世纪50至90年代发现的沁县南涅水窖藏石刻造像与灵丘县曲迴寺石像冢群就更使世人感到万分的吃惊。

沁县南涅水窖藏石刻造像——早在上世纪40年代时,沁县南涅水村一带的农民就经常在地下发现有一些零散的石刻造像,当时并没引起人们的注意。直至1957年秋天,由于山西省人民政府文物管理部门的重视及其地方文物工作者的密切配合,终于有了一次大规模调查与发掘清理这一珍贵历史文化遗产的机会。首次发掘清理即得到了760余件石刻造像。这批石刻造像所属历史时代的跨度最早的约在北魏永平三年(510)前后,最晚的也在北宋天圣九年(1031),中间包括了东魏、北齐、北周、隋唐、五代各个历史时期的石雕作品。由于其“数量大,内容丰富,刻工精湛,时代特色鲜明”,一时间在历史学界和考古学界引起极大轰动。到1990年,山西省考古所与沁县文物部门又一次在南涅水作了勘探发掘,继而又新发现了100余件宋代的石刻造像。至此,南涅水已发现的历代石刻造像的总数已经达900件左右 (包括在此之前的许多次零散发现)。

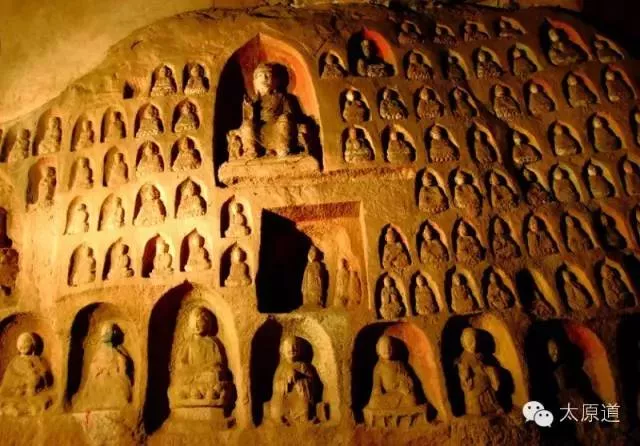

南涅水石窟

南涅水石窟

沁县北依太岳山脉,东靠涅水河。北魏都城由平城(今大同)迁至洛阳,后来的北齐都城虽建在今河南安阳以北的邺城,但陪都仍在晋阳。沁县所处位置正在其来往通衢之上,南北朝时期我国北方兴起的凿窟造佛热浪,不可避免地首先影响到了这块古老的土地。南涅水石刻造像的出土地点即均是在当地古代寺院的遗址之间。

灵丘曲迴寺石像冢群——曲迴寺位于灵丘县南约70余公里处的三楼乡境内。它与县城之间隔着两座好大的山峰,一座是太白山,一座是对维山。曲迴寺南是独峪河水,一直向西南流入河北省境内。从某种角度看,曲迴寺距离五台山佛教圣地更近些,因为站在曲迴寺看不到灵丘县城,但是可以一眼望到西边70余公里外的五台山东台台顶。可能是历史上曲迴寺在晋冀两省交界处名气较大,所以后来当地的人就以寺名作了村名。

在曲迴寺村附近一带,历来就有有关石像冢的传说在民间流传。同时,曲迴寺的有关碑刻对此也有一些记载。碑记中讲,在唐天宝十年(751)时,奉皇帝诏在此曾建过306座(又有360座之说)石塔。新中国成立初期,人民政府对曲迴寺的保护非常重视,曾在1959年将其列入省级重点文物保护单位。但是真正弄清楚曲迴寺石像冢群的基本形制,却是在1982年。这一年,首先有人在曲迴寺村西部山地的乱石中意外地发现了用银罐装存的古代金饰物。对此,有关部门遂根据其线索作了进一步调查。于是,被千百年历史灰尘尘封着的曲迴寺石像冢群,从此被逐渐揭开了掩盖在它表面的那一层厚厚的神秘的面纱。

曲回寺石窟,何清拍摄

曲回寺石窟,何清拍摄

石窟与石刻造像,原本作为佛教建筑中一种特有的构造形式,从它东汉末年传入我国时起,即对我国的道教产生了一定的影响作用。位于甘肃省泾川县境内、建于北魏永平三年(510)的玉母宫石窟,就是我国古代在佛教石窟建造的影响下产生的最早的道教石窟之一。然而若论开凿的规模,与天龙山石窟紧相毗邻的太原西山的龙山道教石窟,则是目前我国保存的开凿窟穴最多且规模最为宏阔的道教石窟群落。

太原龙山,位于著名的晋祠悬瓮山西北侧,西南与天龙山石窟相连接,向北则有蒙山大佛和古开化寺的遗址与其相依。北齐文宣帝高洋时所建的童子寺和约56米高的巨型石佛是龙山最早的一批宗教建筑。约在唐宋之季,龙山童子寺对面的山峰上开始出现了属于道教的建筑,名曰“昊天观”。至公元13世纪初时,昊天观已成为一片废墟,仅在遗址上留下了一些碑碣和两穴石窟。据《玄都至道披云真人宋天师祠堂碑铭并引》记述:金元之际道教全真派第三代传人宋德芳“甲午(即元太宗窝阔台汗六年,公元1234年)游太原西山,得古昊天观故址,有二石洞,皆道家像。壁间有宋仝二字,修葺三年,殿阁峥嵘,如鳌头突出一洞天也”。一片古昊天观的废墟遗址与两穴造像保存完好的道家石窟,披云真人宋德芳就在这样一个基础上苦苦修葺了3年时间,使古昊天观的道家石窟由两穴增加到了7穴,同时他还重建了昊天观。从此使龙山昊天观及其道教石窟群成为域内道家的一大名胜,即如前面所引碑名中所说的“如鳌头突出一洞天也”。

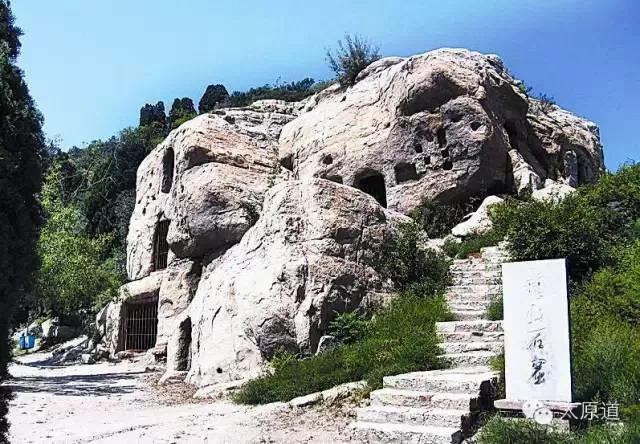

日本《支那文化史迹》中的龙山昊天观道教石窟全景

日本《支那文化史迹》中的龙山昊天观道教石窟全景

龙山石窟第一窟天井

龙山石窟第一窟天井

龙山石窟第三窟宋德芳卧像

龙山石窟第三窟宋德芳卧像

龙山石窟第八窟,全真七子中的三子

龙山石窟第八窟,全真七子中的三子

龙山石窟第八窟,全真七子中的二子

龙山石窟第八窟,全真七子中的二子

龙山石窟第八窟,全真七子中的二子

龙山石窟第八窟,全真七子中的二子

龙山石窟第八窟,全真七子中的邱处机

龙山石窟第八窟,全真七子中的邱处机

披云真人宋德芳,金末道教全真派七真之一丘处机 (时称长春真人) 的得宠弟子。金宣宗兴定四年 (1220) 曾随丘处机往草原拜见元太祖成吉思汗。3年后返归中原。丘处机此时已成为成吉思汗的“国师”,宋德芳也被封为教内提点,统领河东、元大都以及终南山各地的道观营建事宜。《玄通弘教披云真人道行之碑》说他一生“建立宫观于燕赵秦晋间,凡四十余区,门下传道者不啻千百数,所谓光明气焰,大且弘者此也”。除此之外,芮城永乐宫,太原市内的纯阳宫,以及原太原县城东南三贤村的龙泉观和原平阳府 (今临汾市) 的一些道观,其重修重建或始建与保护,在元时均曾赖斯人而为之。

龙山石窟现状,虽然惨遭盗抢仍然是中国目前最大的道教石窟

龙山石窟现状,虽然惨遭盗抢仍然是中国目前最大的道教石窟

石窟艺术,约1400年左右时间中,古代人类遗留给今后人类文化遗产宝库中的一个重要组成部分,也是整个中华石窟宝藏中的一个重要组成部分。无论从历史角度讲。还是从文化艺术角度讲,拟或从石窟本身的规模数量与工艺质量方面讲,山西的石窟文化遗产,均堪称为中华石窟艺术发展史上的佼佼珍品。同样作为景观生态中的一种表现形式,园林与寺庙等遗产形态的形成过程,都表现为自身与自然的一种组事过程;而唯有石窟和石刻造像这种人类文化的遗产形态,是通过镌入自然肌体本身传承于未来人类社会的。从这一点上讲,石窟具有相对永恒的特征。

鸣谢:本文部分图片转自网络,因经过多次转载等原因,部分作者佚名,特此致谢。

公众平台声明

以上内容并不反映或代表禅林之意见及观点,转发及引用请自行核实或抉择。本平台所有影音图文,都各自注明来源及作者,如有缺漏,敬请联系本平台及时增补。重编录用者请注明出处及作者,以尊重著作劳动,否则将被视作侵犯著作权及版权。

在

在