斧劈石在西峰上,是华山著名的奇石胜景,因“沉香劈山救母”、“宝莲灯”的神话传说得名。

斧劈石踞峰巅,高一丈余,长数丈,拦腰裂为三段,如同斧劈。石下与峰头形成空洞,仅可容一人伏身爬入。进洞仰卧上观,可见顶端凹凸不平,似一妇人躺卧后留下的痕迹,腹乳压痕清晰可辨。史志对此奇异多有记述。石上有“劈山救母”的摩崖石刻。

传说玉皇大帝的女儿三圣母因爱慕书生刘彦昌的容貌才华,私结连理。二郎神杨戬以违反天条之罪将三圣母压在西峰巨石下。三圣母石下产子,取名沉香。沉香长大成人受仙师指点,执神斧劈开巨石,母子团圆。

今斧劈石旁有一铁铸巨斧,是后人为附会故事而做。斧柄上有诗:“仙家宝斧,七尺有五。赐予沉香,劈山救母。”游人多于此拍照留念。

旅游胜地——昆明石林,奇石林立,参差峰峦,大自然的鬼斧神工!

Hello大家好,欢迎来到每人能插手你的人生的,我是你们最喜欢旅游的小能。今天也来给大家分享游玩景点啦!不知道大家在这么冷的冬天里有没有闲情逸致去游山玩水呢?小能可是十分地喜欢到处去旅游啊!不仅可以游览祖国的大好河山,还有着无数富有魅力的当地民俗传统文化,各种各样的特色美食也是目不暇接啊!空有时间而不知道去哪玩的朋友有福了!小能每天都会为大家带来最新的旅游攻略,让大家在旅游之前可以充分了解这个地方的一切。今天也不例外,小能给大家带来了一处著名的景点,昆明石林。是不是有经常旅游的小伙伴已经听说过了呢?没错,就是那个有着天下第一奇观的美誉的昆明石林。对这里感兴趣的大家快跟着小能的脚步一起走进这奇石林立的5A级景区吧!

昆明石林的地点众所周知,位于云南昆明市石林彝族自治县境内,是有名的自然风景区。昆明石林已经被世界性组织联合国文教科评为了“世界地质公园”和“世界自然遗产风光”的称呼。昆明石林是典型的喀斯特地貌风格,而且是在全世界上的喀斯特地貌演化历史最为久远的、分布面积最广的、类型最为齐全的石林了。来到这里的游客可以欣赏到此前从未见过的石林,风景也是格外的好。其中最典型的景点叫李子营石林,其中的奇石可是拔地而起啊!无数你从没见过的奇观在这里比比皆是。有幸来到这里的游客可以见识到无数奇特的自然景观,小能可真是无比的羡慕啊!

在昆明石林风景区中有着无数的著名景点,比如千钧一发等等,小能在这里给大家介绍1个最有名的景点吧!在昆明石林景区中最大的湖,石林长湖。石林长湖是一个比较典型的熔岩湖,整个石林长湖的湖水不是由人工供水的,而是来自地下水供给。整个石林湖周长5000米,宽有300米。大家都很清楚一种感觉,到了一处湖泊,本该是湖水清澈见底,但没想到是垃圾在水里游来游去。但石林湖不同,水质那是十分的清澈,而且无污染。整个石林湖四面青山环抱,植物覆盖率高达95%以上,是一个风景十分宜人的地方了。在石林湖的中央还有着一个小岛,整个石林湖分为了众多大小不一的小湖,每一个小湖都有着自己的风格特色,来到这里的人们1拍照那是一定少不了的。大家要是来到这里旅游,可� �万不要错过这个风景独好的人间仙境啊!小能也很想到这里游玩,下次若是有机会那是一定要去的啊!

昆明石林是典型的喀斯特地貌,形成的时间大约在3亿年前,经过了几亿年的地势地貌变化,形成了即使是在现在也十分珍贵的地质遗迹。众所周知,喀斯特地貌也有很多种不同的种类,但这里的地貌涵盖了喀斯特地貌大部分的类型,所以说这里是世界地质公园嘛。时间往后推进,在明朝的时候,在这里的知州首次发现了这个既风景宜人,又有着无数奇特石林的地方,并把现在的芝云洞誉为是著名的名胜景点,并在洞口建立了洞碑。整个昆明石林景观了82年的建设和发展,算是各类景区中发展比较早的了,所以景区内的配套设施也相对完善。来到这里游玩的游客可以享受十分周到的一条龙服务。

众所周知,昆明石林是在彝族自治区内的,自然,这里的文化习俗也就一彝族为主。而彝族,大家都会想起火把节。火把节是古代彝族人民点火把,意在除恶灭害,庆祝丰收的传统节日。每到了火把节的当天,彝族村寨中的那女老少就会身穿即使是在彝族文化中也是极为美观的民族节日盛装,会集跤场,大家一起欢庆火把节的到来。彝族的火把节是传统的彝族文化节日,举办的地点以石林的深处,石林湖的岸边和圭山的脚下最为盛大,大家要正好在节日的当天前往游玩的话,一定不要错过这几个庆祝节日最为盛大的场所啊!各种各样的表演也是层出不穷,各位可有眼福了!

小能旅游小贴士:

1.昆明石林的门票推荐大家购买联票,票价为175元每人,还有各种优惠规则,有兴趣的朋友可自行查找相关信息。

2.在昆明石林景区内有着每天时间固定的歌舞表演,这个表演时不收取费用的。

3.昆明石林景区的开放时间为每天上午九点到下午五点,而景区内的歌舞表演每天有两次,每次半小时,开始的时间分别是下午2点和3点。

怎么样?看完今天的昆明石林风景区的介绍,大家是不是也想动身前往这个风景秀丽,奇石林立的著名风景区了呢?小能也很喜欢这个昆明石林,景区内无数的景点足够大家花上好几天去一个一个的探索了,更别说还有最吸引人的石林迷境了,各位前往游玩的一定不能错过啊!那么本期的小能去旅游就到这里,大家对这昆明石林景区还有什么疑问吗?欢迎大家在评论区留言,说出你的想法与见解。最后,我是你们最喜欢旅游的小能,你们的支持就是小能不断更新的动力。喜欢这篇文章的朋友不要忘记点赞关注收藏,我们下期再见!

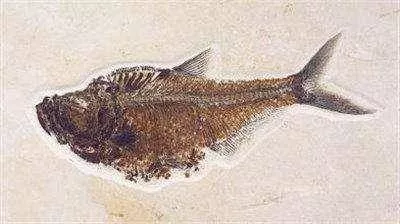

鱼化石,大自然的鬼斧神工

相比大自然来说,人的生命实在是太短暂了,就算是传说中那已经活了八百岁的彭祖,他的年纪,若是和山川河流这些自然物比起来的话,也只能算是尚处于襁褓之中的婴儿。其实,又何止是人类呢,所有的生物不都是这样吗?我们常常说那朝生暮死的蜉蝣短命,可是,任何生物,就算活得再长久,和沧海桑田比起来,又能算得了什么呢?可能就是因为这样的原因吧,对于大自然的终极秘密,对于怎样才能得到永恒的生命,没有人能够说得出正确答案,因为,那是天地间最深邃的哲理,我们这样的凡俗之人,又怎能理解,所谓的“夏虫不可语冰”,或许说的就是这个道理吧。

不过,即使如此,也还是有一些生命体,它们或是有心,或是无意,险些就能够窥探到那宇宙间的终极密码了,它们用另一种方式,将自己的生命在这个世间延续,它们用自己的生命,将什么是永恒,这个千古话题,诠释给人们听。我们称它们为化石。

据说,每一块化石,都是长者,它们都来自于亿万年前的远古时代,在每一块化石里面的住客,也都是亿万年前的远古生物。它们永远地定格在了化石中,而且,往往就以它们活着时候的那个形态来展现给众人,让人们无比诧异,它们究竟是活的,还是死的。

图片来源网络,不包含于原创部分,下同

是的,化石和标本,是完全不一样的,被制作成了标本的生物,不管是光光只剩下了骨骸,还是依然保持着生前的肌肤,它们都依然是呆板的,只是呆呆地伫立在那里,不会给人显示出一点生命的迹象。可是,化石就不一样了,化石里的生物,虽然有着石头一般坚硬的躯体,可是,却依然保持着它们活着的时候的那种生意盎然的形象。据说,有那么一块鱼化石,那上面有十来条远古的鱼类,它们还保持着悠游自在的姿态,摇曳着尾巴,扇动着鳍,一副活泼的样子。让人不觉想要怀疑,当年庄子和惠子所遇见的那一群快乐的游鱼,是不是就是它们呢?不过,转念一想,却又知道不对,因为,这些鱼儿,可都是来自一亿多年前的古生物啊,那时候,还没有人类呢。

我不觉浮想联翩,想当年,那些可爱的小精灵,是如何误打误撞,闯入到了石头中去的呢,从此竟然被禁锢其中,沉睡千年。

或许,那是在一片连绵起伏的山林里,在那里,到处都是郁郁葱葱的森林,那些古老的蕨类植物,随处可见,银杏、水杉之类的树木,高耸入云,直指霄汉。那是一个静谧的世界,但是,却又不是完全安静的,因为,在那清清的湖水里,泛起了微微的涟漪,有无数古老的鱼类,在里面悠悠地游着,在茂密的草丛里,还时常能够看见蝾螈之类的古老爬行动物,缓缓而过。这是一片多么宁静而祥和的场景啊,只可惜,好景不长,伴随着一阵震天的巨响,山崩地裂,烈焰腾空,令人诧异,不知道是不是那位传说中开天辟地的盘古,真的降世了。这时候,火山那滚滚的岩浆喷发出来,瞬间就将那清清的湖水变得一片浑浊,那原本在水中快乐游动的鱼儿,也被熔岩和火山灰给一下子包裹住了。

这就叫天有不测风云,就好像艾青在诗中所说的那样:“动作多么活泼,精力多么旺盛,在浪花里跳跃,在大海里浮沉;不幸遇到火山爆发,也可能是地震,你失去了自由,被埋进了灰尘。”就这样,原本还鲜活灵动的鱼儿们,就这样遭逢了一次天崩地坼的灾变,它们瞬间消亡,甚至还保留着生前的最后一个动作,但是,却已经再也不能继续动弹了。

可是,凤凰必须要经过浴火之后,才能得到重生;荆棘鸟必须要将自己的身体刺入荆棘之中,才能够放歌一曲,唱出最令人震撼的歌谣,所以说,那鱼儿被埋入了泥沙之后,与其说,它们的生命就此终结,倒还不如说,它们是在这泥沙之中蛰伏,等待着另一次的涅槃重生的机会。

就这样,经过了亿万年的磨练,它们肌化为石,终于成为了化石,用另一种方式,重现于人们的面前。说实话,要形成一块鱼化石,并不是一件容易的事情,当鱼儿被沉积的泥沙覆盖之后,由于空气被隔绝,所以,那鱼儿的尸体,便不会遭到那些微生物的滋扰,也就不容易腐烂了。再加上亿万年高温、高压的共同作用,那鱼儿身上所覆盖的泥沙也越来越厚,最后,鱼儿的身体和泥沙合而为一,再也分不开了,最后,变成了你中有我,我中有你的坚硬岩石,这就是我们所说的鱼化石。

遭受灭顶之灾的鱼儿是不幸的,因为,它们在还没有反应过来的时候,只在顷刻间,生命就消逝了,可是,如果再换一个角度思索的话,或许,它们又是幸运的,因为,它们的同类,全都在食物链中苦苦挣扎,死于残酷的弱肉强食、优胜劣汰之中。更有甚者,它们在严寒或者是酷暑的自然变化中难以适应,最终被大自然淘汰,就连整个物种全都消失在尘寰,再也没有留下任何的痕迹,我们这些后人,甚至不知道,在世界上,还曾经存在过这样的一种生物。但是,这些变成了鱼化石的鱼儿,却是幸福的,因为,它们以另一种形式存留了下来,以一种永恒的形态被保存下来,在这时候,或许,死亡,反而成了另一种生命的存在方式。

古人称之为“沧海变桑田”,今人称之为“地壳运动”,可是,不管叫什么,我们这些凡夫俗子,都无法像那传说中的麻姑那样,亲身经历,看见那变化,但是,我们却能够通过这么一方古代流传下来的化石,加上自己的想象力,得以窥见那大自然的神机,这也不能不说是一种机缘啊。

神圣奥克里堆——石斧的传说

中秋假期,和小伙伴一起去了观景台拍奥克里堆山(拍照技术不入流,各位看官凑合看吧),去的时候还是阴天呼啦的,可到了地方竟然出太阳了,于是就有是下面的这张美丽的奥克里堆山秋景(图一)。18号,在先锋原址拍到了正在的大雪山,时隔不到一周,奥克里堆山上竟然白雪皑皑了(图二)。

图一

图二

怎么样

手机上能这么欣赏奥克里堆大雪山

过瘾吧!

关于奥克里堆山的这个传说

你知道吗?

神圣奥克里堆——石斧的传说

作者:齐治国

雄浑壮丽的大兴安岭,纵贯我国东北三省和内蒙古东部地区。它峰峦逶迤,林海苍茫。位于内蒙古根河市的奥克里堆山,山高1520公尺,是大兴安岭北段最高山峰。围绕着这座高耸的大山,当地人流传着许多美丽的传说。

距今两千多年前的春秋战国时期,大兴安岭森林地带是东胡活动地区。因为这个族群在匈奴生活的蒙古草原的东边,所以历史上称他们为“东胡”。东胡部落联盟占有大兴安岭全部及其以西的大片草原地带,因为在阿尔泰语系蒙古语与突厥语中,“胡”有“人”与“太阳”的含义,所以匈奴称胡人为“天之骄子”。

森林部族东胡与草原部族匈奴经常为争夺林草交错的中间地带发生冲突。秦末汉初,匈奴首领头曼被其子冒顿射杀,冒顿自立为单于。自恃强大的东胡王见匈奴内乱,认为有机可乘,不断向匈奴派出使者,一索良马,二要美姬,三要领地。匈奴忍无可忍,便在一个月黑风高的夜间,带领愤怒的部众向东胡大营发起突然袭击。傲慢轻敌的东胡人根本未作任何防备,几乎没有经过真正的战斗便土崩瓦解。

(摄影丨呆睿)

冒顿把俘虏的民众和所有能带走的东西全部掠走,盛极一时的东胡从此败亡。据文献记载:残余的东胡人逃遁的方向大致分为两股:一股逃向大兴安岭密林深处,以后改号自称鲜卑。一股逃向东南方的乌桓山,此后便自号乌桓。我们的故事便从这里说起。

据说东胡王威势赫赫之时,虽然没有繁复的仪仗,却有一把石斧常握在手作为王权尊贵的象征。匈奴人突然打来时,东胡王正在饮酒作乐,还没反应过来便身首异处,在他身旁的小儿子乙来不及救助,只抢得石斧夺路逃出。

好多东胡部众跟着乙在黑暗的密林中踉跄奔逃。凭借求生本能,向远离匈奴喊杀声的东边摸索前行。天快亮时,林中升起浓浓迷雾,更使得这些疲惫不堪的逃亡者走投无路。正在他们一筹莫展之际,忽然听到不远处传来潺潺的流水声。拨开浓密的树丛,一弯飘满落叶的河水呈现眼前。此时匈奴追兵已经被他们远远甩在身后,饥渴难耐的乙和他的部众这才获得了喘息之机。

(摄影丨呆睿)

坐在河边大树下,乙手捧沾满父亲血迹的石斧放声大哭——他曾经多次劝告父亲对匈奴人要多加提防,但是得意忘形的东胡王父亲根本听不进去。骄兵必败,血的教训刻骨铭心。身边部众伤痕累累衣不蔽体,现在他们家破人亡无立足之地,此后将何去何从?

晨风拂面,乙逐渐冷静下来。他在河水中清洗掉石斧上的斑斑血迹,用新鲜的桦树皮小心包好揣在怀里,立志永久保存——为了这样记住这惨痛的教训,为了纪念死去的父亲。当他再次抬起头来,猛然发现洗过石斧的河水似乎有了灵性:奔腾的水流突然变得清澈透明。

从脚下的河岸到上游的远方,浓浓的雾气忽然闪开,隐约露出一条林间小路;在小路的尽头,一轮火红的朝阳正在冉冉升起。他顿时明白,那是父亲的英灵在启示他该走的方向:顺着水流方向的下游是西边,那里是匈奴的领地;为了生存他们必须沿着河边逆流东行。于是他毫不犹豫地站起身来,带领部众向东方的大山深处走去。

(摄影丨呆睿)

这条河就是今天的激流河。乙带领部众逆水而上一路向东,沿路靠打野兽,采野果充饥。历尽艰险辗转多日,后来河水转向南他们也跟着向南。因为担心西边匈奴人可能的追杀,他们在河水浅处过河到了东岸。继续向南就是激流河上源的贝尔茨河。不知多少时日的晓行夜宿,他们终于在一个明朗的秋日,看见了不远处有一座高耸入云的白头山峰。于是拐出贝尔茨河谷,在这座山下停留下来。

这座山就是今天的奥克里堆山,此山树木蓊郁,浓荫蔽天,石缝间有清泉汩汩流出。潮湿的地面上长满了矮小浓绿的红豆秧和散发着浓香的矶踯躅(植物名,产于大兴安岭和黑龙江一带,学名杜香,用叶提取的挥发油可入药,主治:化痰,止咳,平喘)。这时节蘑菇、杜斯、红豆等各种山珍野果俯拾皆是,飞禽走兽不时出没林间。山坡高处,苍黑色岩石高低错落,巨大的缝隙复以松枝兽皮,可以为他们抵御冬季的风雪严寒。乙和他的部众决定在这里安顿下来,从此改换名称,自称鲜卑。

远离了匈奴的威胁,不再有血腥的战斗,这些东胡的残余部众便放下武器,将手中的枪矛随处插在岩石缝隙间,开始了惯常的起居生活。每逢闲暇,年轻的鲜卑首领乙会走向积满白雪的山巅,在里离山顶不远处的泉水边驻足小憩,洗净手脸。这泓泉水由此被后人称为“鲜卑泉”。乙在这里整肃衣冠,凝心静虑,然后到山顶最高处站定,手托石斧面向西方,遥祭林海与草原相接处父祖的在天之灵,祈求护佑子孙后代兴旺平安。

在漫长的冬季过后,又一个绿色的春天来临之际,一个奇怪的现象发生了。人们突然发现,他们插在石缝中的枪矛,居然发芽长出绿色的松针,虽然倾倚歪斜趴地生长,却日渐绿意葱茏。因为是乙他们的领头人,他们就称之为乙松。后来音转叫偃松或马尾松。这种松树没有主干,不能用作栋梁,却冬夏常绿,独有的硕大饱满的果实,可果腹疗饥,消闲解馋,养生保健,令当地后人获益匪浅。

(摄影丨呆睿)

但是这里毕竟冬季过于寒冷而漫长。酋长乙在部众的再三建议下,决定离开这里去寻找更为适宜的生存环境。但是在去向何方的问题上,他们却发生了意见分歧:对匈奴的杀戮一直心有余悸的乙主张继续向东,这样离匈奴更远也就更为安全,另外的部众却希望向南,理由是气候更暖也更容易生存。双方各不相让,最后他们决定分道扬镳。

在一个草木返青的春日清晨,全体鲜卑部众面向奥克里堆山顶跪了下来,他们在此举行了一场宏大的祈祷仪式:石台上摆放着作为牺牲的硕大的犴达罕(驼鹿)头颅,以及作为供品的红色兽肉和墨绿的偃松枝条。乙手托石斧站在最高处,面向太阳升起的方向率众祈祷,请求高岭长天和祖先的英灵保佑他们离开这里之后,能够顺利找到理想的栖身之地,呵护他的子孙平安兴旺。

祈祷仪式之后他们便分头走出奥克里堆山。乙带领亲族开始踏上向东迁徙的漫漫征程。像来时一样,他们沿着贝尔茨河谷继续溯源而上,越过大兴安岭脊,山的东侧刚好是呼玛尔河的源头。顺着呼玛尔河水流继续向东,到伊勒呼里山下他们停住脚步。这里草木繁茂,气候温和,从此他们在这里定居下来。族属名称改称蒙兀室韦,子孙繁衍,在伊勒呼里山一住数百年之久。

(随拍丨奇葩)

从奥克里堆山向南迁徙的鲜卑人,先是沿着贝尔茨河东岸行进,到达贝尔茨河支流牛耳河河谷后,便向着它的源头方向转向东行,直到牛耳河河源山高水尽。他们翻越岭脊,发现不远处刚好是甘河的源头。于是他们沿着甘河河谷,披荆斩棘一路南行,最后在甘河畔一座大山的巨大石洞前停下脚步。这山洞就是今天鄂伦春自治旗境内的嘎仙洞。

从奥克里堆山迁徙到这里的鲜卑人以嘎仙洞为中心聚居地,与这里其它部族融合为一组成了新的部落联盟,鲜卑从此开始走向强大。到公元前一世纪汉昭帝时,在嘎仙洞周边生活的鲜卑酋长毛,己经“统国三十六,大姓九十九”。此后又传五代,“宣皇帝推寅立”,开始“南迁大泽”。有学者考证,“大泽”即今呼伦湖。

他们在呼伦贝尔草原生活了七代,又再次开始大规模南迁,最后来到被汉朝军队打败西迁的匈奴故地——今内蒙古阴山及黄河河套一带驻牧。东汉后期,是自大兴安岭走出的森林部族鲜卑族最为强盛的时期。各部鲜卑自成体系先后称霸一方。到十六国时期鲜卑人创建的国家就有七个:前燕、后燕、西秦、西燕、南凉、南燕和在今青海地区建立的吐谷浑王国。

公元389年,鲜卑拓跋硅在盛乐(今内蒙古和林格尔)称代王,后改称魏。398年建都平城(今山西大同),旋改号称帝,陆续扫平北方十六国,建立了北至西伯利亚、南到长江,与南朝对峙171年的北魏王朝。公元443年,魏太武帝拓跋焘特派中书侍郎李敞带队,历尽艰辛回到兴安密林中的阿里河祖墟石室祭祖,并在石壁上留下201字的石刻祝文。

现在我们回过头来,再说生活在伊勒呼里山下的乙的后裔。鲜卑南下之后,散居在北方各处山林河谷的鲜卑人,在史书中被改称室韦。据《北史》记载:“北室韦分为九部落,绕吐纥山而居。”史家推定《北史》中的“吐纥山”就是大兴安岭北端东侧的伊勒呼里山。这北室韦九部之中有一个部落被称为蒙兀室韦,珍贵的石斧在他们头人的手中代代相传。

公元6世纪即中原大地隋朝统一全国前后,北方突厥强盛,受到北邻突厥汗国属部的攻击,北室韦诸部四散奔逃,蒙兀室韦部落被诛杀殆尽。只剩涅古思和乞颜两个氏族逃出来。就是在这样惶急的时刻,他们也不忘记带上祖先留下来的石斧。

(随拍丨奇葩)

巧合的是,他们的脚下同样是一千五百多年前他们祖先所走的激流河谷。只是迁徙方向相反:祖先是一路向东,他们是一路向西。蒙兀室韦两氏族穿越荒无人烟的大兴安岭茫茫林海,沿着激流河河源的孟库伊河谷顺流而下,一直走到一个叫“额尔古涅——昆”的地方停留下来。同样是奥克里堆山下的兴安密林给了他们安全的庇护,同样是激流河谷使他们得以休养生息,在这一地区停留了大约300年之久。

后来由于人口不断增多,决定继续向西迁徙。这些早期的蒙古部落沿着得耳布尔河谷烧山开路,留给后人一段“烧山化铁”的传奇故事。他们从这里进入水草丰美的呼伦贝尔草原,蒙古民族从此走向勃兴。当然这些都是后话。

闲言少叙。且说在蒙兀室韦为了逃避突厥人的野蛮追杀,翻越大兴安岭进入激流河上源孟库伊河谷后,头人在一次追捕野兽的过程中不慎跌了一跤。在深山密林中行进,跌跤本来是司空见惯。但是这次却有不同——回到营地后发现身上的石斧不见了。反复寻找,山高林密草木丛生,哪里还有可能!

但是历史就是这般巧合。公元十七世纪中叶,由于受到北方俄罗斯人的挤压,从勒拿河向南迁徙来的使鹿鄂温克人来到大兴安岭地区。许多年后,有部分鄂温克猎民来到激流河谷的贝尔茨河网地带游猎。2002年6月6日,有一个名叫索热的鄂温克猎民,在孟库伊河畔树林中追赶狍子未果,却在小河边沙滩上看见一块形状怪异的黑色石块,洗净淤沙污泥后发现竟然是一把石斧。

索热回来就把石斧转赠给远道来访的新华社记者鞠广才先生(见孔繁志著《敖鲁古雅鄂温克人》第四章第七节《石斧之谜》,内蒙古文化出版社,2015)。这把历尽沧桑的石斧终于有了归属。

(随拍丨奇葩)

大兴安岭北段在元代以前的图籍上,曾经被标注为大鲜卑山,奥克里堆山是大兴安岭北部群山之首。大兴安岭和呼伦贝尔草原得天独厚的生态环境,养育了诸多古代民族,寒冷的气候和艰苦的生存条件,造就了这里人民雄健的体魄和坚毅的性格。

所以他们只要走出大山,便会让中原王气黯然失色:鲜卑人从这里走出,扫平群雄,建立了北魏王朝。这是中国历史上北方少数民族南下中原建立的第一个帝王政权;沿着激流河谷西迁的蒙古人迅速成长壮大,一代天骄成吉思汗率领骁勇善战的蒙古健儿统一蒙古高原,进而南下建立大元帝国。雄风所至,华夏俯首;西征北讨,欧亚两州为之震撼。

是奥克里堆山的伟岸彰显了那把东胡石斧坚不可摧的帝王之气,还是石斧的灵光为奥克里堆山增添了高瞻远瞩的王者风范?位于大兴安岭中心腹地的奥克里堆山,不仅以她挺拔的身躯和骄人的丰彩成为诸多古代民族英雄历史的见证,襟怀周边四季常青的偃松,还以万难不屈乐于奉献的伟大精神激励着历代后人。

尽管与许多重大的历史事件有关,石斧的传说只是传说。但当地人却不是这样认为,他们对奥克里堆山仰慕备至,许多离奇故事从这里不断传播开去。诸如:许多年前有鄂温克猎人在奥克里堆山行猎时发现过一个动物头骨,起初看像牛头骨,但是这里山高林密,从来没有过牛羊;后来根据鲜卑传说,推测是最早的鲜卑头领乙在此山祭奠用过的犴达罕(驼鹿)头骨。

有人生活事业连遭不顺,喝过山上的“鲜卑泉”水后居然心想事成;有人遭受挫折灰心丧志,登上过此山为偃松青春永驻的战斗精神所激励居然时来运转。事业顺风顺水者攀登此山后,步步登高前途光明;囊中羞涩者来此山采摘松果山珍,很快由穷变富——如此种种不一而足。

近年来人们生活富裕,饱暖思游,远远近近的旅游者纷至沓来。他们不顾旅途劳顿,争相以朝圣者心态攀登奥克里堆山。宏阔的视野,纯净的空气,暖季的春花秋果,隆冬的林海雪原,都使来访者欢喜非常。

他们饱览风光之余,在对各处自然景观的细心品味中,往往获得许多意外情趣。譬如有人站在此山高处鸟瞰远景时,竟然发现脚下一大片偃松林酷似一幅惟妙惟肖的中国地图,由此愈加增添了奥克里堆山的庄严气质和神圣光辉……

作者简介

齐治国,汉族,1943年10月生于内蒙古科右前旗,先后任职于内蒙古阿尔山和阿龙山林业局,现居根河市阿龙山镇。

1961年起开始在区内外报刊发表新闻、文学和理论作品并多次获奖。1982年被收入《呼伦贝尔文艺家名录》。2000年出版历史文化散文随笔专集《感悟大兴安岭》

文字丨齐治国 摄影丨呆睿

编辑丨奇葩

图文来源:网络综合,版权归原作者所有

欢迎大家给小编赐稿,

小编送你去云南旅游体验卡。

投稿邮箱:veconcyf@sohu.com

ID:picmancn

呼伦贝尔摄影旅游攻略咨询:177-9078-9978

部分图片来源:呼伦贝尔摄影旅游专业领队山枫老师