下团村则位于新化县奉家镇,是当年红二军团扎营地,后又被粟海等学者考证为陶渊明《桃花源记》的行笔路线。居住在这里的瑶人,在宋、明王朝的逼迫之下转为汉族,但现在依然中保留了许多传统的瑶族文化特质。村民好客,民风淳朴,村子里栽满了多种桃花树,初春,成为桃花覆盖的村庄,素有“桃花源”之称,下团民居村落,下团民居村落简介,下团民居村落-娄底市新化下团民居村落旅游指南

中华民居•视野 ‖ 山下鲍村:一个隐世的江南古村落

“水抱孤村怀,山通一径斜。不知深树里,还住几人家?”山下鲍村,这个位于江南的隐世村落,山环水绕,老树古宅,曲径通幽,一片静好,以至于这首明代的古诗,竟像是穿越了时光,专门为它而作。

大山里的隐世村落

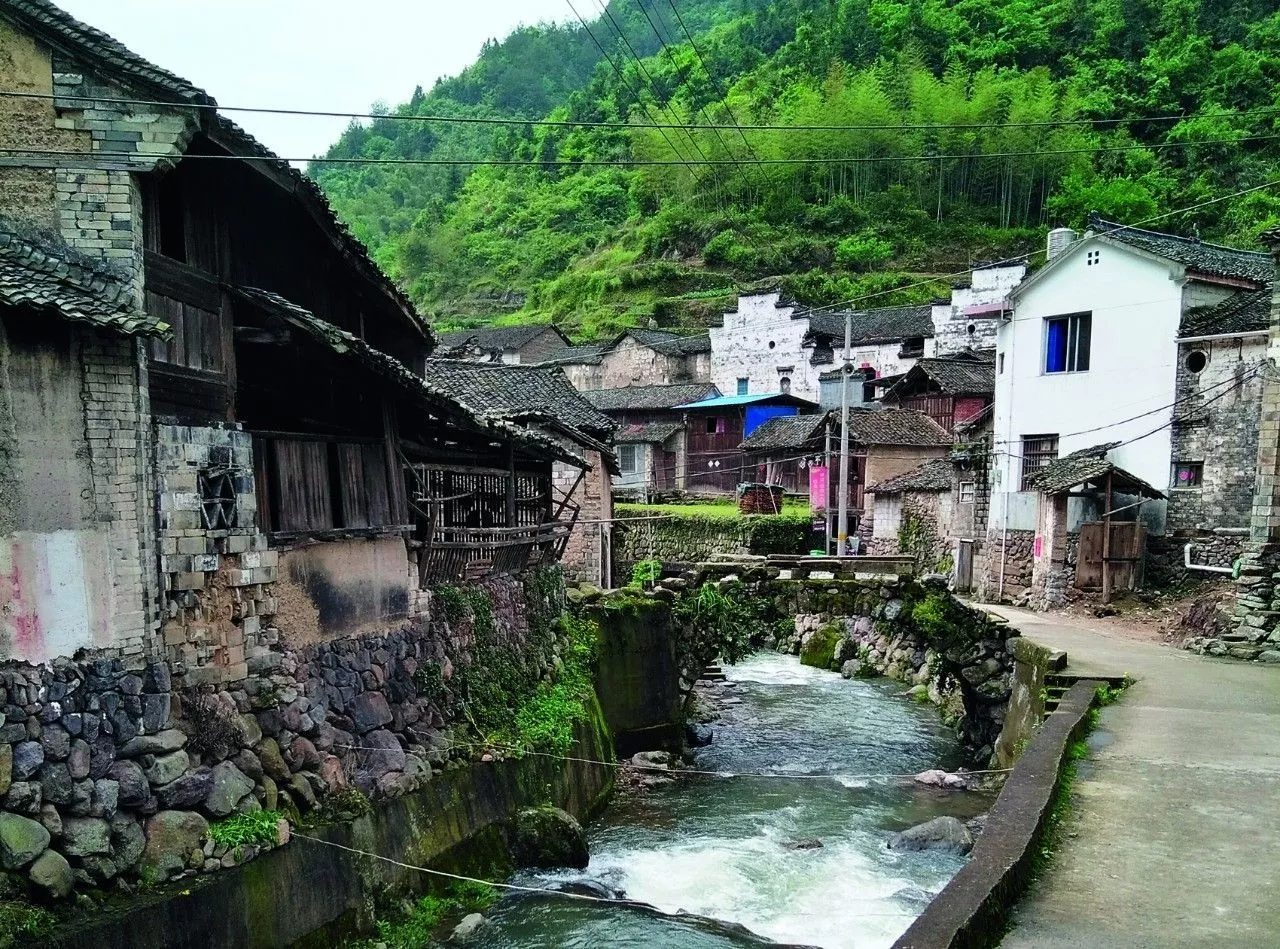

山下鲍村位于浙江省武义县大溪口乡一条崎岖的山谷之中,四面环山。金溪、岗坛涧两条小溪自北向南,奔流到村庄的北部时合二为一,呈“S”形从村中流过,一路向南,奔向宣平溪,最后流入瓯江。

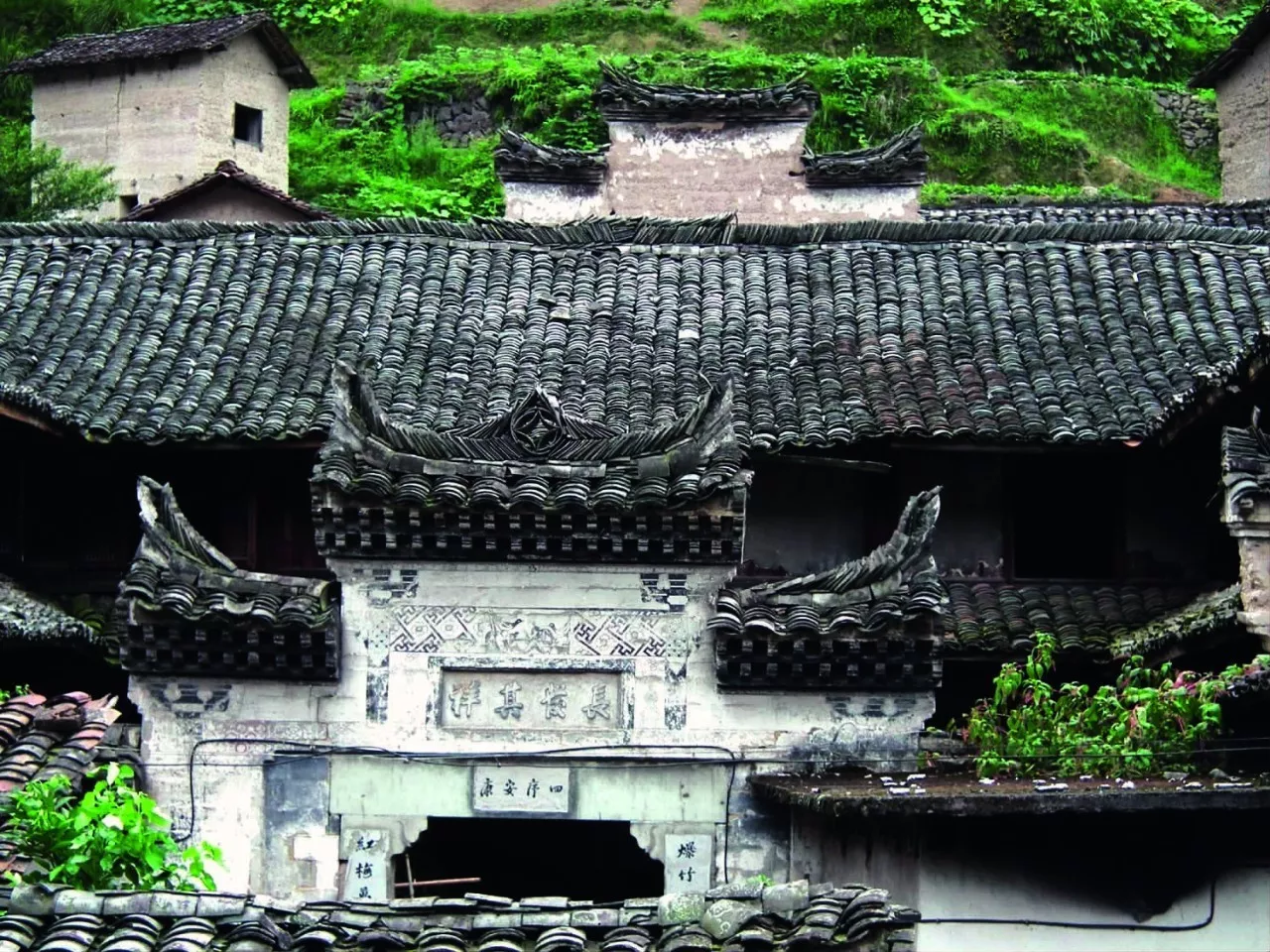

数百年过去,山外已经沧桑巨变,山内却风景如故,山下鲍村仍保留着旧时的样貌。在满山青翠的烘托下,村中数十座古民居依山势高低毗连,犹如一幅水墨山居图。

虽然名为山下鲍,但奇怪的是这个小村庄里的绝大多数村民不姓鲍而姓涂。村里的老人说,古时候村里确实曾住过鲍姓人家,“山下鲍”的村名也由此而来,但后来涂姓人家越来越多。究其原因,据山下鲍村的《双溪涂氏宗谱》记载,在清朝雍正年间,村里的涂氏祖先涂国文从福建长汀搬过来,并与一位山下鲍村的女子相恋,入赘到山下鲍村。他每天上山开荒,除了种些玉米、番薯供家人食用外,还在山上种植染布用的原料“靛青”,并在村里建起了10口直径为3.5米的靛青塘,供族人浸泡制作染料的植物。自此,山下鲍村有了涂姓人家。随着时间流逝,涂姓家族越来越壮大,成为村中第一大姓。

山下鲍村虽然养在深山,但也并不是无人知晓。早在1943年,建筑大师梁思成和林徽因到武义县考察陶村延福寺时,就曾亲自到过山下鲍村。梁思成编著的《中国建筑史》一书中,曾刊登过一张浙赣山区民居代表图片。这张图片的文字注解为“浙江宣平武义山中民居”。有关专家经过认真考证和比对后,认定图片中的民居就是山下鲍村的民居。

稀缺的古村处女地

中国美术学院老院长肖峰来山下鲍村写生时曾惊叹:“浙江竟有这么一块无暇宝玉!这是江南至今发现的唯一一处保留较为完整的处女地,可千万要好好珍惜和保护啊!”

今年4月,我们相约前往山下鲍村采风。山下鲍村地处偏僻山区,无大片平整之地,所以房子只能依地势而建。远远望去,马头山墙、硬山两坡顶随着地势高低起伏,整个村落古意盎然。

我们本无意打扰这座古村的宁静,但热心的村民看到我们穿梭在古村里摄影、写生,就主动向乡里的干部反映见到的情况。不久,一男一女两位年轻人找到了我们。他们热情地欢迎我们的到来,并赠送给我们一份关于“山下鲍历史文化名村保护规划”的资料。于是,在两位年轻人的陪同和讲解下,我们开始参观山下鲍村。

村里现存各种古建筑30余处,多数都有一两百年的历史。其中,古民居有20多处,另有祠堂、庙宇、石桥、古井、靛青塘遗址群等。

山下鲍村的古民居多为两层建筑,底层用于住人,上层用于储藏粮食和放置农耕工具。这些民居在形制上主要有三房两厢、五房两厢、五房四厢几种类型,多数建有后院。正屋和厢房的前檐均设有牛腿承托的下檐作为通廊。这种设计既在视觉上增添了建筑美感,又避免了阳光直射和雨水侵袭,是武义县南部地区传统民居建筑的典型特征。

在山下鲍村南端水口处,坐落着当地的县级文保单位涂氏宗祠。涂氏宗祠建于清朝嘉庆六年(1801年),由前厅、后厅、厢房组成。虽然两百多年过去了,涂氏宗祠主体结构未遭破坏,祠内还保留着精美的雕刻、彩绘以及字迹遒劲古拙的匾额、楹联。整座建筑庄重儒雅、古色古香,让人惊叹。

涂氏宗祠的南侧是山下鲍村的寿材作坊。这处建筑建于清时,平面呈“一”字形,为硬山两坡版筑泥墙,现仍用于停放寿材。

除此之外,山下鲍村还有土地庙、楚宝堂、修宝堂、双溪桥等各式古建筑。山下鲍村的古建筑虽然体量都不大,但是彼此之间门相对、巷相连,既各开门户,又互通无阻,整个村庄宛如一个大家庭。

需保护的文化生态

著名作家冯骥才先生曾谈道:“每一分钟,都有文化遗产在消失。我们再不保护,五千年历史文明古国就没有东西留存了;如果我们再不行动,我们怎么面对我们的子孙?”

在这次探访中,我们一边感叹山下鲍村古建筑的精美,一边也在感叹这个古村落的衰败。整个村庄显得空空荡荡,600多人的小村庄中竟有400多人外出打工。很多古建筑如风烛残年的老者,亟待保护和修复。不少民居的院墙破损严重,门窗等木质构件遭虫蛀和风雨侵蚀,牛腿等一些精美的雕件或残缺,或被盗。

值得庆幸的是,村中能集中体现传统风貌及历史文化价值且具有典型代表性的风貌建筑依然留存着。这些古建筑历经数百年的风雨洗礼,以暮年之态屹立不倒,向世人讲述着山下鲍村的历史文化、农耕生活和人文故事。

山下鲍村,这个隐世的古村落,在沉默了数百年后,急需关注和保护。近年来,许多古村落在大拆大建中灰飞烟灭。那些蕴含在古村落里的千百年沉淀下来的文化和习俗也随之消失。

其实,古建筑体现的是一个有机的生存整体空间。住人的厢房、堆粮的仓楼、烧饭的伙房,甚至猪圈、茅厕,都有它们存在的合理性和文化深意。因此,保护古村不仅仅是保护古建筑,还涉及对当地传统的生产方式、生活方式及风俗习惯等的保护。

眼下,不少有识之士提出,要对文化遗产进行“活态”传承与“静态”保护利用的观点。确实,在保护文化遗产景观风貌的同时,我们也应该尽最大可能使其呈现原生态的人文氛围,而不是简单粗暴地让村民搬迁出去。

山下鲍村是保存完整的稀缺古村,有十分珍贵的农耕文化遗产,有良好的自然环境。可否鼓励村民恢复种植靛青,发展茶叶、高山粮菜、养殖业等,逐步吸引外出打工的村民回乡?当然,这仅是我们的一点拙见。

临走时,我们很高兴地获悉,几年前大溪口乡政府就已与中国美术学院签约,正在编写“文化名村保护设计规划”。近期,这项规划的四期改造项目即将在明年上半年完成。这是一个让人欣慰和深受鼓舞的消息。

告别山下鲍村时,我们有些依依不舍。我们深深感受到,这里的每一处古建筑都记载了山下鲍的历史,留存着山下鲍的记忆。只有它们在,山下鲍才在!

撰文/阿良 志强

摄影/志强(部分)

村民环庙而居渐成村落——庞光镇化东村、化中村、化西村的村名来历

提示:

庞光镇化东村、化中村、化西村。

化羊峪传说有四

传说一:

传说一以前化羊峪叫扈阳峪,相传有个牧童在此牧羊,羊被豺狼吃掉数只,牧童伤心地痛哭。一位神仙见此情景,遂点石化羊,凑齐了羊数,后来此峪便改名化羊峪。

传说二:

化羊河的龙君是一条得了仙气的百年蛟蟒,常兴妖施法,使河水泛滥,两岸百姓吃尽苦头。来此巡视的东岳神听到这些事很生气,召来龙君责问因由,下令河水改道。出峪口改向东行,从无人居住处流过。临走时还不放心,遣来泰山东岳庙前一座石狮到此守护监视龙君,并将一只凤凰定在峪口。逃走的百姓纷纷返回家园安居乐业。人们感激东岳神造福于民的大恩德,便在峪口河岸修了东岳行祠来纪念他。

传说三:

金峰寺和牛头山祖师在山中下棋,一个放羊娃在旁边观战入了迷,并吃了盘中的一枚鲜桃,离开时到拦羊的地方,看见拦羊的棍子还在,羊都变成了石头。他回到自己的家,家里的人他全不认识,问起他的父母,言说那都是隔了好几代的事了。原来他吃的桃子是仙果,天上一日,世上已百年了。这个故事很像烂柯山神话传说。

传说四:

一名叫黄初平的牧童,15岁时在山中牧羊,在山洞里撞见一位道士正在讲经,便把羊圈在东坡,自己去专心听经,听完后去找羊,唯见满坡石头,哪里还有羊的影子,都化为石头了。丢了人家的羊,他无法回去,便跟着道人云游天下了。

化羊庙:

根据传说百姓在次建化羊庙,相传建于宋代,元朝也曾立碑保护,明宣德元年(1426年)至清宣统二年(1910年)曾先后七次重修。化羊庙有庙宇130余间,是一个比较完整的古建筑群,盛况可观。东有鸡头山,西有牛首山,南靠秦岭重峦,北面百里秦川。依山傍水,林木森森,建筑错落有致。古有“吾户山水之胜,兹地为最”之称。化羊庙会,古今历经不衰。传说宋朝关中第一状元户县人杨砺年轻时曾攻读于化羊庙,金榜题名后曾任工部侍郎,宋真宗无子,杨砺启奏真宗祈子于化羊庙。宋真宗(赵恒)于大中祥符4年(1011)御书“东岳天齐仁圣帝”牌匾赐予化羊庙,化羊庙此后香火鼎盛。“破四旧”中化羊庙原有的庙宇建筑群多数被野蛮拆除,仅存19间。近年才修复了东岳正殿和一些建筑,现有殿宇49间。

乡民环庙而居渐成村落,得名化羊村。依东中西分三堡。分别为化东村 、化中村 、化西村

1939年陕西省立西安师范学校迁到户县化羊庙,改称陕西省立户县师范学校。

崔云龙,男,户县化羊村人, 1913 出生,中国人民解放军2野11军战士,1948年7月于东贾村战斗中牺牲。

来源:中国画乡网

游汾西师家沟古村落,品清代第一村民居文化

周末的一个星期天,我走进了山西汾西师家沟古村落,遇到一位77岁的老导游要利民先生,他带领大家从村头到村尾,一个一个院子,给我们详细讲解了古民居的精美木雕、砖雕、石雕以及字匾的文化与意义,我们也仿佛感受到当时的师家沟繁荣景象。

师家沟的清代窑洞民居群兴于乾隆32年,相传是由师家四兄弟做官发达后始建,两百多年间,历经几代精心修筑扩张,形成总面积5万多平方米的集群型、家族式的综合体。

它的建筑风格具有典型的北方与山西的民居特色,分为主体和附属建筑两部分。大部分房屋、窑洞、门楼,结构复杂、精致、巧妙、雕龙画栋,院落之间曲径通幽,窑上有窑,层次分明,错落有致,栉比鳞次分别建在一个山坡上。

师家沟由于建筑的奇特、典雅和繁华,在清朝就享有"天下第一村"的美誉。而酷爱音乐和书法的要利民先生也被当地人称为老神仙,成为村子里年龄最大的导游。

要利民很健谈,他说在这座古民居生活了一辈子,他舍不得离开。他一边在家里练习毛笔字,一边收集师家沟的资料,用小本子密密麻麻抄写下来。

每当有游客前来参观时,他就主动请缨给大家带路收些小费。遇到一些铁将军把守的人家,他就从自己口袋里掏出主人留下的钥匙去开门,他的口袋大约装着7、8户人家的钥匙。

要利民老先生给大家讲解窗户的千变万化,最终离不开有规有矩人生才能福满堂

这是师家沟大院第五代师鸣凤原住宅

现在的女主人正在晾晒辣椒。

师家沟牌坊上的石雕

木雕与字匾

古民居一角

古民居一角

站在厚重的城墙下,要利民由衷地感到自豪和骄傲。

由于时间紧迫,游览师家沟只能是走马观花。再见了,师家沟,有时间我还会再来的!