石壕古道遗迹位于陕县硖石乡车壕村东南,观音堂镇石壕村境内,距三门峡约36公里。石坂坡上的车壕印痕全长约100余米,路面宽约6至8米,辙宽1.06米。车辙壕深0.25米,系车轮在石坡长期压辗而成。古道略呈西北、东南向。

中文名:石壕古道遗迹

所在位置:陕县硖石乡车壕村

具体:列入世界遗产名录

全长:约230米

位置:陕州区观音堂镇石壕村310国道旁

古道遗迹——甘肃云崖寺石窟

云崖寺石窟,又称主山白云洞,位于庄浪县韩店镇郭漫村东,距庄浪县城30千米,地处六盘山(关山)东麓密林地带,东南与华亭县、张家川回族自治县接壤,北与宁夏回族自治区泾源县接界。是古丝绸之路上重要驿站和佛教圣地。

云崖寺石窟远景

云崖寺石窟群初建于北魏、经西魏、北周、宋、元、明、清诸代,遂形成了以云崖寺、红崖寺、竹林寺、大寺、西寺、乔阳寺、金瓦寺、佛沟寺等八大寺以及三教洞、木匠崖、殿湾、店峡等石窟群,总计有洞窑99个,石造像25尊,泥塑像128尊,壁画60平方米。其中,云崖寺石窟分布在云崖主峰高50米,长约80米的西崖峭壁之上,洞列三层、层层相叠,共有编号窟龛18处,石造像20尊,泥塑72尊,壁画14平方米,明代碑刻2通。2006年,国务院公布云崖寺石窟为全国重点文物保护单位。

云崖寺石窟近景

云崖寺石窟分布在云崖主峰西崖峭壁之上,从下至上共分三层,第一层距河床高10米左右,是一片约500平方米的半圆形平台,昔称贮香台,有两座木构建筑,南为大佛殿,北为灵官楼。

通过石梯可达石窟二层,是一条长达80多米、高约20米,宽2-3米的石龛,上辟8座窟龛,现存17座尊石造像,大都是北魏时期的作品。其中2号、4号窟内的造像保存较为完整,也最引人注目。2号窟内雕2佛及胁侍菩萨,面相清㿑,躯体修长,为北周作品。4号窟是中型造像窟,内雕1佛2菩萨,佛结跏趺坐方形台座上,左手施无畏印,右手施与愿印;菩萨头戴金冠,饰缨络,一手贴胸,一手执佛尘,形体修长。该窟造像风格浑朴,面部丰圆,肉髻低平,衣纹作有规律的弧线,属北魏造像。

云崖寺石窟4号窟,北周一佛二菩萨石造像

北周时期,云崖寺石窟石造像和泥塑像达到高潮,其中云崖寺石窟第2、3、11、12号窟、特1号窟及主峰左侧的中小型窟龛均为这一时期开窟。

云崖寺石窟10号窟是二层最大的一座洞窟,平顶方角,洞中塑像、壁画已毁,仅存明万历十二年所立《主山云崖寺成碑记》和《云崖刊石撰书碑》两块石碑,碑文未言及石窟营造的历史沿革,只能看出当时修葺情况与主持僧人的来历等。

明代《云崖刊石撰书》碑

明代《主山云崖寺成碑记》碑

10号洞窟之上凿洞设梯登第三层。三层为长30米,宽2-3米的石龛,开凿6号、7号两窟,幸存泥塑像54尊。6号窟内塑1佛2菩萨18罗汉28宿神将,为明代和清代泥塑像。7号窟内塑5佛10 菩萨24尊小菩萨,造型得体,彩绘细腻,是难得的明代佳作。清代时云崖寺石窟曾有过一些修缮和塑像,其中6号石窟主尊佛像前的两尊供养菩萨系清代重塑。

云崖寺石窟6号窟正壁明代菩萨泥造像

云崖寺石窟6号窟东壁明代罗汉造像

云崖寺石窟6号窟西壁明代罗汉造像

据《增修华亭县志》记载:“(云崖)寺分中、东、南、西、北五台……中台左壁有白云洞,为宋代僧人法印所凿。”明正德进士右副督御史胡缵宗在《主山白云洞记》中云:“左壁有洞焉,山僧法印所辟者,其洞朝夕多云;而云多白,洞中云出,洞上云盘,洞前云驻,洞底云擎,历四时焉。主山多胜,即白云洞其一也。”以上记载的白云洞,即指7号窟而言。因洞窟建在高50多米的悬崖上,自然生云,云崖寺之名,由此而得。

根据造像风格和史料推断,云崖寺石窟创建于北魏、西魏、北周之际,主要的石雕造像也都创作于这一时期。云崖寺石窟在北魏时期形成了盛况空前的开窟造像之风。同时由于北魏泾州(今泾川县)刺史奚康生和安定临泾(今镇原县东南)胡氏家族的执政及其对佛教的推崇与支持,从而使佛教迅速发展,云崖寺石窟群也逐渐形成一定规模。云崖寺北魏石窟在时间上晚成于我省境内的炳灵寺和麦积山石窟,和庆 阳北石窟及泾川南石窟时间相同。从石窟营造史上看,4号窟的艺术风格受云冈石窟的影响较大。

云崖寺石窟7号窟正壁明代菩萨造像

云崖寺石窟7号窟北壁左侧明代菩萨造像

云崖寺石窟7号窟北壁右侧明代菩萨造像

云崖寺石窟7号窟左侧明代佛、菩萨造像

云崖寺石窟7号窟西壁明代佛、菩萨造像

云崖寺石窟在明永乐年间为平凉韩王封地,历代韩王均笃信佛教,扶持当地的佛教事业,从而使云崖寺石窟得到空前的繁荣与发展。据云崖寺《主山云崖寺成碑记》记述:第九代韩端王朱郎锜(公元1569-1606年)撰写了《主山云崖寺成碑记》碑文,在其倡导下开凿建造了云崖寺精华窟6、7号窟,这两座石窟中的泥塑像堪称“泥塑之珍品”,造像丰满自然,各具情态,彩饰刻画,巧夺天工,堪称造型艺术的杰作,其精湛的雕塑艺术和独特的造型风格国内罕见,是“中国晚期石窟的集大成者”,代表了皇家造像艺术的最高成就。

(作者:李晓斌 王淑纬)

( 来源:平凉市文旅局)

寻访兰州南古道,荒山草丛中,发现古丝路的石刻遗迹

宗效强

自古以来,我们的老祖先用自己的双脚踏出了一条条,蜿蜒于兰州南部万山丛中的南古道,是兰州向南的重要通道。承载了太多的历史重任,演绎出了古丝绸之路可歌可泣的历史故事。这是一条值得我们铭记的古道!

时代变迁,斗转星移。

岁月之河湮没了这条古道。我和董国江、宗兴林等都与这条古道有着割舍不了的情结,我外家在大楞干,董国江家在和尚铺,宗兴林家在峡滩,过去每年要到阿干镇驮煤或者背煤。因此,我们都与这条古道有着千丝万缕的联系,希望能全面寻访古道,回忆儿时记忆,寻访遗迹。

石家骆驼场

阿干镇西沟大楞干的石家骆驼场,是我的外家。我的外爷在清朝同治初年为避战乱,携家从临洮沿南古道到大楞干,当时大楞干满山满洼长着高大的树木或灌木林,野兽出没。他们在沟北半山坡上的几孔窑洞里暂且安下身来。我外爷外奶奶那时年轻,身强力壮,都很有头脑。为了生计,决定在此创业立命,他们砍伐了树木,除了荒草,建起了一座兰州南古道上非常需要的骆驼场,作为南来北往骆驼队客商们的驿站。

石家骆驼场

建起的骆驼场在当时很有气势。高大的大门,一进大门靠东是堂屋,外爷外奶住。靠西是厢房,几房舅和姑舅们住。正西边是土墙盖的棚,客人们住宿、做饭。院内东北角有一座角楼。院子南边靠山崖,有一处很深的窑洞,存放草料等。1953年西沟发生一次特大洪水,冲毁了大门和堂屋。

骆驼是沙漠之舟,在古代可是重要的长途运输之舟。骆驼吃的食物必需有盐。如今我一位小姑舅保存了一台原骆驼场使用过的专用磨块盐的石磨。

石家骆驼场为南来北往的商队服务,生意越做越红火,几十年间已远近闻名,成为骆驼客们经过必住的舒心客店。

我年近九旬的兄长宗效勇回忆道:“骆驼客赶骆驼不是单独来的,而是一队一队来,南来北往必须要在大楞干骆驼场歇脚。”“骆驼队往往深更半夜才来,大老远听见驼铃叮叮当当,尤其深夜,山谷里的驼铃格外声响,好听。”

骆驼客们由于常常长途运输,他们养成了风餐露宿的习惯,歇脚住店了也坚持自己做饭,住宿也在外露宿。只有刮风下雨下雪,才进棚或屋休息。

我四舅会看病,在庄上很有名气,骆驼客们有头痛脑热,感冒发烧的他就义务给治疗。深受客商们的喜爱,他游走四方,医术很高,受到十里八村人的尊敬。

董家车马店

董国江他们家开设的董家车马店,座落于和尚铺桐条沟口。始建于咸丰年间。董家车马店尚存遗迹,店门已不存在,而脚户和车把式们住宿、喂牲口的窑洞尚存。沿山崖一溜排列着十几孔窑洞。有的窑洞只剩下窄窄的洞口,有的至今还能使用。这些窑洞很有特点:都是一室一厅结构,窑洞深,还有偏窑,洞口有炕,供客人住宿,洞里栓牲口,喂牲口。冬天土炕填上,很是暖和,夏天又很凉爽。人、牲口、货物又不受风吹雨淋。

桐条沟董家车马店

清朝乾隆年间,和尚铺董家始祖董玖喜,十七岁时逃难来到阿干镇琅峪,这里是当时南古道上的要冲,先开了铺子经商。咸丰年间从别人家买过来桐条沟口的车马店。后又在关山岭上开铺子。当时从桐条沟到关山岭一路上开有十多家车马店,而董家车马店最大,客户也最多,生意自然也最红火。从董家车马店上关山岭,数沟窝子坡最陡、最险、最难走。他们开店时因为已有车辆了,这个车就是木轱辘车,车轮上用铁皮包上,再钉上手工打制的铁钉,这样减少轱辘的磨损。一辆车能拉七八百斤。一头骡子只能拉五斗。而上沟窝子坡就上不去了。车夫们发扬大协作精神,互相帮助,集中牲口拉上沟窝子坡。有时牲口不够,董家人就拉自家牲口去支援。

董家人厚道,仁义,深得商户、脚户、车夫们的称道。有的人住店,生病了他们找大夫治,有困难的就不收钱了。董家的生意越做越大,他们专门成立马帮,从阿干镇驮上煤炭或陶瓷,送到临洮、临夏,再从那里驮回粮食和其它货物。

摩云关

摩云关系马御山西延支脉,山高岭峻,地势险要,云雾缭绕似有伸手可摸到云朵,故又称摸云关、摸云岭、摸天岭。明代设巡检司,立关卡稽查行人和车队、驮队。清代改设摩云驿。为传递军、政通令改名摩云驿运所。

摩云关是官道上的一处重要的管理站。

时代变迁中摩云关只留下了地名,而关隘在关山岭上,还是七道梁上,已成为人们争论不定的论题,按理推断,应在关山岭上。

上大路、下大路

上大路下大路在何家山青稞岭边。青稞岭是我宗氏先祖圣训,在兰州红山根皋兰山山体滑坡推毁原宗家庄后,四兄弟各奔东西,大房去了北山永登红城子,我们始祖二房来到青稞岭,三房去了河西堡,四房回了南京。

当时先祖们离开兰州历经千难险阻,筚路蓝缕,到青稞岭,挖窑洞,开荒地,定居在此。与之相望的上大路村庄,逐步有了几户人家,除了种地放牧,还为古道上来往脚户、商户们服务,逐渐过上了安定的生活。

阿干古镇

阿干镇的历史其实是非常古老的。从出土的彩陶和碎片看,早在新石器时代,就有人类居住、生活、繁衍生息。阿干镇的陶器传承和延续了远古时候的制陶工艺、技术。因为在金属制品制作炊具之前,人们的日常生活用品,包括做饭用的锅、碗、瓢、盆等,都是陶制品。所以,阿干镇以陶瓷制品享誉四面八方。因此南古道上运输的物品中很多都是陶瓷制品。水缸、水盆、坛坛罐罐、砂锅等,远销陕、甘、宁、青等地区。阿干的砂锅由于质地优良,深受群众喜爱,明肃王时期曾作为贡品供宫中使用。

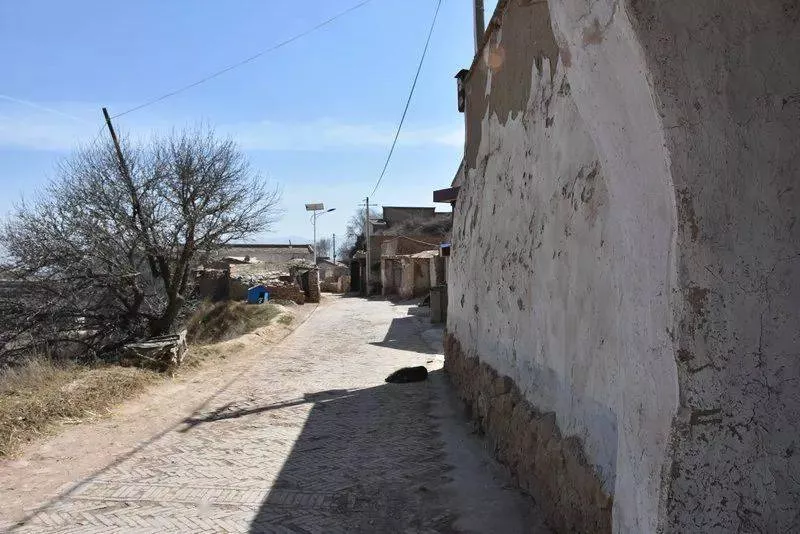

关山岭古道遗迹

我的五姑舅姐夫,外号邱死人。人太老实忠厚,见人没话,人称邱死人。但制作陶瓷手艺却是顶呱呱的一流水平。我见过他在小作坊里默默无语地制作陶坛、陶罐。配的釉子,烧制出来的制品,闪闪发亮,能照出人影来。

阿干镇的冶铁和制铁历史也很久远,农耕文明发展到使用铁器时代,是一个标志性转折。阿干镇的冶炼和制铁,为农业发展做出了贡献。农具、生活用具、运输工具等,都用上了铁制品。阿干的铁冶是古代兵工厂,以冶铁、制铁享誉周边数县市和省。

我的四姑舅姐夫,外号阿老子,打铁技术当时是很过硬。许多人找上门来叫他打制农具、马掌、马车配件等,生意很红火。

明朝洪武年间阿干镇开始煤炭开采,阿干煤炭就成为周边县市生活中不可或缺的重要物资。

关山岭古道.

阿干镇有人们日常生活中必需的陶器、铁器、煤炭,这里自然形成了十分繁华和热闹的集镇、货物集散地,成为南古道上的重要节点。

南古道走向

鲁迅先生在他的《故乡》中写道:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”。

人们生存的需要,发展的需要,交流的需要,走得路次数多了,自然形成了通行的老路。

南古道怎走呢?经过我的走访、了解,以及自身亲历的路线,可以做如下总结:

一条是从阿干镇进西沟,经苟家湾、大楞干、和尚铺、破石头沟上到七道梁上,走马营沟、祁家岭、陈家窑、簸箕掌、田家沟、鹞子岭、马家山、崔家山、圈滩、萨拉湾、石摞摞豁岘、康家山、刘家湾、前泉、牦牛圈、湾腰子,翻青土岘到青稞岭、上大路、下大路,再下山到沙沟、漫坪、何家湾到洮河边。

一条是从阿干镇进西沟,经桐条沟、和尚铺分路到沟窝子坡关山岭、摩云关、后沟岭、上关、关沟门到临洮中铺。

何家山青稞岭

一条是和尚铺、关山岭,到马泉沟、拉驴沟、上白崖、下白崖、关沟门到中铺。

南古道上最早走的商户、脚户、马、骡子、驴和骆驼驭货驮。驭的货物五花八门,运输的地方也很遥远,走关山岭、摩云关、关沟门已有车辆通行了,尽管是很古老的木轮车,但牲口驮驭子变成了拉货物,当然承载的重量也增加了。

1935年民国时期修筑了翻越七道梁的汽车公路,南古道逐渐退出了历史舞台,萧条了,衰败了。

前不久,我和王文元、董国江、宗兴林一起开车走了一趟其中的第一条古道。到大楞干骆驼场见到的是蒿草,在那里诉说历史的沧桑。到董家店,见到窑洞遗址,似乎睁着一只只眼睛,以无言而诉当年的辉煌。

这条沟里演绎过土匪打劫的惊心动魄的往事,也留下了民风忠厚的遗迹。如沟里每隔一段路,便有泉、井等。像桐条沟的驿道井,方便了过往商人的饮水。特别是和尚铺阴洼的那口“铁眼泉”至今满泉的水,清澈甘甜的泉水,这眼泉不知为多少来来往往的客人和骆驼、马、牛、骡子、驴,提供了生命之水。

上到关山岭,远望马御山,山峦叠嶂,云雾缭绕。远望马泉沟村,在山沟之中,到青稞岭上大路,已是家家空无人,处处破残墙。新农村建设,移地脱贫去了。

后来和侄儿宗兴林、宗兴荣及董国江又走了一处古道。往南的古道,随时代变迁,社会的发展,逐渐有了不从阿干镇走的路。主要有:兰州黄峪沟上七道梁的路;西果园上何家山、青稞岭的路;西果园古路坡、大盘道上石摞摞豁岘到向西古道的路等。

何家山上大路

我们走的正是后一条古道,有一处重要标志就是大盘道上的两棵巨大云杉。每棵树三个大人抱不过来。兴林、兴荣侄儿家住在康家峡,在山梁的南边,这条道在北边,也是他们为生计,常走的路。

这就是历史,一部鲜活的人类生存发展史。中国人聪明、智慧、勤劳,不畏艰险,以自己的吃苦耐劳创造出的发展历史。

南古道上,过去森林茂密,野兽出没,连年的战火和人为的乱砍乱伐,甚至烧山,到清朝中期,满山满沟的林木已所剩无几了。而那两棵云杉却奇迹般活下来了,当地人称神树。

古路坡大盘道古松

漫漫岁月,这条古道演绎出了多少神奇的故事,多少重要的历史事件,多少可歌可泣的人物故事。当年唐僧从长安出发,经临洮后就走的这条古道,到兰州后住锡庄严寺,后过黄河经金城关到西天取经。著名的边塞诗人高适、岑参也是经这条古道,到兰州,过金城关去西域。1949年解放兰州的战役中,一部分解放军也是经这条古道到兰州的。董国江家的董家车马店上沟不远百年老宅曾是解放军的一个指挥部。我那时正好在大楞干骆驼场外家。听到大人们说马家军来了,我们跑到骆驼场山崖上的糜子地里,爬在陔塄上,看沟里跑过来的马步芳的马队。只见他们个个背着大刀,挎着长枪,有的还在马鞍上绑着抢来的羊,还有一个把抢来的鸡绑在枪筒上,鸡扑腾着翅膀,咕咕乱叫。这支马队疯了一样的奔向阿干镇方向,走了一天一夜。解放军来了,在骆驼场外休息,一位四川兵拔草喂马,只听他一声标椎的川骂,说这儿的草还扎人哪,原来他拔的是苋麻。四舅母见状告诉这位解放军:“这种草有毒,扎了人很疼的,你可以试试把自己的鼻涕或者唾沫涂抹上,慢慢会好一些”。这位小解放军疼的直跳,抹上唾沫后,慢慢好了,连说:“谢谢大娘”。

关山岭古道遗迹

没几天,听不到炮声枪声了。突然一天深夜听到敲门声,四舅母披衣下炕,点上灯出去开门,我也被吵醒翻身跳下炕,随四舅母出门,只见大门外爬着一位马家兵,他被打残了,爬着从兰州城来,要水喝,要饭吃,四舅母从屋里拿来馍馍并端来一碗水,这位伤兵狼吞虎咽,很快吃了四个馍馍,喝了四碗水。他撸起袖子,只见胳膊上套了许多金镯子,他吃力地抹下一只要送给舅母,四舅母说:“这个我不要,你赶快上路奔个活路去吧”。临走,四舅母拿出一小袋为避荒准备的面大豆,送给他。这位伤兵流着泪向西爬着去了,身后留下了一串长长地血印。

南古道,一条我们不应该忘记的古道,一条古丝绸之路上曾发挥过重要作用的古道!

我曾写过一首诗:

南古道

欲去阿干进西沟,七道梁外是临洮。

岁月漫漫路途遥,骆驼长嘶马萧萧。

响鞭一甩群众应,脚户唱响爬山调。

这是我诗歌集《我为兰州歌》中的南古道前八行,献给我们心心念念的南古道!

宗兴林:在兰州市七里河区多地任乡镇书记,区民政局长,七里河区政协副主席。现已退休,熟悉七里河各乡镇民风、民俗。

董国江:本土民俗文化学者、摄影爱好者致力于兰州南部民俗文化、风土人情的研究挖掘工作。

宗效强:作家、诗人。著有散文集《心谷回音》、《忆海波光》,诗集《我为兰州歌》,和战友们合著诗文集《我们是原子城保卫者》。

王文元原创作品

版权已保护,转载微我, 以免误伤,盗用必究!

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

近日,陕西省安康市石泉县中池镇“铁哥”陈柳先生进行防汛巡查时,在迎池河岸边的筷子铺水电站附近道旁,发现多处汉代子午古栈道遗迹。在池河岸边悬崖陡壁上许多石洞,还有木桩打进洞的遗迹出现。多年来,石泉县中池镇筷子铺确实存在有子午古道遗迹,但多年来辗转时有时现,这次因为“8·22”石泉出现罕见暴雨洪灾,筷子铺这一地段因遭遇水灾,雨水冲刷使这些古栈道遗迹再一次重见天日,同时也印证了诸多史志中所载在陕南石泉县境内有“子午古道筷子铺遗址遗迹”的这一史实的存在。另据石泉县文管部门反馈的信息表明:“子午古道筷子铺这些遗迹早在1988年文物普查时发现被登记,此后在2008年再次普查时没有找到遗迹便作为“消失”予以登记了,而在2013年子午道专项调查时又被发现,当时就发现有两个栈桩,还有石碥道遗迹。”

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午古栈道遗迹“惊现”陕南石泉县中池镇筷子铺 悬空凿壁,奇迹之作重见天日

子午道是一条最古老、最有名的道路。古人以子为北,以午为南,故曰子午道。子午道全长421公里,途经长安、宁陕、石泉入汉中。这条古栈道,是先民们在悬崖陡壁上开凿出来的道路。栈道是在峭壁上凿一个洞,在把木桩(或石桩)打进洞,然后在桩上铺上木头(或石条),成为人们行走的路。据文物普查考证,子午道基本呈南北走向,北口自长安子午镇入子午谷,进谷道,向西南越山入沣峪谷。沿沣峪河向南,经喂子坪、黑沟口、红岩子、千佛崖、鸡窝子越秦岭主脉,经甘沟口与宁陕子午道连通。宁陕境内的子午道老路基本沿洵河和池河分布,向南经广货街、江口、沙坪、月河坪、鼓山墩、太山庙、龙王、铁炉坝,在经石泉的云川、后池、清石、中池、前池至池河镇马池街折向西北,进入汉江谷地。早在三千年前,当时的庸国,就是通过子午道于商周王朝保持着密切的联系。约在公元前1027年,庸国参加了周武王伐纣的大规模军事行动,后来师俗、史密又根据周天子的命令或委托,联合南夷率师伐齐,并取得战争胜利,当时两国的信使和官员,经常来往于子午道上。

据了解,陕南石泉池河、中池、迎丰地段是沟通秦岭南北的交通要道,历来为兵家必争之地。子午道南段驿站遗址(包括谭家湾遗址,郭家坝遗址,万家堡遗址)是陕西省政府确立古子午道历史重要保护区。子午道纵贯石泉县境,通衢川陕,襟带楚豫,自古以来车马商旅不绝,在漫长的岁月中使境内积淀了深厚的历史文化底蕴,留下不少的遗迹遗址。三国时魏将钟会兵出子午一举天蜀和盛唐时为杨贵妃飞骑千里送荔枝的古栈道遗迹犹在;清时构筑的老城城垣仍存;保存完整的古建筑群城隍庙依然气势恢弘;在池河岸边的悬崖峭壁上巧夺天工的古石桥虽历沧桑而坚固如初;掩映于现代建筑中的明清民居独具特色。这些都是历史的见证,先民们的劳动创造和智慧的结晶。

据《史记》(汉高祖本纪),秦末汉初,项羽自立为西楚霸王,立刘邦为汉王。“汉王之国,项王使率三万人从,楚与诸候之慕从者数万人,从杜南入蚀中。”据考,“杜南”即长安县南,“蚀中”即子午道。当时,刘邦是从汉魏旧道,即东子午道入汉中,几万人(包括车马)行进在子午道上,那场面是极其壮观的,也可想到当时的子午道已非羊肠小道。到了西汉末,据《汉书?王莽传》,“元始五年秋,莽以皇后有子孙瑞,通子午道”。说明当时王莽还曾修筑过一次,自杜陵县直绝南山(今秦岭)至汉中。

三国时,子午道成为魏蜀交争的要道。太和四年七月,魏大司马曹真率大军从子午道进攻汉中,因大雨三十日不止,各处山洪暴发,道路阻绝未果。太和七年(227)三月,诸葛亮向刘禅 上书师表,决心北攻曹魏,臣相司马魏延建议亲率精兵出子午道直捣长安,与诸葛亮率主力出斜谷(眉县西南)相配合,夺取关中,诸葛亮未采纳他的意见。魏景四年(263),大举攻蜀时,镇西将军钟会率十二万大军,分从斜峪、骆峪、子午道直袭汉中,于征西将军邓艾配合,一举夺取成都,迫降刘禅。后来东晋五年(349),“桓温伐秦,命司马勋出子午道”,十年两次北伐,梁州刺史司马勋(戌西城,今安康),曾率军出子午道以策应对关中的进攻。

到了南北朝时,子午道又成为梁魏争战的要冲。梁将军王神念认为旧道缘山避水,桥梁百数多有损坏,乃别开新道,略向西移,基本上沿现在的西万公路通过。梁大宝三年(552)正月,西魏臣相宇文泰乘候景乱梁,派大将军王雄率军出子午道,夺取梁的上津(湖北旬阳郧西县西)、魏兴(今安康),东梁州(今安康)刺史李延哲兵败投降。

唐代,子午道仍然是一条重要的南北通道。由于山高谷隘,地势险要,为确保长安都城的安全,子午道沿途设关建卡,自长安以南依次设有石羊关、夹岭关、高关、腰岭关、五谷关、饶峰关等关卡。尤其石羊关、峡岭关最为险峻,有一夫当关,万夫莫开之势。天宝年间,从四川涪陵向杨贵妃进贡荔枝,日夜兼程,三天到达长安,送往临潼骊山华清宫,就是取路子午道。唐代诗人杜牧“长安回望绣成堆,山顶千门次第开;一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”这首诗,就是描写子午道送荔枝的情形。过去,人们总以为这荔枝是从东南沿海一带快马运来的。经对历史的考证,确认为荔枝是四川涪州(今涪陵县)进贡的,它取道西乡驿,途经子午道,三天可到达长安。所以,历史上又把子午道称为“荔枝路”。杜甫诗曰:“忆昔南州吏,奔腾献荔枝,百马死山中,至今耆旧悲。”这首诗既阐述了子午道路长而险,又揭示皇宫荒淫无度的生活,为了取悦杨贵妃的欢心,劳命伤财,致使不少将士兵马死于荒野。

在宋代,传说杨门女将中的杨八姐曾领兵出子午道老路,宁陕境内的月河坪、太山庙、龙王、石泉县境内迎丰、中池等地的老百姓至今还传颂着杨八姐留下的遗迹“梳妆台”、“胭脂坝”、“金簪河”、“弓箭沟”、“盔甲崖”、“将军坟”等动人的传奇故事。

2014年12月26日,陕西考古工作者调查秦岭子午古栈道遗迹中,在秦岭再次发现子午千年古栈道遗迹,位于秦岭210国道沿线红树嘴的一条三十余米长,包括了四个不同时期开凿的栈道遗迹是子午古栈道的最新发现,且部分栈道遗迹面临破坏亟待保护。

在历史的长河中,子午道以它博大的胸怀造福于社会,造福于人民,在政治、经济、军事、文化、商旅等方面发挥了重要的历史作用。如今的子午道,已修成了宽畅平坦的210国道和关(宁陕关口)池(石泉池河)公路而且成为重要的国防道路,连接川陕的重要交通。在群山之中汽车轰鸣,日夜往来奔驰。俯瞰群山峡谷,时隐时现的曲折小径,绕过座座山崖,穿过朦胧云雾,直向重峦叠嶂中飘去,那就是子午道的身影。(卢剑利)